Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le colonel De Gaulle commande à Metz un régiment de chars de combats. Placé à la tête d’une division cuirassée, il tient tête en mai 1940 dans l’Aisne à l’attaque allemande mais doit se replier faute de renforts. Le 6 juin, il est appelé au gouvernement par Paul Reynaud, le président du Conseil. Promu général de brigade à titre temporaire, il y occupera éphémèrement les fonctions de sous-secrétaire d’État à la guerre. Il a pour mission de coordonner l’action avec le Royaume-Uni de Churchill où il se rendra deux fois, les 9 et 16 juin, pour y rencontrer Churchill, qui renâcle à gaspiller ses forces dans une bataille qu’il sait perdue d’avance. Quand le 17 juin, à Bordeaux, De Gaulle apprend la démission de Reynaud, la nomination de Pétain et l’imminence de l’armistice, il prend une décision irréversible : gagner Londres et y poursuivre le combat.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le colonel De Gaulle commande à Metz un régiment de chars de combats. Placé à la tête d’une division cuirassée, il tient tête en mai 1940 dans l’Aisne à l’attaque allemande mais doit se replier faute de renforts. Le 6 juin, il est appelé au gouvernement par Paul Reynaud, le président du Conseil. Promu général de brigade à titre temporaire, il y occupera éphémèrement les fonctions de sous-secrétaire d’État à la guerre. Il a pour mission de coordonner l’action avec le Royaume-Uni de Churchill où il se rendra deux fois, les 9 et 16 juin, pour y rencontrer Churchill, qui renâcle à gaspiller ses forces dans une bataille qu’il sait perdue d’avance. Quand le 17 juin, à Bordeaux, De Gaulle apprend la démission de Reynaud, la nomination de Pétain et l’imminence de l’armistice, il prend une décision irréversible : gagner Londres et y poursuivre le combat.

Pendant ce temps, dans la France de l’exode, sa femme Yvonne et ses trois enfants, Philippe, Elisabeth et la petite Anne, lourdement handicapée, tentent de le rejoindre.

De Gaulle n’est pas un biopic qui raconterait la vie du général de sa naissance à Lille en 1890 à sa mort à Colombey en 1970, un an après la démission du fondateur de la Cinquième République. De Gaulle se focalise sur les quelques jours de juin 1940 durant lesquels se décide le destin du grand homme. Ce choix n’est guère critiquable tant il sert le propos du film : montrer qu’il est des situations, fort rares, où l’homme, à force de volonté, peut changer le cours des choses.

Un autre choix du film est en revanche plus contestable. Celui d’humaniser le général. Cela commence dès le premier plan du film, pour le moins surprenant, où , dans des tons que n’aurait pas désavoués David Hamilton, on voit Charles et Yvonne batifoler sous des draps printaniers. Cela continue avec l’accent lourdement mis sur la petite Anne, atteinte de trisomie 21, et sur l’affection que lui portait son père.

On sait que Charles De Gaulle, tout entier consacré à son destin providentiel, manifestait pour sa famille un amour très retenu. Pourquoi avoir voulu le peindre en mari idéal et en père aimant ? On sait qu’Yvonne Vendroux, de dix ans sa cadette, avait été élevée dans une stricte éducation catholique et dans le culte du vouvoiement. Pourquoi lui avoir prêté les traits de la charmante Isabelle Carré ? Pourquoi sous-entendre que derrière chaque grand homme se cache une femme alors qu’on sait le peu de place que Mme De Gaulle a occupé dans les décisions de son mari (sinon, me souffle mon cadet qui a lu tous ses livres, dans son acharnement à refuser au divorcé Romain Gary le poste d’ambassadeur qu’il espérait).

On se fiche de savoir comment la famille De Gaulle a réussi à traverser la France en juin 40, une odyssée périlleuse que, peu ou prou, des millions de Français ont vécu dans des conditions similaires. On était autrement intéressé du parcours du général qui prend le risque insensé de désobéir pour aller poursuivre à Londres une guerre que ses chefs avaient décidé d’arrêter. Hélas sont à peine esquissés les motifs de sa décision téméraire : un patriotisme exacerbé et la haine de l’envahisseur ? l’attachement à la démocratie chez ce tiède républicain ? la conviction rationnelle que le conflit serait mondial et que la force mécanique des Allemands cèderait devant celle, supérieure des Alliés ?

Post scriptum : Un collègue honoraire, qui connaît la biographie de De Gaulle mieux que personne, me signale de nombreuses erreurs historiques :

1. La famille de Gaulle n’a pas rejoint Londres en bateau depuis Brest, mais par un avion envoyé spécialement par le Gouvernement britannique. Une première tentative de rapatriement à échoué et le pilote comme le copilote ont été tués. La seconde tentative a été la bonne.

2. De Gaulle ne s’est pas rendu en Bretagne pour voir sa famille le 15 ou le 16 juin 1940 avant de rejoindre Londres le 16 juin, pour négocier la fusion de la France et du Royaume-Uni.

3. Il a été déchu de la nationalité française le 8 décembre 1940 en non en juillet. Le film aurait pu en revanche faire état de sa condamnation à mort par le tribunal militaire de Clermont-Ferrand le 2 août 1940.

4. Le film est muet sur le conseil suprême interallié du 11 juin 1940 à Briare, auquel assistaient Churchill, le cabinet de guerre britannique et la tête du Gouvernement français avec Paul Reynaud et de Gaulle, plus Pétain et Weygand.

5. De Gaulle ne quitte pas Mérignac pour Londres de nuit, mais le 17 juin dans la matinée. Il n’est pas seul avec Chodron de Courcel, mais aussi avec le général Spears envoyé de Chuchill auprès du Gouvernement français.

La bande-annonce

La famille Van der Beck dirige depuis plusieurs générations, dans une demeure cossue des Vosges, une école ménagère qui enseigne à quelques jeunes filles à devenir de bonnes épouses. Mais quand son directeur (François Berléand) décède brutalement, il revient à son épouse (Juliette Binoche) de reprendre seule les rênes de l’établissement. Pour la seconder, elle ne peut guère compter que sur sa belle-sœur (Yolande Moreau), chargée des cours de cuisine, et sur une religieuse (Noémie Lvovsky) pénétrée des préceptes d’un autre temps. Le défi s’annonce difficile à relever : l’établissement se révèle grevé de dettes et le vent de révolte qui balaie la France en mai 68 pousse les jeunes filles à la rebellion. Mais Paulette van der Beck peut compter sur le soutien de son banquier (Edouard Baer) qui fut jadis son premier amour.

La famille Van der Beck dirige depuis plusieurs générations, dans une demeure cossue des Vosges, une école ménagère qui enseigne à quelques jeunes filles à devenir de bonnes épouses. Mais quand son directeur (François Berléand) décède brutalement, il revient à son épouse (Juliette Binoche) de reprendre seule les rênes de l’établissement. Pour la seconder, elle ne peut guère compter que sur sa belle-sœur (Yolande Moreau), chargée des cours de cuisine, et sur une religieuse (Noémie Lvovsky) pénétrée des préceptes d’un autre temps. Le défi s’annonce difficile à relever : l’établissement se révèle grevé de dettes et le vent de révolte qui balaie la France en mai 68 pousse les jeunes filles à la rebellion. Mais Paulette van der Beck peut compter sur le soutien de son banquier (Edouard Baer) qui fut jadis son premier amour.

Alain Guillon et Philippe Worms ont posé leur caméra à la bibliothèque municipale de Montreuil pendant plusieurs mois. Ils y ont filmé une équipe de jeunes bibliothécaires, dynamiques et conscientisés, un public bigarré qui vient y chercher qui un livre, qui un endroit pour travailler, qui un lieu chaud pour s’abriter des frimas de l’hiver. Ils y ont filmé Ahmed, le sympathique agent d’accueil qui a un mot gentil pour chacun et un tour de magie pour tous. Ils y ont filmé les expositions temporaires, les cours d’initiation à l’informatique pour les seniors et les ateliers de conversation pour les apprenants de la langue française.

Alain Guillon et Philippe Worms ont posé leur caméra à la bibliothèque municipale de Montreuil pendant plusieurs mois. Ils y ont filmé une équipe de jeunes bibliothécaires, dynamiques et conscientisés, un public bigarré qui vient y chercher qui un livre, qui un endroit pour travailler, qui un lieu chaud pour s’abriter des frimas de l’hiver. Ils y ont filmé Ahmed, le sympathique agent d’accueil qui a un mot gentil pour chacun et un tour de magie pour tous. Ils y ont filmé les expositions temporaires, les cours d’initiation à l’informatique pour les seniors et les ateliers de conversation pour les apprenants de la langue française. Le documentariste autrichien Patric Chiha, déjà remarqué pour

Le documentariste autrichien Patric Chiha, déjà remarqué pour  Oskar, Lily et leur mère sont réfugiés tchétchènes. Ils vivent en Autriche depuis six ans et se sont bien intégrés. Leur père a été expulsé. Et ils sont sur le point de l’être quand la police vient les arrêter. Pour retarder leur expulsion, leur mère fait une tentative de suicide qui conduit à son hospitalisation et à leur placement dans deux familles d’accueil. Oskar est recueilli par une famille de professeurs bobos écolos vegans, imbus de leur bonne conscience, qui ont un enfant en bas âge et hébergent une grand-mère parkinsonienne. Lily, elle, est placée chez une femme célibataire en mal de maternité.

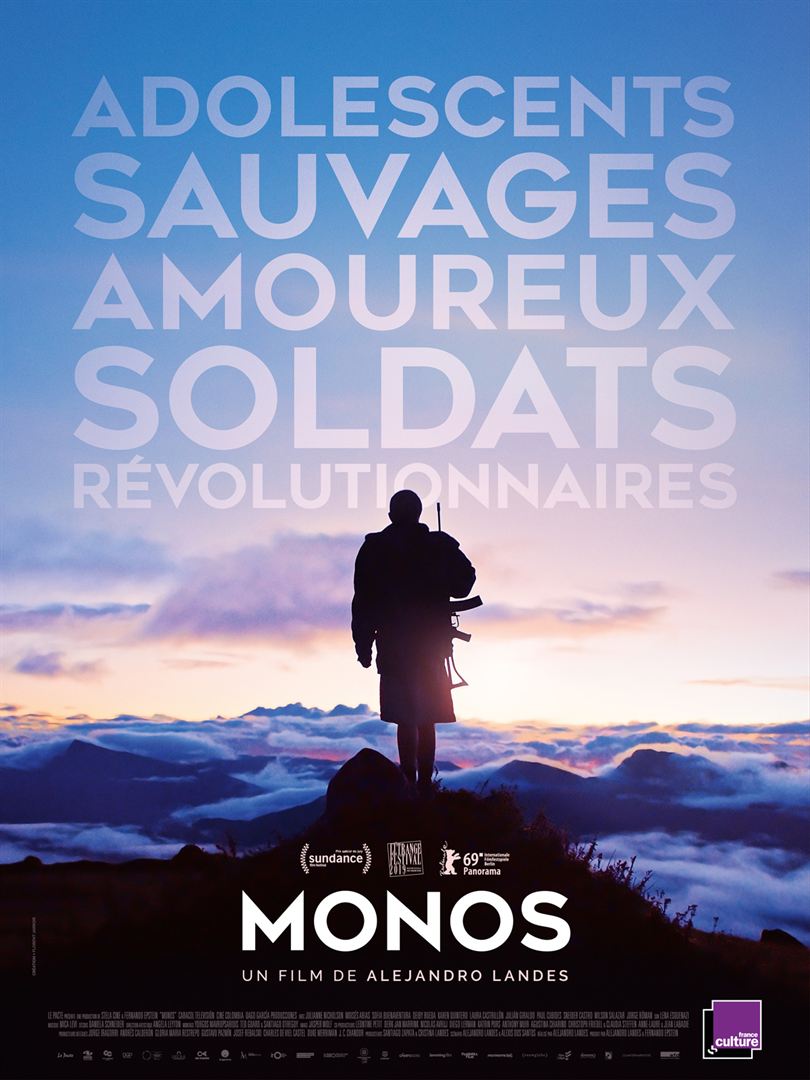

Oskar, Lily et leur mère sont réfugiés tchétchènes. Ils vivent en Autriche depuis six ans et se sont bien intégrés. Leur père a été expulsé. Et ils sont sur le point de l’être quand la police vient les arrêter. Pour retarder leur expulsion, leur mère fait une tentative de suicide qui conduit à son hospitalisation et à leur placement dans deux familles d’accueil. Oskar est recueilli par une famille de professeurs bobos écolos vegans, imbus de leur bonne conscience, qui ont un enfant en bas âge et hébergent une grand-mère parkinsonienne. Lily, elle, est placée chez une femme célibataire en mal de maternité. Les Monos forment une escouade d’enfants-soldats aux noms de guerre : Perro, Lobo, Patagrande, Lady, Sueca, Rambo, Boom-Boom, Pitufo… Stationnés au sommet d’une montagne, au-dessus des nuages, dans un froid désolant, ils sont chargés de surveiller une otage américaine. Ils n’ont pour seul lien avec leur hiérarchie que les visites ponctuelles d’un gradé, un nain autoritaire, qui vient les inspecter et les ravitailler. Livrés à eux-mêmes, les enfants chassent l’ennui comme ils le peuvent.

Les Monos forment une escouade d’enfants-soldats aux noms de guerre : Perro, Lobo, Patagrande, Lady, Sueca, Rambo, Boom-Boom, Pitufo… Stationnés au sommet d’une montagne, au-dessus des nuages, dans un froid désolant, ils sont chargés de surveiller une otage américaine. Ils n’ont pour seul lien avec leur hiérarchie que les visites ponctuelles d’un gradé, un nain autoritaire, qui vient les inspecter et les ravitailler. Livrés à eux-mêmes, les enfants chassent l’ennui comme ils le peuvent. Judy n’est pas un biopic qui raconterait la vie de la « petite fiancée de l’Amérique » depuis ses premières apparitions sur les planches à l’âge de deux ans seulement, son triomphe dans Le Magicien d’Oz en 1937 jusqu’à sa mort en 1967, à quarante sept ans à peine, trop tôt vieillie par l’alcool, les médicaments, une vie d’excès et quatre divorces.

Judy n’est pas un biopic qui raconterait la vie de la « petite fiancée de l’Amérique » depuis ses premières apparitions sur les planches à l’âge de deux ans seulement, son triomphe dans Le Magicien d’Oz en 1937 jusqu’à sa mort en 1967, à quarante sept ans à peine, trop tôt vieillie par l’alcool, les médicaments, une vie d’excès et quatre divorces. Daniel a vingt ans. Il a passé une partie de son adolescence dans un centre de redressement pour un crime qu’il a commis quelques années plus tôt après une nuit de beuverie. Les violences y sont permanentes. Les messes dominicales du père Tomasz y constituent une rare parenthèse. Daniel voudrait entrer au séminaire à sa libération ; mais son casier l’en empêche. Père Tomasz lui trouve un emploi dans une menuiserie à l’autre bout de la Pologne. Mais, à son arrivée sur les lieux, par un concours de circonstances, Daniel se trouve devoir remplacer le curé, parti en cure de désintoxication. Le jeune homme s’investit entièrement dans son ministère et s’emploie à cicatriser les blessures de la communauté laissées ouvertes par un accident qui a fauché sept de ses habitants. Il vit toutefois dans l’angoisse d’être démasqué.

Daniel a vingt ans. Il a passé une partie de son adolescence dans un centre de redressement pour un crime qu’il a commis quelques années plus tôt après une nuit de beuverie. Les violences y sont permanentes. Les messes dominicales du père Tomasz y constituent une rare parenthèse. Daniel voudrait entrer au séminaire à sa libération ; mais son casier l’en empêche. Père Tomasz lui trouve un emploi dans une menuiserie à l’autre bout de la Pologne. Mais, à son arrivée sur les lieux, par un concours de circonstances, Daniel se trouve devoir remplacer le curé, parti en cure de désintoxication. Le jeune homme s’investit entièrement dans son ministère et s’emploie à cicatriser les blessures de la communauté laissées ouvertes par un accident qui a fauché sept de ses habitants. Il vit toutefois dans l’angoisse d’être démasqué. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le colonel De Gaulle commande à Metz un régiment de chars de combats. Placé à la tête d’une division cuirassée, il tient tête en mai 1940 dans l’Aisne à l’attaque allemande mais doit se replier faute de renforts. Le 6 juin, il est appelé au gouvernement par Paul Reynaud, le président du Conseil. Promu général de brigade à titre temporaire, il y occupera éphémèrement les fonctions de sous-secrétaire d’État à la guerre. Il a pour mission de coordonner l’action avec le Royaume-Uni de Churchill où il se rendra deux fois, les 9 et 16 juin, pour y rencontrer Churchill, qui renâcle à gaspiller ses forces dans une bataille qu’il sait perdue d’avance. Quand le 17 juin, à Bordeaux, De Gaulle apprend la démission de Reynaud, la nomination de Pétain et l’imminence de l’armistice, il prend une décision irréversible : gagner Londres et y poursuivre le combat.

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le colonel De Gaulle commande à Metz un régiment de chars de combats. Placé à la tête d’une division cuirassée, il tient tête en mai 1940 dans l’Aisne à l’attaque allemande mais doit se replier faute de renforts. Le 6 juin, il est appelé au gouvernement par Paul Reynaud, le président du Conseil. Promu général de brigade à titre temporaire, il y occupera éphémèrement les fonctions de sous-secrétaire d’État à la guerre. Il a pour mission de coordonner l’action avec le Royaume-Uni de Churchill où il se rendra deux fois, les 9 et 16 juin, pour y rencontrer Churchill, qui renâcle à gaspiller ses forces dans une bataille qu’il sait perdue d’avance. Quand le 17 juin, à Bordeaux, De Gaulle apprend la démission de Reynaud, la nomination de Pétain et l’imminence de l’armistice, il prend une décision irréversible : gagner Londres et y poursuivre le combat. Il y a deux ans, l’acteur-producteur-réalisateur australien Damon Gameau avait suivi un régime pauvre en graisse et riche en sucres à base de barres chocolatées et de smoothies. Le résultat après soixante jours : un surpoids de onze kilos, des boutons, une humeur en dents de scie et un documentaire distrayant sur les méfaits d’une alimentation déséquilibrée. Deux ans après

Il y a deux ans, l’acteur-producteur-réalisateur australien Damon Gameau avait suivi un régime pauvre en graisse et riche en sucres à base de barres chocolatées et de smoothies. Le résultat après soixante jours : un surpoids de onze kilos, des boutons, une humeur en dents de scie et un documentaire distrayant sur les méfaits d’une alimentation déséquilibrée. Deux ans après  Ling est une Chinoise de Malaisie qui s’est installée depuis une dizaine d’années à Singapour. Elle y vit avec son mari, qui, au fil du temps s’est lentement éloigné d’elle, et avec son beau-père lourdement grabataire. Elle suit sans succès un protocole médical exigeant pour avoir enfin un enfant. Elle enseigne le chinois dans un lycée de garçons. C’est là qu’elle rencontre un de ses étudiants, Wei Lun.

Ling est une Chinoise de Malaisie qui s’est installée depuis une dizaine d’années à Singapour. Elle y vit avec son mari, qui, au fil du temps s’est lentement éloigné d’elle, et avec son beau-père lourdement grabataire. Elle suit sans succès un protocole médical exigeant pour avoir enfin un enfant. Elle enseigne le chinois dans un lycée de garçons. C’est là qu’elle rencontre un de ses étudiants, Wei Lun.