Le Gondwana est une petite république africaine moins démocratique qu’elle ne se prétend. Sa devise : Loyauté – Allégeance – Prison. Son drapeau : deux hippopotames prêts à gober une couronne sur fond jaune et blanc. Son Président-fondateur décide de briguer un troisième mandat. Un petit groupe d’observateurs occidentaux est mandaté pour donner sa caution à ce processus électoral contestable.

Le Gondwana est une petite république africaine moins démocratique qu’elle ne se prétend. Sa devise : Loyauté – Allégeance – Prison. Son drapeau : deux hippopotames prêts à gober une couronne sur fond jaune et blanc. Son Président-fondateur décide de briguer un troisième mandat. Un petit groupe d’observateurs occidentaux est mandaté pour donner sa caution à ce processus électoral contestable.

J’attendais beaucoup du premier film de Mamane, le chroniqueur de RFI qui, dans ses chroniques radiophonique hilarantes, a donné une première célébrité à la république très très démocratique du Gondwana.

J’ai été très déçu.

Pourtant, le scénario laissait espérer une critique décapante de l’Afrique corrompue, de ses processus électoraux à la Potemkine et d’une certaine Françafrique pas encore tout à fait éteinte. Le résultat est certes atteint qui n’épargne personne. Ni la brochette représentative d’observateurs occidentaux (une Allemande coincée, une Espagnole pétillante, un Autrichien baroudeur) roulés dans la farine par la fausse convivialité de leurs hôtes africains. Ni les Noirs de la majorité (Junior, le fils du président, qui mène la belle vie à Paris dans un bien mal acquis en attendant de succéder à son père) ou de l’opposition (le personnage du chef de l’opposition, extrait de prison le temps de mener une campagne bidon pour donner l’illusion d’un débat pluraliste, est particulièrement bien croqué) qui servent avec cynisme un régime qu’ils croient inébranlable.

Pour autant le résultat final déçoit pour une raison simple : Bienvenue au Gondwana est une comédie qui ne fait pas rire. Les personnages sont trop caricaturaux pour être crédibles (un Razzie d’honneur à Antoine Duléry qui interprète le chef de la délégation, dont la seule préoccupation est d’exporter au Gondwana les asperges blanches que les agriculteurs de sa circonscription ne parviennent plus à écouler en Europe). Les situations sont trop prévisibles pour surprendre (on voit venir à des kilomètres l’évolution du jeune conseiller juridique que la rencontre d’une belle Gondwanaise va dessiller). Plus grave : aucun gag n’est si drôle, pas même les bouffonneries de Digbeu et Gohou, pour faire rire une salle bien remplie de spectateurs jeunes et blacks frustrés d’une bonne rigolade.

Dans le même registre, on préfèrera sans hésiter Le Crocodile du Botswanga (2014).

Tout – ou presque – est dans l’affiche. D’abord le titre : Je danserai si je veux qui sonne comme un slogan féministe. Ensuite la photo de trois femmes. L’une porte le voile. Les deux autres boivent et fument. Enfin à l’arrière plan, une ville, dont on sait depuis Richard Bohringer que c’est beau la nuit.

Tout – ou presque – est dans l’affiche. D’abord le titre : Je danserai si je veux qui sonne comme un slogan féministe. Ensuite la photo de trois femmes. L’une porte le voile. Les deux autres boivent et fument. Enfin à l’arrière plan, une ville, dont on sait depuis Richard Bohringer que c’est beau la nuit. La Lady Macbeth du district de Mtsensk est une nouvelle écrite en 1865 par un auteur russe aujourd’hui tombé dans l’oubli. Elle inspira Chostakovitch qui en fit un opéra en 1934 et Andrzej Wajda qui en fit un film en 1961. Venu du théâtre, William Oldroyd transpose ce court roman dans l’Angleterre victorienne.

La Lady Macbeth du district de Mtsensk est une nouvelle écrite en 1865 par un auteur russe aujourd’hui tombé dans l’oubli. Elle inspira Chostakovitch qui en fit un opéra en 1934 et Andrzej Wajda qui en fit un film en 1961. Venu du théâtre, William Oldroyd transpose ce court roman dans l’Angleterre victorienne. Officier de l’armée britannique, méprisé par ses supérieurs en raison de la déchéance de son père, Percy Fawcett est missionné par la Société royale géographique pour cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie au cœur de la forêt amazonienne.

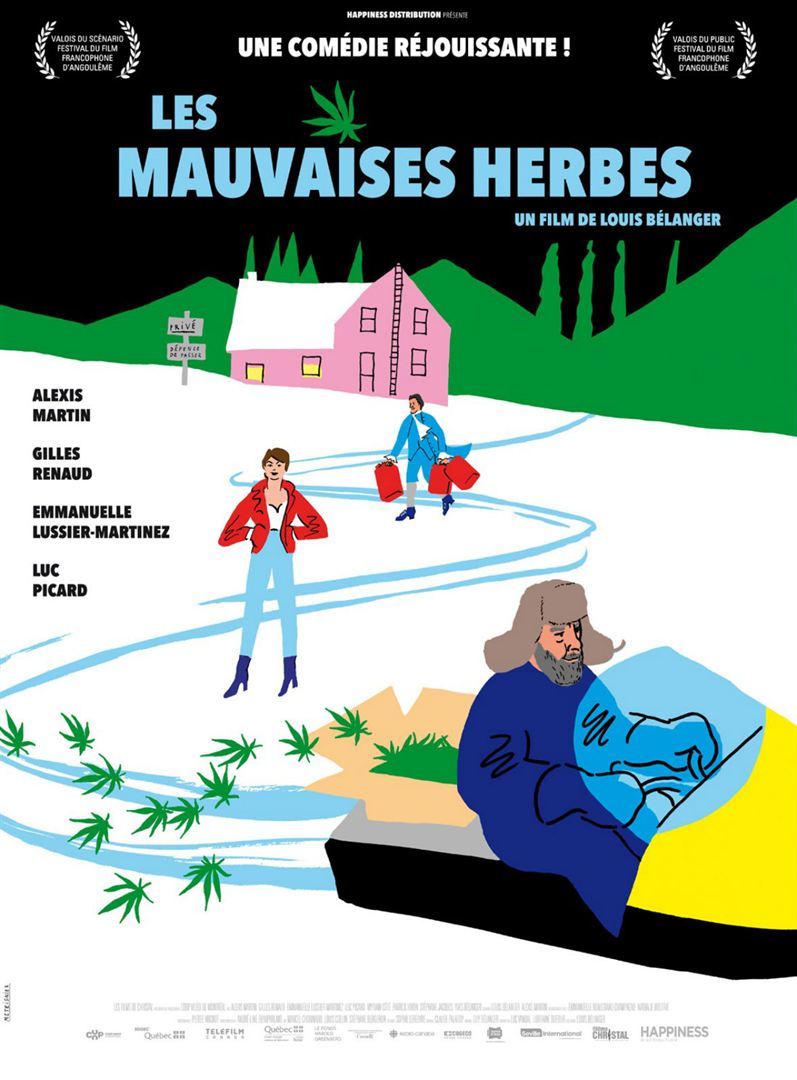

Officier de l’armée britannique, méprisé par ses supérieurs en raison de la déchéance de son père, Percy Fawcett est missionné par la Société royale géographique pour cartographier la frontière entre le Brésil et la Bolivie au cœur de la forêt amazonienne. Jacques, un acteur de seconde zone, fuyant des créanciers trop pressants, se retrouve dans le nord du Québec en costume de théâtre. Il y croise Simon, un vieil agriculteur sur son motoneige qui accepte de le secourir. Mais la générosité de Simon n’est pas désintéressée : il exige de Jacques qu’il l’assiste dans son commerce de … cannabis.

Jacques, un acteur de seconde zone, fuyant des créanciers trop pressants, se retrouve dans le nord du Québec en costume de théâtre. Il y croise Simon, un vieil agriculteur sur son motoneige qui accepte de le secourir. Mais la générosité de Simon n’est pas désintéressée : il exige de Jacques qu’il l’assiste dans son commerce de … cannabis. Histoires de femmes.

Histoires de femmes. Pendant plus d’un an, le documentariste Jérémie Battaglia a suivi l’équipe canadienne de natation synchronisée dans la phase préparatoire des Jeux olympiques de Rio.

Pendant plus d’un an, le documentariste Jérémie Battaglia a suivi l’équipe canadienne de natation synchronisée dans la phase préparatoire des Jeux olympiques de Rio. Trois trafiquants de drogue rencontrent par hasard en pleine nuit un motard blessé qui les abat froidement avant de se réfugier dans une ferme dont il prend les occupants en otage. C’est le début d’une longue traque.

Trois trafiquants de drogue rencontrent par hasard en pleine nuit un motard blessé qui les abat froidement avant de se réfugier dans une ferme dont il prend les occupants en otage. C’est le début d’une longue traque. Emilie Tesson-Hanssen (Céline Salette) travaille à la DRH d’une grande multinationale. Stéphane Froncart (Lambert Wilson) l’a recrutée dans un but machiavélique : réduire la masse salariale à moindre coût en poussant les salariés surnuméraires à la démission pour éviter le versement de lourdes primes de licenciements.

Emilie Tesson-Hanssen (Céline Salette) travaille à la DRH d’une grande multinationale. Stéphane Froncart (Lambert Wilson) l’a recrutée dans un but machiavélique : réduire la masse salariale à moindre coût en poussant les salariés surnuméraires à la démission pour éviter le versement de lourdes primes de licenciements. Face-de-mort, un catcheur devenu sénateur (sic), embauche quatre chasseurs de primes pour retrouver le précieux document qui lui a été volé dans l’incendie du bar des bikers qui lui servent de garde prétorienne. L’un des quatre, Rod Rosse, va se retourner contre son employeur et prendre fait et cause pour Lana, l’auteur du larcin.

Face-de-mort, un catcheur devenu sénateur (sic), embauche quatre chasseurs de primes pour retrouver le précieux document qui lui a été volé dans l’incendie du bar des bikers qui lui servent de garde prétorienne. L’un des quatre, Rod Rosse, va se retourner contre son employeur et prendre fait et cause pour Lana, l’auteur du larcin.