Dans un poste de police, le commissaire Buron (Benoît Poelvoorde) flanqué d’un adjoint borgne et stupide (Marc Fraize) interroge Fugain (Grégoire Ludig) qui tente de s’innocenter d’un crime qu’il n’a pas commis.

Dans un poste de police, le commissaire Buron (Benoît Poelvoorde) flanqué d’un adjoint borgne et stupide (Marc Fraize) interroge Fugain (Grégoire Ludig) qui tente de s’innocenter d’un crime qu’il n’a pas commis.

On connaît Quentin Dupieux et ses comédies volontiers absurdes : Steak (2007), Rubber (2010), Wrong (2012)… Après plusieurs années à Hollywood, il revient en France pour y tourner une parodie revendiquée d’un polar des années soixante-dix. L’affiche annonce la couleur, sa typographie, sa palette chromatique. Il s’agit de revisiter tout à la fois Garde à vue (pour le long interrogatoire de police entre Ventura et Serraut), Peur sur la ville (pour son héros borgne) et Le Père Noël est une ordure (pour Zézette dont s’inspire le personnage de blonde fantasque interprété par Anaïs Demoustier).

Mais, malgré la présence au générique de Benoît Poelvoorde et Grégoire Ludig, sans doute deux des comédiens les plus hilarants du moment, Au Poste ! n’est pas une comédie déjantée. Creusant le sillon tracé par ses précédents films, Quentin Dupieux préfère l’humour absurde, ou plutôt le non-sens façon Monthy Python, qui provoque l’hilarité par la trivialité des situations qu’il croque.

Ainsi, une bonne part de l’interrogatoire de Fugain sera consacrée à reconstituer les sept allers-retours (ou va-et-vient) qu’il aura effectués le soir du crime entre son appartement et le rez-de-chaussée d’un immeuble déshumanisé : une première fois pour aller acheter un insecticide, une deuxième pour avoir oublié son portefeuille, une troisième pour avoir fait tomber un pot de fleur, une quatrième pour chercher sa femme somnambule, etc. Ces va-et-vient sont reconstitués en autant de flash-back [non ! ceci n’est pas une dictée à thème « noms composés invariables » !] dans lesquels le réalisateur s’amuse à jouer avec la chronologie en y réintroduisant des personnages et des situations situés dans le futur.

La distanciation est encore accrue par le coup de théâtre final, dont l’ambition n’est pas de surprendre, comme l’ambition du film n’était pas d’amuser. Mais à force de manquer d’ambition, à force de n’avoir comme seule ligne de conduite que celle de refuser tout effet, Au poste ! court souvent le danger d’atteindre son but : raconter avec insgnifiance une histoire insignifiante.

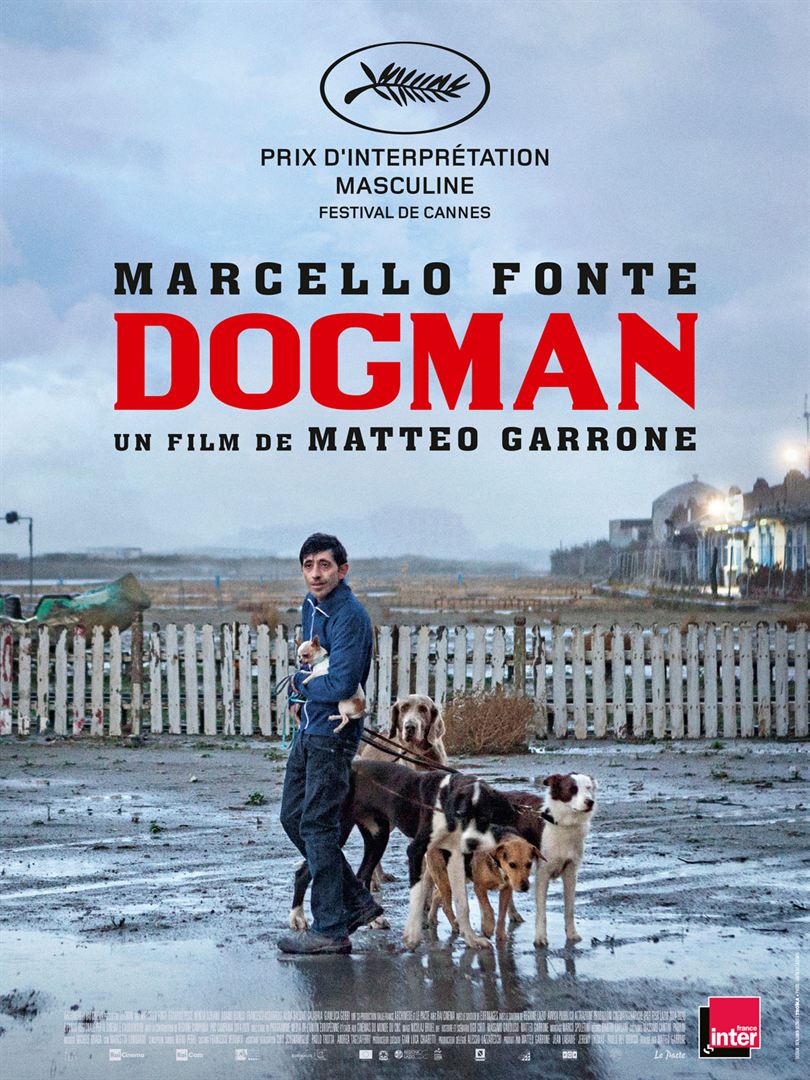

Marcello est toiletteur pour chiens. Il s’occupe de ses bêtes avec tendresse. Il partage avec sa fille la passion de la plongée sous-marine. Il est apprécié de ses voisins avec lesquels il joue régulièrement au football.

Marcello est toiletteur pour chiens. Il s’occupe de ses bêtes avec tendresse. Il partage avec sa fille la passion de la plongée sous-marine. Il est apprécié de ses voisins avec lesquels il joue régulièrement au football. Au début des années quatre-vingts, après la retraite de Björn Borg, John McEnroe domine le tennis mondial. Mais il n’a jamais gagné à Roland Garros. Il est l’ultra-favori de l’édition 1984.

Au début des années quatre-vingts, après la retraite de Björn Borg, John McEnroe domine le tennis mondial. Mais il n’a jamais gagné à Roland Garros. Il est l’ultra-favori de l’édition 1984. Sawyer (Claire Foy) est une working girl au bord du burn out, qui se relève difficilement d’une expérience douloureuse : elle a dû quitter Boston pour fuir un amoureux trop pressant. Après avoir consulté un docteur et lui avoir fait la confession de ses névroses suicidaires, elle se retrouve contre son gré enfermée dans une unité de soins psychiatriques. Elle y retrouve l’homme qui la persécutait.

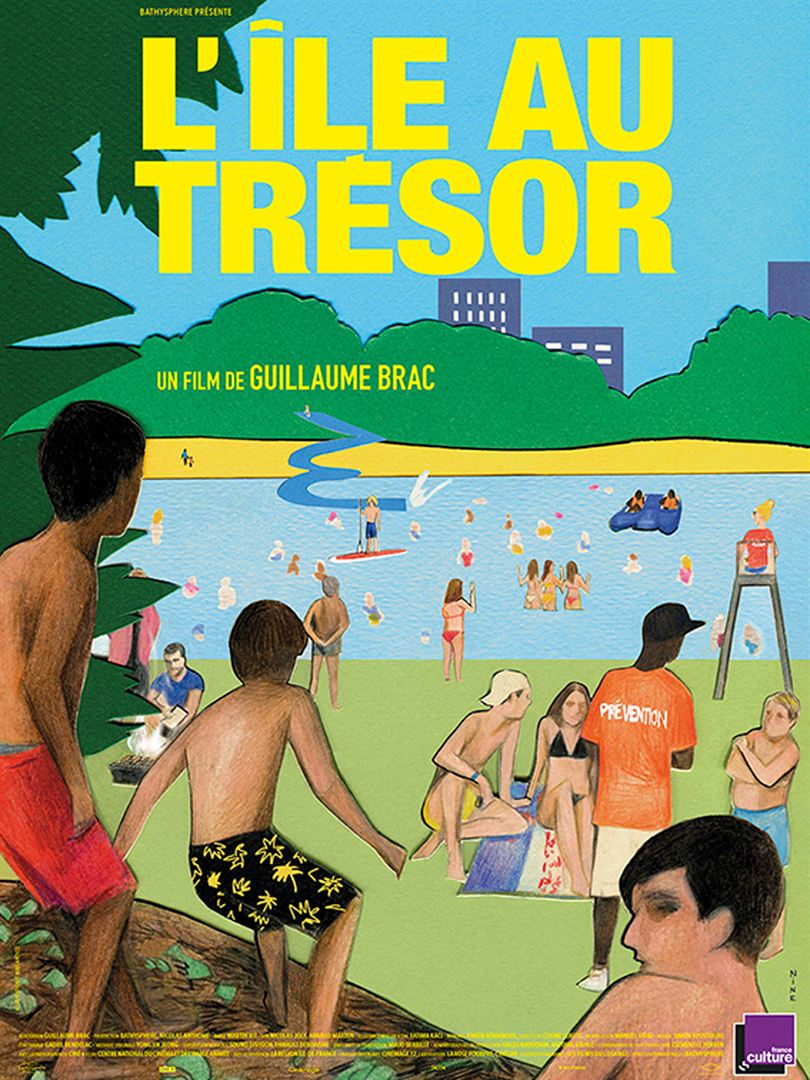

Sawyer (Claire Foy) est une working girl au bord du burn out, qui se relève difficilement d’une expérience douloureuse : elle a dû quitter Boston pour fuir un amoureux trop pressant. Après avoir consulté un docteur et lui avoir fait la confession de ses névroses suicidaires, elle se retrouve contre son gré enfermée dans une unité de soins psychiatriques. Elle y retrouve l’homme qui la persécutait. L’île de loisirs est une base nautique construite dans un méandre de la Seine près de Cergy-Pontoise. Guillaume Brac y a posé sa caméra l’espace d’un été, y filmant ses usagers : des ados dragueurs, des retraités nostalgiques, des gamins resquilleurs, un veilleur de nuit guinéen, un Adonis du pédalo, des Philippins qui jouent à la balle à la nuit tombée…

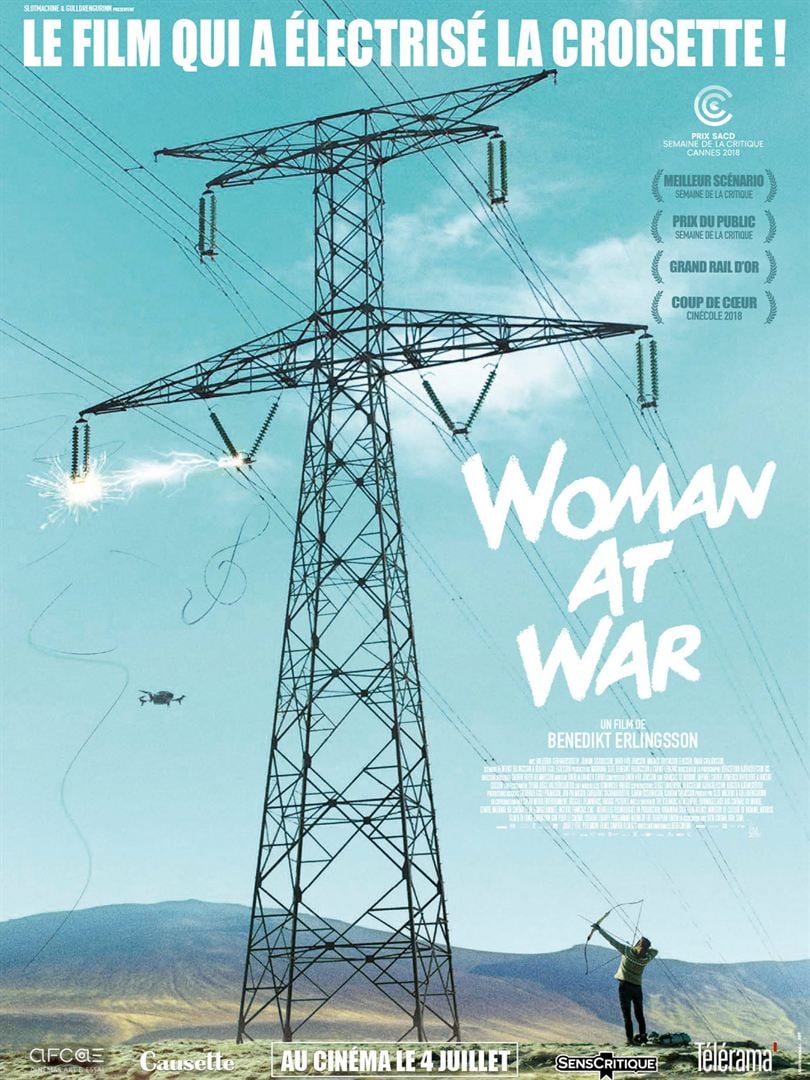

L’île de loisirs est une base nautique construite dans un méandre de la Seine près de Cergy-Pontoise. Guillaume Brac y a posé sa caméra l’espace d’un été, y filmant ses usagers : des ados dragueurs, des retraités nostalgiques, des gamins resquilleurs, un veilleur de nuit guinéen, un Adonis du pédalo, des Philippins qui jouent à la balle à la nuit tombée… Halla, la cinquantaine, est une battante, une femme solitaire qui mène une double vie. Elle est musicienne et cheffe de chœur. Mais elle consacre son temps libre à mener des opérations clandestines pour la protection de l’environnement et contre l’implantation en Islande d’une usine de production d’aluminium.

Halla, la cinquantaine, est une battante, une femme solitaire qui mène une double vie. Elle est musicienne et cheffe de chœur. Mais elle consacre son temps libre à mener des opérations clandestines pour la protection de l’environnement et contre l’implantation en Islande d’une usine de production d’aluminium.

Tami et Richard sont sur un bateau. Richard tombe à l’eau…

Tami et Richard sont sur un bateau. Richard tombe à l’eau… Naomi (Neta Riskin) est une agent du Mossad qui peine à se reconstruire après la tragédie qu’elle a vécue. Son chef, Gad (Lior Ashkenazi), lui propose une mission a priori sans risque : être la babysitteur de Mona (Golshifteh Farahani), une taupe exfiltrée du Hezbollah durant sa convalescence après l’opération esthétique qu’elle vient de subir afin de changer d’identité.

Naomi (Neta Riskin) est une agent du Mossad qui peine à se reconstruire après la tragédie qu’elle a vécue. Son chef, Gad (Lior Ashkenazi), lui propose une mission a priori sans risque : être la babysitteur de Mona (Golshifteh Farahani), une taupe exfiltrée du Hezbollah durant sa convalescence après l’opération esthétique qu’elle vient de subir afin de changer d’identité.