Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux.

Aux confins de l’Ohio et de la Virginie occidentale, de la Seconde guerre mondiale aux années soixante, le destin de plusieurs personnages se croise. Parmi eux, Alvin Russell (Tom Holland). Sa mère (Haley Bennett) est morte d’un cancer pendant son enfance. Son père (Bill Skarsgård), déjà traumatisé par les atrocités qu’il a vécues dans le Pacifique sud pendant la Seconde guerre mondiale, ne s’est pas remis du décès de sa femme. Le jeune Alvin est élevé par sa grand-mère auprès d’une autre orpheline, Lenora (Eliza Scanlen), dont la mère (Mia Wasikowska) a été sauvagement assassinée. Lenora, profondément pieuse, tombe sous l’emprise d’un pasteur pervers (Robert Pattinson) dont Alvin jure de se venger. Mais il croise bientôt la route de deux amants meurtriers protégé par un shérif véreux.

Le résumé que je viens de faire du Diable, tout le temps – au risque d’en révéler quelques uns des ressorts – est passablement confus ? Oui, aussi grands furent les efforts que j’ai déployés pour le simplifier.

Cela signifie-t-il pour autant que le film soit incompréhensible ? Non. Il réussit le miracle de rendre très fluide une narration pourtant passablement emberlificotée.

Il est l’adaptation fidèle d’un roman à succès de Donald Ray Pollock sorti en 2012 et immédiatement salué par la critique. Le roman emprunte au style dit du « Country noir ». Il s’agit d’un sous-genre du roman noir dont l’action se déroule dans l’Amérique profonde, celle des rednecks, des white trash. Faulkner en fut l’inspirateur avant l’heure. Le style a traversé l’Atlantique et on en retrouve la trace dans les « polars ruraux » qui rencontrent depuis quelques années en France un grand succès, signés par Franck Bouysse (Né d’aucune femme, Buveurs de vent), Cécile Coulon (Une bête au paradis) ou Colin Niel (Seules les bêtes brillamment porté à l’écran l’été dernier).

Le Diable, tout le temps s’inscrit dans une riche généalogie cinématographique. Tourné dans les Appalaches, il utilise les mêmes décors que Délivrance. Le couple d’amants criminels interprété par Jason Clarke (abonné au rôle de méchant) et Riley Keough (la petit-fille de Elvis Presley révélée dans Mad Max: Fury Road) semble tout droit sorti d’un roman noir de James Ellroy ou des Tueurs de la lune de miel. Mais ce sont peut-être les références à la religion, à la bigoterie, au charlatanisme qui sont les plus frappantes et qui évoquent les rôles immenses tenus par Robert Mitchum dans La Nuit du chasseur, Burt Lancaster dans Elmer Gantry ou, plus près de nous, Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood. Il n’y a pas un mais deux prédicateurs torturés dans Le Diable tout le temps : Harry Melling (le cousin d’Harry Potter) et Robert Pattinson qui ont le courage l’un et l’autre d’endosser des rôles terriblement antipathiques.

Mais il n’est nul besoin d’avoir vu tous ces films – ni d’en faire l’étalage – pour apprécier Le Diable, tout le temps. Il faut simplement avoir le cœur bien accroché et se laisser emporter dans cette histoire à la fois terriblement lyrique et atrocement cruelle.

Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents.

Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents. Nour (Mehla Bedia) a une vingtaine de kilos en trop, un CDI dans une salle de fitness où elle assure l’accueil en en tenant la compta, une mère très collante et deux meilleurs-amis-pour-la-vie. Nour est une footballeuse talentueuse ; mais son surpoids la complexe. Avec Sissi (Valérie Lemercier), la coach farfelue de son club, elle veut s’initier à un sport plus féminin : la Pole dance.

Nour (Mehla Bedia) a une vingtaine de kilos en trop, un CDI dans une salle de fitness où elle assure l’accueil en en tenant la compta, une mère très collante et deux meilleurs-amis-pour-la-vie. Nour est une footballeuse talentueuse ; mais son surpoids la complexe. Avec Sissi (Valérie Lemercier), la coach farfelue de son club, elle veut s’initier à un sport plus féminin : la Pole dance. Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak.

Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak. Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée.

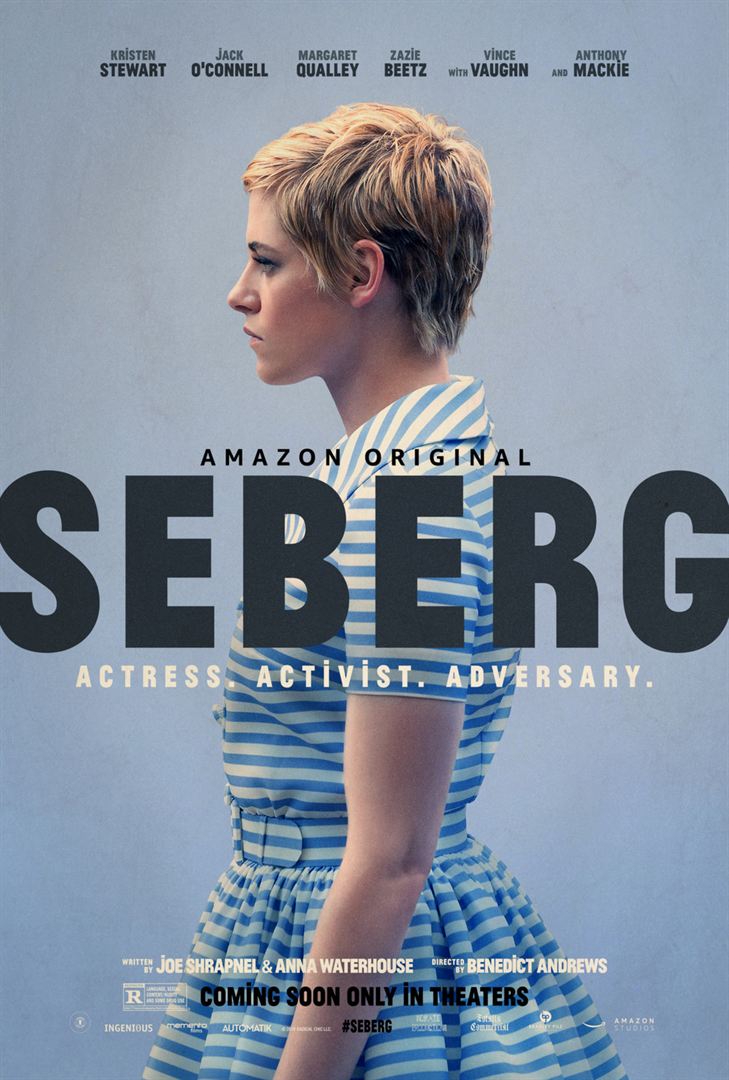

Kirsten Johnson est documentariste. Elle vient de perdre sa mère atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle va bientôt perdre son père, frappé du même mal, auquel elle est profondément attachée. En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils.

En 1968, Jean Seberg (Kristen Stewart) a trente ans à peine et est déjà une star. La petite fiancée de l’Amérique, née à Marshalltown (Iowa) doit sa renommée à son interprétation de Jeanne d’Arc dans le film de Preminger – durant lequel elle fut gravement brûlée. Avec À bout de souffle de Godard, elle est devenue une icône de la Nouvelle Vague. Elle vit à Paris avec son mari, Romain Gary (Yvan Attal), dont elle a eu un fils. Gu Xi vit seule avec son grand frère, Gu Liang, dans une minuscule cabane de pêcheur dans le nord-est de la Chine. Faute de papier en règles, elle risque de perdre son travail dans l’hôtel qui l’emploie. Et son frère risque de perdre le sien suite à la marée noire qui contamine la pêche. Mais une autre menace moins violente risque de dissoudre le lien indéfectible qui unit la petite sœur à son grand frère : Qingchang, une fille de la haute, dont Gu Liang s’est entiché.

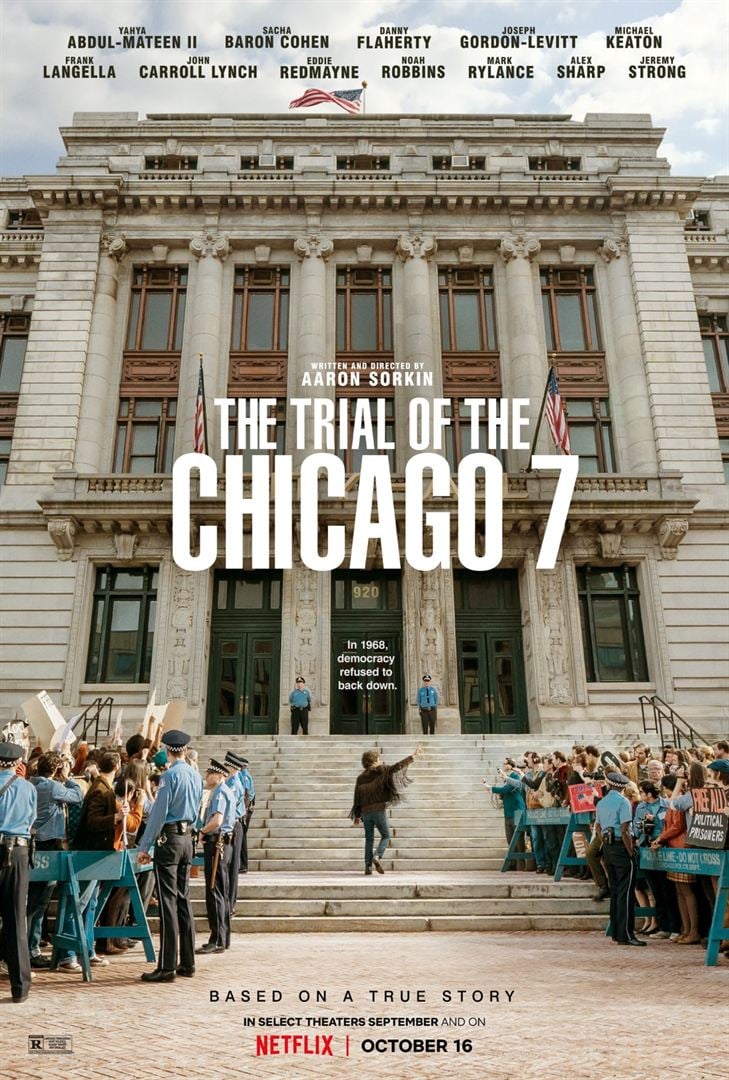

Gu Xi vit seule avec son grand frère, Gu Liang, dans une minuscule cabane de pêcheur dans le nord-est de la Chine. Faute de papier en règles, elle risque de perdre son travail dans l’hôtel qui l’emploie. Et son frère risque de perdre le sien suite à la marée noire qui contamine la pêche. Mais une autre menace moins violente risque de dissoudre le lien indéfectible qui unit la petite sœur à son grand frère : Qingchang, une fille de la haute, dont Gu Liang s’est entiché. Sept activistes ont été jugés à Chicago en 1969. Ils étaient accusés d’avoir provoqué de violents affrontements avec la police, un an plus tôt, en marge de la Convention démocrate réunie dans cette ville pour désigner le candidat du parti qui allait affronter Richard Nixon aux élections présidentielles.

Sept activistes ont été jugés à Chicago en 1969. Ils étaient accusés d’avoir provoqué de violents affrontements avec la police, un an plus tôt, en marge de la Convention démocrate réunie dans cette ville pour désigner le candidat du parti qui allait affronter Richard Nixon aux élections présidentielles. Diana Prince (Gal Gadot) alias Wonder Woman vit toujours parmi les humains, en 1984, à Washington. Elle n’a pas oublié Steve Trevor (Chris Pine) le bel aviateur qui s’était sacrifié pour sauver le monde quelques années plus tôt. Au Smithsonian Institute où elle travaille et où elle vient d’accueillir une collègue particulièrement maladroite (Kristen Wiig), un artefact mystérieux vient d’être livré. Il aurait l’incroyable pouvoir d’exaucer les vœux de ceux qui s’en saisissent. Il a tôt fait de susciter la convoitise de Maxwell Lord (Pedro Pascal), un businessman au bord de la faillite.

Diana Prince (Gal Gadot) alias Wonder Woman vit toujours parmi les humains, en 1984, à Washington. Elle n’a pas oublié Steve Trevor (Chris Pine) le bel aviateur qui s’était sacrifié pour sauver le monde quelques années plus tôt. Au Smithsonian Institute où elle travaille et où elle vient d’accueillir une collègue particulièrement maladroite (Kristen Wiig), un artefact mystérieux vient d’être livré. Il aurait l’incroyable pouvoir d’exaucer les vœux de ceux qui s’en saisissent. Il a tôt fait de susciter la convoitise de Maxwell Lord (Pedro Pascal), un businessman au bord de la faillite. Dans une région reculée de l’ancienne Allemagne de l’est tout juste réunifiée, deux inspecteurs que tout oppose, un ancien agent de la Stasi aux méthodes border line et un Allemand de l’ouest incorruptible, enquêtent sur la disparition de deux jeunes femmes. Les découvertes macabres qu’ils effectuent leur laissent augurer l’existence d’un réseau criminel à grande échelle.

Dans une région reculée de l’ancienne Allemagne de l’est tout juste réunifiée, deux inspecteurs que tout oppose, un ancien agent de la Stasi aux méthodes border line et un Allemand de l’ouest incorruptible, enquêtent sur la disparition de deux jeunes femmes. Les découvertes macabres qu’ils effectuent leur laissent augurer l’existence d’un réseau criminel à grande échelle.