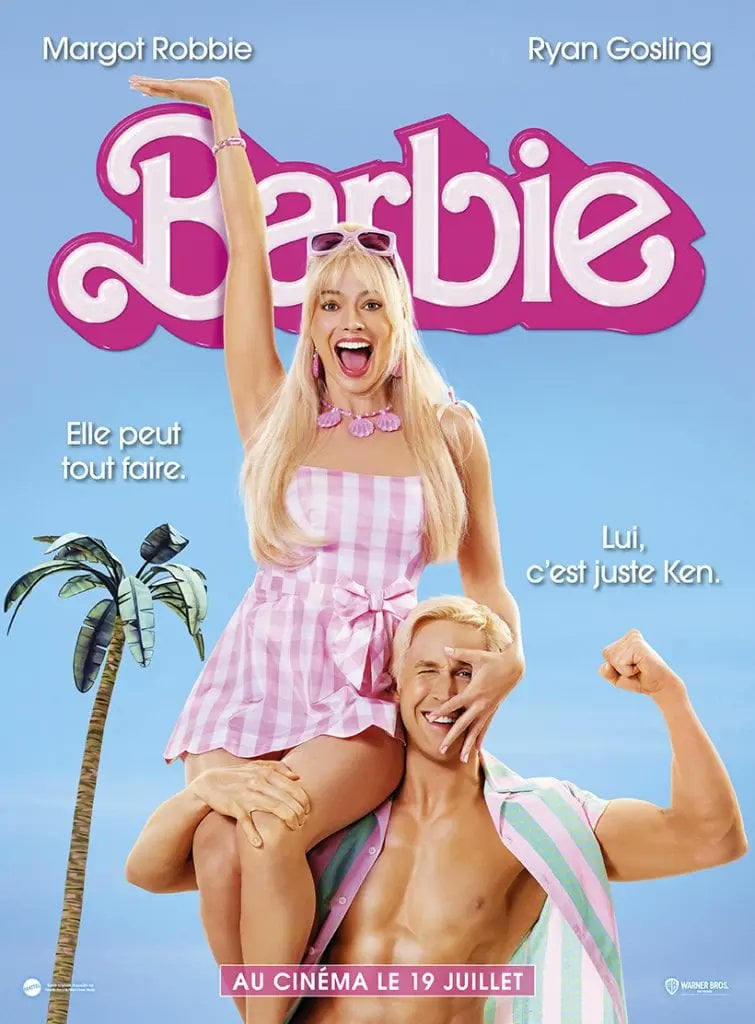

Barbie (Margot Robbie) vit une vie plus que parfaite à Barbieland jusqu’au jour où des pensées mortifères l’assaillent et de la cellulite apparaît sur ses cuisses. Le seul remède : retrouver dans le monde réel sa propriétaire qui a causé ces changements funestes. La jeune femme se lance dans cette périlleuse odyssée en compagnie de Ken (Ryan Gosling). Elle y découvre que les femmes sont un objet de concupiscence et que le patriarcat domine. De retour à Barbieland, Ken, trop content de sortir de l’état de domination dans lequel lui et les siens étaient maintenus jusqu’alors, décide de renverser l’ordre établi. Toutes les Barbies devront s’unir pour éviter cette subversion.

Barbie (Margot Robbie) vit une vie plus que parfaite à Barbieland jusqu’au jour où des pensées mortifères l’assaillent et de la cellulite apparaît sur ses cuisses. Le seul remède : retrouver dans le monde réel sa propriétaire qui a causé ces changements funestes. La jeune femme se lance dans cette périlleuse odyssée en compagnie de Ken (Ryan Gosling). Elle y découvre que les femmes sont un objet de concupiscence et que le patriarcat domine. De retour à Barbieland, Ken, trop content de sortir de l’état de domination dans lequel lui et les siens étaient maintenus jusqu’alors, décide de renverser l’ordre établi. Toutes les Barbies devront s’unir pour éviter cette subversion.

Je n’avais pas réussi à trouver une place pour aller voir Barbie en avant-première le 18 juillet. J’ai dû ronger mon frein (je suis en effet très souple !) une dizaine de jours avant d’aller le voir hier soir dans une salle encore presqu’aussi comble dont j’étais probablement le plus vieux spectateur. Voilà qui m’a agréablement changé des retraités narcoleptiques et des chômeurs en fin de droit dont je suis régulièrement entouré dans des salles quasi-vides devant des films kazakhs en noir et blanc.

Le pitch génial de Barbie lui garantissait une large audience : « Si vous aimez Barbie, ce film est pour vous. Si vous détestez Barbie, ce film est pour vous aussi ». Le succès est au rendez-vous : Barbie génèrera probablement plus d’un milliard de recettes à travers le monde et a déjà attiré 2,6 millions de spectateurs en France en deux semaines d’exploitation à peine.

Je me faisais une joie régressive d’aller voir ce film. J’ai été bien déçu. Pour deux raisons.

La première était la curiosité suscitée par la mise en scène de cet univers kitchissime. La production n’a pas lésiné sur les moyens. Les décors roses et plastiques de boîtes à jouets, inspirés du design californien du milieu du siècle dernier, réduits à l’échelle 0.77, sans murs, ni portes, ni escaliers, n’ont pas eu recours aux images de synthèse. Les costumes de Barbie et de Ken donnent irrésistiblement envie de (re) jouer à la poupée. Mais, l’effet de surprise dissipé au bout de quelques minutes, tout ce kitsch écœure ; tout ce rose donne la nausée.

Plus grave : l’humour qu’on m’avait tant vanté était aux abonnés absents. Certes, il faut rendre crédit à Ryan Gosling trop souvent accusé de n’avoir aucun talent. C’est lui, plus que Margot Robbie pourtant sublime, qui est le vrai héros du film – et le réel moteur de son scénario. Sa bêtise bas du front est réjouissante. Mais elle n’est pas hilarante. Je n’ai pas ri une seule fois devant Barbie et ne me souviens pas d’une punchline, d’une situation devant laquelle j’aurais dû m’esclaffer si j’avais été plus indulgent. Je regrette notamment que la VF ne se soit pas autorisé les allusions salaces qui m’auraient fait glousser (« Barbie n’a pas envie de Ken » par exemple aurait suffi à mon bonheur).

La seconde est plus substantielle. En allant voir Barbie, j’imaginais spontanément qu’il s’agirait d’un procès en règle du stéréotype hypergenré renvoyé par la bombasse de Mattel. J’ai été immédiatement dérouté par le postulat de départ : Barbieland n’est pas, contrairement au préjugé que j’en avais, un repère de bimbos décérébrées, mais au contraire une gynocratie de femmes fortes, assumant tous les métiers possibles (une présidente gouverne depuis une Maison Blanche… rose et la Cour suprême est composée de neuf femmes) et où le seul rôle des hommes (les Kens) est de les idolâtrer. C’est seulement en revenant du monde réel que Ken plante à Barbieland la mauvaise graine (métaphore condamnée à rester platonique faute pour Barbie et Ken de posséder des organes génitaux) : le patriarcat.

Le film de Greta Gerwig, dont on escomptait plus de chien, mais que le service juridique de Mattel a peut-être obligé à retenir ses coups, se termine par conséquent dans la morale tiédasse d’un dessin animé de Pixar dont l’esthétique semble tout droit sortie d’une publicité d’une Église évangélique : non pas une critique à boulets rouges de la phallocratie, non pas un plaidoyer vibrant pour les femmes et leur libération, mais un appel ultra-consensuel à toutes les Barbies et à tous les Kens à être soi-même. Pouah…..

Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié.

Professeur d’arts plastiques dans un collège perdu de l’est de l’Anatolie où il ronge son frein depuis quatre ans déjà, Samet n’a qu’une idée en tête : obtenir au plus vite sa mutation. Il partage l’appartement et la frustration d’un collègue, Kenan, qui, à la différence de Samet, est originaire de la région, mais rêve comme lui d’en partir. Les deux hommes font la connaissance de Nuray, une professeure d’anglais dans un lycée de la ville voisine, qui a perdu une jambe dans une manifestation anti-gouvernementale. Les deux hommes font l’objet d’une enquête administrative du rectorat suite à la plainte déposée par plusieurs élèves qui leur reprochent leur comportement inapproprié. Farzaneh souffre d’une grave dépression. Depuis qu’elle est tombée enceinte, elle a dû interrompre son traitement, ce qui n’arrange rien à son état. Quand elle voit Jalal, son mari, entrer dans l’appartement d’une inconnue, alors qu’il lui avait dit s’absenter de Téhéran pour la journée, elle croit à une hallucination. Mais bientôt se révèle à elle l’incroyable vérité : Jalal a un sosie, il s’appelle Mohsen et il vit avec une femme, Bita, qui ressemble à Farzaneh comme deux gouttes d’eau.

Farzaneh souffre d’une grave dépression. Depuis qu’elle est tombée enceinte, elle a dû interrompre son traitement, ce qui n’arrange rien à son état. Quand elle voit Jalal, son mari, entrer dans l’appartement d’une inconnue, alors qu’il lui avait dit s’absenter de Téhéran pour la journée, elle croit à une hallucination. Mais bientôt se révèle à elle l’incroyable vérité : Jalal a un sosie, il s’appelle Mohsen et il vit avec une femme, Bita, qui ressemble à Farzaneh comme deux gouttes d’eau. Aux quatre coins de l’hexagone, des personnages tentent tant bien que mal de faire face au froid sibérien qui s’est abattu sur la France en ce mois de juin : un vigile (Nicolas Duvauchelle) surprend une SDF (Clémence Poesy) en train de marauder dans un supermarché ; un officier de l’armée de terre à la veille d’une mission suicide (Laurent Stocker) recueille un jeune drogué en rupture de ban (Pablo Pauly) ; une star de la chanson (Elodie Bouchez) de retour à Paris est victime d’un malaise et retrouve dans l’ambulance du Samu qui la secourt son premier amour (Cedric Kahn), marié depuis vingt ans à une femme qu’il n’aime pas (Hélène Fillières) ; un riche entrepreneur (Benjamin Biolay) passe la nuit avec une éboueuse (Nora Hamzawi) ; une policière confite en religion (Judith Chemla) recueille un immigré iranien (Rafi Pitts).

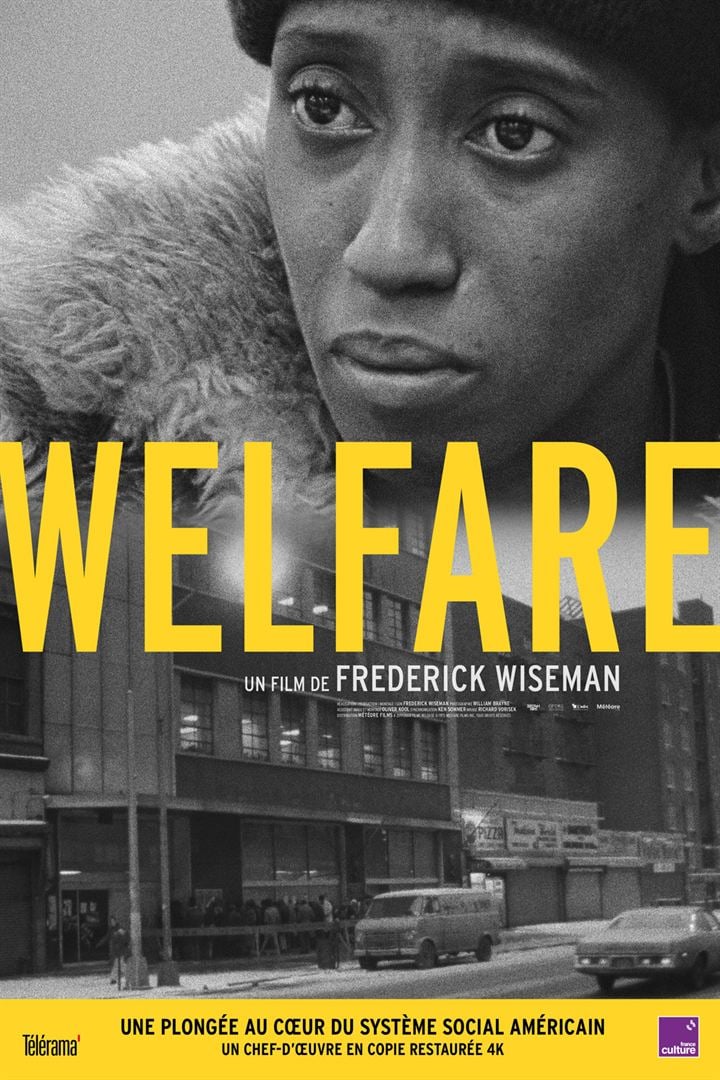

Aux quatre coins de l’hexagone, des personnages tentent tant bien que mal de faire face au froid sibérien qui s’est abattu sur la France en ce mois de juin : un vigile (Nicolas Duvauchelle) surprend une SDF (Clémence Poesy) en train de marauder dans un supermarché ; un officier de l’armée de terre à la veille d’une mission suicide (Laurent Stocker) recueille un jeune drogué en rupture de ban (Pablo Pauly) ; une star de la chanson (Elodie Bouchez) de retour à Paris est victime d’un malaise et retrouve dans l’ambulance du Samu qui la secourt son premier amour (Cedric Kahn), marié depuis vingt ans à une femme qu’il n’aime pas (Hélène Fillières) ; un riche entrepreneur (Benjamin Biolay) passe la nuit avec une éboueuse (Nora Hamzawi) ; une policière confite en religion (Judith Chemla) recueille un immigré iranien (Rafi Pitts). Né en 1930, Frederick Wiseman, après avoir étudié le droit et l’avoir même un temps enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines (Boston, Brandeis, Harvard…), décide de réaliser, de produire et de monter ses propres documentaires.

Né en 1930, Frederick Wiseman, après avoir étudié le droit et l’avoir même un temps enseigné dans les plus prestigieuses universités américaines (Boston, Brandeis, Harvard…), décide de réaliser, de produire et de monter ses propres documentaires.  Paula a onze ans. C’est une enfant frondeuse qui peine à se plier à la discipline scolaire. Sa mère vit en Corée loin d’elle. Son père, un biologiste qui souffre d’une insuffisance respiratoire grave et a cessé de travailler, la couve d’un amour exclusif. Obsédé par la qualité de l’alimentation de sa fille, il a banni le sucre, la viande et le lait de son régime. Pour l’été il a décidé de partir dans un gîte rural au bord d’un lac perdu au milieu de la forêt. Quand vient l’automne, il n’en part pas et annonce aux services sociaux qu’il assurera désormais son éducation à la maison.

Paula a onze ans. C’est une enfant frondeuse qui peine à se plier à la discipline scolaire. Sa mère vit en Corée loin d’elle. Son père, un biologiste qui souffre d’une insuffisance respiratoire grave et a cessé de travailler, la couve d’un amour exclusif. Obsédé par la qualité de l’alimentation de sa fille, il a banni le sucre, la viande et le lait de son régime. Pour l’été il a décidé de partir dans un gîte rural au bord d’un lac perdu au milieu de la forêt. Quand vient l’automne, il n’en part pas et annonce aux services sociaux qu’il assurera désormais son éducation à la maison. Narvel Roth (Joel Edgerton) veille jalousement sur le domaine de la riche Mrs Haverhill (Sigourney Weaver). Son passé enfoui refait surface quand la douairière lui demande de prendre sous sa coupe sa petite-nièce.

Narvel Roth (Joel Edgerton) veille jalousement sur le domaine de la riche Mrs Haverhill (Sigourney Weaver). Son passé enfoui refait surface quand la douairière lui demande de prendre sous sa coupe sa petite-nièce. Hassan est un ex-taulard toujours prêt à se vendre au plus offrant pour effectuer des mauvais coups et en retirer un maigre bénéfice. Son fils Issam a pour l’instant réussi à ne pas suivre la voie de son père, quitte à effectuer les boulots les plus ingrats pour un salaire de misère. Les deux acceptent une tâche qui ne devrait leur demander guère d’efforts : pour le compte de Dib, kidnapper et donner une leçon à l’homme qui, la veille, l’a roué de coups, après un combat de chiens perdu.

Hassan est un ex-taulard toujours prêt à se vendre au plus offrant pour effectuer des mauvais coups et en retirer un maigre bénéfice. Son fils Issam a pour l’instant réussi à ne pas suivre la voie de son père, quitte à effectuer les boulots les plus ingrats pour un salaire de misère. Les deux acceptent une tâche qui ne devrait leur demander guère d’efforts : pour le compte de Dib, kidnapper et donner une leçon à l’homme qui, la veille, l’a roué de coups, après un combat de chiens perdu. Quinze ans après l’avoir quittée dans la précipitation, Khédidja (Aïssatou Diallo Sagna, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour

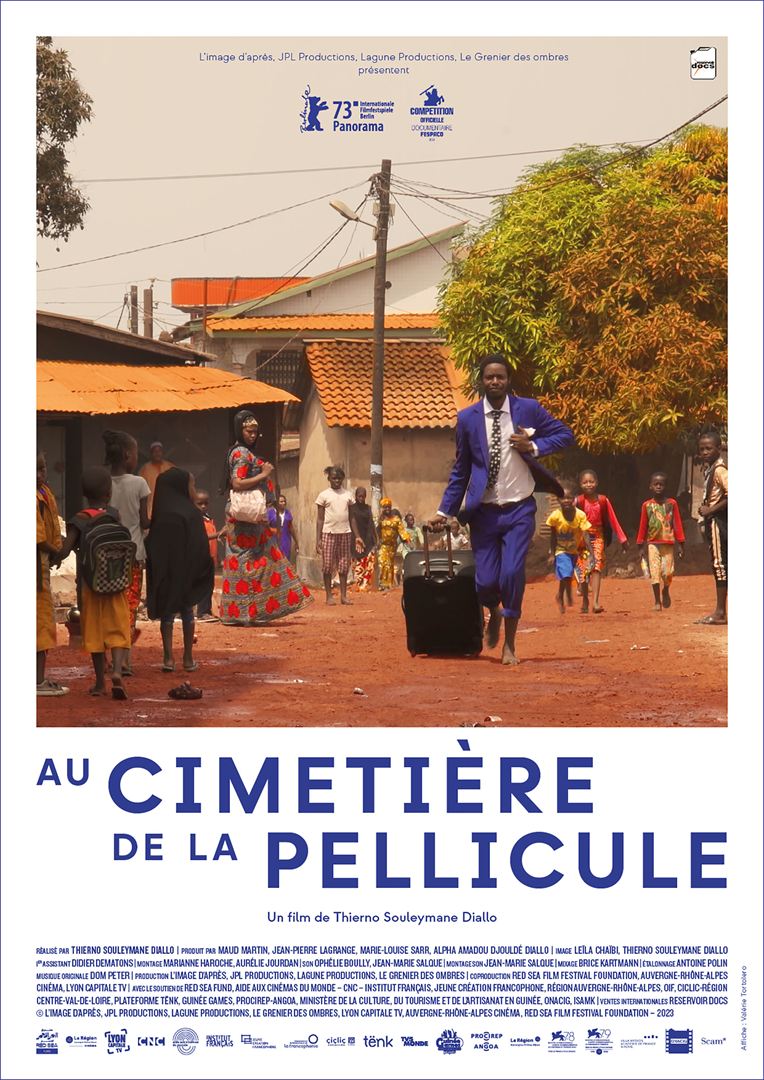

Quinze ans après l’avoir quittée dans la précipitation, Khédidja (Aïssatou Diallo Sagna, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour  Un jeune cinéaste guinéen, Thierno Souleymane Diallo, part, avec la bénédiction de sa mère, à la recherche d’un film disparu : Mouramani, un court-métrage de vingt-trois minutes, tourné en France en 1953 par Mamadou Touré et qui passe pour être le premier film africain. Sa quête est l’occasion d’un voyage à travers la Guinée, en brousse puis à Conakry, et jusqu’en France. Il y montre que le cinéma guinéen, qui fut jadis prospère, n’est plus qu’un champ de ruines : concurrencées par les cassettes vidéo et les DVD, les salles de cinéma sont désaffectées et, privés de toute subvention publique, les jeunes cinéastes guinéens en sont réduits à se former avec des caméras en papier.

Un jeune cinéaste guinéen, Thierno Souleymane Diallo, part, avec la bénédiction de sa mère, à la recherche d’un film disparu : Mouramani, un court-métrage de vingt-trois minutes, tourné en France en 1953 par Mamadou Touré et qui passe pour être le premier film africain. Sa quête est l’occasion d’un voyage à travers la Guinée, en brousse puis à Conakry, et jusqu’en France. Il y montre que le cinéma guinéen, qui fut jadis prospère, n’est plus qu’un champ de ruines : concurrencées par les cassettes vidéo et les DVD, les salles de cinéma sont désaffectées et, privés de toute subvention publique, les jeunes cinéastes guinéens en sont réduits à se former avec des caméras en papier.