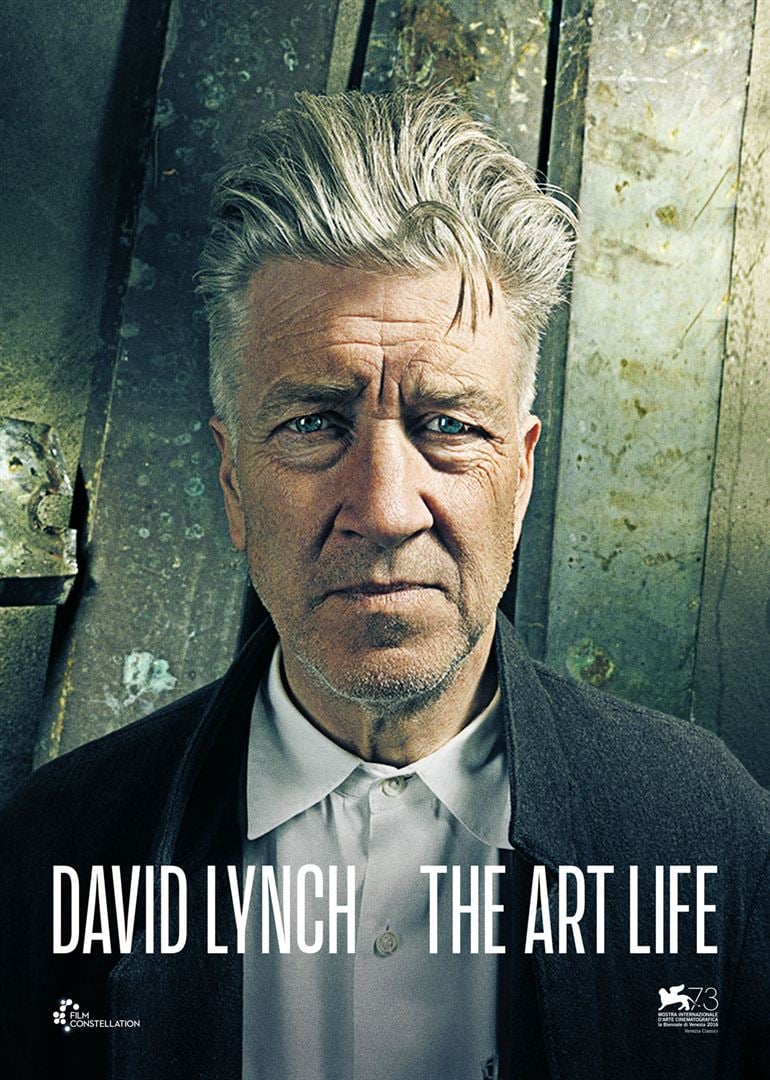

David Lynch est probablement l’un des réalisateurs contemporains les plus marquants. L’univers particulier de ses films laisse une marque indélébile. Qu’on les ait aimés ou détestés, on n’oublie pas « Elephant Man », « Blue Velvet » ou « Mullholand Drive ».

David Lynch est probablement l’un des réalisateurs contemporains les plus marquants. L’univers particulier de ses films laisse une marque indélébile. Qu’on les ait aimés ou détestés, on n’oublie pas « Elephant Man », « Blue Velvet » ou « Mullholand Drive ».

Le documentaire qui lui est consacré le présente sous un jour inattendu. Loin du créateur torturé, on découvre un vieil homme (Lynch est né en 1946) nous raconter, sous un doux soleil californien en compagnie de sa dernière fille (née en 2012 de son quatrième mariage), son enfance épanouie dans l’Amérique du baby boom.

Seconde surprise : c’est moins le David Lynch cinéaste que le David Lynch peintre que le documentaire évoque. L’essentiel des imagées filmées le montre à l’œuvre, dans sa maison de Los Angeles, devant de grandes toiles cauchemardesques où s’expriment ses pulsions refoulées.

Le paradoxe – mais en est-ce vraiment un ? – de David Lynch est d’avoir accouché d’une œuvre cinématographique hallucinée alors qu’il est le rejeton emblématique de l’Amérique heureuse. Des parents unis. Un frère aîné et une sœur cadette. Une enfance dans les vertes prairies de l’Idaho. Un déménagement en Virginie au moment de l’adolescence. Rien que de très classique dans la vie du jeune David Lynch. Est-ce cette normalité abrutissante qu’il a voulu rejeter dans ces films ?

Le documentaire de Jon Nguyen, Rick Barnes et Olivia Neergard-Holm (pourquoi les documentaires sont-il si souvent co-réalisés alors que les œuvres de fiction ne le sont que rarement) est doublement décevant. Il ne nous dit pas grand-chose de l’œuvre picturale de David Lynch, dont quelques rares tableaux sont trop rapidement montrés. Il ne nous dit rien non plus sur son œuvre cinématographique s’arrêtant au début du tournage d’Eraserhead en 1972 alors que le jeune réalisateur a vingt-six ans seulement. Tout au plus nous explique-t-il comment un fou de peinture est passé derrière la caméra (« a moving painting with sound »).

Un père divorcé accueille ses deux fils, Tom (huit ans) et Ben (onze ans), en Suède où il s’est installé. Il les entraîne dans une longue marche en forêt.

Un père divorcé accueille ses deux fils, Tom (huit ans) et Ben (onze ans), en Suède où il s’est installé. Il les entraîne dans une longue marche en forêt. « Les Contrebandiers de Moonfleet » est un film sur lequel je lisais depuis des années des analyses enthousiastes.

« Les Contrebandiers de Moonfleet » est un film sur lequel je lisais depuis des années des analyses enthousiastes. En 1950, un Staline vieillissant passe quelques jours dans une datcha isolée au milieu de la forêt, protégée du reste du monde par un impressionnant déploiement de force. Il règne en maître sur quelques militaires et sur une domesticité terrorisés. Il demande à sa maîtresse, Lidia Semionova, de pratiquer des séances de psychothérapie sur un divan qu’il a voulu identique à celui qu’utilisait Freud. Pendant ce temps, au fond du parc, un jeune artiste travaille au monument que Staline entend se faire construire sur la place Rouge.

En 1950, un Staline vieillissant passe quelques jours dans une datcha isolée au milieu de la forêt, protégée du reste du monde par un impressionnant déploiement de force. Il règne en maître sur quelques militaires et sur une domesticité terrorisés. Il demande à sa maîtresse, Lidia Semionova, de pratiquer des séances de psychothérapie sur un divan qu’il a voulu identique à celui qu’utilisait Freud. Pendant ce temps, au fond du parc, un jeune artiste travaille au monument que Staline entend se faire construire sur la place Rouge. Luigi a une nuit pour sauver de la faillite le théâtre qu’il dirige, pour payer ses salariés qui menacent de se mettre en grève, pour trouver le chimpanzé qui jouera le lendemain lors de la première de la pièce qu’un dramaturge japonais monte avec un Michel Galabru vieillissant et pour se réconcilier avec sa plus proche collaboratrice que son dilettantisme maladif n’amuse plus.

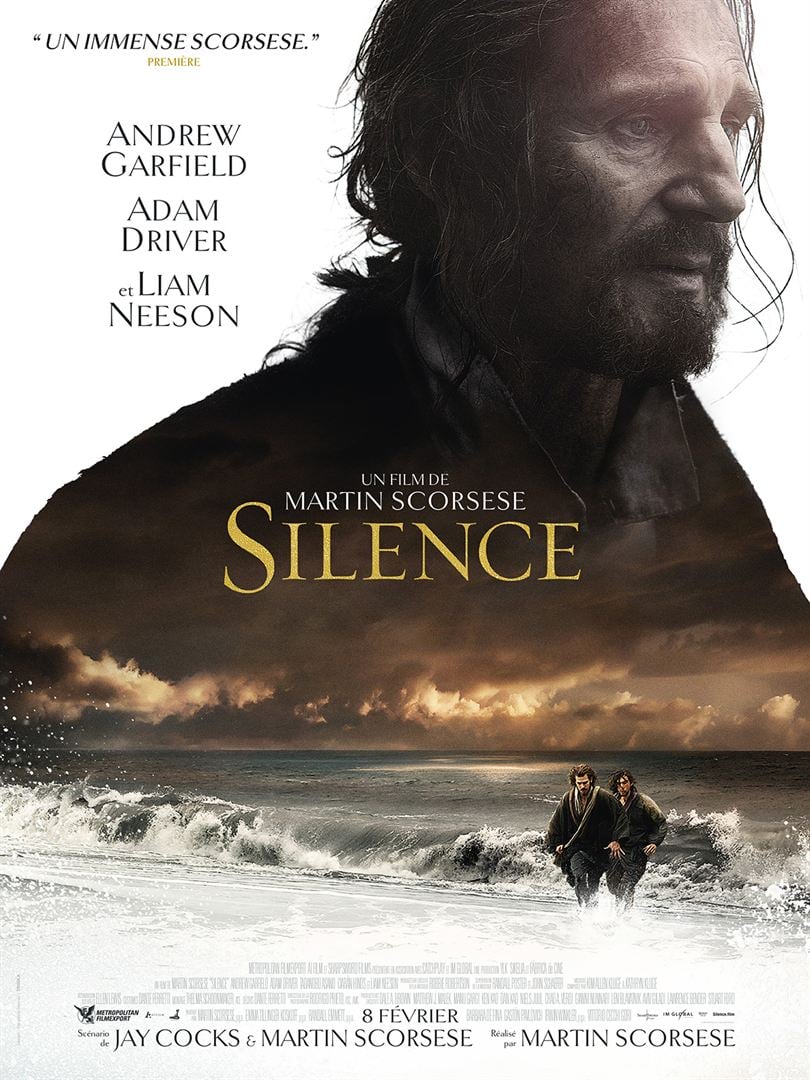

Luigi a une nuit pour sauver de la faillite le théâtre qu’il dirige, pour payer ses salariés qui menacent de se mettre en grève, pour trouver le chimpanzé qui jouera le lendemain lors de la première de la pièce qu’un dramaturge japonais monte avec un Michel Galabru vieillissant et pour se réconcilier avec sa plus proche collaboratrice que son dilettantisme maladif n’amuse plus. Au XVIIème siècle, des missionnaires chrétiens ont commencé l’évangélisation du Japon avant que le pouvoir shogunal, inquiet de ces influences étrangères, ne prohibe la foi catholique et n’interdise à ces prêtres l’accès à l’archipel. Deux jeunes Jésuites bravent cet interdit pour retrouver la trace d’un des leurs dont la rumeur prétend qu’il aurait apostasié.

Au XVIIème siècle, des missionnaires chrétiens ont commencé l’évangélisation du Japon avant que le pouvoir shogunal, inquiet de ces influences étrangères, ne prohibe la foi catholique et n’interdise à ces prêtres l’accès à l’archipel. Deux jeunes Jésuites bravent cet interdit pour retrouver la trace d’un des leurs dont la rumeur prétend qu’il aurait apostasié. Épidermolyse bulleuse, insuffisance rénale, neuroblastome… Ambre, Charles, Camille, Tugdual et Imad ont entre six et neuf ans. Ils sont atteints de maladie grave. Certains n’en guériront pas. La documentariste Anne-Dauphine Julliand les filme.

Épidermolyse bulleuse, insuffisance rénale, neuroblastome… Ambre, Charles, Camille, Tugdual et Imad ont entre six et neuf ans. Ils sont atteints de maladie grave. Certains n’en guériront pas. La documentariste Anne-Dauphine Julliand les filme. Avant de tourner

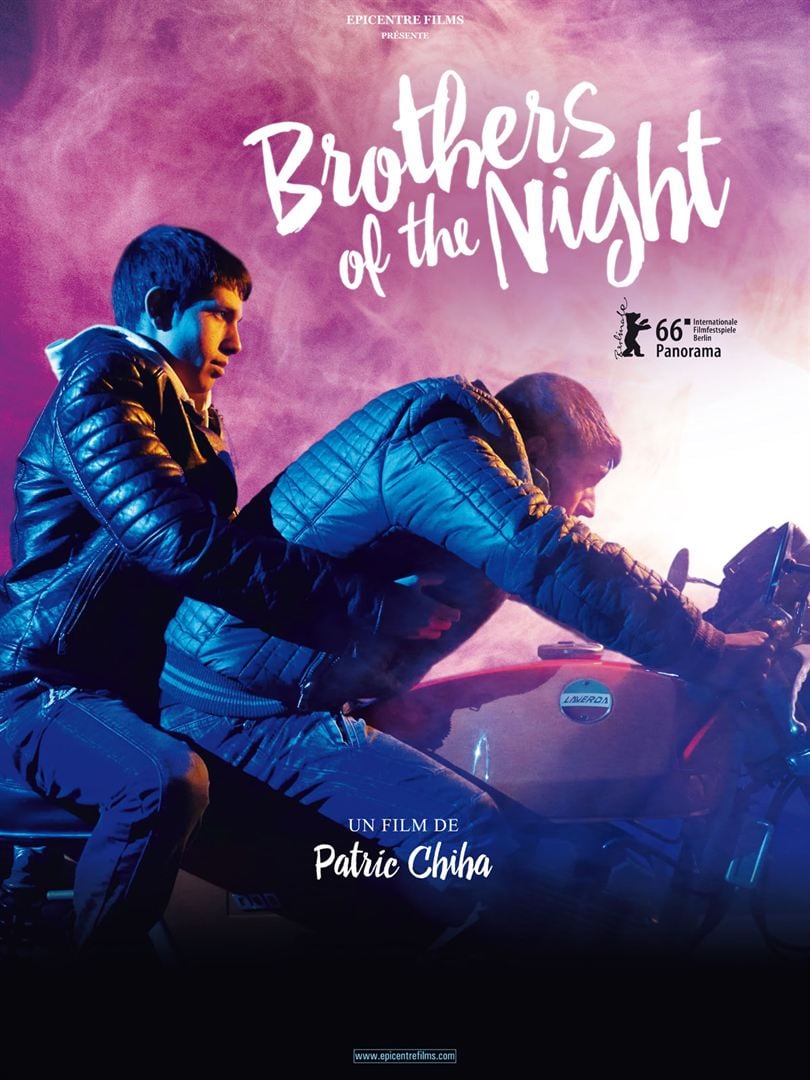

Avant de tourner  L’affiche hyperstylisée laisse augurer un film esthétisant sinon fétichiste louchant du côté de Rainer Fassbinder ou de Gregg Araki. Pourtant « Brothers of the Night » (bizarre titre français traduit de l’autrichien »Brüder der Nacht ») est un documentaire qui n’a rien de poétique. Il a pour sujet un groupe de Roms d’origine bulgare qui appâtent les clients du Rüdiger, un bar gay du centre de Vienne.

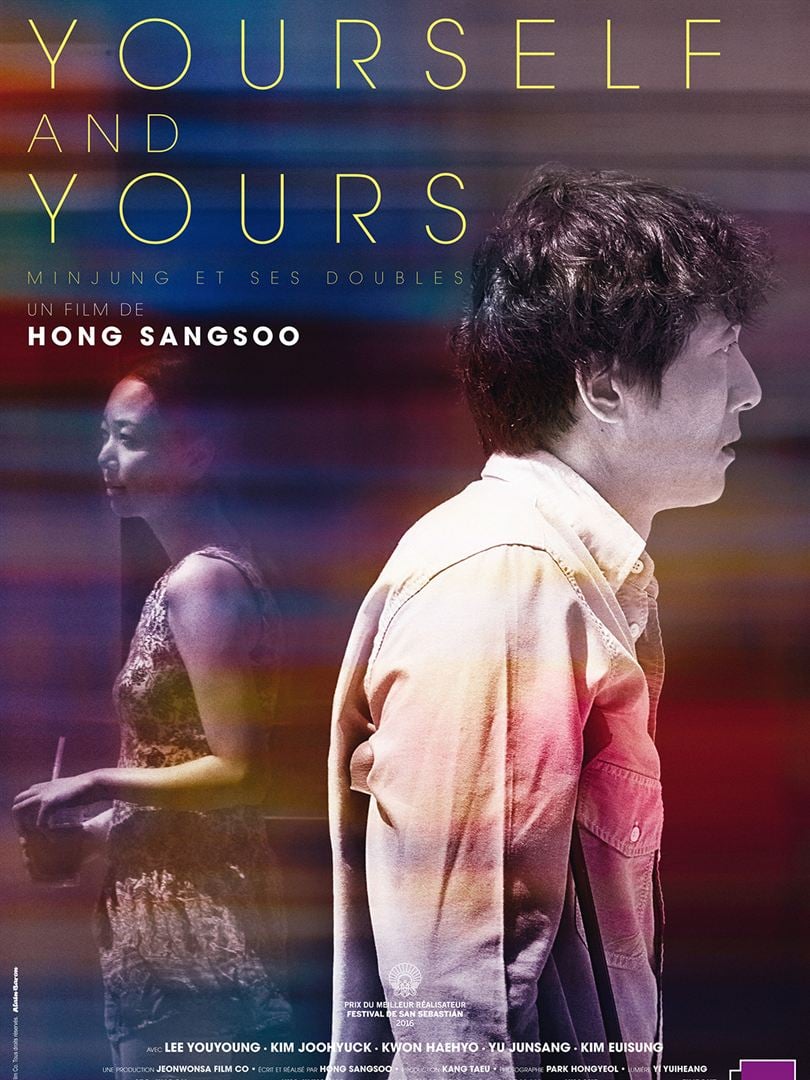

L’affiche hyperstylisée laisse augurer un film esthétisant sinon fétichiste louchant du côté de Rainer Fassbinder ou de Gregg Araki. Pourtant « Brothers of the Night » (bizarre titre français traduit de l’autrichien »Brüder der Nacht ») est un documentaire qui n’a rien de poétique. Il a pour sujet un groupe de Roms d’origine bulgare qui appâtent les clients du Rüdiger, un bar gay du centre de Vienne. Comme tous les films du réalisateur coréen Hong Sangsoo, le scénario de celui-ci pourrait tenir sur un timbre poste. Un homme et une femme. Une rupture. D’impossibles retrouvailles.

Comme tous les films du réalisateur coréen Hong Sangsoo, le scénario de celui-ci pourrait tenir sur un timbre poste. Un homme et une femme. Une rupture. D’impossibles retrouvailles.