Au crépuscule de sa vie, exilé dans un glacial château en Bohème, le vieux Giacomo Casanova (Vincent Lindon) écrit ses mémoires. C’est l’occasion pour le célèbre séducteur de raconter son histoire d’amour la plus blessante. Elle a eu lieu trente ans plus tôt à Londres où Casanova, qui ne parlait pas un mot d’anglais, venait de s’installer. C’est là qu’il rencontra une demie-mondaine, la Charpillon (Stacey Martin).

Au crépuscule de sa vie, exilé dans un glacial château en Bohème, le vieux Giacomo Casanova (Vincent Lindon) écrit ses mémoires. C’est l’occasion pour le célèbre séducteur de raconter son histoire d’amour la plus blessante. Elle a eu lieu trente ans plus tôt à Londres où Casanova, qui ne parlait pas un mot d’anglais, venait de s’installer. C’est là qu’il rencontra une demie-mondaine, la Charpillon (Stacey Martin).

À soixante dix ans passés, Benoît Jacquot a une longue carrière cinématographique derrière lui. Sa filmographie alterne drames contemporains et films en costumes avec une prédilection pour le dix-huitieme siècle : Les Adieux à la reine racontait les derniers jours de Marie-Antoinette à Versailles, La Fausse Suivante adaptait Marivaux et Adophe Benjamin Constant. Ici il s’inspire d’un chapitre du journal de Casanova.

Comme dans beaucoup de ses films, comme dans Sade notamment où Daniel Auteuil prêtait ses traits au vieux libertin, Benoît Jacquot s’intéresse à des héros vieillissants, des hommes ou des femmes (Isabelle Huppert a souvent joué de tels rôles sous sa direction) d’âge mûr qui vacillent dans leurs convictions, qu’une rencontre avec une jeune femme ou un jeune homme fait prendre conscience du temps qui passe.

C’est le sujet de ce Dernier amour au titre et à la lumière volontiers cafardeuse. C’était déjà celui de Villa Amalia tiré d’un court roman de Pascal Quignard ou de L’École de la chair inspiré de Mishima. Le cahier des charges est honnêtement respecté depuis l’éclairage qui rappelle Barry Lindon et les toilettes Gainsborough. Le tempo n’est pas celui d’une mazurka endiablée mais d’une valse à quatre temps. Si on s’ennuie, c’est avec élégance.

Le problème vient du choix des acteurs. Si Stacey Martin, comme souvent les jeunes actrices dirigées par Benoît Jacquot (Virginie Ledoyen, Judith Godrèche, Sandrine Kiberlain…), a juste ce qu’il faut d’ambiguïté, Vincent Lindon est un contre-sens absolu. Les yeux lourdement cernés de khôl, le cheveu gras, l’élocution pâteuse, l’acteur n’est ni séduisant ni sensuel. Un comble pour qui prétend interpréter le roi des Dom Juans.

Menahem Lang a grandi dans le quartier ultra-orthodoxe de Bnei Brak près de Tel Aviv. Pendant toute son enfance, il chantait à la synagogue. Mais il y fut aussi régulièrement violé par ses maîtres. Ses parents, membres de la même communauté, n’ont rien fait.

Menahem Lang a grandi dans le quartier ultra-orthodoxe de Bnei Brak près de Tel Aviv. Pendant toute son enfance, il chantait à la synagogue. Mais il y fut aussi régulièrement violé par ses maîtres. Ses parents, membres de la même communauté, n’ont rien fait. Dans un Mexique dystopique où la violence des cartels fait rage, une petite fille vit avec son père dans la crainte des enlèvements. Junkie, il a déjà perdu sa femme et sa fille aînée et impose à sa cadette le port d’un masque pour cacher son sexe et tromper d’éventuels kidnappeurs. Il a la charge de l’entretien d’un terrain de baseball que fréquentent quelques voyous.

Dans un Mexique dystopique où la violence des cartels fait rage, une petite fille vit avec son père dans la crainte des enlèvements. Junkie, il a déjà perdu sa femme et sa fille aînée et impose à sa cadette le port d’un masque pour cacher son sexe et tromper d’éventuels kidnappeurs. Il a la charge de l’entretien d’un terrain de baseball que fréquentent quelques voyous. Adelaide (Lupita Nyong’o révélée par son rôle dans Twelve Years A Slave qui lui valut en 2014 l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle avant d’intégrer l’univers Star Wars et Marvel Comedy) et Gabe (Winston Duke, M’Baku de MCU) amènent leurs deux enfants en vacances dans une belle maison au bord de la mer, non loin de la frontière mexicaine. C’est là que Adelaide a connu en 1986 un traumatisme qu’elle a longtemps eu du mal à dominer.

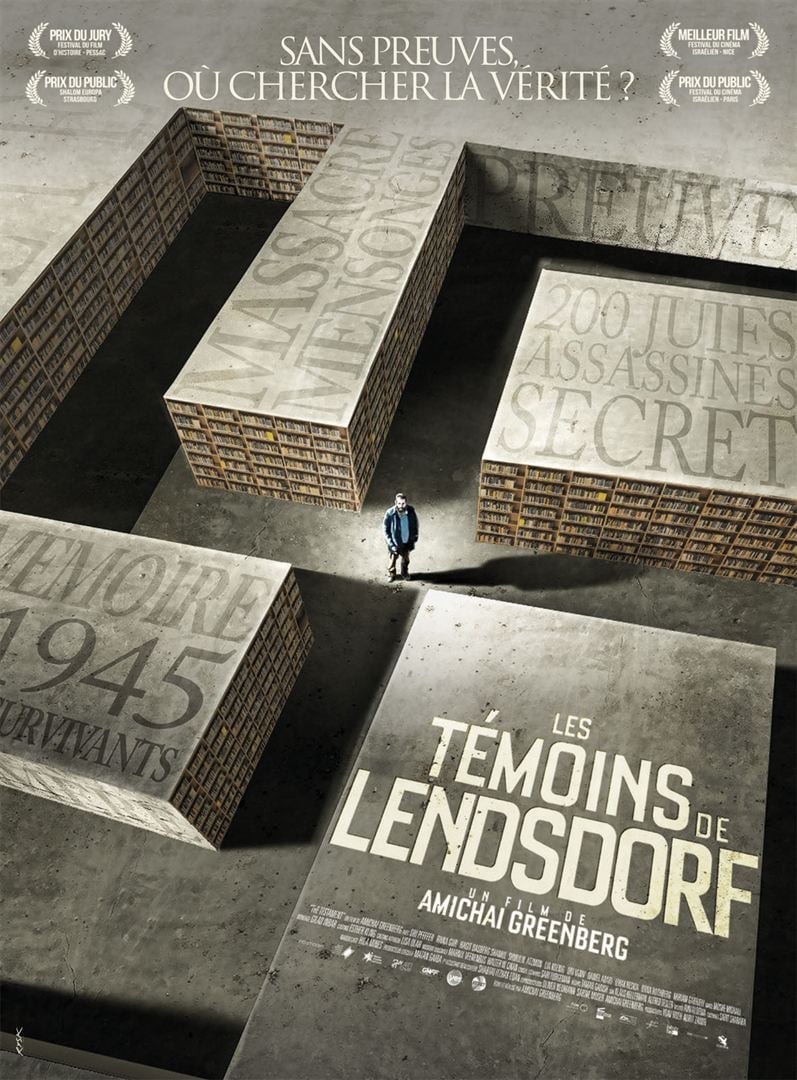

Adelaide (Lupita Nyong’o révélée par son rôle dans Twelve Years A Slave qui lui valut en 2014 l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle avant d’intégrer l’univers Star Wars et Marvel Comedy) et Gabe (Winston Duke, M’Baku de MCU) amènent leurs deux enfants en vacances dans une belle maison au bord de la mer, non loin de la frontière mexicaine. C’est là que Adelaide a connu en 1986 un traumatisme qu’elle a longtemps eu du mal à dominer. Yoel (Ori Pfeffer) est un Juif orthodoxe qui travaille à l’Institut d’histoire de Jérusalem. Il est spécialiste de la Shoah. Il est chargé d’enquêter sur le charnier de Lendsdorf en Autriche où deux cents Juifs auraient été tués en 1945 durant les « marches de la mort » après l’évacuation des camps d’extermination. Sur place, la commune souhaite lotir un terrain où les recherches archéologiques n’ont pas permis de localiser le lieu de l’exécution.

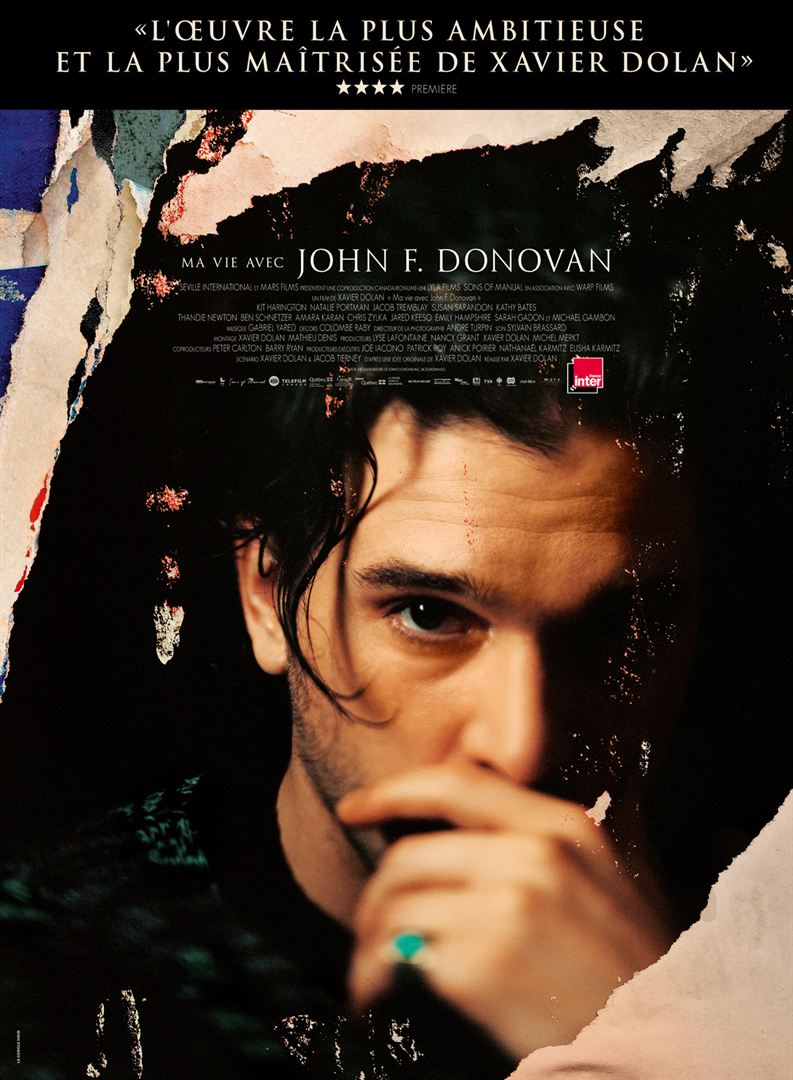

Yoel (Ori Pfeffer) est un Juif orthodoxe qui travaille à l’Institut d’histoire de Jérusalem. Il est spécialiste de la Shoah. Il est chargé d’enquêter sur le charnier de Lendsdorf en Autriche où deux cents Juifs auraient été tués en 1945 durant les « marches de la mort » après l’évacuation des camps d’extermination. Sur place, la commune souhaite lotir un terrain où les recherches archéologiques n’ont pas permis de localiser le lieu de l’exécution. John F. Donovan (Kit Harington) est mort à vingt-six ans. C’était un acteur de séries adulé dans le monde entier. Mais, John F. Donovan ne supportait plus de cacher son homosexualité que son succès lui interdisait de révéler.

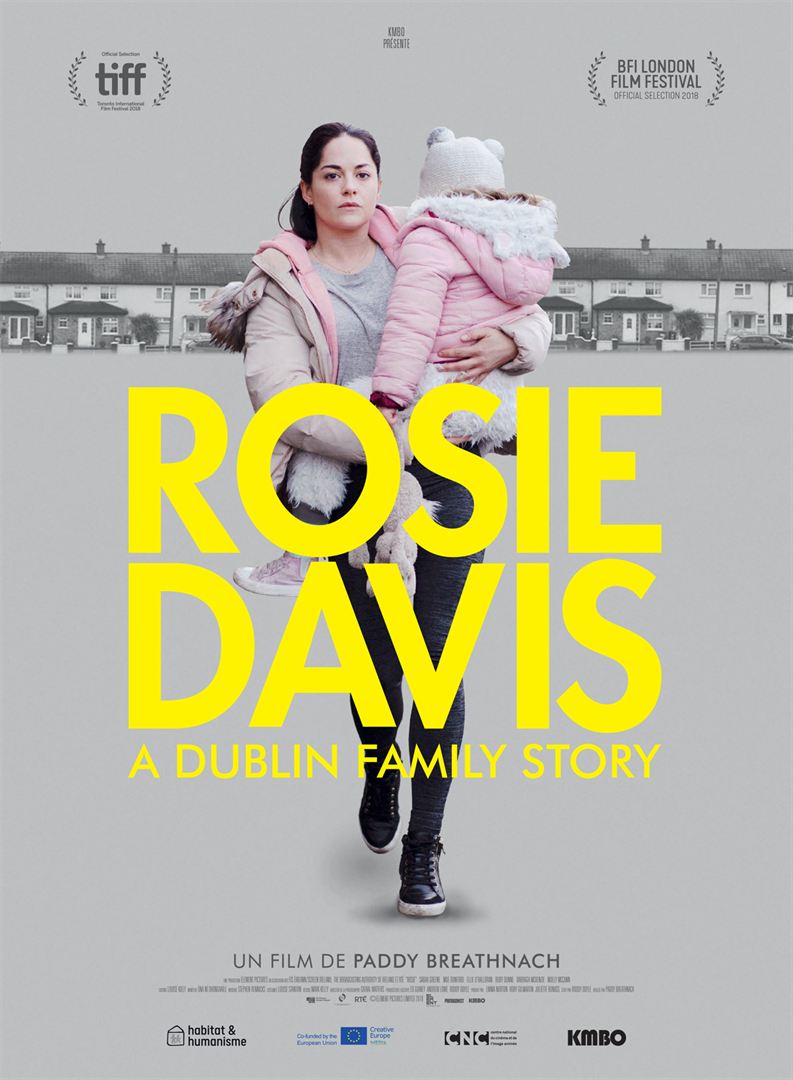

John F. Donovan (Kit Harington) est mort à vingt-six ans. C’était un acteur de séries adulé dans le monde entier. Mais, John F. Donovan ne supportait plus de cacher son homosexualité que son succès lui interdisait de révéler. Rosie Davis, son mari et leurs quatre enfants sont à la rue. Cette famille modeste était locataire d’un pavillon, dans la banlieue de Dublin. Leur propriétaire a décidé de le vendre. Mais Rosie et son mari n’avaient pas les moyens de l’acheter. En attendant de trouver un nouveau toit, ils en sont réduits à vivre dans leur voiture.

Rosie Davis, son mari et leurs quatre enfants sont à la rue. Cette famille modeste était locataire d’un pavillon, dans la banlieue de Dublin. Leur propriétaire a décidé de le vendre. Mais Rosie et son mari n’avaient pas les moyens de l’acheter. En attendant de trouver un nouveau toit, ils en sont réduits à vivre dans leur voiture. Sandra (Cécile Defrance), ex Miss Nord Pas de Calais, revient habiter chez sa mère près de Boulogne-sur-mer. Sans argent, sans travail, elle trouve à s’employer à la pêcherie locale. Elle y retrouve Marilyn (Audrey Lamy), une ancienne camarade d’école qui élève seule son fils, et fait la connaissance de Nadine (Yolande Moreau), une collègue plus âgée qui subvient seule aux besoins de sa famille depuis que son époux a été licencié.

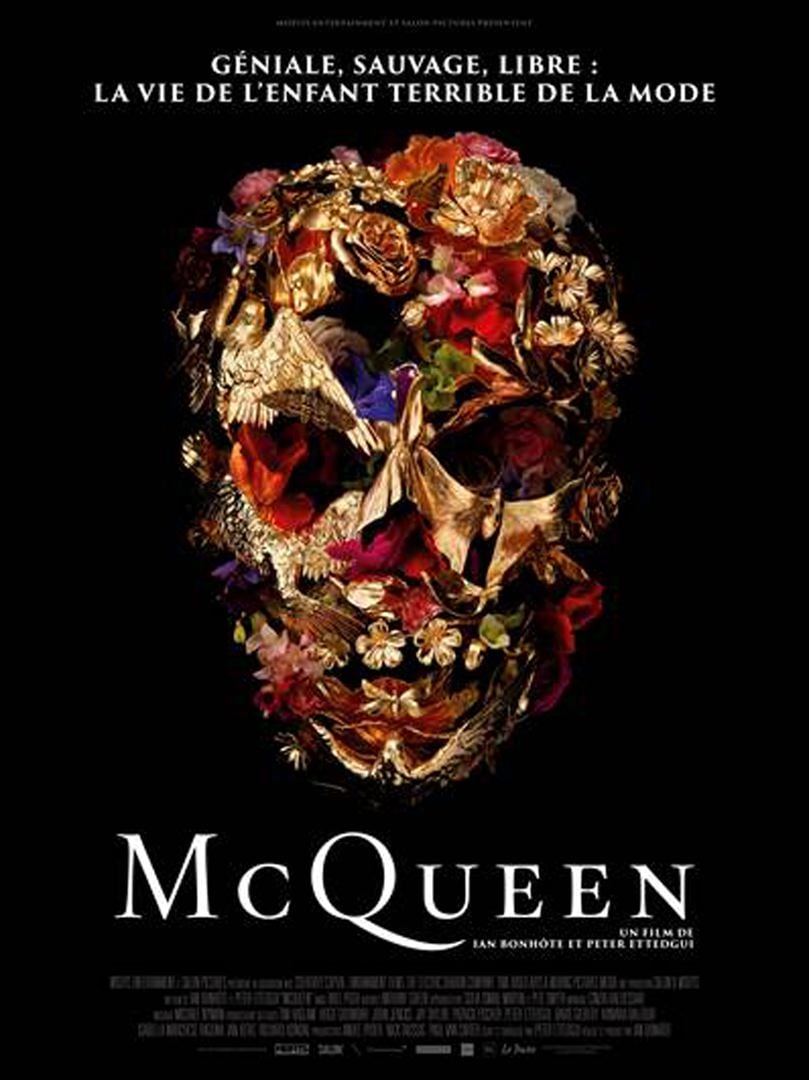

Sandra (Cécile Defrance), ex Miss Nord Pas de Calais, revient habiter chez sa mère près de Boulogne-sur-mer. Sans argent, sans travail, elle trouve à s’employer à la pêcherie locale. Elle y retrouve Marilyn (Audrey Lamy), une ancienne camarade d’école qui élève seule son fils, et fait la connaissance de Nadine (Yolande Moreau), une collègue plus âgée qui subvient seule aux besoins de sa famille depuis que son époux a été licencié. Enfant terrible de la mode, Alexander McQueen a gravi à toute allure tous les échelons.

Enfant terrible de la mode, Alexander McQueen a gravi à toute allure tous les échelons. Depuis l’âge de dix ans, Khatera a été violée par son père. De cet inceste, pas moins de six enfants ont été conçus. Le premier est abandonné par son père dans le désert. Khatera avorte des quatre suivants. Le dernier naît à terme.

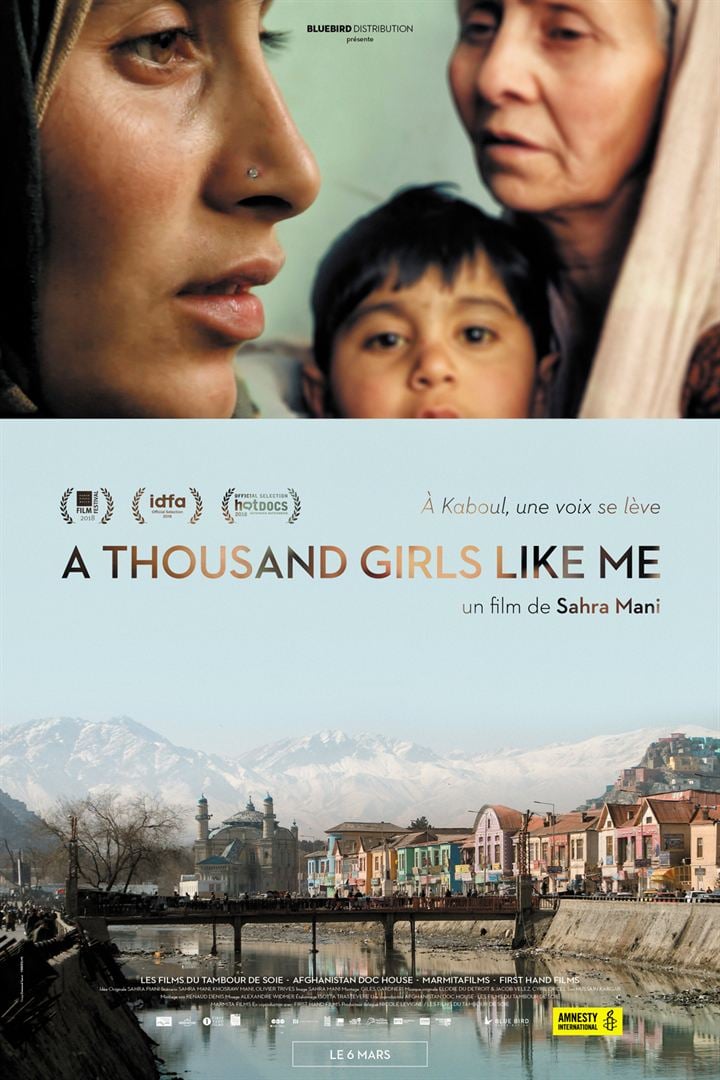

Depuis l’âge de dix ans, Khatera a été violée par son père. De cet inceste, pas moins de six enfants ont été conçus. Le premier est abandonné par son père dans le désert. Khatera avorte des quatre suivants. Le dernier naît à terme.