Adrien (Benjamin Lavernhe), la trentaine, passe la soirée chez ses parents. Il écoute, navré, la conversation qui roule entre son beau-frère qui pérore (Kyan Khojandi), sa sœur qui opine à tout (Julia Piaton), son père qui répète ad nauseam les mêmes histoires (François Morel) et sa mère qui s’apprête à servir son sempiternel gâteau au yaourt (Guilaine Londez que je m’entête à confondre avec Ariane Ascaride).

Adrien (Benjamin Lavernhe), la trentaine, passe la soirée chez ses parents. Il écoute, navré, la conversation qui roule entre son beau-frère qui pérore (Kyan Khojandi), sa sœur qui opine à tout (Julia Piaton), son père qui répète ad nauseam les mêmes histoires (François Morel) et sa mère qui s’apprête à servir son sempiternel gâteau au yaourt (Guilaine Londez que je m’entête à confondre avec Ariane Ascaride).

Mais Adrien a la tête ailleurs. À 17h24 il a envoyé un SMS à Sonia, son amoureuse (Sara Giraudeau) qui, depuis trente-huit jours, a suspendu leur relation. Miné par l’attente impatiente de sa réponse, Adrien prête une oreille distraite à la discussion générale et laisse son esprit vagabonder. Cerise sur le gâteau : son beau-frère et sa sœur lui demandent de faire un discours à leur mariage.

Le célèbre bédéiste Fabcaro, auteur de Zaï, zaï, zaï, zaï, a magistralement réussi son passage au roman en 2018. Le succès du Discours fut immédiat. En tête des ventes de romans, et bientôt en tête de celle des poches, ce court monologue dans l’air du temps trouvait immédiatement son public. Les déboires d’Adrien, la drôlerie avec laquelle ils étaient racontés suscitaient le rire et l’émotion d’un vaste lectorat qui en redemandait et allait accueillir, deux ans plus tard, avec autant de gourmandise, Broadway, le roman suivant de Fabrice Caro.

Laurent Tirard ne courait pas grand risque en prenant les rênes de son adaptation. Le réalisateur du Petit Nicolas (et de sa suite dispensable), abonné aux succès grand public, a sagement choisi de rester fidèle au roman. Il ne s’en éloigne pas d’une ligne. Il adopte dès la première scène, volontiers brechtienne, les codes du one man show. Il a eu le nez creux de confier le rôle principal à Benjamin Lavernhe, sociétaire surdoué de la Comédie-Française, qu’on a déjà souvent vu à l’écran, dans Le Sens de la fête ou Antoinette dans les Cévennes, et qui explose en tête d’affiche. Cette fidélité constitue-t-elle la principale qualité ou le plus gros handicap de ce film ?

Un esprit primaire comme le mien déroule un syllogisme en apparence implacable :

1. Le Discours est un très bon livre

2. Le film est son adaptation fidèle

Donc 3. Le film ne peut qu’être réussi

Mais un esprit beaucoup plus subtil pourrait, non sans motifs, contester ce syllogisme sans même en remettre en cause les deux prémisses. Quel intérêt, soutiendra-t-il, y a-t-il à adapter à la lettre un livre réussi ? Où est la valeur ajoutée ? Aucun effet de surprise pour ceux qui ont lu le livre et qui anticipent chaque scène dont ils connaissent par avance la chute (ainsi, pour la plus drôle à mon sens, de « l’arbre à souhaits »). Quant à ceux qui ne l’ont pas lu, il faudrait plutôt leur conseiller d’aller voir le livre – et d’aider les librairies, commerces ô combien essentiels dont on a trop protesté de la fermeture inique pour les bouder une fois qu’elles sont rouvertes – que d’en voir le duplicata au cinéma.

Mon esprit primaire concède volontiers ce point à cet esprit subtil.

Pour autant, j’ai pris autant de plaisir à la lecture du livre qu’au visionnage du film. J’ai (beaucoup) ri ; j’ai (souvent) souri ; j’ai (toujours) été touché. Et qui hésiterait encore à la dernière seconde du film se laissera définitivement emporter par le tube italien des 80ies Sarà perché ti amo qui accompagne le générique. Si vous ne vous en souvenez pas, you-tubez le subito…. il ensoleillera votre journée !

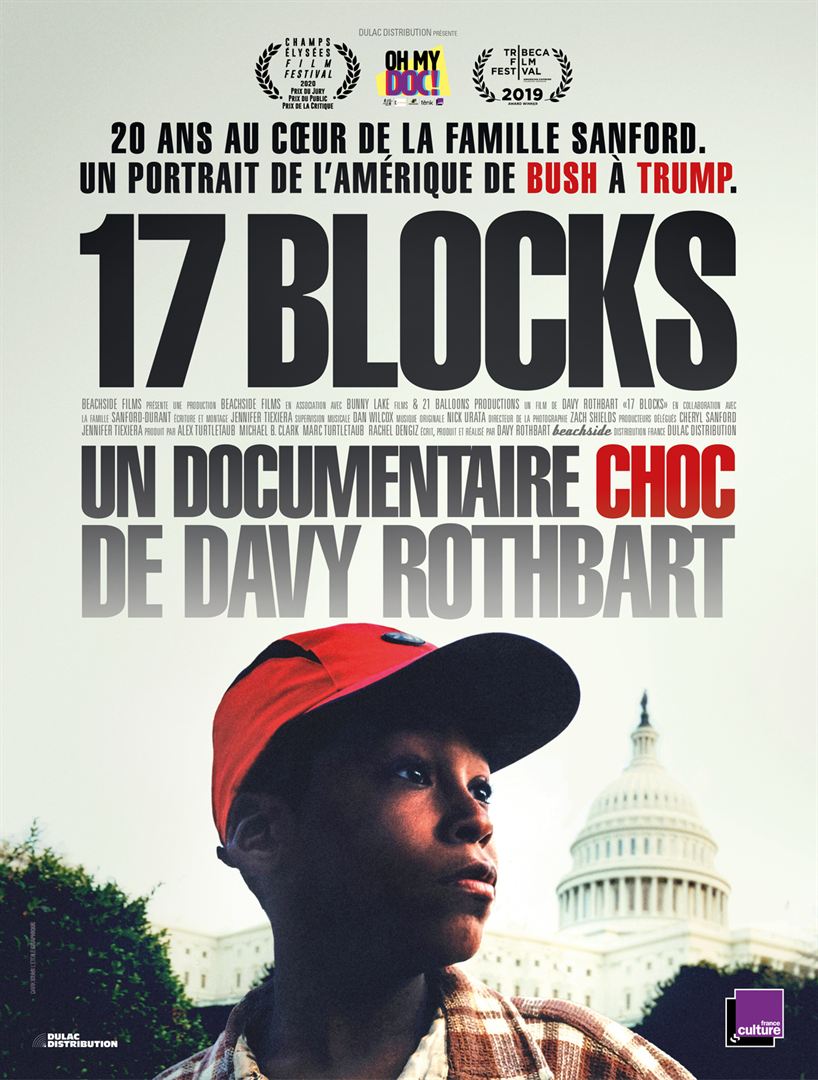

En 1999, le jeune documentariste Davy Rothbart rencontre sur un terrain de basket de Washington Smurf Sanford, quinze ans, et son petit frère, Emmanuel, neuf ans à peine. Il fait bientôt la connaissance de Cheryl, leur mère, et de Denice, leur sœur, filme la famille, prête à Emmanuel un caméscope et le laisse filmer à son tour quelques images. Pendant vingt ans, avec de longues ellipses, Davy Rothbart gardera le contact avec les Sanford. Des mille heures de rush qu’il a accumulés, il a tiré 17 Blocks.

En 1999, le jeune documentariste Davy Rothbart rencontre sur un terrain de basket de Washington Smurf Sanford, quinze ans, et son petit frère, Emmanuel, neuf ans à peine. Il fait bientôt la connaissance de Cheryl, leur mère, et de Denice, leur sœur, filme la famille, prête à Emmanuel un caméscope et le laisse filmer à son tour quelques images. Pendant vingt ans, avec de longues ellipses, Davy Rothbart gardera le contact avec les Sanford. Des mille heures de rush qu’il a accumulés, il a tiré 17 Blocks. 200 mètres, c’est l’espace qui sépare la maison de Mustafa à Tulkarm en Cisjordanie de l’appartement où vivent sa femme et ses trois enfants, de l’autre côté du mur, en Israël. Chaque jour, Mustafa le franchit pour aller travailler en Israël, supportant sans broncher la longue attente aux checkpoints et les procédures humiliantes de sécurité. Mais chaque nuit, il en est réduit à faire clignoter le lampadaire de sa terrasse pour communiquer avec sa famille.

200 mètres, c’est l’espace qui sépare la maison de Mustafa à Tulkarm en Cisjordanie de l’appartement où vivent sa femme et ses trois enfants, de l’autre côté du mur, en Israël. Chaque jour, Mustafa le franchit pour aller travailler en Israël, supportant sans broncher la longue attente aux checkpoints et les procédures humiliantes de sécurité. Mais chaque nuit, il en est réduit à faire clignoter le lampadaire de sa terrasse pour communiquer avec sa famille. Sophie (Sara Forestier) a vingt-huit ans, une amie-pour-la-vie (Laetitia Dosch) et pas mal de soucis. Elle a un solide coup de crayon mais n’a pas fait les Beaux-Arts. Faute de mieux, elle cumule un boulot de serveuse dans un restaurant et d’attachée de presse dans une petite maison d’édition dirigée par un patron tyrannique (Grégoire Colin). Sa vie amoureuse n’est guère plus flamboyante. Elle enchaîne coups de foudre et ruptures.

Sophie (Sara Forestier) a vingt-huit ans, une amie-pour-la-vie (Laetitia Dosch) et pas mal de soucis. Elle a un solide coup de crayon mais n’a pas fait les Beaux-Arts. Faute de mieux, elle cumule un boulot de serveuse dans un restaurant et d’attachée de presse dans une petite maison d’édition dirigée par un patron tyrannique (Grégoire Colin). Sa vie amoureuse n’est guère plus flamboyante. Elle enchaîne coups de foudre et ruptures. Après la mort de son mari, après la fermeture de l’usine où elle travaillait avec lui qui provoqua la désertion de leur petite ville du nord du Nevada, Fern (Frances McDormand), la soixantaine, n’a d’autre solution que de quitter sa maison et de s’installer rudimentairement dans sa camionnette. Le temps des fêtes de fin d’année, elle trouve un emploi chez Amazon avant de prendre la route. Au Dakota du Sud, elle travaille dans un parc national puis va faire la récolte des betteraves au Nebraska. Sur sa route, Ferne croise d’autres vagabonds qui, comme elle, par choix de vie ou par nécessité, refusent de se sédentariser.

Après la mort de son mari, après la fermeture de l’usine où elle travaillait avec lui qui provoqua la désertion de leur petite ville du nord du Nevada, Fern (Frances McDormand), la soixantaine, n’a d’autre solution que de quitter sa maison et de s’installer rudimentairement dans sa camionnette. Le temps des fêtes de fin d’année, elle trouve un emploi chez Amazon avant de prendre la route. Au Dakota du Sud, elle travaille dans un parc national puis va faire la récolte des betteraves au Nebraska. Sur sa route, Ferne croise d’autres vagabonds qui, comme elle, par choix de vie ou par nécessité, refusent de se sédentariser. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et dans l’Amérique, encore ségrégée, Billie Holiday (Andra Day) est au sommet de sa carrière. Son interprétation de Strange Fruit, une métaphore déchirante du lynchage, lui vaut l’hostilité du FBI qui utilise ses deux points faibles pour la discréditer : son instabilité sentimentale et sa consommation inquiétante de drogue. Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), un inspecteur sous couverture qui se fait passer pour un soldat, réussit à se faire admettre parmi son premier cercle pour récolter la preuve des trafics qui y sévissent et faire emprisonner la chanteuse. Mais, tombant sous son charme, l’inspecteur repenti va vite se rapprocher de la chanteuse et tenter vainement de la guérir de ses addictions.

La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et dans l’Amérique, encore ségrégée, Billie Holiday (Andra Day) est au sommet de sa carrière. Son interprétation de Strange Fruit, une métaphore déchirante du lynchage, lui vaut l’hostilité du FBI qui utilise ses deux points faibles pour la discréditer : son instabilité sentimentale et sa consommation inquiétante de drogue. Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes), un inspecteur sous couverture qui se fait passer pour un soldat, réussit à se faire admettre parmi son premier cercle pour récolter la preuve des trafics qui y sévissent et faire emprisonner la chanteuse. Mais, tombant sous son charme, l’inspecteur repenti va vite se rapprocher de la chanteuse et tenter vainement de la guérir de ses addictions. Dans la Tchécoslovaquie des années 80, l’Église catholique est divisée. Une partie d’entre elle a dû accepter de se placer sous la férule du régime communiste pour continuer à former ses prêtres, à les ordonner et à leur confier une paroisse avec l’autorisation d’y dire la messe ; une autre a au contraire refusé cette compromission et est entrée dans la clandestinité. C’est dans ce contexte troublé que Juraj et Michal entrent au séminaire de Bratislava. Très vite, comme leurs aînés, ils devront effectuer des choix cornéliens qui mettront en péril leur foi, leur amitié sinon leur vie.

Dans la Tchécoslovaquie des années 80, l’Église catholique est divisée. Une partie d’entre elle a dû accepter de se placer sous la férule du régime communiste pour continuer à former ses prêtres, à les ordonner et à leur confier une paroisse avec l’autorisation d’y dire la messe ; une autre a au contraire refusé cette compromission et est entrée dans la clandestinité. C’est dans ce contexte troublé que Juraj et Michal entrent au séminaire de Bratislava. Très vite, comme leurs aînés, ils devront effectuer des choix cornéliens qui mettront en péril leur foi, leur amitié sinon leur vie. Le milliardaire Gilles Fontaine (Patrick Bruel) est visé par la justice qui lui reproche les conditions opaques de l’acquisition de la luxueuse Villa Caprice dans la presqu’île de Saint-Tropez. Pour le défendre, il choisit le meilleur avocat parisien, Luc Germon (Niels Arestrup). Les deux hommes au tempérament bien trempé ne se font pas spontanément confiance mais sont condamnés à faire cause commune pour résister à la vindicte du juge d’instruction (Laurent Stocker) qui s’est juré d’avoir la tête de l’homme d’affaires.

Le milliardaire Gilles Fontaine (Patrick Bruel) est visé par la justice qui lui reproche les conditions opaques de l’acquisition de la luxueuse Villa Caprice dans la presqu’île de Saint-Tropez. Pour le défendre, il choisit le meilleur avocat parisien, Luc Germon (Niels Arestrup). Les deux hommes au tempérament bien trempé ne se font pas spontanément confiance mais sont condamnés à faire cause commune pour résister à la vindicte du juge d’instruction (Laurent Stocker) qui s’est juré d’avoir la tête de l’homme d’affaires. Bernard alias Feu-de-bois (Gérard Depardieu) est un vieil homme rongé par la solitude, la haine de soi et des autres. L’esclandre qu’il provoque à l’anniversaire de sa sœur Solange (Catherine Frot), devant son cousin Rabut (Jean-Pierre Darroussin), conduit les trois personnages à plonger dans leurs souvenirs enfouis de la guerre d’Algérie où Bernard et Rabut avaient été enrôlés.

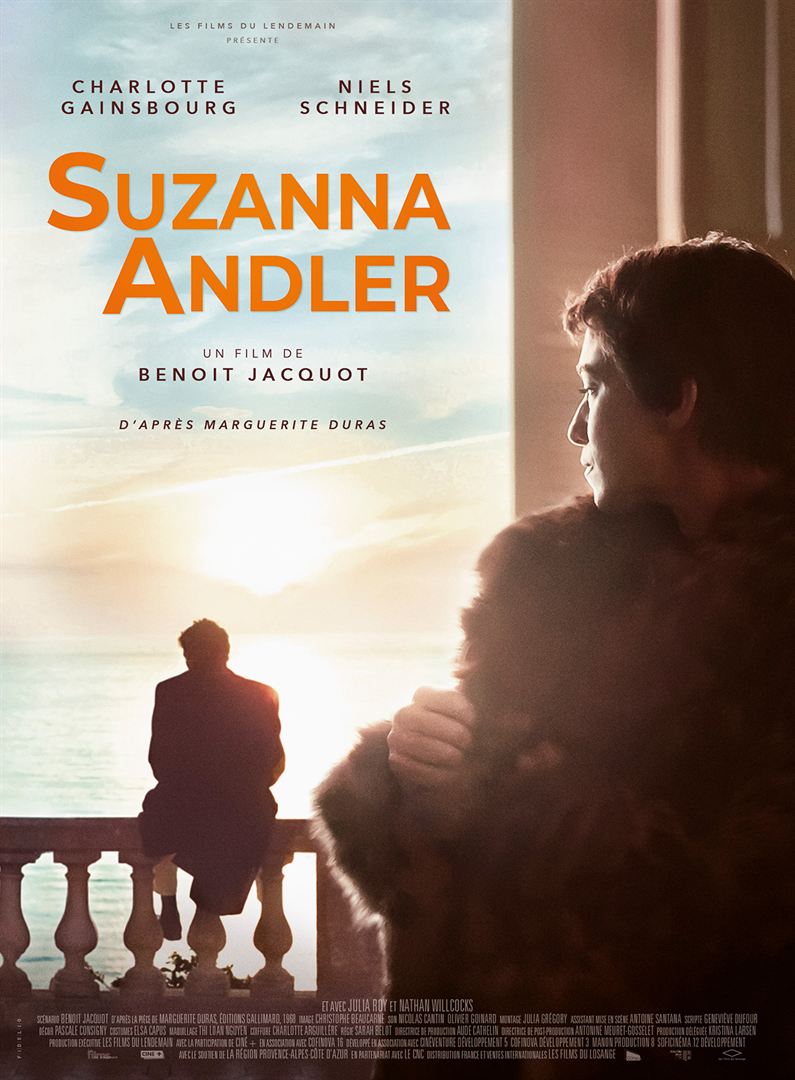

Bernard alias Feu-de-bois (Gérard Depardieu) est un vieil homme rongé par la solitude, la haine de soi et des autres. L’esclandre qu’il provoque à l’anniversaire de sa sœur Solange (Catherine Frot), devant son cousin Rabut (Jean-Pierre Darroussin), conduit les trois personnages à plonger dans leurs souvenirs enfouis de la guerre d’Algérie où Bernard et Rabut avaient été enrôlés. Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg), la quarantaine, est mariée et mère de famille. Son mari, Jean, la trompe éhontément. Suzanna a pris un amant, Michel (Niels Schneider). Venue sur la Côte d’Azur à la morte saison pour y louer une maison, elle s’interroge sur ses sentiments pour Jean et pour Michel.

Suzanna Andler (Charlotte Gainsbourg), la quarantaine, est mariée et mère de famille. Son mari, Jean, la trompe éhontément. Suzanna a pris un amant, Michel (Niels Schneider). Venue sur la Côte d’Azur à la morte saison pour y louer une maison, elle s’interroge sur ses sentiments pour Jean et pour Michel.