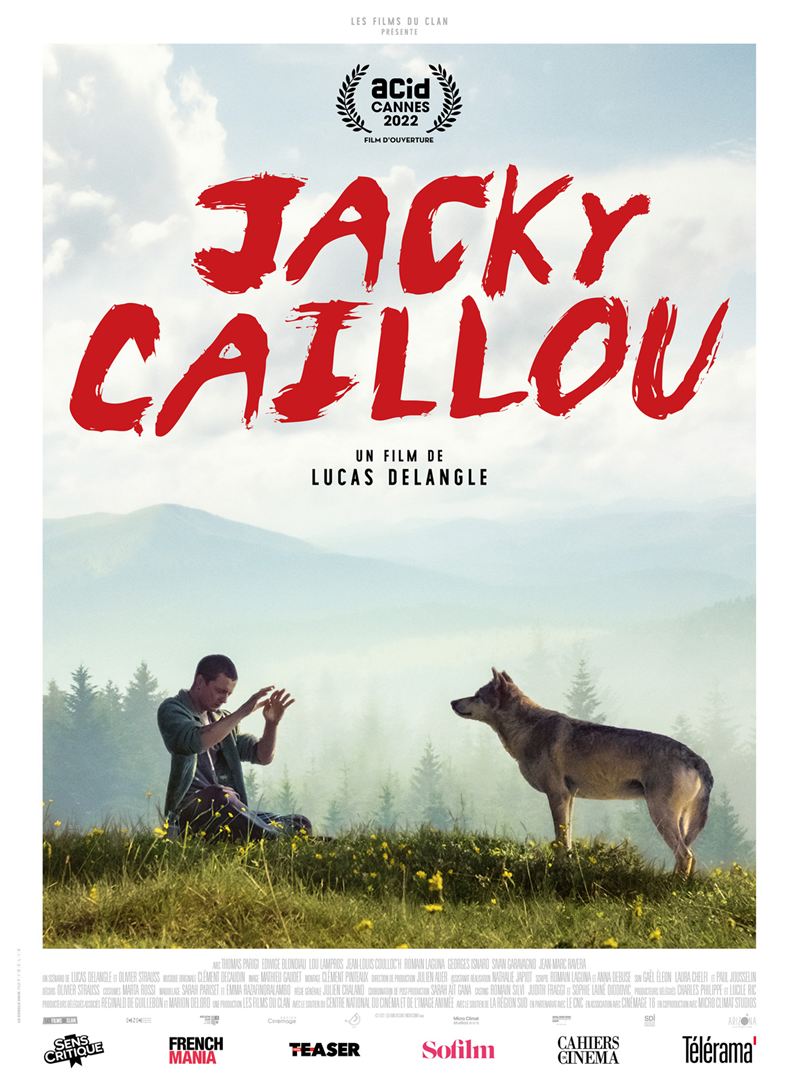

Jacky Caillou vit dans les Alpes auprès de sa grand-mère, une magnétiseuse. Il apprend d’elle les secrets de ses pouvoirs. Une citadine et son père viennent la consulter pour une maladie de peau. Un loup hante les bois avoisinants et tue les brebis.

Jacky Caillou vit dans les Alpes auprès de sa grand-mère, une magnétiseuse. Il apprend d’elle les secrets de ses pouvoirs. Une citadine et son père viennent la consulter pour une maladie de peau. Un loup hante les bois avoisinants et tue les brebis.

Jacky Caillou appartient à un courant original du cinéma français : le fantastique rural. Ce n’est pas le premier film du genre : Petit Paysan l’avait tangenté avec le succès que l’on sait (César du meilleur acteur et du meilleur premier film en 2018), puis La Nuée et Teddy avaient creusé ce sillon étonnant. Il s’agit, si l’on en suit le cahier des charges, de distiller une dose de fantastique dans un récit naturaliste qui se déroule dans un milieu retiré sinon hostile.

Il y a plusieurs degrés dans le cinéma fantastique. Le plus vulgaire joue sur nos peurs primales : peur du noir (les fantômes), peur de la mort (les zombies), peur de la sexualité (les loups-garous)…. Plus subtil celui qui ne va pas dans ce registre là et qui se borne à distiller un malaise, à faire douter du monde qui nous entoure, à lui ajouter une dimension qu’il n’a pas. C’est là que se situe Jacky Caillou.

Le problème de ce sous-genre là est son manque de crédibilité. Jacky Caillou voudrait nous faire croire qu’un rebouteux peut guérir une jeune femme lycanthrope. Il faut donc, à rebours de toute raison accepter qu’une jeune femme puisse se transformer en loup et qu’un magnétiseur puisse la guérir ce sort. C’est beaucoup. C’est trop. Le charme incandescent de Lou Lampros (remarquée dans Ma nuit) et le talent de la révélation Thomas Parigi (dont le physique d’un bloc rappelle celui de Anthony Bajon) ne suffisent pas à donner de la chair à cette histoire d’amour.

Tout se résume à l’affiche du film et aux sentiments qu’elle inspire : d’autres que moi lui trouveront peut-être une sauvage beauté, un charme mystérieux. J’avoue que je la trouve au contraire un peu ridicule.

La mort de son père laisse Madeleine Pericourt (Léa Drucker) à la tête d’une fortune. Mais son manque d’expérience l’oblige à se reposer sur son entourage : son homme de confiance (Benoît Poelvoorde), son oncle (Olivier Gourmet), le précepteur de son fils (Jérémy Lopez), sa dame de compagnie (Alice Isaaz), son chauffeur (Clovis Cornillac)…

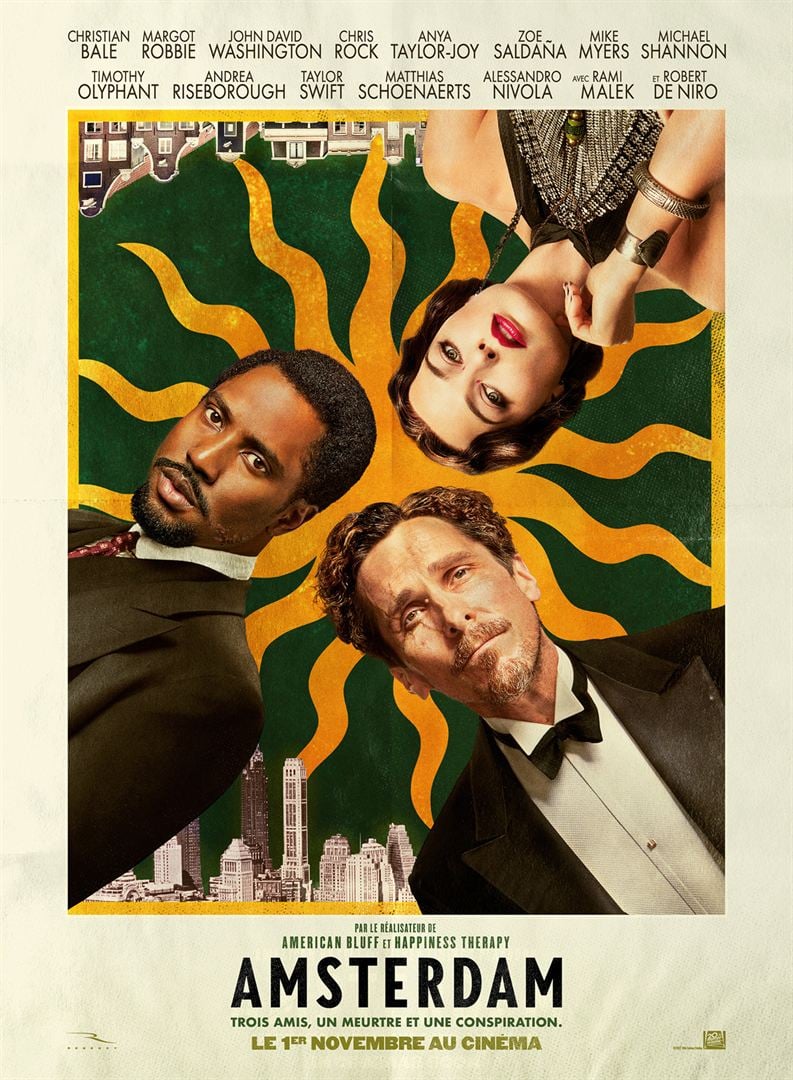

La mort de son père laisse Madeleine Pericourt (Léa Drucker) à la tête d’une fortune. Mais son manque d’expérience l’oblige à se reposer sur son entourage : son homme de confiance (Benoît Poelvoorde), son oncle (Olivier Gourmet), le précepteur de son fils (Jérémy Lopez), sa dame de compagnie (Alice Isaaz), son chauffeur (Clovis Cornillac)… Dans l’Amérique des années trente, trois vétérans de la Première Guerre mondiale, un médecin en rupture de ban (Christian Bale), un avocat noir (John David Washington) et la sœur d’un milliardaire (Margot Robbie) enquêtent sur un double meurtre.

Dans l’Amérique des années trente, trois vétérans de la Première Guerre mondiale, un médecin en rupture de ban (Christian Bale), un avocat noir (John David Washington) et la sœur d’un milliardaire (Margot Robbie) enquêtent sur un double meurtre. On se souvient tous que trois jours après l’attentat du Bataclan, Antoine Leiris avait posté sur Facebook un texte poignant. Sa compagne, la mère de son petit garçon, âgé d’un an à peine, venait de décéder. Aux auteurs de l’attentat, il écrivait : «

On se souvient tous que trois jours après l’attentat du Bataclan, Antoine Leiris avait posté sur Facebook un texte poignant. Sa compagne, la mère de son petit garçon, âgé d’un an à peine, venait de décéder. Aux auteurs de l’attentat, il écrivait : «  Sascha, la quarantaine bien entamée, a fui la vie convenue d’une petite ville du Brandebourg, son mari et son fils, pour s’installer à Berlin. Elle travaille dans une maison close. Elle y accueille une nouvelle venue, Maria, plus jeune qu’elle d’une quinzaine d’années, le corps couvert de tatouages, les aisselles velues en diable. Entre les deux femmes, l’attraction est immédiate.

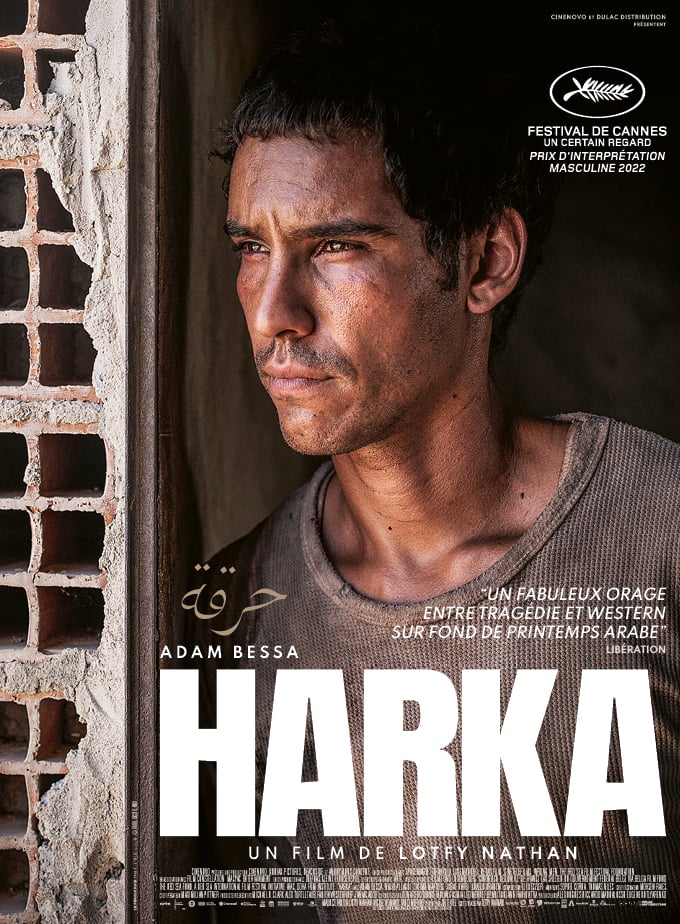

Sascha, la quarantaine bien entamée, a fui la vie convenue d’une petite ville du Brandebourg, son mari et son fils, pour s’installer à Berlin. Elle travaille dans une maison close. Elle y accueille une nouvelle venue, Maria, plus jeune qu’elle d’une quinzaine d’années, le corps couvert de tatouages, les aisselles velues en diable. Entre les deux femmes, l’attraction est immédiate. Ali est un jeune Tunisien qui ne se voit pas d’avenir, sinon celui de traverser la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. En rupture de ban, il a abandonné le foyer familial pour squatter une maison en construction. Il gagne sa vie chichement en vendant de l’essence de contrebande. La mort de son père et la défection de son frère aîné l’obligent à revenir vivre avec ses deux sœurs cadettes et à renoncer à ses projets d’émigration. Pour leur éviter la saisie de leur maison et réunir la somme nécessaire au remboursement des dettes de son père, Ali doit franchir les limites de la légalité.

Ali est un jeune Tunisien qui ne se voit pas d’avenir, sinon celui de traverser la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. En rupture de ban, il a abandonné le foyer familial pour squatter une maison en construction. Il gagne sa vie chichement en vendant de l’essence de contrebande. La mort de son père et la défection de son frère aîné l’obligent à revenir vivre avec ses deux sœurs cadettes et à renoncer à ses projets d’émigration. Pour leur éviter la saisie de leur maison et réunir la somme nécessaire au remboursement des dettes de son père, Ali doit franchir les limites de la légalité. Pamfir est un colosse qui a quitté son village en Ukraine, dans les Carpates, à la frontière de la Roumanie, pour aller s’employer en Pologne. La région vit de la contrebande ; mais, après un événement dramatique qui l’a brouillé avec son père, Pamfir a fait le serment de tourner le dos à cette vie-là.

Pamfir est un colosse qui a quitté son village en Ukraine, dans les Carpates, à la frontière de la Roumanie, pour aller s’employer en Pologne. La région vit de la contrebande ; mais, après un événement dramatique qui l’a brouillé avec son père, Pamfir a fait le serment de tourner le dos à cette vie-là. Léo et Rémi sont amis depuis l’enfance. Ils partagent tout : les mêmes jeux, les mêmes rires, les mêmes repas, une fois chez l’un, une fois chez l’autre, jusqu’aux nuits qu’ils passent ensemble dans le même lit… Mais avec l’entrée au collège et l’adolescence, le regard qui pèse sur eux corrompt leur relation.

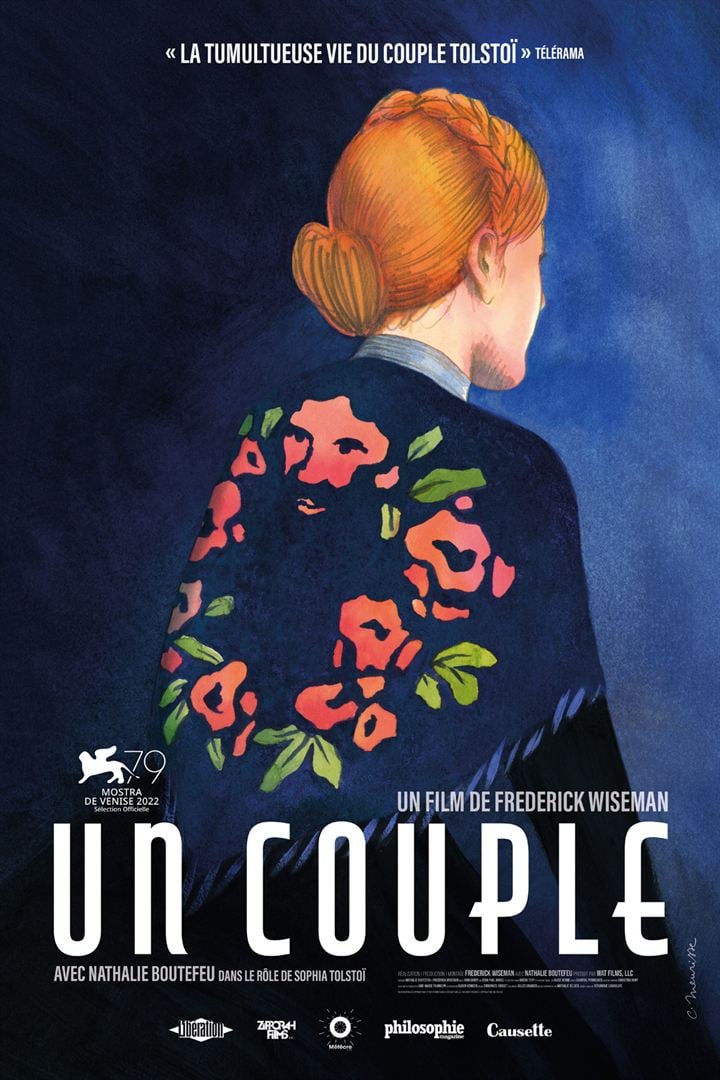

Léo et Rémi sont amis depuis l’enfance. Ils partagent tout : les mêmes jeux, les mêmes rires, les mêmes repas, une fois chez l’un, une fois chez l’autre, jusqu’aux nuits qu’ils passent ensemble dans le même lit… Mais avec l’entrée au collège et l’adolescence, le regard qui pèse sur eux corrompt leur relation. Le documentariste Frederick Wiseman nous surprend encore à quatre-vingt-dix ans passés. On avait l’habitude de le retrouver à échéances régulières avec des documentaires hors normes où, dans un style bien à lui, sans voix off, ni carton explicatif, il disséquait l’organisation d’une institution : la mairie de Boston (

Le documentariste Frederick Wiseman nous surprend encore à quatre-vingt-dix ans passés. On avait l’habitude de le retrouver à échéances régulières avec des documentaires hors normes où, dans un style bien à lui, sans voix off, ni carton explicatif, il disséquait l’organisation d’une institution : la mairie de Boston ( « La Côte d’Azur est une région très triste. Les très riches s’y ennuient ; les riches font semblant d’être très riches ; et tous les autres crèvent de jalousie »

« La Côte d’Azur est une région très triste. Les très riches s’y ennuient ; les riches font semblant d’être très riches ; et tous les autres crèvent de jalousie »