La cinquantaine déjà bien entamée, Vera Gemma est la fille de Giuliano Gemma, acteur iconique de séries B italiennes, de péplums et de westerns spaghettis dans les 60ies et 70ies. Vera a souffert toute sa vie de l’ombre envahissante de ce père adulé. Elle a tenté en vain de marcher sur ses pas, multipliant les ridectomies et les mammoplasties au risque de se défigurer, courant sans succès les castings où son manque de talent et son visage de drag queen l’ont condamnée à d’humiliantes rebuffades. Menant grand train, elle a peu à peu dilapidé l’héritage paternel, ne gardant de son luxe passé qu’un appartement dans le centre de Rome et un vieux chauffeur, Walter, qui lui est indissolublement fidèle. Elle n’a jamais eu de compagnon stable, sinon des gigolos qui tentaient d’abuser de sa richesse, ni d’enfant.

La cinquantaine déjà bien entamée, Vera Gemma est la fille de Giuliano Gemma, acteur iconique de séries B italiennes, de péplums et de westerns spaghettis dans les 60ies et 70ies. Vera a souffert toute sa vie de l’ombre envahissante de ce père adulé. Elle a tenté en vain de marcher sur ses pas, multipliant les ridectomies et les mammoplasties au risque de se défigurer, courant sans succès les castings où son manque de talent et son visage de drag queen l’ont condamnée à d’humiliantes rebuffades. Menant grand train, elle a peu à peu dilapidé l’héritage paternel, ne gardant de son luxe passé qu’un appartement dans le centre de Rome et un vieux chauffeur, Walter, qui lui est indissolublement fidèle. Elle n’a jamais eu de compagnon stable, sinon des gigolos qui tentaient d’abuser de sa richesse, ni d’enfant.

Lorsque son chemin croise Daniel, démonteur automobile dans une casse, et Manuel son fils de huit ans, l’espoir ressurgit de créer un embryon de famille.

Il a fallu un sacré courage à Vera Gemma pour accepter le défi culotté que lui a lancé un couple de documentaristes austro-italiens : tourner un film de fiction la mettant en scène, sous son vrai nom et dans son propre rôle, sans la magnifier, sans la caricaturer non plus, mais sans rien cacher de ses défauts a priori rédhibitoires : une « fille de » remplie de complexes, au visage monstrueux, qui n’aura jamais réussi à s’affranchir de l’ombre envahissante de sa star de père.

Vera s’inscrit sur la ligne très floue qui sépare le documentaire de la fiction. Ce n’est pas tout à fait un documentaire qui raconterait, par le commencement, la vie de Vera, en convoquant des images d’archives et en enchaînant les témoignages de ses proches. Mais ce n’est pas un authentique film de fiction tant son héroïne ressemble – ou du moins semble ressembler – à son actrice.

Le scénario, tel que je l’ai pitché, pouvait laisser craindre le pire : la rédemption de Vera, comme mère et comme épouse, avec le jeune Manuel et le ténébreux Daniel. Je risque de trop en révéler en disant du scénario qu’il nous réservera une surprise bienvenue, aussi amère soit-elle.

Antonia, dite Toni, élève seule cinq adolescents aussi bruyants qu’attachants. Alors que les deux aînés passent leur bac et sont sur le point de quitter le nid, Toni s’interroge sur son avenir.

Antonia, dite Toni, élève seule cinq adolescents aussi bruyants qu’attachants. Alors que les deux aînés passent leur bac et sont sur le point de quitter le nid, Toni s’interroge sur son avenir. Keiko est sourde et quasiment muette. Mais elle a su dépasser son handicap pour vivre sa passion et devenir boxeuse professionnelle. Elle s’entraîne dans un petit club fatigué de la banlieue de Tokyo au bord de la faillite.

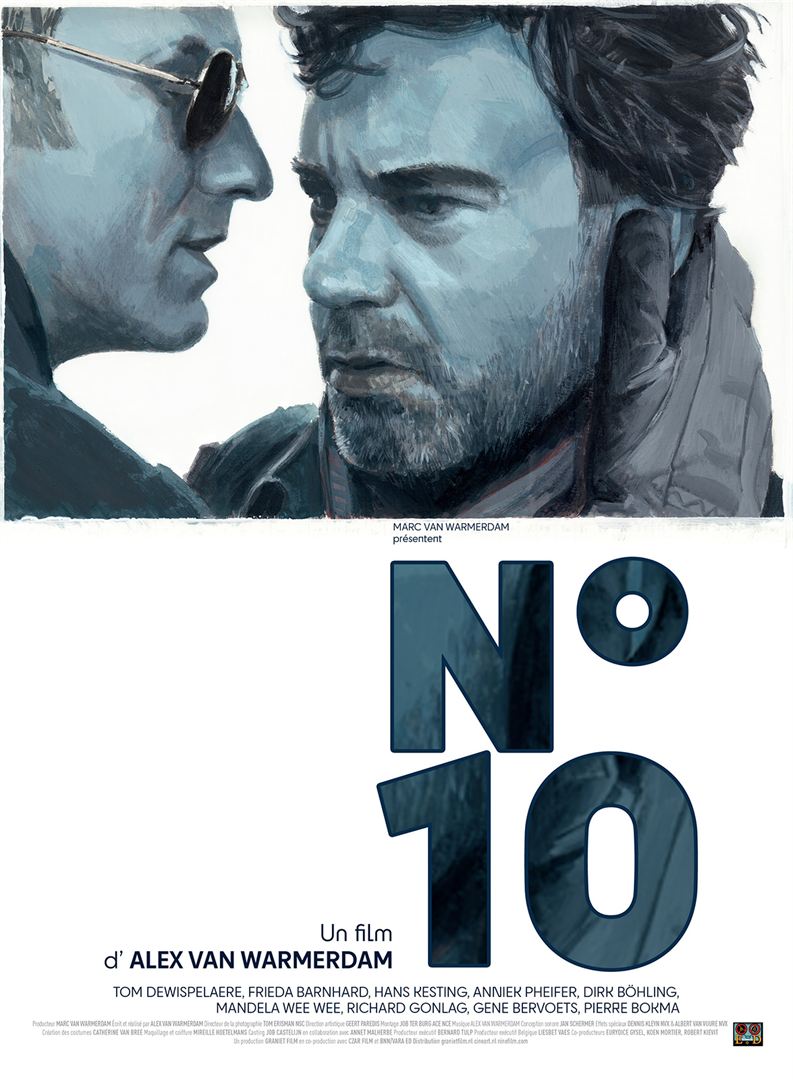

Keiko est sourde et quasiment muette. Mais elle a su dépasser son handicap pour vivre sa passion et devenir boxeuse professionnelle. Elle s’entraîne dans un petit club fatigué de la banlieue de Tokyo au bord de la faillite. Günter (Tom Dewispelaere), la quarantaine, vit seul dans un loft moderne sur les quais. Acteur de théâtre, il tient le rôle principal de la prochaine pièce et se rend chaque jour aux répétitions dirigées par Karl, le metteur en scène. Günter est secrètement l’amant d’Isabel, la femme de Karl, qui a fait croire à son mari qu’elle s’occupait de l’appartement de sa fille pour venir dormir chez lui. Mais Karl, alerté par Marius (Pierre Bokma), un autre acteur de la troupe – qui peine à mémoriser son rôle à cause des nuits hachées que lui fait endurer sa femme mourante – découvre la duperie.

Günter (Tom Dewispelaere), la quarantaine, vit seul dans un loft moderne sur les quais. Acteur de théâtre, il tient le rôle principal de la prochaine pièce et se rend chaque jour aux répétitions dirigées par Karl, le metteur en scène. Günter est secrètement l’amant d’Isabel, la femme de Karl, qui a fait croire à son mari qu’elle s’occupait de l’appartement de sa fille pour venir dormir chez lui. Mais Karl, alerté par Marius (Pierre Bokma), un autre acteur de la troupe – qui peine à mémoriser son rôle à cause des nuits hachées que lui fait endurer sa femme mourante – découvre la duperie. Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame.

Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame. Banel et Adama s’aiment depuis toujours d’un amour absolu. Mais Banel était vouée à épouser le frère aîné d’Adama, Yéro, l’héritier d’une prestigieuse lignée, destiné à devenir le chef du village. C’est seulement après le décès accidentel de Yéro que Banel a pu, en vertu de la loi du lévirat, épouser Adama. Mais le décès de son frère, s’il permet à Adama d’épouser Banel, lui impose aussi de prendre les rênes du village et contrecarre les projets du couple.

Banel et Adama s’aiment depuis toujours d’un amour absolu. Mais Banel était vouée à épouser le frère aîné d’Adama, Yéro, l’héritier d’une prestigieuse lignée, destiné à devenir le chef du village. C’est seulement après le décès accidentel de Yéro que Banel a pu, en vertu de la loi du lévirat, épouser Adama. Mais le décès de son frère, s’il permet à Adama d’épouser Banel, lui impose aussi de prendre les rênes du village et contrecarre les projets du couple. Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été.

Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été. Durant l’été 2021, dix-neuf millions d’hectares – soit environ la superficie d’une trentaine de départements métropolitains français – sont partis en fumée dans le nord-est de la Sibérie. Le documentariste Alexander Abaturov est parti en Iakoutie, à Shologon, un village perdu dans la taïga pour filmer l’attente anxieuse de la population devant l’incendie qui vient et les tentatives maladroites des autorités locales, privées par Moscou de tout soutien, de le stopper.

Durant l’été 2021, dix-neuf millions d’hectares – soit environ la superficie d’une trentaine de départements métropolitains français – sont partis en fumée dans le nord-est de la Sibérie. Le documentariste Alexander Abaturov est parti en Iakoutie, à Shologon, un village perdu dans la taïga pour filmer l’attente anxieuse de la population devant l’incendie qui vient et les tentatives maladroites des autorités locales, privées par Moscou de tout soutien, de le stopper. John et Mary s’étaient croisés encore adolescents, lors d’une fête de village. John avait à cette occasion confié à Mary un secret : il était persuadé de l’imminence d’un événement qui viendrait bientôt bouleverser sa vie, telle une bête tapie dans la jungle, prête à bondir. Dix ans plus tard, en 1979, désormais adultes, John et Mary se croisent à nouveau dans une boîte parisienne en pleine mode disco. Pendant plus de vingt ans, leurs chemins ne cesseront de s’y croiser encore. Tandis que le monde change autour d’eux (les années Sida déciment les clients avant la Chute du Mur et le 11-septembre), tandis que les tendances musicales évoluent (la techno succède à la new wave qui avait succédé au disco), John et Mary ne changent pas, prisonniers d’une éternelle jeunesse et de l’immobilité de leurs sentiments.

John et Mary s’étaient croisés encore adolescents, lors d’une fête de village. John avait à cette occasion confié à Mary un secret : il était persuadé de l’imminence d’un événement qui viendrait bientôt bouleverser sa vie, telle une bête tapie dans la jungle, prête à bondir. Dix ans plus tard, en 1979, désormais adultes, John et Mary se croisent à nouveau dans une boîte parisienne en pleine mode disco. Pendant plus de vingt ans, leurs chemins ne cesseront de s’y croiser encore. Tandis que le monde change autour d’eux (les années Sida déciment les clients avant la Chute du Mur et le 11-septembre), tandis que les tendances musicales évoluent (la techno succède à la new wave qui avait succédé au disco), John et Mary ne changent pas, prisonniers d’une éternelle jeunesse et de l’immobilité de leurs sentiments. Le lieutenant Hermes Papauran est considéré comme l’un des plus fins limiers de la police philippine. Mais il est devenu au fil du temps le complice des pratiques arbitraires du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne anti-drogue, multiplie les arrestations et les exécutions arbitraires. Ne supportant plus cette schizophrénie, frappé par un psoriasis généralisé qui le défigure, il décide de quitter la police et de se retirer chez sa sœur au bord de la mer.

Le lieutenant Hermes Papauran est considéré comme l’un des plus fins limiers de la police philippine. Mais il est devenu au fil du temps le complice des pratiques arbitraires du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne anti-drogue, multiplie les arrestations et les exécutions arbitraires. Ne supportant plus cette schizophrénie, frappé par un psoriasis généralisé qui le défigure, il décide de quitter la police et de se retirer chez sa sœur au bord de la mer.