Peggy Guggenheim (1898-1979) fut une grande mécène. Elle fit connaître certains des plus grands artistes du vingtième siècle, tels Pollock ou Rothko. Elle s’est installée à Venise et y a fondé une musée.

Peggy Guggenheim (1898-1979) fut une grande mécène. Elle fit connaître certains des plus grands artistes du vingtième siècle, tels Pollock ou Rothko. Elle s’est installée à Venise et y a fondé une musée.

Quelle personnalité ébouriffante ! Elle est née dans l’une des familles les plus riches d’Amérique. Mais à sa mort – il périt sur le Titanic après avoir cédé son gilet de sauvetage – la situation financière de son père s’est dégradée. Peggy Guggenheim n’est donc pas immensément riche comme la légende le colporte ; mais elle est suffisamment fortunée pour choisir de mener sa vie comme elle l’entend.

Elle arrive à Paris en 1921. La capitale française est à l’époque en pleine ébullition artistique. C’est dans les milieux littéraires qu’elle évolue d’abord, croisant Gertrude Stein, Ezra Pound, James Joyce. Grâce à Cocteau, elle découvre l’art moderne et le surréalisme. Elle ouvre à Londres en 1938 une galerie d’art qui remporte immédiatement un vif succès.

Elle est à Paris pendant la drôle de guerre. Elle y multiplie les acquisitions à des prix dérisoires. Elle parvient à envoyer sa collection aux États-Unis où elle retourne en 1941 avec Max Ernst, qu’elle épousera sans l’aimer. En 1942, elle ouvre à New York une galerie où elle expose la nouvelle génération d’artistes américains. Puis c’est l’installation à Venise et l’ouverture de son musée en 1952.

Lisa Immordino Vreeland a eu accès à des sources inédites : les enregistrements des discussions entre Peggy Guggenheim et sa biographe. On y entend la voix chevrotante de l’excentrique mécène au crépuscule de sa vie. On y découvre une femme paradoxale : riche mais radine, plutôt laide (elle était affublée d’un nez disgracieux qu’une opération ratée de chirurgie esthétique avait rendu plus laid encore) mais croqueuse d’hommes, sans éducation artistique mais ayant pris soin de s’attacher les conseils des critiques les plus aiguisés.

Platement chronologique, émaillé d’interviews sans originalité, Peggy Guggenheim – La Collectionneuse a le défaut d’être trop sage pour décrire une personnalité qui ne l’était pas.

Quelque part en Yougoslavie au milieu des années 90. La guerre fait rage. Kosta (Emir Kusturica himself), un peu poète, un peu musicien, traverse chaque jour la ligne de front sur son âne, au péril des balles perdues et des serpents, pour aller livrer le lait. Milena attend pour l’épouser le retour de son frère qui doit se marier avec une réfugiée, mi-Serbe mi-Italienne. Mais l’horreur de la guerre rattrapera les amoureux.

Quelque part en Yougoslavie au milieu des années 90. La guerre fait rage. Kosta (Emir Kusturica himself), un peu poète, un peu musicien, traverse chaque jour la ligne de front sur son âne, au péril des balles perdues et des serpents, pour aller livrer le lait. Milena attend pour l’épouser le retour de son frère qui doit se marier avec une réfugiée, mi-Serbe mi-Italienne. Mais l’horreur de la guerre rattrapera les amoureux. Pendant la guerre de Sécession, un soldat gravement blessé de l’Union est recueilli, le temps de sa convalescence, dans un pensionnat de jeunes filles de la bonne société sudiste. Mais sa présence déstabilisante va en rompre le fragile équilibre.

Pendant la guerre de Sécession, un soldat gravement blessé de l’Union est recueilli, le temps de sa convalescence, dans un pensionnat de jeunes filles de la bonne société sudiste. Mais sa présence déstabilisante va en rompre le fragile équilibre. Un journaliste d’investigation décide d’intégrer un groupe de jeunes salafistes. Les choses se corsent quand ils décident de fomenter un attentat.

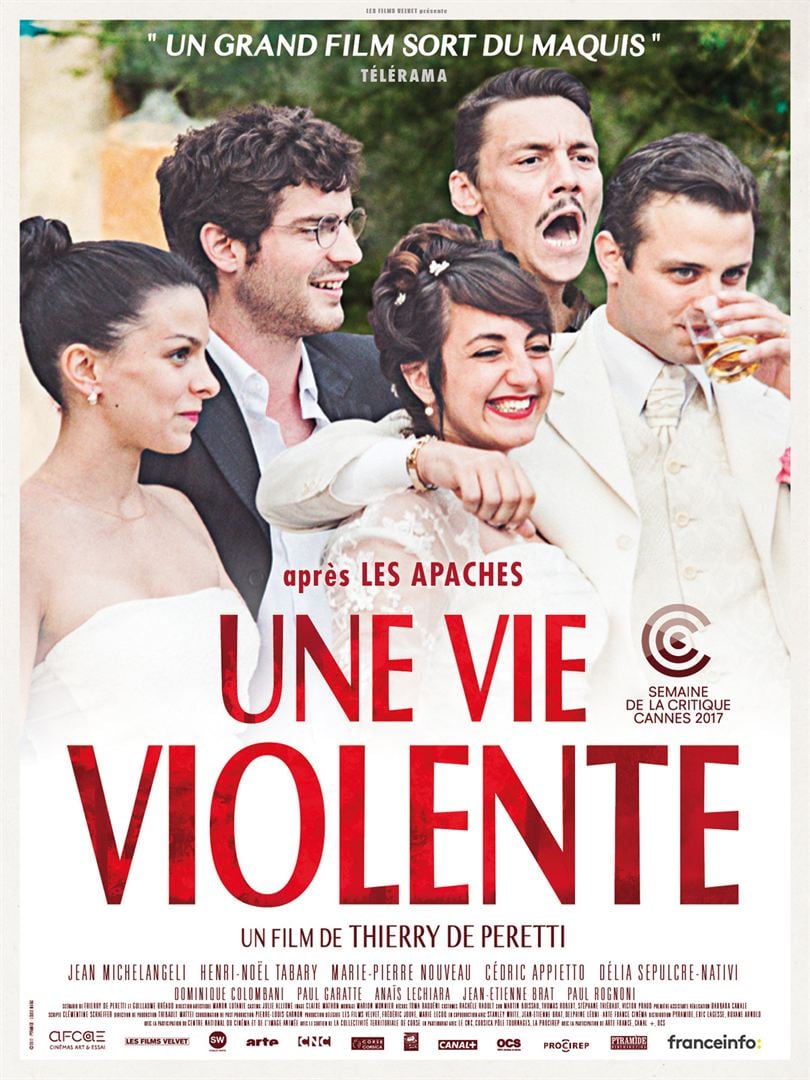

Un journaliste d’investigation décide d’intégrer un groupe de jeunes salafistes. Les choses se corsent quand ils décident de fomenter un attentat. Stéphane est un jeune militant de la cause nationaliste corse qui a dû quitter l’île sous les menaces de mort d’une faction rivale. Il y revient au risque de sa vie à l’occasion de l’enterrement d’un compagnon de lutte.

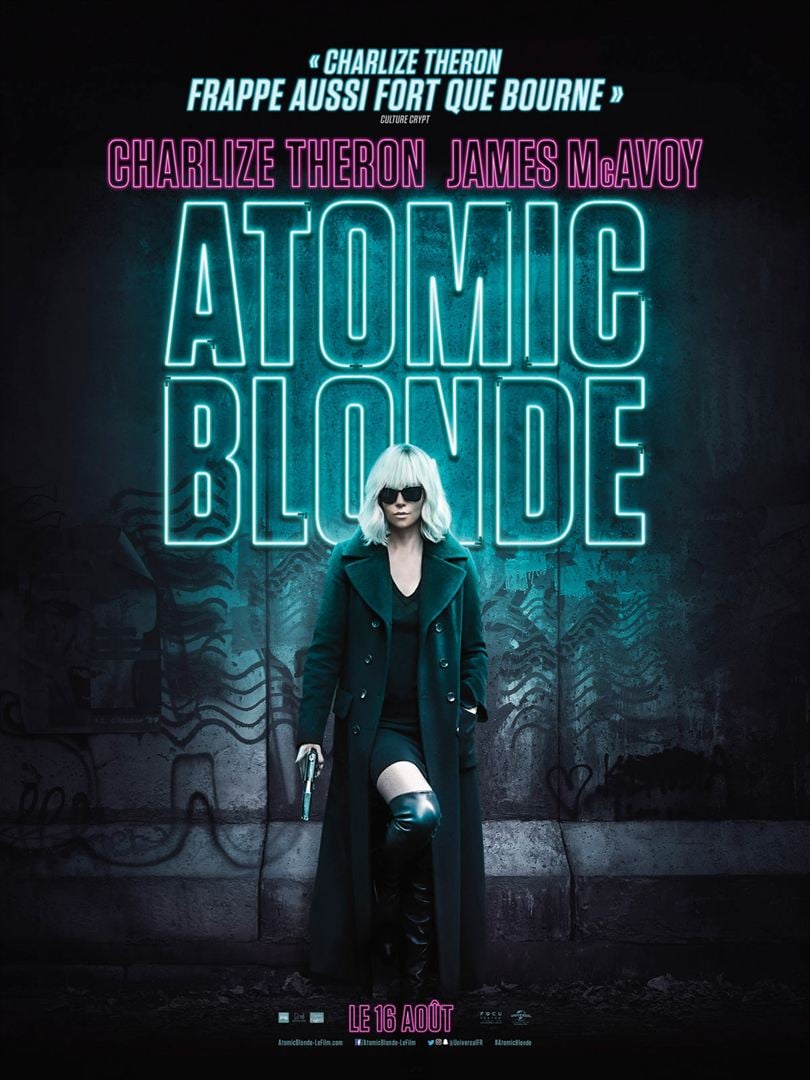

Stéphane est un jeune militant de la cause nationaliste corse qui a dû quitter l’île sous les menaces de mort d’une faction rivale. Il y revient au risque de sa vie à l’occasion de l’enterrement d’un compagnon de lutte. Atomic Blonde a construit sa publicité autour d’arguments dont on peut s’étonner qu’ils n’aient pas suscité le légitime déchaînement des organisations féministes : les cuissardes sexy de Charlize Theron, sa perruque blonde platine et son gros pistolet. Le plan marketing était simple sinon simpliste : un Jason Bourne au féminin, un Lucy au pays des Espions

Atomic Blonde a construit sa publicité autour d’arguments dont on peut s’étonner qu’ils n’aient pas suscité le légitime déchaînement des organisations féministes : les cuissardes sexy de Charlize Theron, sa perruque blonde platine et son gros pistolet. Le plan marketing était simple sinon simpliste : un Jason Bourne au féminin, un Lucy au pays des Espions Akihiro est un réalisateur japonais venu tourner à Hiroshima pour la télévision française un documentaire à l’occasion du soixantième-anniversaire de l’explosion de la bombe atomique. Après l’interview particulièrement éprouvante d’une survivante, il se promène dans la ville et y rencontre une jeune fille au charme surannée. Elle l’entraîne dans une longue errance jusqu’au bord de la mer où leurs pas croisent ceux d’un vieil homme et de son petit fils.

Akihiro est un réalisateur japonais venu tourner à Hiroshima pour la télévision française un documentaire à l’occasion du soixantième-anniversaire de l’explosion de la bombe atomique. Après l’interview particulièrement éprouvante d’une survivante, il se promène dans la ville et y rencontre une jeune fille au charme surannée. Elle l’entraîne dans une longue errance jusqu’au bord de la mer où leurs pas croisent ceux d’un vieil homme et de son petit fils. À la mort de sa mère, le jeune Zino part à la recherche de son père pour régler la succession. Il découvre bientôt que celui-ci a changé de sexe et se dénomme désormais Lola.

À la mort de sa mère, le jeune Zino part à la recherche de son père pour régler la succession. Il découvre bientôt que celui-ci a changé de sexe et se dénomme désormais Lola. Enfant terrible de la peinture viennoise, Egon Schiele est mort dans la misère à vingt-huit ans seulement. Ses nus provocateurs avaient scandalisé la bonne société viennoise. Il a laissé une œuvre immense et une trace profonde.

Enfant terrible de la peinture viennoise, Egon Schiele est mort dans la misère à vingt-huit ans seulement. Ses nus provocateurs avaient scandalisé la bonne société viennoise. Il a laissé une œuvre immense et une trace profonde.