Amanda et Jake ont quitté l’Illinois en voiture pour la Californie. Ils arrivent à Los Angeles et espèrent y commencer une vie ensemble. Mais hélas, les déconvenues s’accumulent sur leur chemin. Ils se fâchent avec la tante d’Amanda qui les héberge et juge Jake de haut. L’entretien d’Amanda pour un emploi dans une maison de disques tourne au fiasco. Leur voiture mal garée est emmenée à la fourrière et ne leur sera restituée qu’en échange d’une amende qui assèche leurs maigres économies.

Amanda et Jake ont quitté l’Illinois en voiture pour la Californie. Ils arrivent à Los Angeles et espèrent y commencer une vie ensemble. Mais hélas, les déconvenues s’accumulent sur leur chemin. Ils se fâchent avec la tante d’Amanda qui les héberge et juge Jake de haut. L’entretien d’Amanda pour un emploi dans une maison de disques tourne au fiasco. Leur voiture mal garée est emmenée à la fourrière et ne leur sera restituée qu’en échange d’une amende qui assèche leurs maigres économies.

Amanda et Jake ont vingt ans et aimeraient pouvoir dire, n’en déplaise à Paul Nizan, que c’est le plus bel âge de la vie. Hélas, Paul Nizan n’a pas tort si l’on en croit les déboires qu’ils rencontrent. Dès les premières images on s’attache à ce couple fusionnel, uni l’un à l’autre comme le sont des adolescents pas tout à fait sortis de l’enfance. On sent par avance que le monde adulte ne leur sera pas tendre et on endure avec eux les avanies de leur première journée dans la mal-nommée Cité des anges. Les co-réalisateurs et co-scénaristes Hanna Ladoul et Marco La Via, deux Français exilés en Californie dont on imagine aisément la part d’autobiographie que recèle leur premier film, nous racontent des galères qui n’ont rien de comique ni d’imaginaire.

Le charme de Nous les coyotes doit beaucoup au talent de ses deux jeunes acteurs. On avait déjà croisé McCaul Lombardi et sa coolitude branchée dans deux films américains indé Sollers Point et American Honey. On se souvient de la moue boudeuse de Morgan Saylor, la fille du héros de la série Homeland. L’un et l’autre ont grandi et on espère les revoir bientôt dans des productions plus ambitieuses.

Avec son petit budget, son sujet rebattu, la linéarité de sa narration, Nous les coyotes vacille sur le gouffre de l’insignifiance. Mais il n’y tombe pas. Et c’est ce qui fait tout son prix. Nous les coyotes réussit, grâce à sa durée ramassée, à ne jamais être ennuyeux. Mieux, il n’est jamais moraliste. Il ne verse ni dans le cynisme ni dans l’angélisme. S’il se conclue par un deus ex machina qui nous met le sourire aux lèvres et nous donne foi dans l’humanité, il ne verse pas dans le feel good movie niaiseux et tire-larmes.

Nous les coyotes est un film minuscule, quasiment pas distribué, qui risque fort de passer sous les radars en cette période de fêtes bien chargée. Au bout de deux semaines d’exploitation, seul le MK2 Beaubourg le distribue encore dans Paris intra muros. C’est pourtant une pépite rare, d’une fraîcheur revigorante, dont le moindre mérite n’est pas de donner tort à Paul Nizan : vingt ans est décidément le plus bel âge de la vie pour ceux qui sont prêts à le croquer à pleines dents.

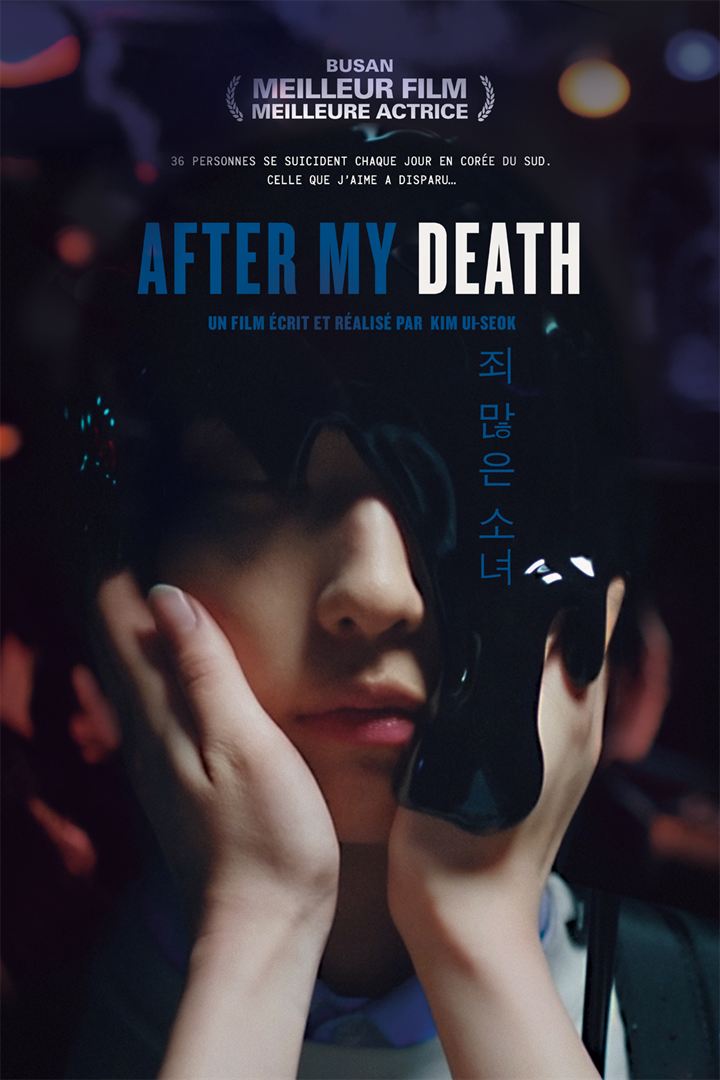

Kyung-min, une jeune lycéenne, disparaît mystérieusement. La police suspecte un suicide. Young-hee, une camarade, est la dernière à l’avoir vue vivante. La police, la mère de la disparue, ses amies d’école l’accablent de reproches.

Kyung-min, une jeune lycéenne, disparaît mystérieusement. La police suspecte un suicide. Young-hee, une camarade, est la dernière à l’avoir vue vivante. La police, la mère de la disparue, ses amies d’école l’accablent de reproches. Après avoir une nouvelle fois réussi à déjouer la vigilance de ses gardiens, Eugène-François Vidocq (Vincent Cassel) s’est échappé du bagne de Toulon. Il est l’évadé le plus célèbre de la France de Napoléon. Mais la clandestinité lui est devenue insupportable. Arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, il propose au chef de la sûreté (Patrick Chesnais) un marché : il accepte de mettre sa connaissance du crime au service de la police en échange de sa lettre de grâce.

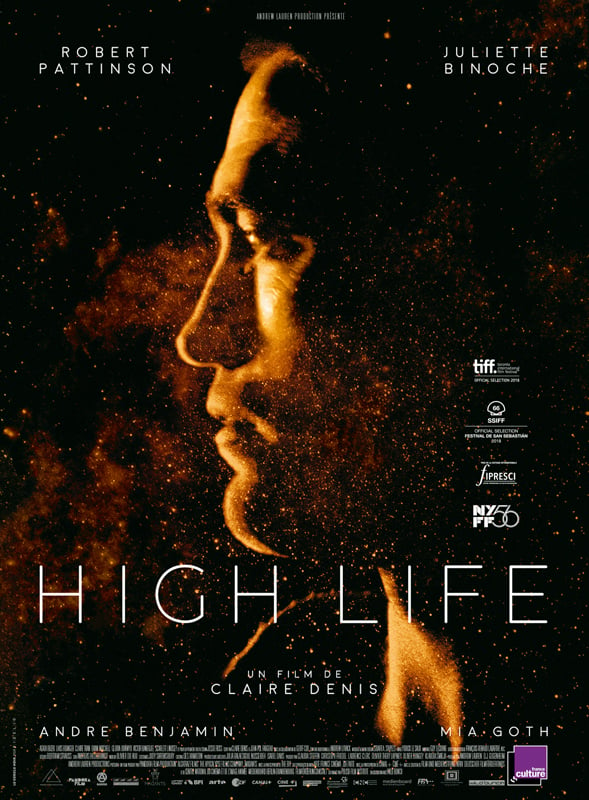

Après avoir une nouvelle fois réussi à déjouer la vigilance de ses gardiens, Eugène-François Vidocq (Vincent Cassel) s’est échappé du bagne de Toulon. Il est l’évadé le plus célèbre de la France de Napoléon. Mais la clandestinité lui est devenue insupportable. Arrêté pour un crime qu’il n’a pas commis, il propose au chef de la sûreté (Patrick Chesnais) un marché : il accepte de mettre sa connaissance du crime au service de la police en échange de sa lettre de grâce. L’action de High Life se déroule dans une navette spatiale projetée aux marges de notre univers. On comprend que son équipage a été constitué de repris de justice dont la condamnation à mort a été commuée pour participer à cette mission probablement sans retour. Ils sont accompagnés d’une doctoresse (Juliette Binoche) qui travaille sur la reproduction humaine.

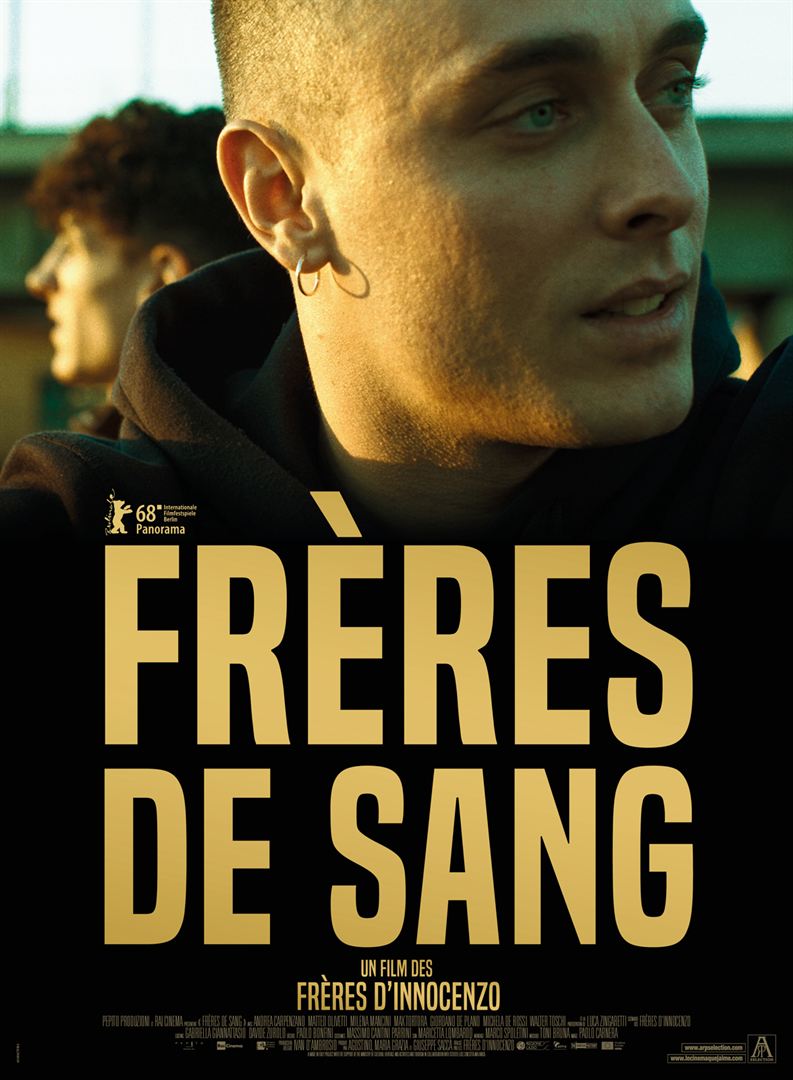

L’action de High Life se déroule dans une navette spatiale projetée aux marges de notre univers. On comprend que son équipage a été constitué de repris de justice dont la condamnation à mort a été commuée pour participer à cette mission probablement sans retour. Ils sont accompagnés d’une doctoresse (Juliette Binoche) qui travaille sur la reproduction humaine. Manolo et Mirko ne savent pas que faire de leurs vingt ans. Vaguement inscrits dans un lycée hôtelier, ils tuent le temps en discutant et en roulant dans la banlieue de Rome. Mais une nuit, alors qu’ils ont bu plus que de raison, ils fauchent un piéton et le laissent pour mort.

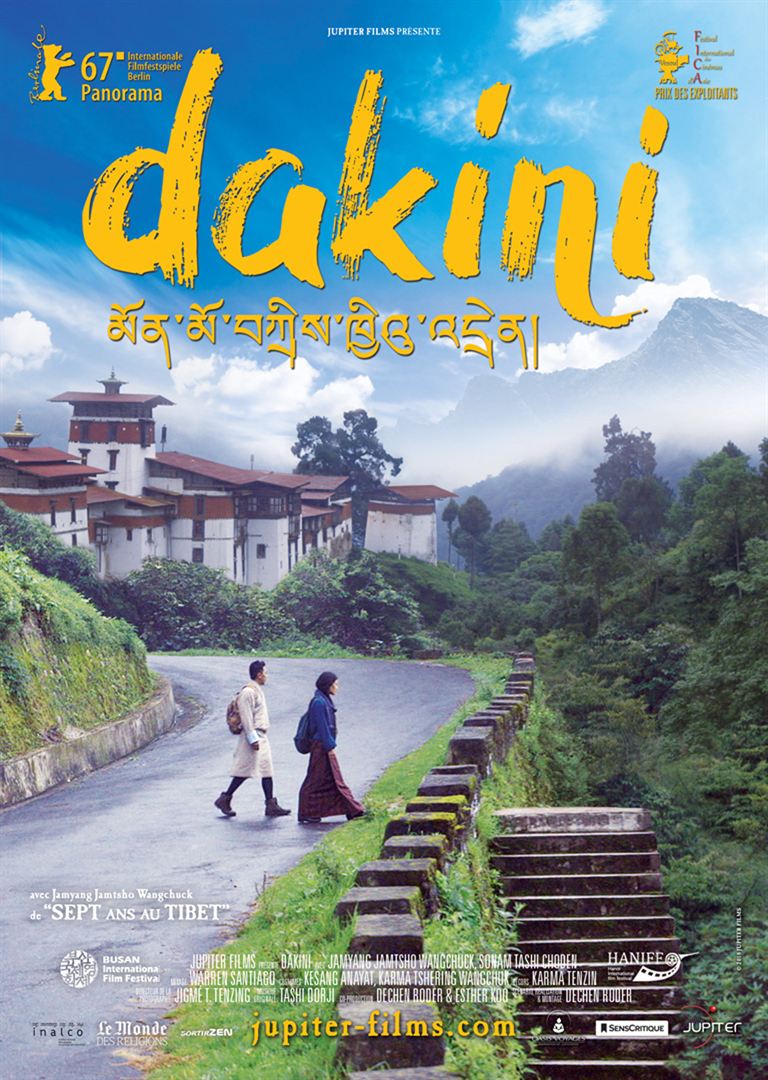

Manolo et Mirko ne savent pas que faire de leurs vingt ans. Vaguement inscrits dans un lycée hôtelier, ils tuent le temps en discutant et en roulant dans la banlieue de Rome. Mais une nuit, alors qu’ils ont bu plus que de raison, ils fauchent un piéton et le laissent pour mort. Dans les montagnes du Bhoutan, une nonne boudhiste vient de disparaître. Le détective Kinley est chargé de l’enquête. Les villageois accusent Choden, une femme aussi belle que mystérieuse. Sa fuite dans la forêt semble signer sa culpabilité. Kinley part à ses trousses. Mais Choden est une « dakini », mi-femme mi déesse, qui a la capacité de dialoguer avec l’au-delà.

Dans les montagnes du Bhoutan, une nonne boudhiste vient de disparaître. Le détective Kinley est chargé de l’enquête. Les villageois accusent Choden, une femme aussi belle que mystérieuse. Sa fuite dans la forêt semble signer sa culpabilité. Kinley part à ses trousses. Mais Choden est une « dakini », mi-femme mi déesse, qui a la capacité de dialoguer avec l’au-delà. Élisa est à l’âge de tous les commencements. Elle est sur le point de quitter la maison familiale, une ferme perdue dans les montagnes du Vercors, pour poursuivre ses études à Montpellier en colocation avec sa meilleure amie. Mais Élisa a une sœur aînée, Manon, lourdement handicapée. Et quand leur mère abandonne le foyer, Élisa se sent obligée de seconder son père dans l’attention de chaque instant que Manon exige.

Élisa est à l’âge de tous les commencements. Elle est sur le point de quitter la maison familiale, une ferme perdue dans les montagnes du Vercors, pour poursuivre ses études à Montpellier en colocation avec sa meilleure amie. Mais Élisa a une sœur aînée, Manon, lourdement handicapée. Et quand leur mère abandonne le foyer, Élisa se sent obligée de seconder son père dans l’attention de chaque instant que Manon exige. À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard.

À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard. À Téhéran, de nos jours, un mystérieux serial killer assassine les cinéastes les plus réputés, tranche leurs têtes et trace sur leur front au cutter les lettres du mot « cochon » (« khook »).

À Téhéran, de nos jours, un mystérieux serial killer assassine les cinéastes les plus réputés, tranche leurs têtes et trace sur leur front au cutter les lettres du mot « cochon » (« khook »). Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, un fanatique d’extrême droite, commet un double attentat. Il fait d’abord exploser une bombe dans le centre d’Oslo, puis se rend sur l’île d’Utøya où se tient l’université d’été des jeunes socialistes. Lourdement armé, il assassine de sang froid les jeunes qu’il traque dans l’île minuscule. La tuerie dure soixante douze minutes jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre.

Le 22 juillet 2011, Anders Breivik, un fanatique d’extrême droite, commet un double attentat. Il fait d’abord exploser une bombe dans le centre d’Oslo, puis se rend sur l’île d’Utøya où se tient l’université d’été des jeunes socialistes. Lourdement armé, il assassine de sang froid les jeunes qu’il traque dans l’île minuscule. La tuerie dure soixante douze minutes jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre.