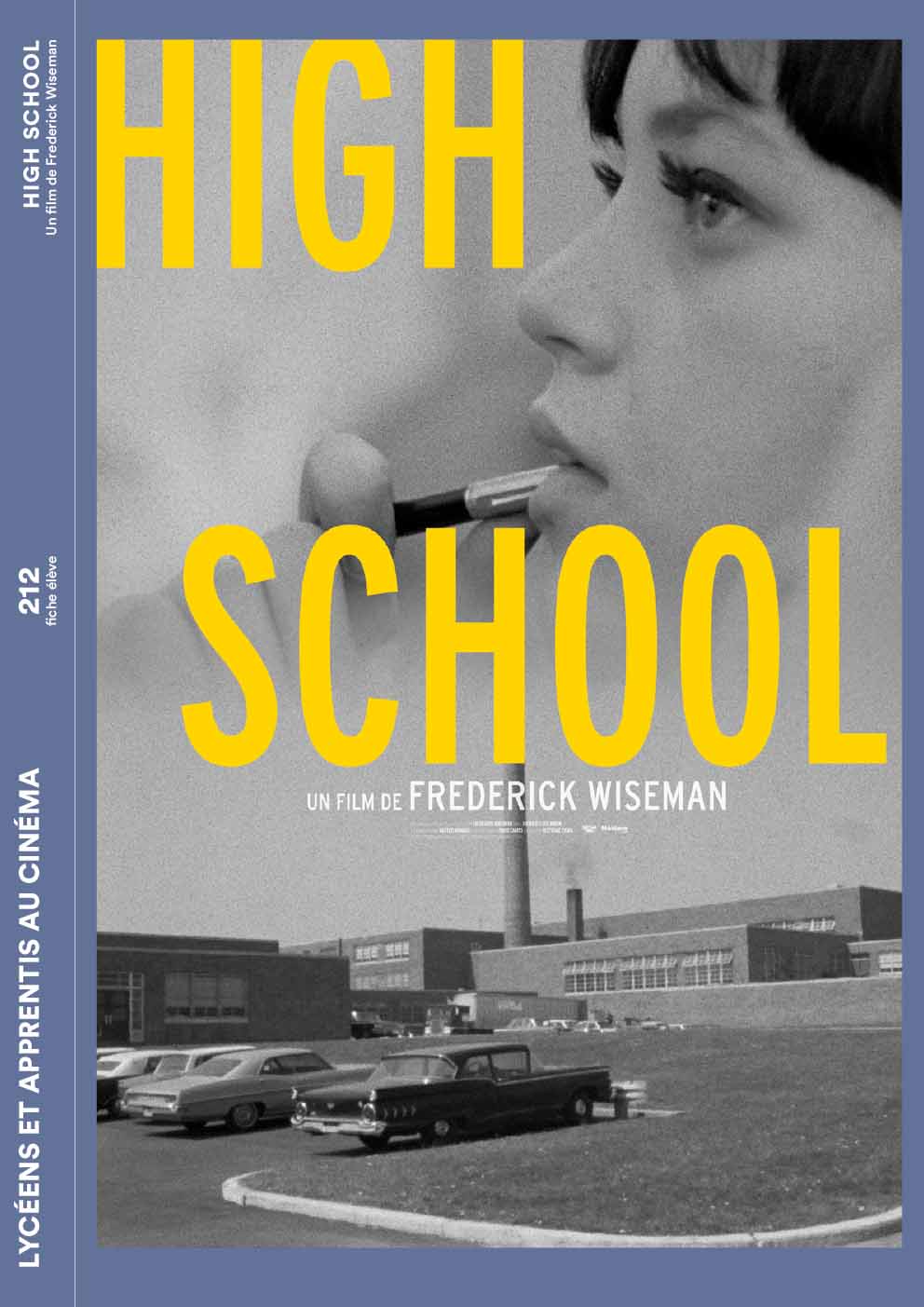

En 1968, un an après Titicut Follies, dont la sortie est retardée par d’interminables disputes judiciaires, Frederick Wiseman tourne son deuxième documentaire dans un lycée de la banlieue middle class de Philadelphie.

En 1968, un an après Titicut Follies, dont la sortie est retardée par d’interminables disputes judiciaires, Frederick Wiseman tourne son deuxième documentaire dans un lycée de la banlieue middle class de Philadelphie.

Sa méthode est déjà en place et ne variera plus : pas d’interviews, pas de voix off, pas de musique, un tournage rapide (High School a été tourné en moins d’un mois) en immersion complète, une équipe technique réduite au minimum (Wiseman assure lui-même la prise de son et guide son cadreur en lui murmurant à l’oreille ses consignes) et un long travail de montage à partir de la montagne de rushes accumulés.

Tout en se défendant de toute ambition sociologique, Wiseman entreprend de dresser le portrait de l’Amérique de son temps en racontant chacune de ses institutions : l’hôpital (Titicut Follies, Hospital), l’école (High School), la police (Law and Order), la justice (Juvenile Court), l’aide sociale (Welfare)…. Son tout premier film était clairement militant : avec Titicut Folies, Wiseman entendait dénoncer les maltraitances commises dans les hôpitaux psychiatriques. À partir de son deuxième, Wiseman est moins partisan même si son regard n’en demeure pas moins aiguisé.

Wiseman nous laisse le choix. C’est peut-être l’une des plus grandes vertus de ses documentaires. Il ne développe pas une thèse, ne défend pas un point de vue. Il nous montre ce qu’il y a à voir, avec la plus grande honnêteté intellectuelle possible. Si Wiseman avait voulu signer un documentaire à charge et faire du lycée qu’il filme le bastion d’un patriarcat toujours dominant, il aurait monté son film autrement. Il ne l’aurait pas conclu par le long discours de sa directrice, véritable ode à la méritocratie et à l’égalité des chances.

Il choisit de poser sa caméra dans un lycée mixte. On est à la fin des années 60 ; mais on est bien loin des campus hippies de Californie. Une morale stricte prévaut encore, imposée par un corps enseignant qui porte la cravate pour les hommes, le tailleur strict pour les femmes. Certains enseignants sont plus jeunes. Ce sont les plus libéraux : l’un cite « L’Autre Amérique » de Michael Harrington dans son cours de sociologie, l’une fait écouter à ses élèves en cours de littérature une chanson de Simon & Garfunkel.

Dans ce lycée si emblématique de l’Amérique middle class, les archétypes ont la vie dure. Les filles suivent des cours de cuisine et de couture – même si on y voit aussi quelques garçons. Les mini-jupes, les robes trop moulantes leur sont interdites. Une professeure leur donne des conseils de maintien et décoche aux filles les plus disgracieuses des remarques peu amènes qui lui vaudraient aujourd’hui une exclusion de l’Education nationale et la vindicte des réseaux sociaux.

Un gynécologue vient répondre aux questions des élèves, dont l’hilarité cache mal le trouble. Sans doute une telle intervention n’aurait-elle pas été concevable quelques années plus tôt. Qu’un cours d’éducation sexuelle soit dispensé à ces adolescents montre que l’enseignement qu’ils reçoivent n’est pas si rétrograde. Les propos qu’il tient n’en sont pas moins malaisants, qu’on ne tiendrait plus aujourd’hui.