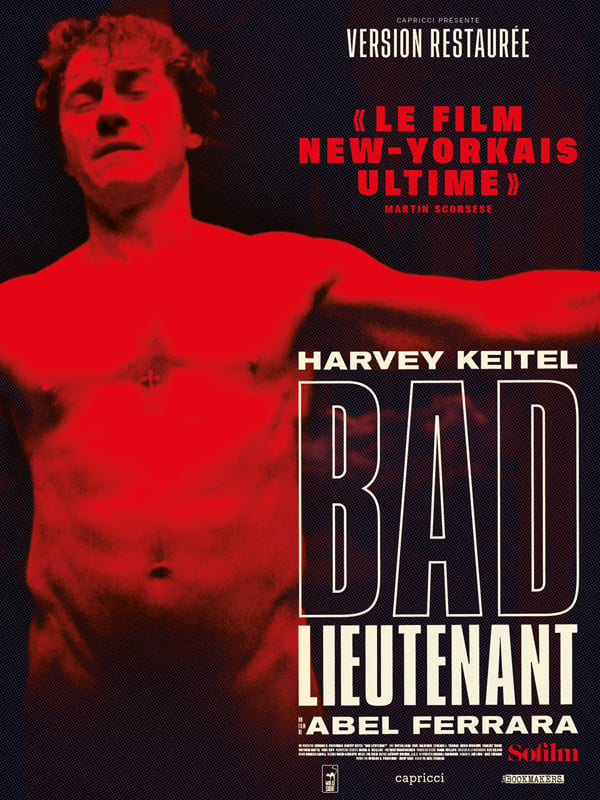

Bad Lieutenant ressort sur les écrans en version restaurée. Le film a plus d’un quart de siècle et n’a pas si bien vieilli. Il a ce grain épais, ces images tremblées, ce son parasité des films des années quatre-vingts avant l’invention du Dolby Digital et de la SteadyCam.

Bad Lieutenant ressort sur les écrans en version restaurée. Le film a plus d’un quart de siècle et n’a pas si bien vieilli. Il a ce grain épais, ces images tremblées, ce son parasité des films des années quatre-vingts avant l’invention du Dolby Digital et de la SteadyCam.

L’action de Bad Lieutenant se déroule à New York, une immense mégalopole encore engluée dans la crise financière des années soixante-dix, sale et mal famée, comme Scorsese l’avait peinte quinze ans plus tôt dans Taxi Driver.

Abel Ferrara, qui n’en est pas à un excès près, charge la barque avec son personnage principal. Son lieutenant de police est le pire des ripoux. Après avoir déposé ses enfants à l’école, il use de ses prérogatives pour violer la loi éhontément. Il relâche deux braqueurs d’une épicerie après avoir détourné leur magot. Il traque des dealers pour détourner leur came. Il fait chanter deux jeunes filles dont les feux de signalisation ne fonctionnent pas pour se masturber devant elles. Cocaïnomane au dernier degré, il est un parieur compulsif qui s’entête à miser l’argent qu’il n’a pas sur l’équipe de baseball de Los Angeles, les Dodgers, qui ne cessent de perdre leurs matchs.

Bad Lieutenant est un film culte. Une légende noire circule à son sujet. Les acteurs auraient filmé sans doublures ni coupes, consommant eux-mêmes les drogues qu’ils injectent ou sniffent. Les addictions de Abel Ferrara et de Harvey Keitel étaient notoires. celles de Zoe Lund, la co-scénariste, aussi – qui en mourut quelques années plus tard.

Bad Lieutenant a pour héros une figure inventée quelques années plus tôt : celle du flic véreux contaminé par un cynisme qui gangrène la société tout entière (Inspecteur Harry, French Connection, Serpico…). Mais il lui offre une rédemption toute dostoïevskienne sur fond de morale judéo-chrétienne. C’est le viol sadique d’une religieuse, filmée non sans complaisance sur fond de musique religieuse, dans une esthétique qui rappelle le giallo italien, qui déclenchera cette prise de conscience.

Mais il est déjà trop tard. Bad Lieutenant se conclut sur un long plan fixe d’une voiture à l’arrêt dans une artère passante. J’avais vu le film à sa sortie en 1993 et cette scène là était restée gravée à jamais dans ma mémoire.

En 1943, à Rome, Cesira (Sophia Loren) élève seule sa fille Rosetta en tenant le troquet de son mari défunt. Les bombardements alliés la conduisent à fuir la capitale avec sa fille et à retourner dans sa région d’origine, la Ciociarie. Mais elle ne reconnaît plus son village, envahi par des hordes de réfugiés qui fuient tout à la fois les exactions des Allemands en déroute et l’avancée des troupes alliées encalminées au Mont-Cassin.

En 1943, à Rome, Cesira (Sophia Loren) élève seule sa fille Rosetta en tenant le troquet de son mari défunt. Les bombardements alliés la conduisent à fuir la capitale avec sa fille et à retourner dans sa région d’origine, la Ciociarie. Mais elle ne reconnaît plus son village, envahi par des hordes de réfugiés qui fuient tout à la fois les exactions des Allemands en déroute et l’avancée des troupes alliées encalminées au Mont-Cassin. Mokichi et Taeko Satake ont fait un mariage de raison. Taeko n’en est pas satisfaite. La vulgarité de son mari, ses manières frustres lui sont de plus en plus insupportables. Elle s’en ouvre sans vergogne à ses amies et s’échappe avec elles au prix de quelques mensonges.

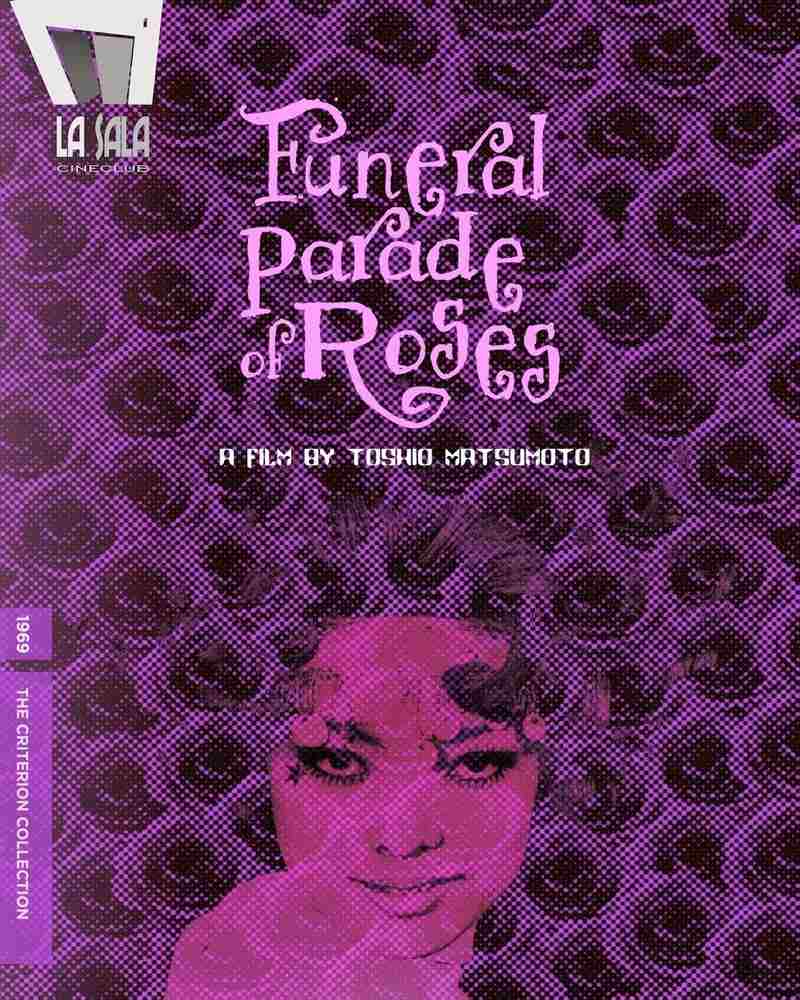

Mokichi et Taeko Satake ont fait un mariage de raison. Taeko n’en est pas satisfaite. La vulgarité de son mari, ses manières frustres lui sont de plus en plus insupportables. Elle s’en ouvre sans vergogne à ses amies et s’échappe avec elles au prix de quelques mensonges. L’action se déroule à Tokyo, dans la communauté homosexuelle autour du bar gay Genet dont Leda, une travestie sur le retour, assure la gérance. Gonda en est le propriétaire. En cachette de Leda, il a une liaison avec un jeune travesti Eddie.

L’action se déroule à Tokyo, dans la communauté homosexuelle autour du bar gay Genet dont Leda, une travestie sur le retour, assure la gérance. Gonda en est le propriétaire. En cachette de Leda, il a une liaison avec un jeune travesti Eddie. Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) et Nicola (Stefano Satta Flores) ont combattu ensemble dans les rangs de la Résistance.

Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) et Nicola (Stefano Satta Flores) ont combattu ensemble dans les rangs de la Résistance. Sur le bateau qui l’amène au Maroc, Amy Jolly (Marlene Dietrich), artiste de cabaret, fait la connaissance de La Bessière (Adolphe Menjou), un riche esthète qui s’entiche d’elle. Mais la chanteuse, qui semble fuir un lourd passé, repousse ses avances et lui préfère Tom Brown (Gary Cooper), un beau légionnaire.

Sur le bateau qui l’amène au Maroc, Amy Jolly (Marlene Dietrich), artiste de cabaret, fait la connaissance de La Bessière (Adolphe Menjou), un riche esthète qui s’entiche d’elle. Mais la chanteuse, qui semble fuir un lourd passé, repousse ses avances et lui préfère Tom Brown (Gary Cooper), un beau légionnaire. Une mystérieuse soucoupe volante se pose dans le centre de Washington. Deux créatures en sortent devant une foule nombreuse et un cordon de police. Klaatu, un extra-terrestre, déclare venir en paix ; mais, lorsqu’il tire de sa veste un cadeau pour ses hôtes, un soldat nerveux tire et le blesse. Gort, un géant qui l’accompagne, réplique en désarmant d’un rayon laser hyperpuissant les militaires présents.

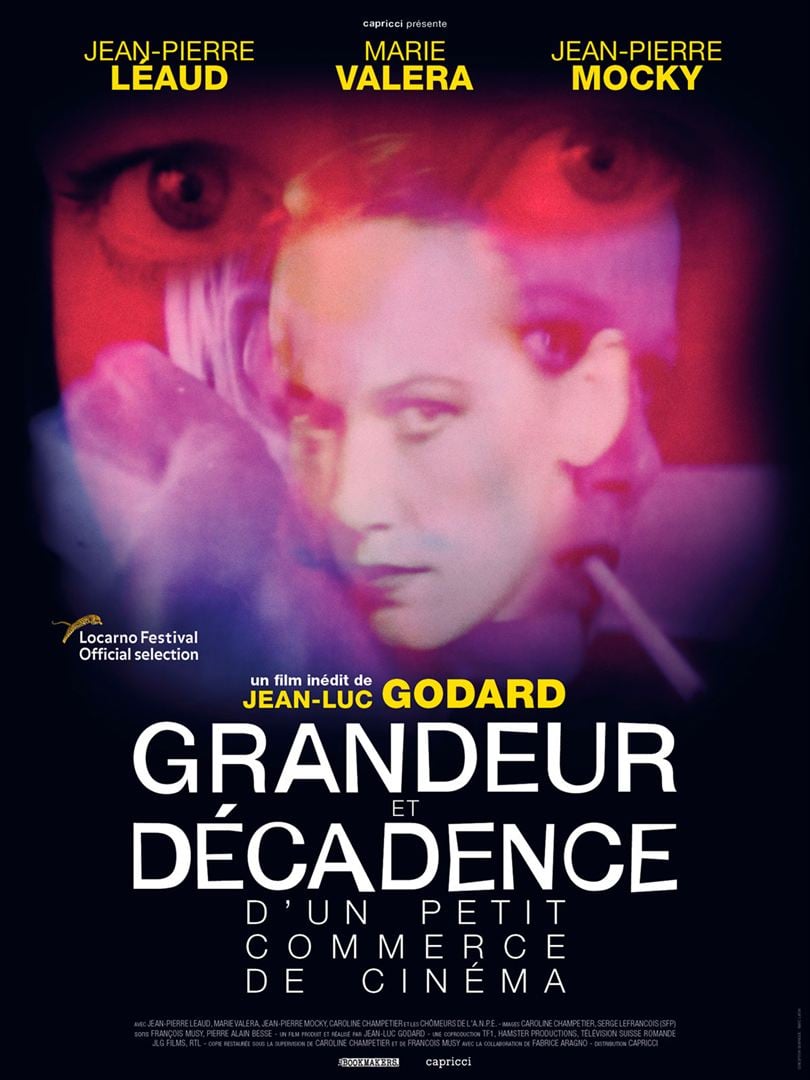

Une mystérieuse soucoupe volante se pose dans le centre de Washington. Deux créatures en sortent devant une foule nombreuse et un cordon de police. Klaatu, un extra-terrestre, déclare venir en paix ; mais, lorsqu’il tire de sa veste un cadeau pour ses hôtes, un soldat nerveux tire et le blesse. Gort, un géant qui l’accompagne, réplique en désarmant d’un rayon laser hyperpuissant les militaires présents. Tandis que le producteur Jean Almeyreda (Jean-Pierre Mocky) s’échine à renflouer sa société, le réalisateur Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) fait passer des auditions. Entre eux, Eurydice (Marie Valéra), la femme de Almeyreda et l’actrice de Bazin.

Tandis que le producteur Jean Almeyreda (Jean-Pierre Mocky) s’échine à renflouer sa société, le réalisateur Gaspard Bazin (Jean-Pierre Léaud) fait passer des auditions. Entre eux, Eurydice (Marie Valéra), la femme de Almeyreda et l’actrice de Bazin. Amédée Lange et Valentine se réfugient dans un hôtel à la frontière belge. Monsieur Lange est recherché pour meurtre. Valentine se propose de raconter aux clients de l’hôtel son histoire pour les laisser apprécier sa culpabilité.

Amédée Lange et Valentine se réfugient dans un hôtel à la frontière belge. Monsieur Lange est recherché pour meurtre. Valentine se propose de raconter aux clients de l’hôtel son histoire pour les laisser apprécier sa culpabilité. Le réalisateur Seijun Suzuki vient de mourir. Une rétrospective lui est consacrée. Ce cinéaste japonais méconnu, auteur d’une quarantaine de films jamais sortis en France, a influencé Jim Jarmusch – dont le Ghostdog serait inspiré de La Marque du tueur – et Quentin Tarantino.

Le réalisateur Seijun Suzuki vient de mourir. Une rétrospective lui est consacrée. Ce cinéaste japonais méconnu, auteur d’une quarantaine de films jamais sortis en France, a influencé Jim Jarmusch – dont le Ghostdog serait inspiré de La Marque du tueur – et Quentin Tarantino.