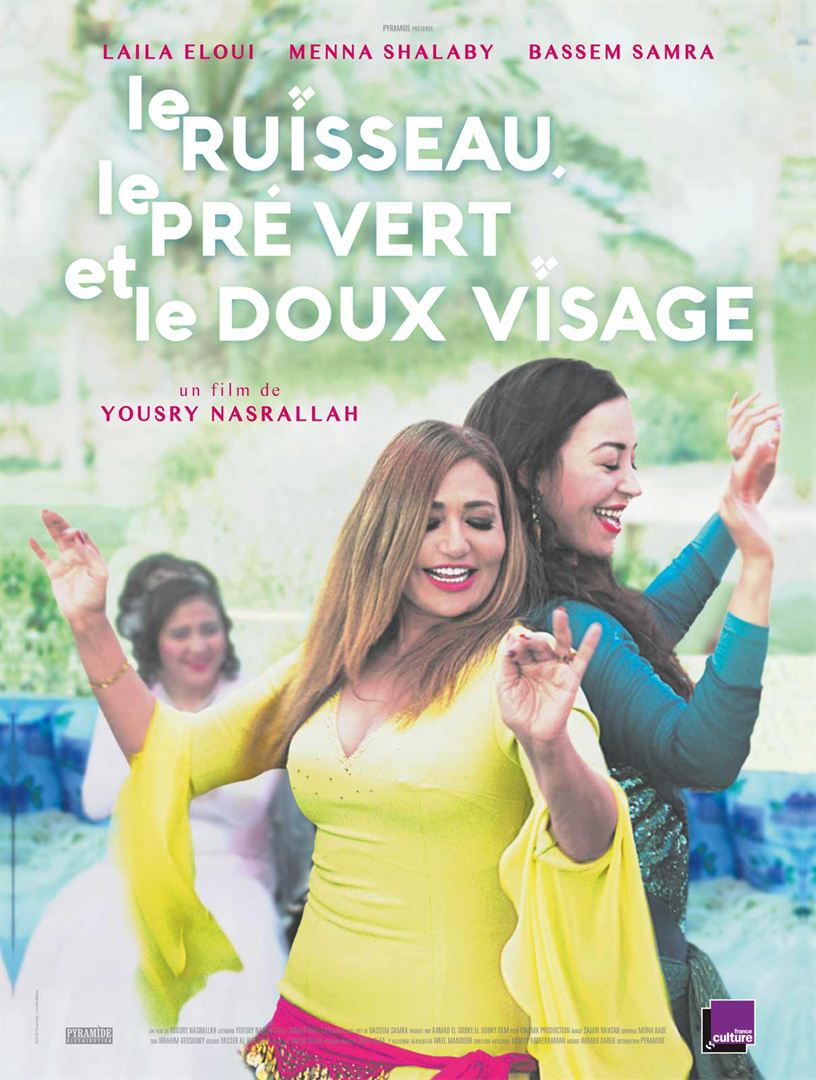

A Belqas, une petite ville du delta du Nil, Yehia est l’heureux propriétaire d’un commerce florissant : il organise tous les banquets de la ville avec l’aide de ses fils, Refaat, un cuisinier surdoué, et Galal un coureur de jupons invétéré. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si l’autocrate local ne s’était mis en tête d’exproprier Yahia de son commerce et de le transformer en fast-food.

A Belqas, une petite ville du delta du Nil, Yehia est l’heureux propriétaire d’un commerce florissant : il organise tous les banquets de la ville avec l’aide de ses fils, Refaat, un cuisinier surdoué, et Galal un coureur de jupons invétéré. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si l’autocrate local ne s’était mis en tête d’exproprier Yahia de son commerce et de le transformer en fast-food.

Le cinéma égyptien ne cesse de nous étonner. Longtemps résumé au seul Youssef Chahine, il démontre, depuis une dizaine d’années qu’il ne se limite pas à la seule œuvre de son réalisateur le plus célèbre. Le cinéma y est devenu un instrument politique pour documenter les évolutions contradictoires que le pays connaît depuis les révolutions arabes. J’ai déjà parlé ici des films de Mohamed Diab (Clash, Les femmes du bus 678). Yousry Nasrallah a signé en 2012 Après la bataille qui a pour héros un des chameliers, instrumentalisé par la police de Moubarak, qui avaient chargé en février 2011 les jeunes révolutionnaires de la place Tahrir.

Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage fonctionne selon un tout autre principe : celui du comte oriental. Avec ses héros et ses méchants, ses histoires d’amour et ses meurtres iniques. Mais il n’en dit pas moins sur la société égyptienne, étouffée par une corruption endémique et des interdits religieux qu’elle réussit, avec un malin plaisir, à contourner.

Car le dernier film du Yousry Nasrallah est un pied-de-nez audacieux à la censure. Cette fable épicurienne est un hymne à la nourriture, à l’amour, à la musique et à la danse. Quelque part entre Bollywood et La La Land, Yousry Nasrallah nous fait danser au rythme de la pop égyptienne.

« Your Name » a été le premier film au box office japonais en 2016. Vu par près de quinze millions de spectateurs, ce dessin animé a reçu un accueil aussi enthousiaste que les chefs d’œuvre de Miyazaki. C’est donc son succès qui nous interroge, autant que son contenu. Comme le succès de « 1Q84 » de Murakami, celui de « Your Name » est riche d’enseignements sur le Japon contemporain.

« Your Name » a été le premier film au box office japonais en 2016. Vu par près de quinze millions de spectateurs, ce dessin animé a reçu un accueil aussi enthousiaste que les chefs d’œuvre de Miyazaki. C’est donc son succès qui nous interroge, autant que son contenu. Comme le succès de « 1Q84 » de Murakami, celui de « Your Name » est riche d’enseignements sur le Japon contemporain. Massimo a neuf ans. Il vit avec sa mère une relation symbiotique brutalement interrompue par le mystérieux décès de celle-ci.

Massimo a neuf ans. Il vit avec sa mère une relation symbiotique brutalement interrompue par le mystérieux décès de celle-ci. Suite à une pluie de météorites, Jim, passager d’un vaisseau interstellaire plongé dans une hibernation de cent-vingt années pour atteindre une colonie de peuplement, est réveillé quatre vingt dix ans trop tôt. Comment survivra-t-il à cette longue solitude ?

Suite à une pluie de météorites, Jim, passager d’un vaisseau interstellaire plongé dans une hibernation de cent-vingt années pour atteindre une colonie de peuplement, est réveillé quatre vingt dix ans trop tôt. Comment survivra-t-il à cette longue solitude ? « Le Fondateur » est un biopic : l’histoire de Ray Kroc, le PDG de McDonald’s. Sauf que…

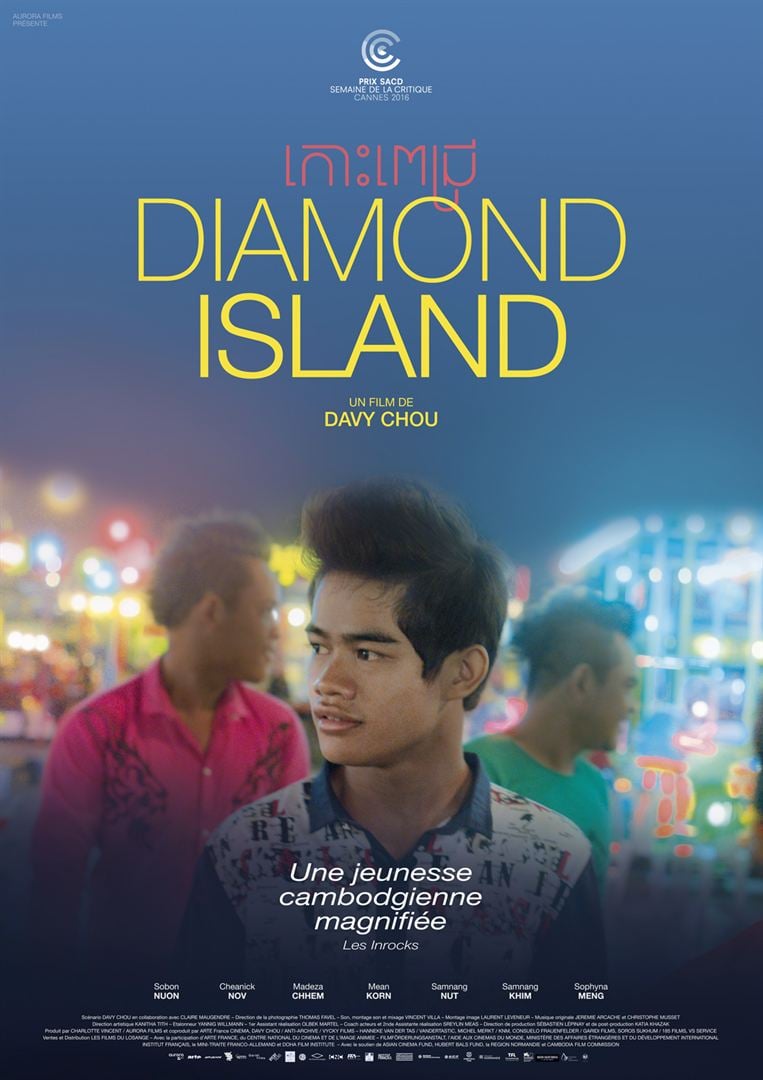

« Le Fondateur » est un biopic : l’histoire de Ray Kroc, le PDG de McDonald’s. Sauf que… Diamond Island est un nouveau quartier en plein essor de Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Bora, âgé de dix huit ans à peine, arrive de la campagne pour être embauché sur un chantier de construction. Il travaille toute la journée et sort le soir avec ses amis pour draguer les filles.

Diamond Island est un nouveau quartier en plein essor de Phnom Penh, la capitale cambodgienne. Bora, âgé de dix huit ans à peine, arrive de la campagne pour être embauché sur un chantier de construction. Il travaille toute la journée et sort le soir avec ses amis pour draguer les filles. Dans l’Amérique des années 60, tout semblait sourire à Seymour « Suède » Levov. Ancienne gloire de son lycée, héritier de l’usine de peausserie de son père, il a épousé Miss New Jersey. Mais sa vie se dérègle lorsque sa fille unique entre en crise ouverte contre ses parents.

Dans l’Amérique des années 60, tout semblait sourire à Seymour « Suède » Levov. Ancienne gloire de son lycée, héritier de l’usine de peausserie de son père, il a épousé Miss New Jersey. Mais sa vie se dérègle lorsque sa fille unique entre en crise ouverte contre ses parents. C’est l’histoire d’un meunier tenté par le diable. Contre de l’or, il lui cède le pommier situé derrière son moulin. Mal lui en prend : le diable réclame aussi la fille du meunier qui était juchée dans l’arbre au moment où le pacte a été conclu. La jeune fille ne peut opposer au démon qui menace de s’emparer d’elle que sa pureté virginale. Elle y perdra ses mains.

C’est l’histoire d’un meunier tenté par le diable. Contre de l’or, il lui cède le pommier situé derrière son moulin. Mal lui en prend : le diable réclame aussi la fille du meunier qui était juchée dans l’arbre au moment où le pacte a été conclu. La jeune fille ne peut opposer au démon qui menace de s’emparer d’elle que sa pureté virginale. Elle y perdra ses mains. Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams.

Paterson est conducteur de bus à Paterson dans le New Jersey. Chaque matin, il se réveille auprès de sa femme, Laura, aimée et aimante. À ses heures perdues, Paterson écrit des vers libres inspiré de « Paterson », l’oeuvre maîtresse du grand poète William Carlos Williams. Star de la chanson à vingt ans, Laura en a aujourd’hui cinquante. Cabossée par la vie, elle travaille dans une usine agro-alimentaire. C’est là que sa route croise celle de Jean, un jeune chien fou passionné de boxe dont Laura avait été l’idole de son père. Le jeune homme se met en tête de relancer la carrière de la star déchue.

Star de la chanson à vingt ans, Laura en a aujourd’hui cinquante. Cabossée par la vie, elle travaille dans une usine agro-alimentaire. C’est là que sa route croise celle de Jean, un jeune chien fou passionné de boxe dont Laura avait été l’idole de son père. Le jeune homme se met en tête de relancer la carrière de la star déchue.