Un meunier venu de nulle part s’installe près d’un petit village coupé du monde. Il y construit un moulin, y fabrique la meilleur des farines. Il n’a qu’un seul défaut : la nuit tombé, il hurle à la mort, empêchant les villageois de trouver le sommeil.

Un meunier venu de nulle part s’installe près d’un petit village coupé du monde. Il y construit un moulin, y fabrique la meilleur des farines. Il n’a qu’un seul défaut : la nuit tombé, il hurle à la mort, empêchant les villageois de trouver le sommeil.

On attendait avec gourmandise le premier long de Yann Le Quellec qui avait sorti en 2012 deux moyens métrages enthousiasmants : Je sens le beat qui monte en moi et La Quepa sur la Vilni. On l’attendait d’autant plus qu’il adaptait un roman du loufoque auteur finlandais Arto Paasilinna qui, depuis qu’il a été tardivement traduit en français (Le Lièvre de Vatanen écrit en 1975 n’est traduit qu’en 1989) s’est acquis dans l’hexagone un public fidèle.

On est bien déçu par le résultat qui ne fonctionne pas.

Pourtant ce western poétique, cette comédie grave, cet hymne à la différence avait de quoi séduire. Comme dans Je sens le beat…, Yann Le Quéllec filme des corps : celui massif et gigantesque de Cornélius Bloom interprété par Bonaventure Gacon (des faux airs de Depardieu jeune), celui gracile et séduisant de Carmen Cardamome, la fille du maire interprétée avec toujours autant de fraîcheur par Anaïs Demoustier. Il a même demandé à Maguy Marin de les chorégraphier dans des séquences aussi belles qu’enlevées.

Sa fable gentiment absurde se laisse voir sans déplaisir. On se laisse conquérir par l’ambiance bon enfant de ce village d’opérette ; on est impressionné par les paysages sauvages des Cévennes et par ce moulin steampunk construit à partir de rien ; on est attendri par la folie douce de Cornélius et par l’amour naïf qui l’unit à Carmen. Mais, ce sympathique bric-à-brac, aussi pétri soit-il de bonnes intentions et de bonnes idées, ne suffit pas à faire un film avec un sujet et un point de vue.

Le public ne s’y est pas trompé qui a boudé la sortie de Cornélius…, quasiment sorti des écrans au bout de quelques semaines.

Elias a vingt-cinq ans à peine. Il vient d’arriver à São Paulo. Ses journées sont bien occupées : il exerce des fonctions d’encadrement dans une usine textile aux côtés de la patronne. Mais ses soirées ne le sont pas moins : Elias multiplie les rencontres et les conquêtes masculines.

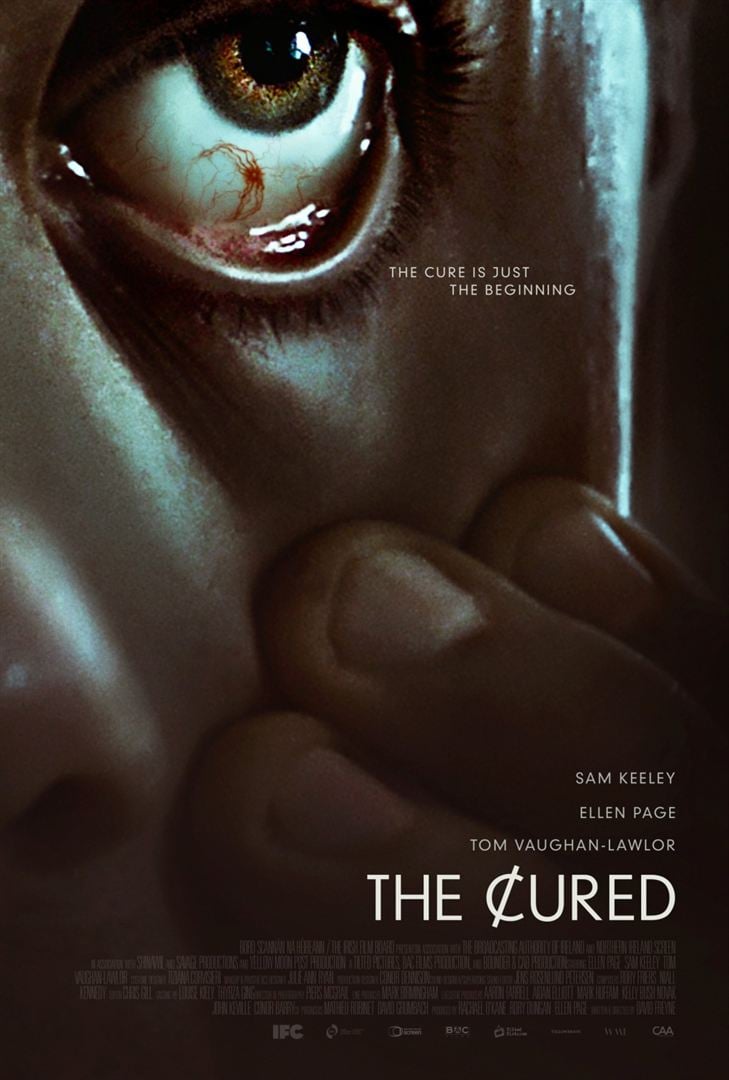

Elias a vingt-cinq ans à peine. Il vient d’arriver à São Paulo. Ses journées sont bien occupées : il exerce des fonctions d’encadrement dans une usine textile aux côtés de la patronne. Mais ses soirées ne le sont pas moins : Elias multiplie les rencontres et les conquêtes masculines. Quelques années plus tôt, le terrible virus Maze a transformé la quasi-totalité de l’humanité en zombies cannibales. Mais un vaccin a été trouvé, permettant de soigner les personnes infectées.

Quelques années plus tôt, le terrible virus Maze a transformé la quasi-totalité de l’humanité en zombies cannibales. Mais un vaccin a été trouvé, permettant de soigner les personnes infectées. Dix ans après Mamma Mia! voici sa suite. Elle aurait pu s’appeler Mamma Mia 2 ; mais aujourd’hui les suites ne sont plus numérotées. On ne parle pas de Mission impossible 6 – alors qu’on parlait pourtant du 2 ou du 3 – ni de Jurassic Park 5. Pourquoi ? Pour ne pas donner au gogo l’impression trop flagrante qu’il est face à un sequel qui n’a d’autre raison d’être que de capitaliser sur le succès commercial d’une franchise. Vous m’opposerez Les Indestructibles 2 et Hôtel Transylvanie 3 et vous aurez raison. Mais cela ne redonne pour autant pas beaucoup d’intérêt à ces suites dispensables.

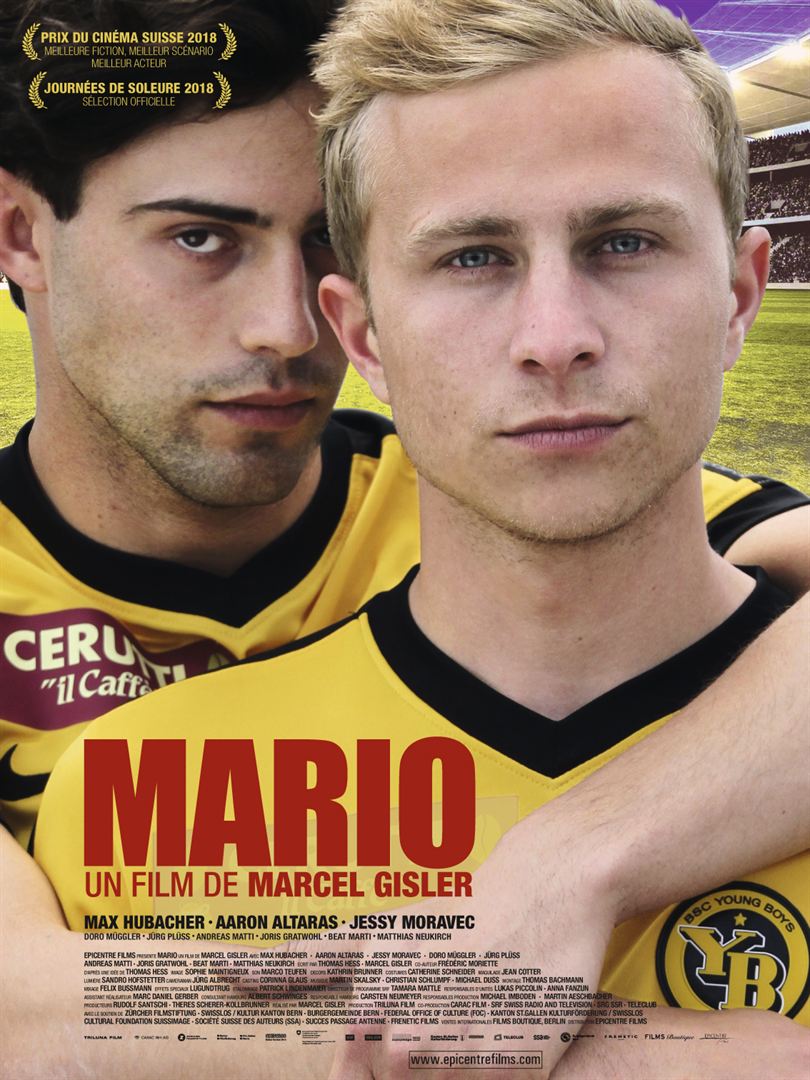

Dix ans après Mamma Mia! voici sa suite. Elle aurait pu s’appeler Mamma Mia 2 ; mais aujourd’hui les suites ne sont plus numérotées. On ne parle pas de Mission impossible 6 – alors qu’on parlait pourtant du 2 ou du 3 – ni de Jurassic Park 5. Pourquoi ? Pour ne pas donner au gogo l’impression trop flagrante qu’il est face à un sequel qui n’a d’autre raison d’être que de capitaliser sur le succès commercial d’une franchise. Vous m’opposerez Les Indestructibles 2 et Hôtel Transylvanie 3 et vous aurez raison. Mais cela ne redonne pour autant pas beaucoup d’intérêt à ces suites dispensables. Mario (Max Hubacher révélé par The Captain) n’a qu’un rêve : devenir footballeur professionnel. La prochaine saison s’annonce déterminante. Son père et son nouvel agent le lui rappellent à l’envi.

Mario (Max Hubacher révélé par The Captain) n’a qu’un rêve : devenir footballeur professionnel. La prochaine saison s’annonce déterminante. Son père et son nouvel agent le lui rappellent à l’envi. Vittoria a bientôt dix ans. Elle est l’enfant unique de Tina (Valeria Giolini) qui lui voue une affection étouffante et de Umberto. À quelque distance du petit village portuaire de Sardaigne où la famille est installée vit dans une ferme isolée Angelica (Alba Rohrwacher).

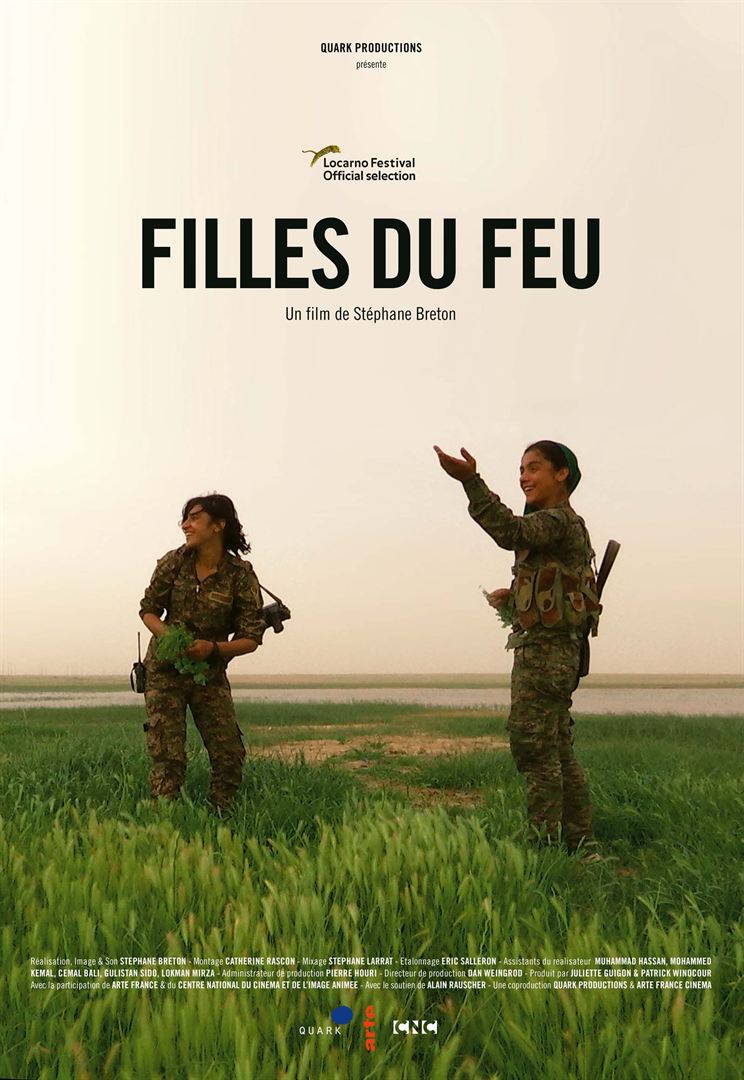

Vittoria a bientôt dix ans. Elle est l’enfant unique de Tina (Valeria Giolini) qui lui voue une affection étouffante et de Umberto. À quelque distance du petit village portuaire de Sardaigne où la famille est installée vit dans une ferme isolée Angelica (Alba Rohrwacher). L’ethnologue Stéphane Breton a rencontré les combattantes kurdes avant qu’elles deviennent les symboles de la résistance à Daech. Il les a filmées au quotidien, marchant à travers une ville en ruines, bivouaquant sur un point haut, préparant une offensive.

L’ethnologue Stéphane Breton a rencontré les combattantes kurdes avant qu’elles deviennent les symboles de la résistance à Daech. Il les a filmées au quotidien, marchant à travers une ville en ruines, bivouaquant sur un point haut, préparant une offensive. Sur l’île d’Ischia, Pietro et Alba, riches restaurateurs romains, fêtent leurs noces d’or entourés de toute leur famille : leurs enfants, leurs petits-enfants, une vieille sœur, leurs neveux… Mais un orage bloque les invités pendant deux jours sur l’île.

Sur l’île d’Ischia, Pietro et Alba, riches restaurateurs romains, fêtent leurs noces d’or entourés de toute leur famille : leurs enfants, leurs petits-enfants, une vieille sœur, leurs neveux… Mais un orage bloque les invités pendant deux jours sur l’île. Mrs. Justice Fiona Maye (Emma Thompson) vit et travaille à la Haute Cour de Justice à Londres. Elle a consacré sa vie à son travail au point de négliger son mari, professeur de littérature (Stanley Tucci). Affectée à la division familiale, Dame Fiona doit y trancher des affaires délicates : ainsi de deux siamois promis à une mort certaine faute d’être séparés mais dont la séparation entraînera fatalement la mort du plus faible.

Mrs. Justice Fiona Maye (Emma Thompson) vit et travaille à la Haute Cour de Justice à Londres. Elle a consacré sa vie à son travail au point de négliger son mari, professeur de littérature (Stanley Tucci). Affectée à la division familiale, Dame Fiona doit y trancher des affaires délicates : ainsi de deux siamois promis à une mort certaine faute d’être séparés mais dont la séparation entraînera fatalement la mort du plus faible. Katia et Oleg se sont rencontrés en faculté de médecine. Mariés depuis peu, ils travaillent ensemble au service des urgences d’une ville russe moyenne. Katia accueille les malades et les oriente vers le bloc. Oleg est affecté dans une unité mobile d’intervention.

Katia et Oleg se sont rencontrés en faculté de médecine. Mariés depuis peu, ils travaillent ensemble au service des urgences d’une ville russe moyenne. Katia accueille les malades et les oriente vers le bloc. Oleg est affecté dans une unité mobile d’intervention.