Paul Kersey est un homme sans histoires. Ce chirurgien aisé a une femme et une fille qu’il aime et qui l’aiment. Mais sa vie se dérègle quand sa maison est cambriolée et que les trois assaillants tuent sa femme et laissent sa fille dans le coma. Après une phase d’hébétude, Kersey décide de se faire justice lui-même.

Paul Kersey est un homme sans histoires. Ce chirurgien aisé a une femme et une fille qu’il aime et qui l’aiment. Mais sa vie se dérègle quand sa maison est cambriolée et que les trois assaillants tuent sa femme et laissent sa fille dans le coma. Après une phase d’hébétude, Kersey décide de se faire justice lui-même.

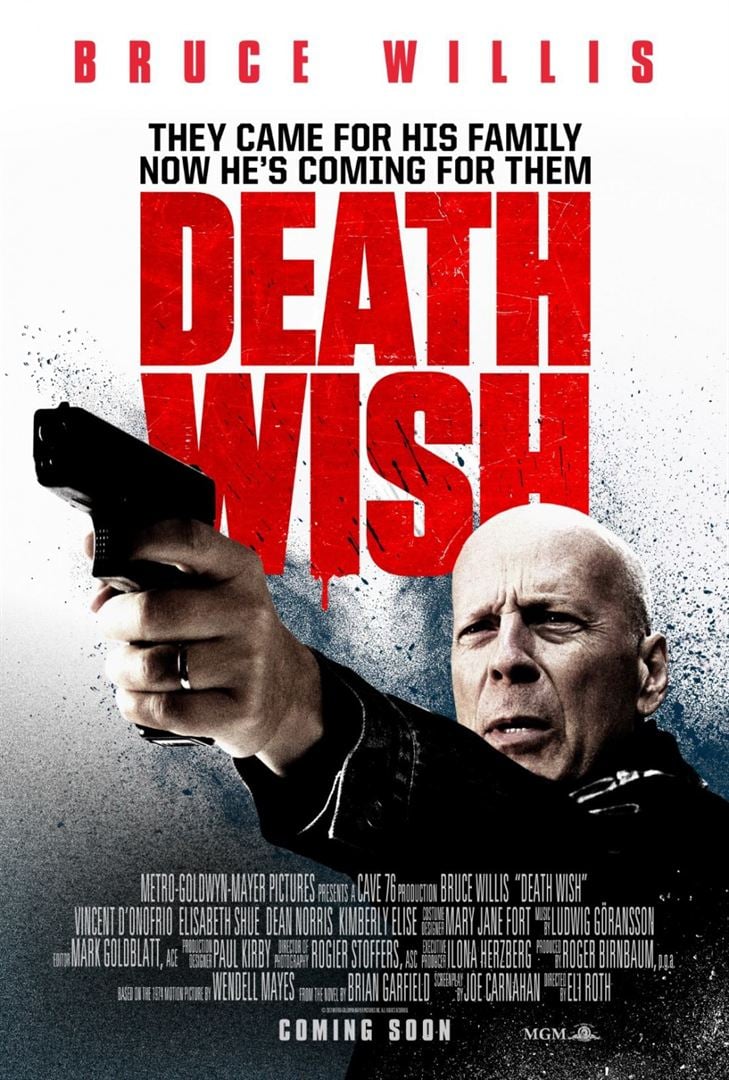

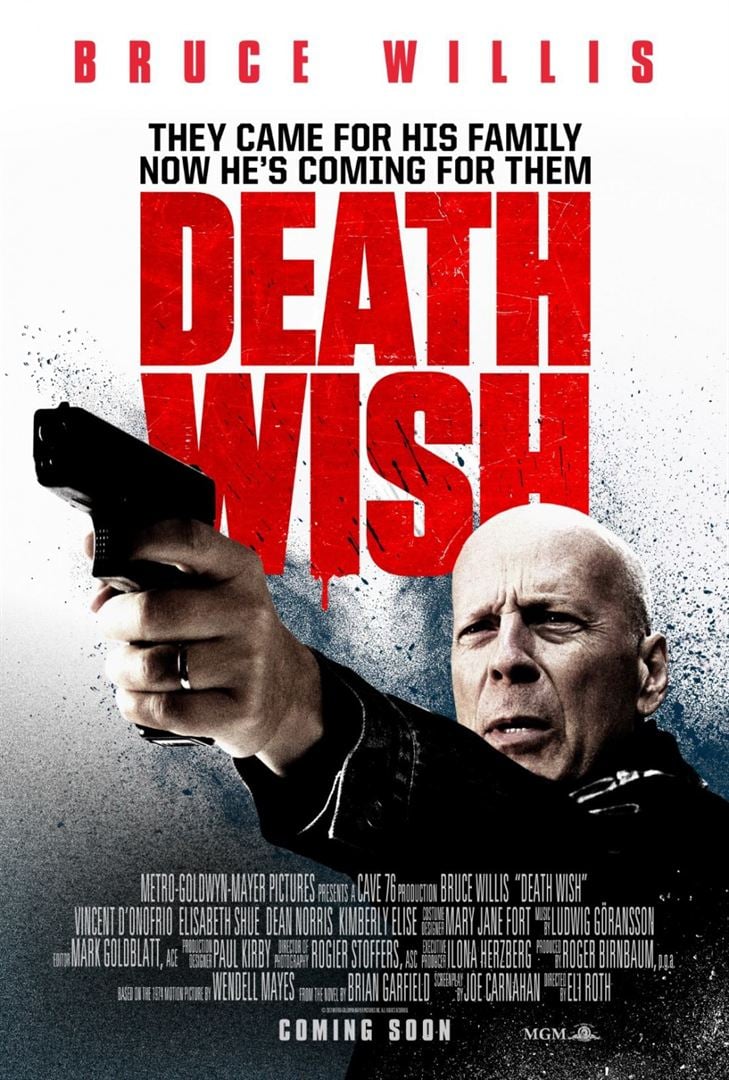

Tout dans Death Wish devait me faire fuir. Son titre qui rappelle Un justicier dans la ville dont il est le remake revendiqué, le film qui avait lancé la carrière de Charles Bronson sur fond de polémique pro- ou anti-vigilante. Son affiche dont surgit le doigt vengeur de Bruce Willis armé d’un Glock. Son sous-titre, inspiré d’un mauvais Taken et qui claque comme une publicité pour la loi du talion : « They came for his family. Now he’s coming for them. » Jusqu’à l’identité de son réalisateur, Eli Roth, dont les films d’horreur manifestaient un plaisir malsain à exalter une violence complaisante – et réciproquement. Et bien sûr son sujet : l’auto-justice, le vigilantisme ou, pour le dire plus simplement, l’auto-défense, c’est-à-dire le fait de se faire justice en violation du monopole étatique de la violence légitime.

Mais il ne faut pas faire le procès d’un film avant de l’avoir vu. Et la vérité m’oblige à dire que Death Wish est plus subtil qu’il n’en a l’air. Les scénaristes ont eu la bonne idée de faire de Bruce Willis un médecin – alors que Charles Bronson incarnait un architecte. La première scène du film le montre face à deux victimes : un policier qui meurt dans ses bras après une fusillade et l’auteur même de cette fusillade, un voyou qu’il va sauver en vertu du serment d’Hippocrate qui lui interdit de discriminer ses patients. Belle façon de poser les dilemmes éthiques que le film soulève.

Subtil, Death Wish l’est dans sa façon de camper ce personnage d’Américain moyen que Bruce Willis a su si bien interpréter depuis qu’il s’est retrouvé à son corps défendant pris au piège des assaillants de la Fox Plaza (Piège de cristal, 1988). On le voit avant la mort de sa femme fêtant l’entrée de sa fille en faculté, célébrant son anniversaire. Puis vient le cambriolage dont on sait par avance l’issue funeste – et qui en est d’autant plus anxiogène. Puis le travail de deuil – car le gentil docteur Kersey ne prendra pas les armes du jour au lendemain.

Subtil, Death Wish l’est aussi dans le personnage du policier (interprété par Dean Norris qu’on est heureux de retrouver depuis Breaking Bad). Death Wish aurait pu peindre une police corrompue, paresseuse, incompétente pour justifier la prise d’armes d’un citoyen ordinaire. Le lieutenant Raines est loin de cette caricature : c’est un bon flic, qui ne compte pas ses heures et qui fait tout pour retrouver les assassins de Mme Kersey. Mais, croulant sous la tâche, dans une ville gangrénée par la violence où le nombre d’homicides augmente en flèche, il n’a tout simplement pas le temps de faire son travail.

Quand Bruce Willis, un acteur éminemment sympathique qui a toujours incarné des rôles de « gentil » dégomme les « méchants », le spectateur – moi y compris – prend spontanément fait et cause pour lui. C’est bien là que le bât blesse. Car si son chagrin est légitime, sa façon de l’étouffer ne l’est pas. Les limites sont franchies lorsqu’il torture un voyou, usant de sa science médicale pour lui arracher le nom de ses complices. Il ne s’agit pas seulement d’une scène de violence perturbante comme par exemple celle du dentiste nazi dans Marathon Man, mais d’une scène qui interroge notre relation à la légitimité de cette violence en nous invitant à l’encourager. Dérive dangereuse du réalisateur ou ultime subtilité de sa part ?

La bande-annonce

Daphné a trente ans. Elle vit à Londres. Depuis la mort de son père, ses relations avec sa mère se sont tendues. Le jour, Daphné travaille d’arrache-pied dans un restaurant. Elle traîne de bar en bar la nuit et la finit parfois dans le lit d’un inconnu.

Daphné a trente ans. Elle vit à Londres. Depuis la mort de son père, ses relations avec sa mère se sont tendues. Le jour, Daphné travaille d’arrache-pied dans un restaurant. Elle traîne de bar en bar la nuit et la finit parfois dans le lit d’un inconnu.

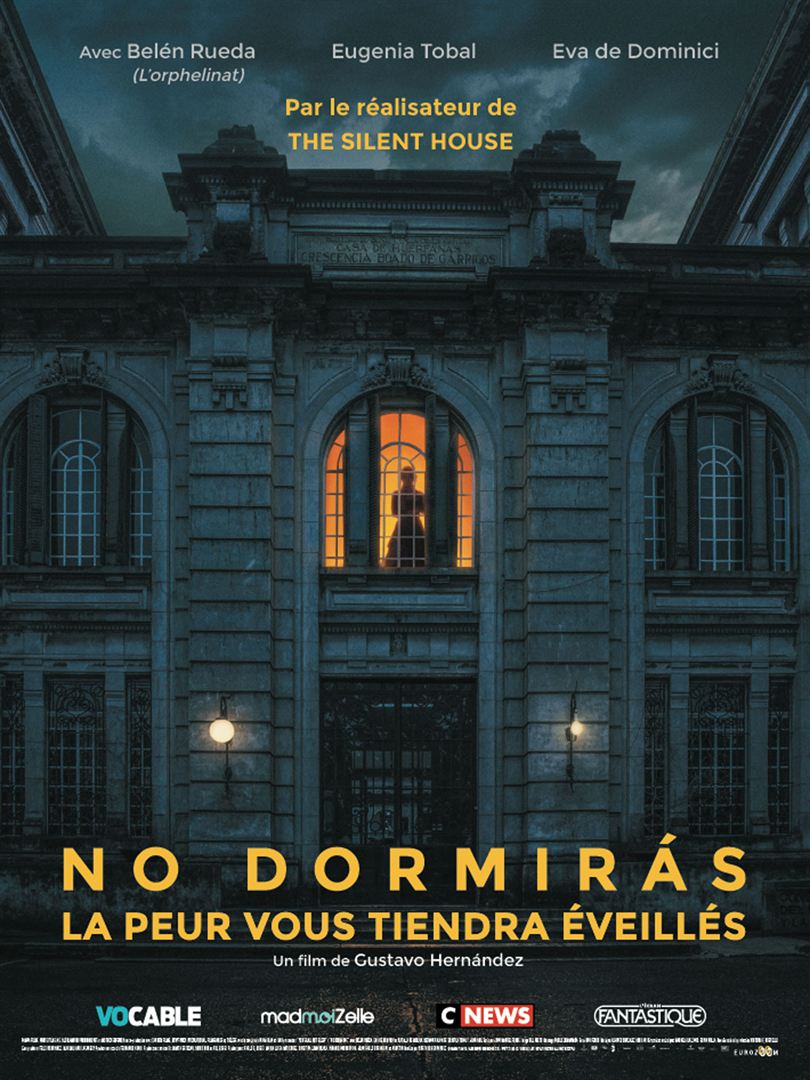

Blanca est une jeune actrice qui rêve de percer sur la scène théâtrale. Elle est contactée par l’homme de confiance d’Alma Böhm, la célèbre dramaturge, qui lui propose le rôle principal de sa prochaine pièce. Mais pour le décrocher, elle devra se plier aux méthodes hétérodoxes de la metteuse en scène qui enferme ses comédiennes dans un ancien asile psychiatrique et les prive de sommeil afin qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes.

Blanca est une jeune actrice qui rêve de percer sur la scène théâtrale. Elle est contactée par l’homme de confiance d’Alma Böhm, la célèbre dramaturge, qui lui propose le rôle principal de sa prochaine pièce. Mais pour le décrocher, elle devra se plier aux méthodes hétérodoxes de la metteuse en scène qui enferme ses comédiennes dans un ancien asile psychiatrique et les prive de sommeil afin qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes. Fuyant un père violent, Rose Marrowobone et ses quatre enfants se réfugient aux Etats-Unis dans une maison isolée près de l’Océan atlantique. Mais la mère de famille, très malade, décède. Pour éviter d’être placés, les enfants décident d’un commun accord de cacher le décès de leur mère d’ici à la majorité imminente de Jack l’aîné.

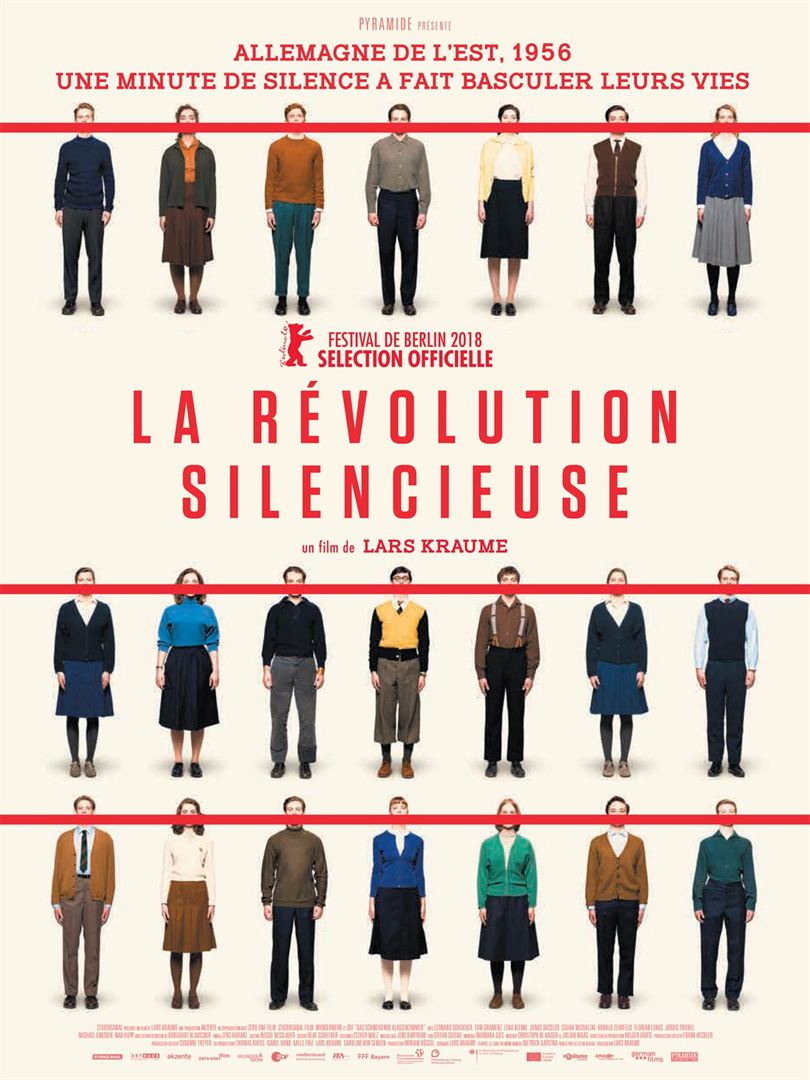

Fuyant un père violent, Rose Marrowobone et ses quatre enfants se réfugient aux Etats-Unis dans une maison isolée près de l’Océan atlantique. Mais la mère de famille, très malade, décède. Pour éviter d’être placés, les enfants décident d’un commun accord de cacher le décès de leur mère d’ici à la majorité imminente de Jack l’aîné. En septembre 1956, à Berlin-est, une classe de lycéens décide de marquer une minute de silence en solidarité avec les révoltés hongrois. Les conséquences de leur protestation seront terribles.

En septembre 1956, à Berlin-est, une classe de lycéens décide de marquer une minute de silence en solidarité avec les révoltés hongrois. Les conséquences de leur protestation seront terribles. Mona (Leïla Bekhti) et Sam (Zita Henrot) sont sœurs. Mona a pris des cours de théâtre. Mais c’est Sam l’autodidacte, plus naturelle, plus spontanée, qui est devenue comédienne.

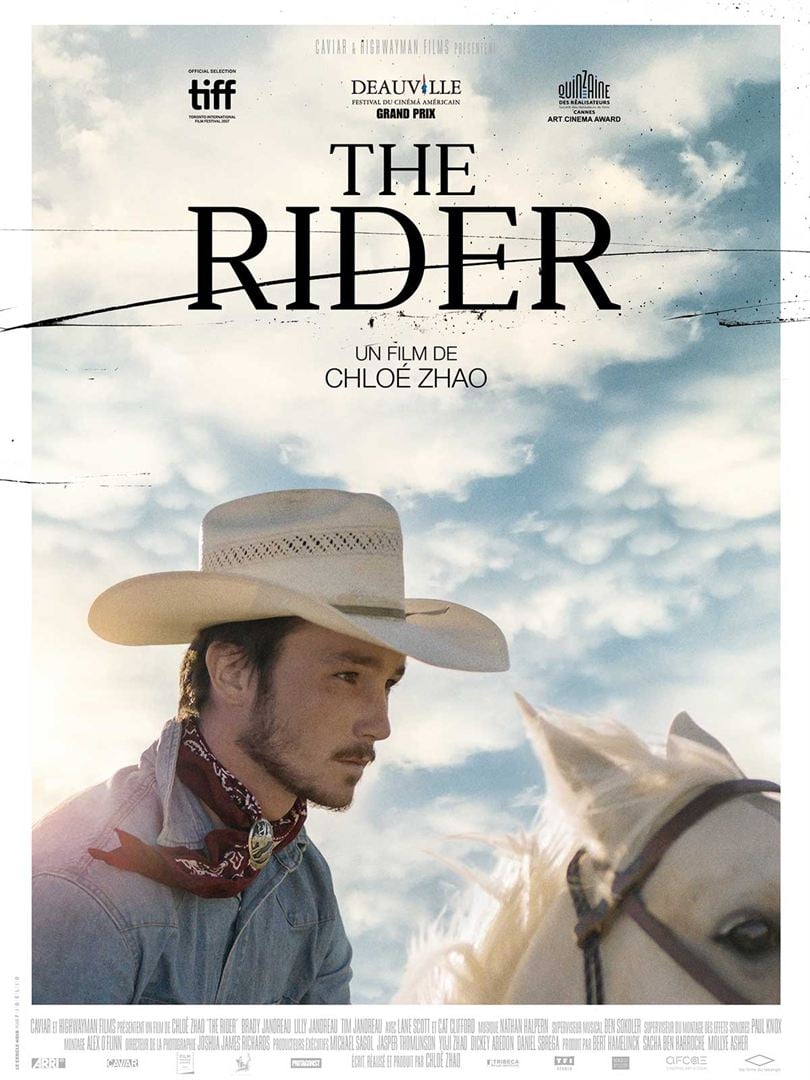

Mona (Leïla Bekhti) et Sam (Zita Henrot) sont sœurs. Mona a pris des cours de théâtre. Mais c’est Sam l’autodidacte, plus naturelle, plus spontanée, qui est devenue comédienne. Brady n’a qu’une passion : les chevaux. Il les dresse. Il les monte en rodéo. Mais un grave accident l’oblige à y renoncer. L’acceptera-t-il ?

Brady n’a qu’une passion : les chevaux. Il les dresse. Il les monte en rodéo. Mais un grave accident l’oblige à y renoncer. L’acceptera-t-il ? 1993. Jacques (Pierre Deladonchamps), un écrivain célèbre. Le Sida ne l’empêche pas de plaire, d’aimer – en revanche on ne le voit guère courir. Autour de lui gravitent plusieurs hommes. Mathieu (Denis Podalydès), son voisin journaliste, auquel le relie une vieille amitié. Marco (Thomas Gonzalez), dont il a été très amoureux et dont il l’est encore, qui se meurt à petit feu. Et aujourd’hui Arthur (Vincent Lacoste), un Breton d’une vingtaine d’années, qu’il rencontre à l’occasion d’un spectacle en province.

1993. Jacques (Pierre Deladonchamps), un écrivain célèbre. Le Sida ne l’empêche pas de plaire, d’aimer – en revanche on ne le voit guère courir. Autour de lui gravitent plusieurs hommes. Mathieu (Denis Podalydès), son voisin journaliste, auquel le relie une vieille amitié. Marco (Thomas Gonzalez), dont il a été très amoureux et dont il l’est encore, qui se meurt à petit feu. Et aujourd’hui Arthur (Vincent Lacoste), un Breton d’une vingtaine d’années, qu’il rencontre à l’occasion d’un spectacle en province. Paul Kersey est un homme sans histoires. Ce chirurgien aisé a une femme et une fille qu’il aime et qui l’aiment. Mais sa vie se dérègle quand sa maison est cambriolée et que les trois assaillants tuent sa femme et laissent sa fille dans le coma. Après une phase d’hébétude, Kersey décide de se faire justice lui-même.

Paul Kersey est un homme sans histoires. Ce chirurgien aisé a une femme et une fille qu’il aime et qui l’aiment. Mais sa vie se dérègle quand sa maison est cambriolée et que les trois assaillants tuent sa femme et laissent sa fille dans le coma. Après une phase d’hébétude, Kersey décide de se faire justice lui-même. Dans le Pas-de-Calais, Hervé, la cinquantaine, travaille dans une usine de chaussures sur le point d’être délocalisée.

Dans le Pas-de-Calais, Hervé, la cinquantaine, travaille dans une usine de chaussures sur le point d’être délocalisée. Devant une prison, un chien aboie. À l’intérieur, Morlac, un soldat démobilisé (Nicolas Duvauchelle), attend d’être jugé. Son juge, le commandant Lantier du Grez (François Cluzet), instruit son dossier. Il rencontre sa femme Valentine (Charlotte Verbeeck).

Devant une prison, un chien aboie. À l’intérieur, Morlac, un soldat démobilisé (Nicolas Duvauchelle), attend d’être jugé. Son juge, le commandant Lantier du Grez (François Cluzet), instruit son dossier. Il rencontre sa femme Valentine (Charlotte Verbeeck).