Dans le nord des États-Unis, en plein hiver, Ali et Evan tirent le diable par la queue. Ils dorment à la cloche de bois ; ils se nourrissent de resto-basket ; ils vivent de petits larcins : combat de coqs, deals de drogues auxquels Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans à peine, est de plus en plus régulièrement associé.

Dans le nord des États-Unis, en plein hiver, Ali et Evan tirent le diable par la queue. Ils dorment à la cloche de bois ; ils se nourrissent de resto-basket ; ils vivent de petits larcins : combat de coqs, deals de drogues auxquels Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans à peine, est de plus en plus régulièrement associé.

Ali a un rêve inaccessible : s’acheter un toit. Après une énième dispute avec Evan, Ali et Bone trouvent refuge dans un mobile home, une maison sur roue. Ils espèrent commencer une vie plus saine.

Mobile Homes est le premier film d’un jeune réalisateur français. Il est l’adaptation du court métrage qu’il avait tourné sur le même thème en 2013. L’idée du film repose sur la différence entre house et home : la maison et le foyer. Le titre se voudrait un oxymore : comment Ali et Bone réussiront-ils alors qu’ils se déplacent sans cesse à se construire un foyer stable ?

Les white trash sont à la mode. Le cinéma de la marginalité blanche américaine devient un genre à part entière. En attendant l’excellent Katie says Goodbye qui sortira mercredi prochain, on a pu voir récemment Moi, Tonya, Lucky, The Florida Project ou American Honey. Même abrutissante misère sociale, économique et intellectuelle. Mêmes paysages unanimement déprimants, sous le soleil de Floride ou le blizzard des Grands Lacs. Mêmes héros tristes aux caractères échaudés par les épreuves de la vie qui font vaillamment face.

Sans doute Ali tient-elle honorablement son rang parmi eux. Elle est servie par l’interprétation inspirée d’Imogen Proots, déjà remarquée dans Green Room et Knight of Cups. Mais le scénario de Mobile Homes n’est pas assez original pour le distinguer du tout venant.

Avril 1992. Los Angeles. Un an plus tôt, quatre policiers ont tabassé Rodney King. La vidéo de leurs agissements a fait le tour du monde. Lorsqu’ils sont acquittés, la communauté noire laisse éclater sa colère.

Avril 1992. Los Angeles. Un an plus tôt, quatre policiers ont tabassé Rodney King. La vidéo de leurs agissements a fait le tour du monde. Lorsqu’ils sont acquittés, la communauté noire laisse éclater sa colère. Taelor Ranzau a vingt-six ans. Dix ans plus tôt, son père est mort et lui a laissé une fortune. Mais la vie de Taelor n’est pas rose pour autant.

Taelor Ranzau a vingt-six ans. Dix ans plus tôt, son père est mort et lui a laissé une fortune. Mais la vie de Taelor n’est pas rose pour autant. Luna (Laëtitia Clément) n’a pas vingt ans – et ne laisserait personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. D’ailleurs elle n’a pas lu Nizan. L’école n’était pas vraiment son truc. Elle vient de décrocher son CAP d’horticulteur et travaille dans la petite entreprise de Fruits & Légumes de Sébastien (Frédéric Pierrot).

Luna (Laëtitia Clément) n’a pas vingt ans – et ne laisserait personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. D’ailleurs elle n’a pas lu Nizan. L’école n’était pas vraiment son truc. Elle vient de décrocher son CAP d’horticulteur et travaille dans la petite entreprise de Fruits & Légumes de Sébastien (Frédéric Pierrot). Qui était Marie Madeleine ? Ceux qui répondront : le titre d’une chanson de Sandra sorti en 1985 – et dont le clip vaut son pesant de cacahouètes – sont priés de se taire.

Qui était Marie Madeleine ? Ceux qui répondront : le titre d’une chanson de Sandra sorti en 1985 – et dont le clip vaut son pesant de cacahouètes – sont priés de se taire. Jean, un vieil acteur, profite du répit que lui offre l’interruption du tournage du film dont il est la vedette pour retourner sur les traces de son passé. Il retrouve le château et la tombe de Juliette dont il fut amoureux jadis et qui, contre toute raison, lui réapparaît.

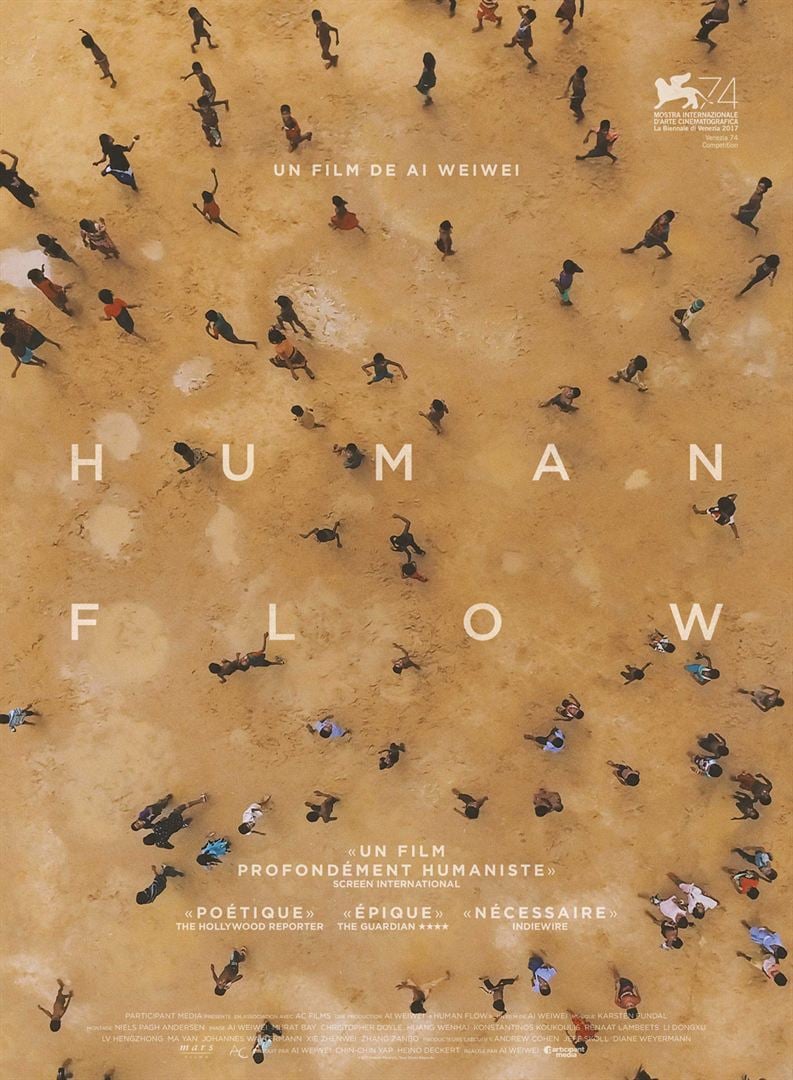

Jean, un vieil acteur, profite du répit que lui offre l’interruption du tournage du film dont il est la vedette pour retourner sur les traces de son passé. Il retrouve le château et la tombe de Juliette dont il fut amoureux jadis et qui, contre toute raison, lui réapparaît. Ai Weiwei, le célèbre plasticien chinois, aujourd’hui exilé en Allemagne, est allé filmer les réfugiés partout autour du monde. En Europe d’abord, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. À partir de mille heures de rush, il a tiré une œuvre fleuve de deux heures vingt.

Ai Weiwei, le célèbre plasticien chinois, aujourd’hui exilé en Allemagne, est allé filmer les réfugiés partout autour du monde. En Europe d’abord, mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique. À partir de mille heures de rush, il a tiré une œuvre fleuve de deux heures vingt.

Le verbe signer est le plus souvent transitif : on signe un document, on y appose sa signature. Mais signer peut aussi être intransitif : parler en langue des signes. C’est dans cette seconde acception, plus rare chez les entendants, qu’il faut comprendre le titre du documentaire de Nurith Aviv.

Le verbe signer est le plus souvent transitif : on signe un document, on y appose sa signature. Mais signer peut aussi être intransitif : parler en langue des signes. C’est dans cette seconde acception, plus rare chez les entendants, qu’il faut comprendre le titre du documentaire de Nurith Aviv. Clarisse suit Marc, un chirurgien, à son domicile pour une nuit d’amour. Mais Marc l’endort, la ligote et s’apprête à pratiquer sur elle une greffe de visage. On comprend que Marc entend donner à la blonde Clarisse les traits de sa femme défunte, la brune Hélène.

Clarisse suit Marc, un chirurgien, à son domicile pour une nuit d’amour. Mais Marc l’endort, la ligote et s’apprête à pratiquer sur elle une greffe de visage. On comprend que Marc entend donner à la blonde Clarisse les traits de sa femme défunte, la brune Hélène.