C’est l’histoire d’une famille chinoise sur trois générations. La grand-mère septuagénaire est terrassée par un AVC qui la laisse impotente le jour de son anniversaire. Son fils aîné, qui dirige un restaurant, accepte de la prendre en charge malgré les réticences de son épouse qui a bien du souci avec leur fille qui s’est mis en tête d’épouser un parti que ses parents refusent. Un fils cadet, dont l’immeuble est voué à la démolition, est obligé de se loger temporairement sur un rafiot avec sa femme et son fils, lequel fréquente une jeune fille plus fortunée que lui. Le benjamin, couvert de dettes, poursuivi par la mafia qui en exige le remboursement, s’occupe seul d’un enfant trisomique.

C’est l’histoire d’une famille chinoise sur trois générations. La grand-mère septuagénaire est terrassée par un AVC qui la laisse impotente le jour de son anniversaire. Son fils aîné, qui dirige un restaurant, accepte de la prendre en charge malgré les réticences de son épouse qui a bien du souci avec leur fille qui s’est mis en tête d’épouser un parti que ses parents refusent. Un fils cadet, dont l’immeuble est voué à la démolition, est obligé de se loger temporairement sur un rafiot avec sa femme et son fils, lequel fréquente une jeune fille plus fortunée que lui. Le benjamin, couvert de dettes, poursuivi par la mafia qui en exige le remboursement, s’occupe seul d’un enfant trisomique.

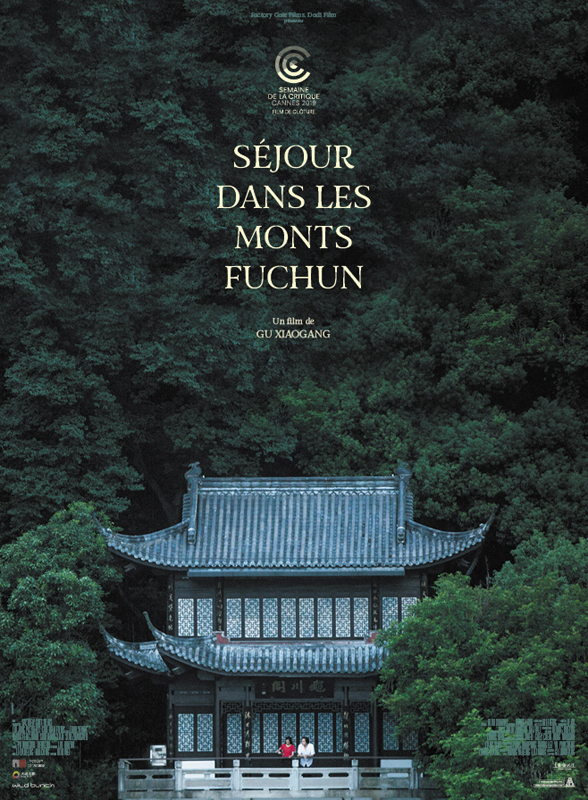

Le film du jeune prodige Gu Xiaogang emprunte son titre à une célèbre peinture chinoise du XIVème siècle, un rouleau de plus de cinq mètres de long. Comme cette peinture, le film de 2h30 se déroule lentement comme un long rouleau. Il fait une grande place aux paysages urbains filmés à Fuyang, la ville natale du réalisateur, une métropole en pleine mutation, lovée dans une boucle du fleuve Fuchun, à une cinquantaine de kilomètres en amont de Hangzhou, la capitale de la province du Zhejiang.

Film choral qui passe sans transition d’un personnage à l’autre (au risque parfois d’y égarer le spectateur), chronique languide de l’histoire d’une famille ordinaire, Séjour dans les monts Fuchun raconte une Chine qui change. Une Chine où la garde des grands parents ne va plus de soi. Une Chine où les enfants n’acceptent plus les projets matrimoniaux que leurs parents ont patiemment élaborés pour eux. Une Chine où les vieux quartiers sont détruits pour laisser la place à des condo rutilants – une mutation que Jia Zhangke avait déjà patiemment filmée.

Objectivement, le film de Gu Xiaogang est admirable. Son rythme, son ambition séduiront peut-être ceux qui l’an passé s’étaient enthousiasmés pour l’épopée narrée dans So Long, My Son (qui durait plus de trois heures). Mais je dois avouer, le rouge au front, ne pas y avoir adhéré. Je suis sans doute passé à côté d’un chef d’oeuvre. Tant pis pour moi. Que cela ne vous dissuade pas d’aller le découvrir.

Un voleur poursuivi par la police enterre un magot au sommet d’une colline et le dissimule sous une pierre tombale, avant d’être arrêté. Quelques années plus tard, à sa sortie de prison, il découvre à sa grande déconvenue qu’un mausolée a été construit sur cette tombe. Les villageois alentour le fréquentent assidûment et prêtent à l’eau de sa fontaine des vertus miraculeuses. Un garde et son chien y veillent à la nuit tombée rendant délicate sinon impossible l’exhumation du magot.

Un voleur poursuivi par la police enterre un magot au sommet d’une colline et le dissimule sous une pierre tombale, avant d’être arrêté. Quelques années plus tard, à sa sortie de prison, il découvre à sa grande déconvenue qu’un mausolée a été construit sur cette tombe. Les villageois alentour le fréquentent assidûment et prêtent à l’eau de sa fontaine des vertus miraculeuses. Un garde et son chien y veillent à la nuit tombée rendant délicate sinon impossible l’exhumation du magot. Max (Maxime Boublil) a bientôt quarante ans. À treize ans, en 1993, ses parents (Noémie Lvovsky & Alain Chabat) lui ont offert une caméra. Avec elle, il a filmé sa vie, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Il a surtout filmé Emma (Alice Isaaz).

Max (Maxime Boublil) a bientôt quarante ans. À treize ans, en 1993, ses parents (Noémie Lvovsky & Alain Chabat) lui ont offert une caméra. Avec elle, il a filmé sa vie, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Il a surtout filmé Emma (Alice Isaaz). Dans la famille du docteur March, je demande le père : il s’est enrôlé durant la guerre de Sécession pour servir en qualité d’aumônier dans les rangs des Unionistes. Je demande la mère : elle élève seule à force d’abnégation ses filles. Je demande les filles : nous, lecteurs français, savons qu’il y en a quatre à cause de la traduction hasardeuse du roman à succès de Louise May Alcott publié en 1868 sous le titre « Little Women ».

Dans la famille du docteur March, je demande le père : il s’est enrôlé durant la guerre de Sécession pour servir en qualité d’aumônier dans les rangs des Unionistes. Je demande la mère : elle élève seule à force d’abnégation ses filles. Je demande les filles : nous, lecteurs français, savons qu’il y en a quatre à cause de la traduction hasardeuse du roman à succès de Louise May Alcott publié en 1868 sous le titre « Little Women ». Leo, un boxeur auquel on vient de diagnostiquer un glioblastome foudroyant, et Monika, une toxicomane réduite en esclavage sexuel pour rembourser les dettes de jeu d’un père incestueux, n’étaient pas destinés à se rencontrer. Une arnaque improbable, imaginée par un escroc minable, avec la complicité d’un flic ripou, les rapprochera pourtant. Leo et Monika se trouvent à leurs corps défendants plongés dans une guerre de gangs entre un mafieux chinois manchot, un yakuza récemment libéré de prison… et une veuve assoiffée de vengeance.

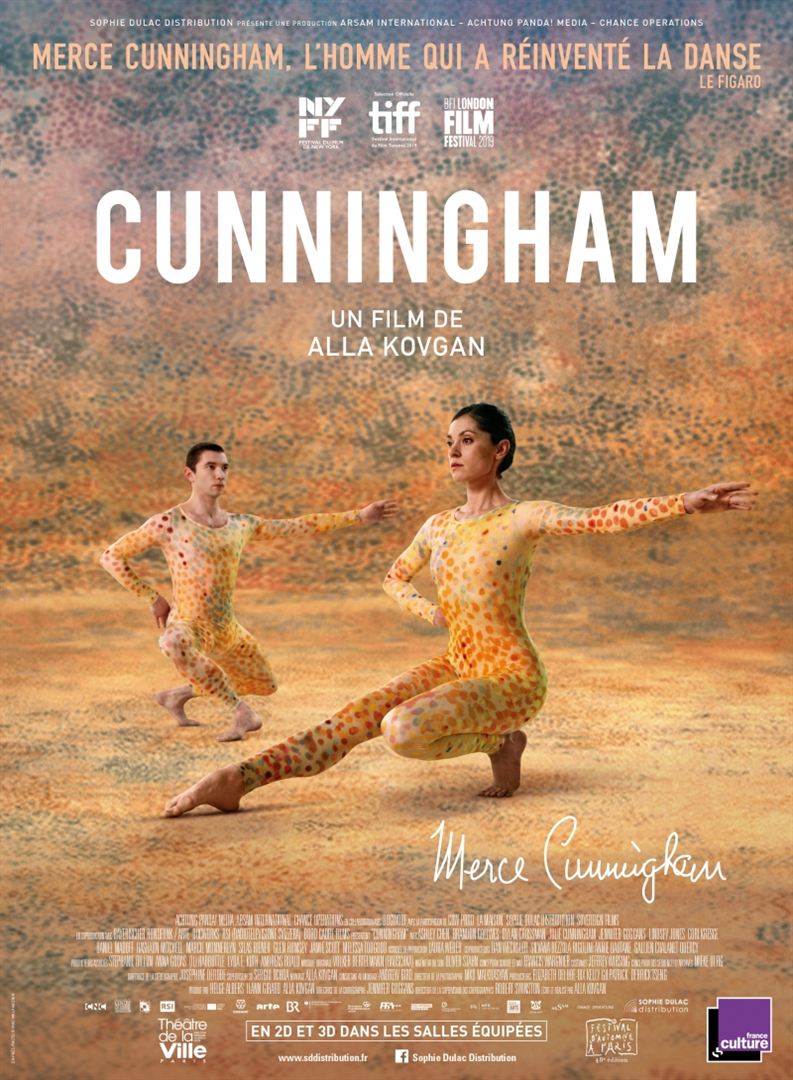

Leo, un boxeur auquel on vient de diagnostiquer un glioblastome foudroyant, et Monika, une toxicomane réduite en esclavage sexuel pour rembourser les dettes de jeu d’un père incestueux, n’étaient pas destinés à se rencontrer. Une arnaque improbable, imaginée par un escroc minable, avec la complicité d’un flic ripou, les rapprochera pourtant. Leo et Monika se trouvent à leurs corps défendants plongés dans une guerre de gangs entre un mafieux chinois manchot, un yakuza récemment libéré de prison… et une veuve assoiffée de vengeance. Merce Cunningham est sans doute l’une des figures les plus marquantes de la danse contemporaine. Sa carrière se déroule sur près de soixante-dix ans depuis la création de sa compagnie à New York en 1953 jusqu’à sa mort en 2009, pendant lesquels il montera 180 ballets et participera à 700 performances.

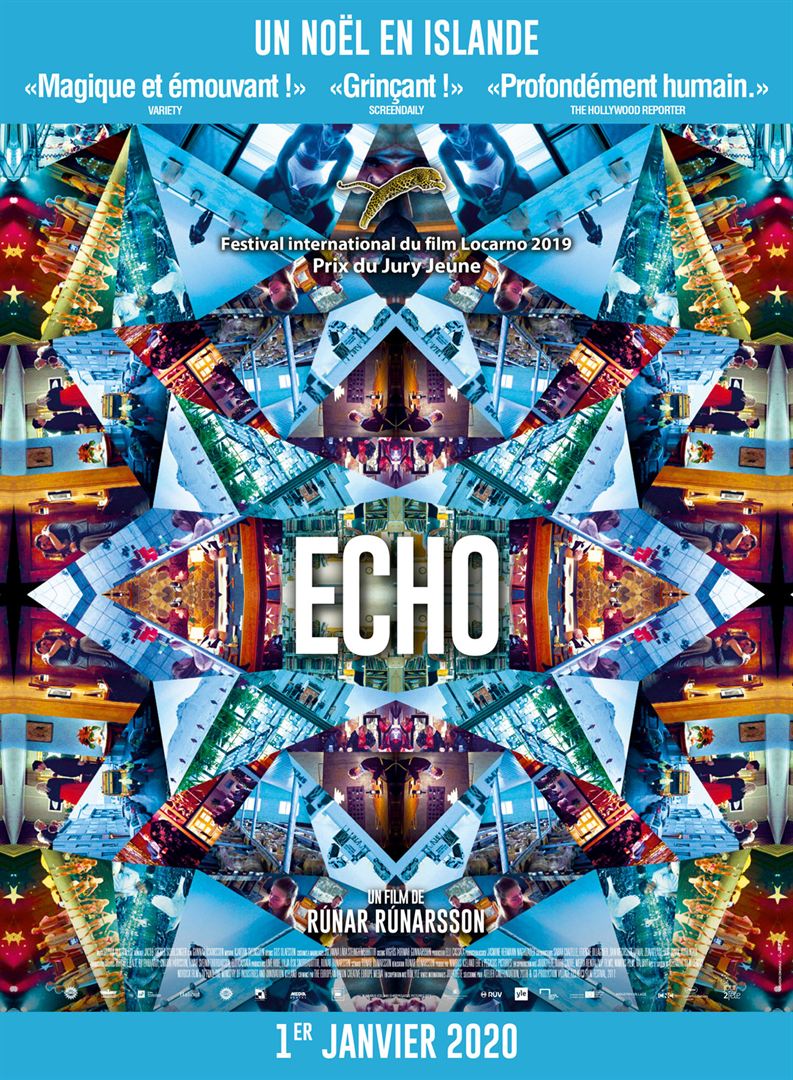

Merce Cunningham est sans doute l’une des figures les plus marquantes de la danse contemporaine. Sa carrière se déroule sur près de soixante-dix ans depuis la création de sa compagnie à New York en 1953 jusqu’à sa mort en 2009, pendant lesquels il montera 180 ballets et participera à 700 performances. Echo n’est pas un film comme les autres. Mais est-ce seulement un film ?

Echo n’est pas un film comme les autres. Mais est-ce seulement un film ? En mars 2003, alors que les États-Unis et le Royaume Uni s’apprêtaient à déclencher les hostilités contre l’Irak de Saddam Hussein en dépit d’une opinion publique hostile à la guerre, Katharine Gun, une employée du GCHQ, le service de renseignements électroniques britannique, a fait fuiter un mémo confidentiel de la NSA demandant à Londres son soutien pour connaître et influencer le vote des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur une résolution autorisant le déclenchement des hostilités.

En mars 2003, alors que les États-Unis et le Royaume Uni s’apprêtaient à déclencher les hostilités contre l’Irak de Saddam Hussein en dépit d’une opinion publique hostile à la guerre, Katharine Gun, une employée du GCHQ, le service de renseignements électroniques britannique, a fait fuiter un mémo confidentiel de la NSA demandant à Londres son soutien pour connaître et influencer le vote des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur une résolution autorisant le déclenchement des hostilités.