À Encino, près de Los Angeles, au début des 70ies, Gary (Cooper Hoffman) tombe amoureux au premier regard de Alana (Alana Haim). Il a quinze ans mais il est déjà presque autonome, assume seul la garde de son frère cadet, tourne dans une série télévisée, a un sacré esprit d’entreprise. Elle a vingt-cinq ans, est couvée par une famille juive étouffante, n’est pas sûre d’elle. S’aimeront-ils malgré leurs différences ?

À Encino, près de Los Angeles, au début des 70ies, Gary (Cooper Hoffman) tombe amoureux au premier regard de Alana (Alana Haim). Il a quinze ans mais il est déjà presque autonome, assume seul la garde de son frère cadet, tourne dans une série télévisée, a un sacré esprit d’entreprise. Elle a vingt-cinq ans, est couvée par une famille juive étouffante, n’est pas sûre d’elle. S’aimeront-ils malgré leurs différences ?

Le pitch que je viens d’écrire pourrait laisser redouter le pire : une RomCom sirupeuse dont les deux héros, sans surprise, dépassant les obstacles qui s’opposent à leur amour impossible, finiront, au dernier plan du film, par courir dans les bras l’un de l’autre pour s’unir dans un baiser qui durera toujours. Sans vouloir en divulguer la fin, Licorice Pizza présente ces ingrédients-là…. mais les accommode selon une recette délicieusement originale.

Commençons par jeter un oeil à l’affiche. Il est d’usage, dans les films qui racontent une histoire d’amour, d’y voir les deux héros s’enlacer tendrement en se lançant des regards espiègles et/ou énamourés. Rien de tel ici : l’héroïne est au premier plan, les mains sur les hanches, un brin effrontée et semble nous lancer un regard de défi. Le héros est au second plan, adossé à une voiture, les mains… comment dire…. Vers où dirige-t-il un regard dont on devine qu’il s’accompagne d’un sourire ? Vers Alana. Ce sera donc l’histoire d’un garçon qui aime une fille qui lui tourne le dos.

Arrêtons nous à présent sur le choix de ces deux acteurs. On est loin des stéréotypes hollywoodiens. Le personnage de Gary est interprété par le fils du regretté Philip Seymour Hoffman (que PT Anderson avait souvent fait tourner). Il a quelques kilos en trop, le visage couvert d’acné et une coiffure impossible. Alana Haim est la révélation du film : une jeune Barbara Streisand avec un nez « tellement juif » (c’est pas moi qui le dis mais une directrice de casting), un corps athlétique, toujours en mouvement. Exit Ken et Barbie.

Un mot enfin sur le titre. Sa police rappelle celle d’American Graffiti, le film iconique de Georges Lucas sur cette période. Le surlignage qui l’entoure est le même que celui utilisé pour l’affiche de Grease. On attendra en vain pendant les deux heures du film que s’éclaire sa signification. Le réalisateur confesse dans le dossier de presse qu’il s’agissait d’un diner d’Encino où sa famille se rendait parfois, dont le nom et les sonorités lui rappellent son enfance.

S’agit-il donc d’un film autobiographique ? pas tout à fait. Paul Thomas Anderson est né en 1970. Il a donc une douzaine d’années de plus que Gary. Mais il est né et a grandi à Encino et Licorice Pizza a le parfum de madeleine de ses amours enfantines.

Paul Thomas Anderson est un des plus grands réalisateurs américains contemporains. Il a acquis cette réputation en un quart de siècle et avec moins de dix films qui, tous ou presque, ont enthousiasmé la critique : Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood (son plus grand succès), Phantom Thread… Son cinéma n’est pas reconnaissable au premier coup d’oeil comme le serait celui de son homonyme, Wes Anderson, ou de Quentin Tarantino. Mais il y revisite souvent les mêmes thèmes (la famille unie, déchirée, recomposée) tire toujours le meilleur parti d’une bande musicale très riche (comme le montre évidemment Licorice Pizza qui puise abondamment dans les standards des 70ies) et attache un prix particulier à la qualité de l’image (il est un des rares réalisateurs à être resté fidèle au 35mm).

Il réussit avec Licorice Pizza une sacrée gageure : réaliser un film surprenant à partir d’une trame éculée. On devine dès sa première image comment il se terminera. Et pourtant on reste en alerte pendant tout le film – les esprits chagrins pourraient estimer que son dernier quart est de trop. Pourquoi ? Parce que cette histoire est faussement commune. Gary et Alana sont des adolescents comme tant d’autres ; mais ils sont uniques. Leur différence d’âge – censée constituer le principal obstacle à leur amour – s’efface très vite. Gary s’avère beaucoup plus mature que ses quinze ans – au point parfois de laisser douter de la crédibilité de certains épisodes de sa vie ; Alana au contraire a la vie cadenassée d’une ado couvée par des parents hyper-protecteurs.

Licorice Pizza est traversé par une immense vitalité, une réjouissante fraîcheur. C’est un film plaisant, sans que se cache derrière cet adjectif dévalorisé la moindre ironie condescendante. C’est un film qui m’a plu. C’est un film qui, je l’espère, vous plaira.

La bande-annonce

Vitalina Varela est Cap-Verdienne. Son mari, Joaquim, l’a quittée pour aller vivre et travailler au Portugal. Elle est restée sans nouvelles de lui pendant vingt-cinq ans avant de débarquer à Lisbonne, la cinquantaine déjà bien entamée, pieds nus, au lendemain de ses obsèques. Elle hérite d’un logement minuscule et insalubre.

Vitalina Varela est Cap-Verdienne. Son mari, Joaquim, l’a quittée pour aller vivre et travailler au Portugal. Elle est restée sans nouvelles de lui pendant vingt-cinq ans avant de débarquer à Lisbonne, la cinquantaine déjà bien entamée, pieds nus, au lendemain de ses obsèques. Elle hérite d’un logement minuscule et insalubre.

Charlotte (Gainsbourg) filme sa mère Jane (Birkin). Les deux actrices sont si connues que le titre de leur film peut faire l’économie de leurs patronymes… et l’affiche celui de leurs visages.

Charlotte (Gainsbourg) filme sa mère Jane (Birkin). Les deux actrices sont si connues que le titre de leur film peut faire l’économie de leurs patronymes… et l’affiche celui de leurs visages. En octobre 2002, une attaque terroriste fomentée par un commando tchétchène dans un grand théâtre de Moscou s’est soldée par la mort de tous les assaillants et d’une centaine d’otages. Dix sept ans plus tard, une ancienne otage, Natalia, qui a pris le voile dans un monastère orthodoxe, revient à Moscou pour organiser une cérémonie commémorative. Son retour rouvre dans sa famille, auprès de sa fille, qui fut, elle aussi, otage, des blessures non cicatrisées.

En octobre 2002, une attaque terroriste fomentée par un commando tchétchène dans un grand théâtre de Moscou s’est soldée par la mort de tous les assaillants et d’une centaine d’otages. Dix sept ans plus tard, une ancienne otage, Natalia, qui a pris le voile dans un monastère orthodoxe, revient à Moscou pour organiser une cérémonie commémorative. Son retour rouvre dans sa famille, auprès de sa fille, qui fut, elle aussi, otage, des blessures non cicatrisées. Écrivaine du réel, Marianne Winckler (Juliette Binoche) a quitté Paris pour s’installer à Caen dans un HLM désolant et pour y vivre le temps de quelques mois l’existence d’une chercheuse d’emploi et d’une travailleuse précaire en cachant son projet. Recrutée comme femme de ménage, elle est intégrée aux équipes chargées de l’entretien du ferry qui relie Ouistreham à l’Angleterre.

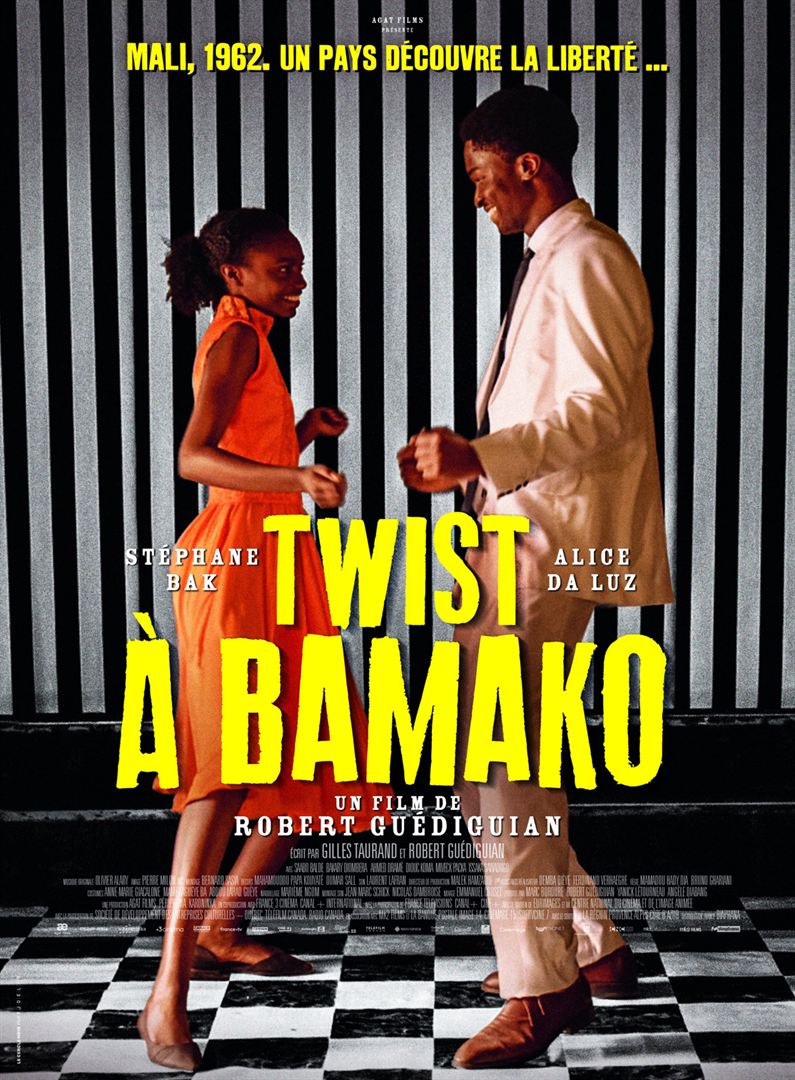

Écrivaine du réel, Marianne Winckler (Juliette Binoche) a quitté Paris pour s’installer à Caen dans un HLM désolant et pour y vivre le temps de quelques mois l’existence d’une chercheuse d’emploi et d’une travailleuse précaire en cachant son projet. Recrutée comme femme de ménage, elle est intégrée aux équipes chargées de l’entretien du ferry qui relie Ouistreham à l’Angleterre. Bamako. 1962. Le Mali vient d’accéder à l’indépendance et d’instaurer le socialisme pour tourner la page de la colonisation. Mais le nouveau régime se heurte à bien des obstacles.

Bamako. 1962. Le Mali vient d’accéder à l’indépendance et d’instaurer le socialisme pour tourner la page de la colonisation. Mais le nouveau régime se heurte à bien des obstacles. Juan-les-Pins 1958. Georges (Romain Duris) est un fêtard invétéré, un homme à femmes et un bonimenteur. Il rencontre à une réception huppée où il s’était invité Camille (Virginie Efira) et tombe éperdument amoureux d’elle. Neuf mois plus tard leur naît un fils prénommé Gary

Juan-les-Pins 1958. Georges (Romain Duris) est un fêtard invétéré, un homme à femmes et un bonimenteur. Il rencontre à une réception huppée où il s’était invité Camille (Virginie Efira) et tombe éperdument amoureux d’elle. Neuf mois plus tard leur naît un fils prénommé Gary Nour a quatorze ans. Ses trois frères veillent sur lui : Abel, l’aîné, fait figure de père de substitution, Mo, le plus fêtard, fait de la musculation et drague les filles, Hédi, le cadet, est un chien fou mouillé dans des trafics louches. Ces quatre frères hauts en couleurs vivent d’expédients et ont décidé, contre l’avis de leur oncle, de garder chez eux leur mère plongée dans un coma irréversible. Le jeune Nour est convaincu des vertus thérapeutiques des airs d’opéra que son père chantait à sa mère quand ils se sont rencontrés et que Nour lui fait réécouter. Au collège où il doit effectuer des travaux d’intérêt général, il rencontre une cantatrice, qui anime un atelier d’art lyrique et qui l’initiera au chant.

Nour a quatorze ans. Ses trois frères veillent sur lui : Abel, l’aîné, fait figure de père de substitution, Mo, le plus fêtard, fait de la musculation et drague les filles, Hédi, le cadet, est un chien fou mouillé dans des trafics louches. Ces quatre frères hauts en couleurs vivent d’expédients et ont décidé, contre l’avis de leur oncle, de garder chez eux leur mère plongée dans un coma irréversible. Le jeune Nour est convaincu des vertus thérapeutiques des airs d’opéra que son père chantait à sa mère quand ils se sont rencontrés et que Nour lui fait réécouter. Au collège où il doit effectuer des travaux d’intérêt général, il rencontre une cantatrice, qui anime un atelier d’art lyrique et qui l’initiera au chant. À Encino, près de Los Angeles, au début des 70ies, Gary (Cooper Hoffman) tombe amoureux au premier regard de Alana (Alana Haim). Il a quinze ans mais il est déjà presque autonome, assume seul la garde de son frère cadet, tourne dans une série télévisée, a un sacré esprit d’entreprise. Elle a vingt-cinq ans, est couvée par une famille juive étouffante, n’est pas sûre d’elle. S’aimeront-ils malgré leurs différences ?

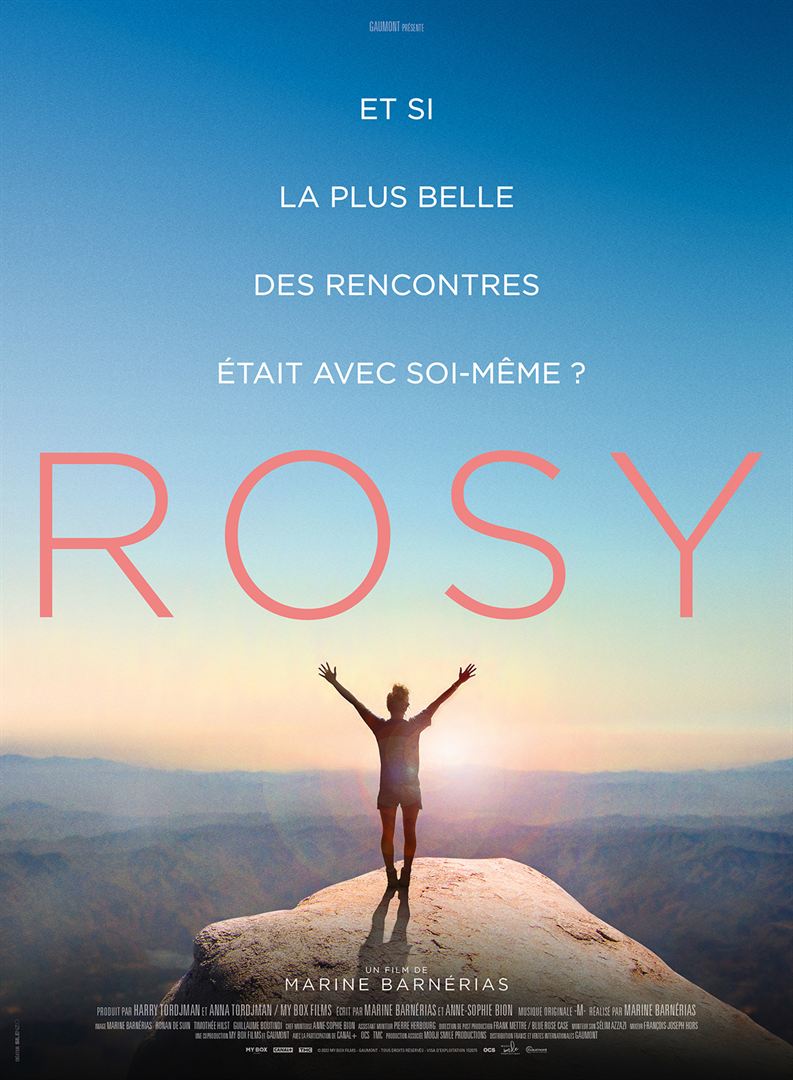

À Encino, près de Los Angeles, au début des 70ies, Gary (Cooper Hoffman) tombe amoureux au premier regard de Alana (Alana Haim). Il a quinze ans mais il est déjà presque autonome, assume seul la garde de son frère cadet, tourne dans une série télévisée, a un sacré esprit d’entreprise. Elle a vingt-cinq ans, est couvée par une famille juive étouffante, n’est pas sûre d’elle. S’aimeront-ils malgré leurs différences ? En 2015, âgée de vingt-et-un ans à peine, Marine Barniéras apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques (SEP). Elle décide alors d’entreprendre pendant six mois un extraordinaire voyage au bout du monde pour se réconcilier avec son corps. De ce voyage, elle tirera un livre, publié en 2017, Seper hero, puis un film baptisé Rosy, du nom qu’elle donne à la maladie tapie en elle et avec laquelle elle doit désormais cohabiter à jamais.

En 2015, âgée de vingt-et-un ans à peine, Marine Barniéras apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques (SEP). Elle décide alors d’entreprendre pendant six mois un extraordinaire voyage au bout du monde pour se réconcilier avec son corps. De ce voyage, elle tirera un livre, publié en 2017, Seper hero, puis un film baptisé Rosy, du nom qu’elle donne à la maladie tapie en elle et avec laquelle elle doit désormais cohabiter à jamais.