Alors que sa femme est sur le point d’accoucher, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est convoqué pour participer à un jury d’assises. L’homme qui est jugé a de lourds antécédents. Il est accusé d’avoir assassiné sa compagne un an plus tôt après une violente dispute dans un bar. Le cadavre de la victime a été retrouvé dans un ruisseau, en contrebas d’une route. Or Justin Kemp se souvient être passé ce soir-là dans ce bar, l’avoir quitté sous une pluie diluvienne et avoir heurté en, voiture ce qu’il a cru alors être un cerf sur la route, au-dessus de ce ruisseau. S’il est coupable du crime qui est jugé, peut-il laisser un innocent être condamné ?

Alors que sa femme est sur le point d’accoucher, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est convoqué pour participer à un jury d’assises. L’homme qui est jugé a de lourds antécédents. Il est accusé d’avoir assassiné sa compagne un an plus tôt après une violente dispute dans un bar. Le cadavre de la victime a été retrouvé dans un ruisseau, en contrebas d’une route. Or Justin Kemp se souvient être passé ce soir-là dans ce bar, l’avoir quitté sous une pluie diluvienne et avoir heurté en, voiture ce qu’il a cru alors être un cerf sur la route, au-dessus de ce ruisseau. S’il est coupable du crime qui est jugé, peut-il laisser un innocent être condamné ?

À quatre-vingt-quatorze ans, Clint Eastwood signe peut-être son dernier film. On avait dit la même chose du précédent, Cry Macho. Celui-ci, dans lequel il ne joue pas, semble réunir, par un ultime tour de force, toutes les qualités de cet immense réalisateur. Le scénario repose sur un pitch très simple et diablement séduisant. Il n’en réserve pas moins son lot de rebondissements qui maintient l’attention tout du long (les films de Clint Eastwood débordent largement les canoniques quatre-vingt-dix minutes). La narration est simple, claire et ne s’embarrasse pas, comme c’est le cas dans la plupart des films contemporains, de flash backs pour en pimenter la teneur.

Juré n° 2 fait inévitablement penser à Douze hommes en colère, le chef d’oeuvre référentiel de Sidney Lumet : un juré, qui doute de la culpabilité de l’accusé, tente de semer le doute dans l’esprit des onze autres jurés fermement décidés à le condamner sans délai. Le film de Lumet était une oeuvre progressiste, habitée par des convictions humanistes : le doute raisonnable doit bénéficier à l’accusé, quels que soient les préjugés qu’il suscite. C’était aussi, comme Du silence et des ombres (avec Gregory Peck) ou Mr Smith au Sénat (avec James Stewart), l’héroïsation de l’Américain moyen qui, inspiré par les plus hautes valeurs, animé de son seul courage, peut les faire triompher. C’était enfin avec son happy end un discours foncièrement optimiste d’une part sur l’Homme, dont l’humanisme intrinsèque finit toujours par l’emporter, d’autre part sur les institutions américaines qui, bien utilisées, permettent à ces bons sentiments de s’exprimer et de prévaloir.

Les films de Clint Eastwood sont plus sombres. Ses héros charrient un lourd passé, des tares dont ils ne se sont pas débarrassés. Justin Kemp par exemple se révèle un alcoolique en rémission dont la femme a perdu récemment les jumeaux qu’elle portait. Sans en rien dévoiler, puisqu’elle est au cœur de l’intrigue, la position qu’il adoptera durant le délibéré n’a pas la rigueur morale des héros de Lumet ou de Capra. Avec Eastwood, on est plutôt du côté de Jean Renoir dans La Règle du jeu : « Ce qui est terrible sur cette terre, c’est que tout le monde a ses raisons« .

Si l’on décortique Juré n° 2, on peut y découvrir quelques faiblesses : par exemple que la potentielle culpabilité de Justin Kemp n’ait pas été découverte plus tôt, notamment par un autre membre du jury. Mais ces chicaneries a posteriori n’enlèvent rien au plaisir que prendront à ce film d’abord ceux qui aiment les films de procès et plus largement tous les amoureux d’un cinéma classique et de belle facture. Jusqu’à son tout dernier plan ouvert à toutes les conjectures, qui suscitera des discussions enflammées en sortant de la salle.

La bande-annonce

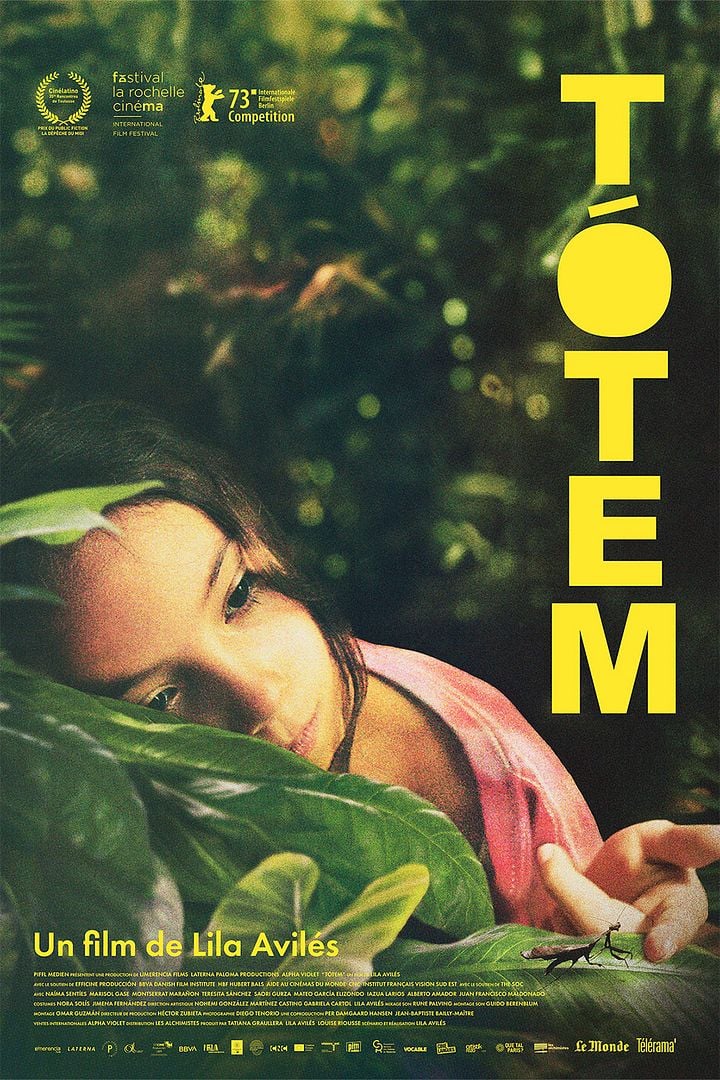

Sol a sept ans. Sa mère la conduit chez son père et chez ses tantes. La maisonnée vibre des préparatifs de la fête qui sera donnée ce soir-là.

Sol a sept ans. Sa mère la conduit chez son père et chez ses tantes. La maisonnée vibre des préparatifs de la fête qui sera donnée ce soir-là.

Un robot domestique, l’unité Rozzum7134, s’échoue sur une île inhabitée après une tempête. Programmé pour servir les humains, il doit s’acclimater à un milieu inhospitalier qui lui est spontanément hostile. Son chemin croise celui d’un oisillon orphelin. Le robot sauvage s’investit dans la mission qu’il croit s’être vu confier : accompagner cet oison fragile dans ses apprentissages et le préparer à la prochaine migration.

Un robot domestique, l’unité Rozzum7134, s’échoue sur une île inhabitée après une tempête. Programmé pour servir les humains, il doit s’acclimater à un milieu inhospitalier qui lui est spontanément hostile. Son chemin croise celui d’un oisillon orphelin. Le robot sauvage s’investit dans la mission qu’il croit s’être vu confier : accompagner cet oison fragile dans ses apprentissages et le préparer à la prochaine migration. Provinciale montée à Paris pour y finir ses études, Emilie (Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris avant d’être révélée par Klapisch dans

Provinciale montée à Paris pour y finir ses études, Emilie (Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris avant d’être révélée par Klapisch dans  La terre est un matériau de construction millénaire. Elle était déjà utilisée dans la vallée de la Mésopotamie onze mille ans avant Jésus-Christ. Aujourd’hui, si le béton domine, on redécouvre ses vertus.

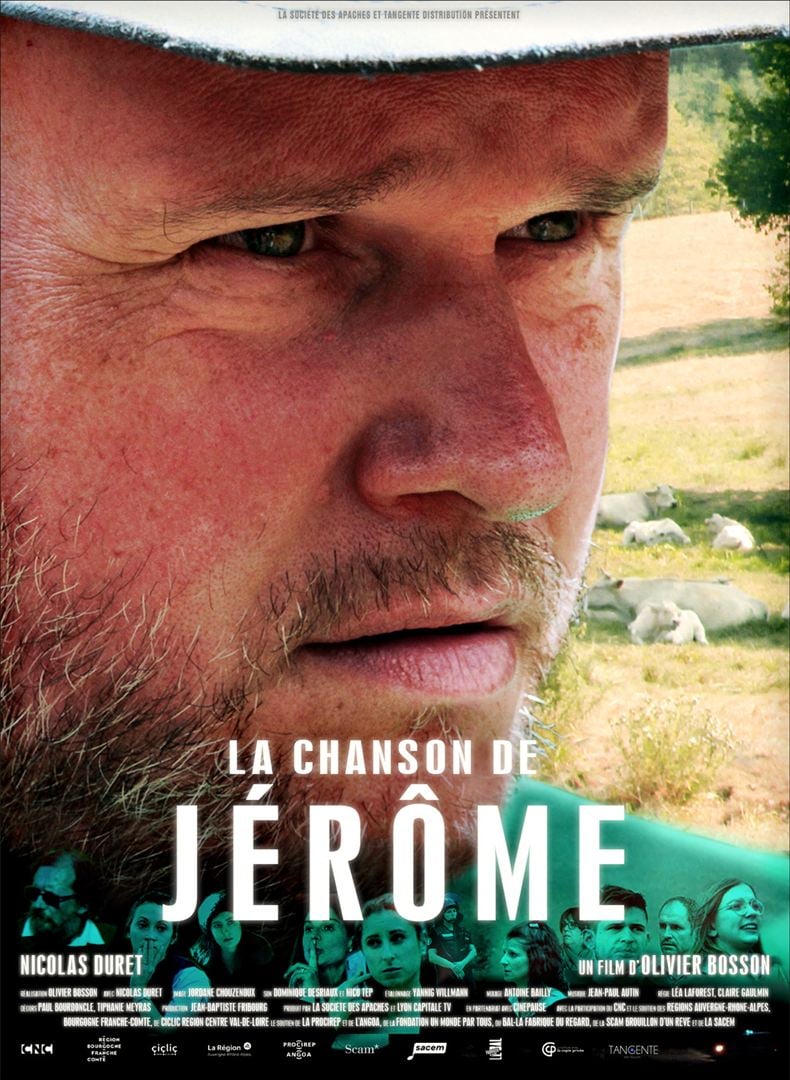

La terre est un matériau de construction millénaire. Elle était déjà utilisée dans la vallée de la Mésopotamie onze mille ans avant Jésus-Christ. Aujourd’hui, si le béton domine, on redécouvre ses vertus. Né en 1980, Jérôme Laronze était agriculteur en Saône-et-Loire dans la région de Cluny. À la tête d’une exploitation de 130ha, léguée par ses parents, il élevait des bovins. Il a été tué en mai 2017 de trois balles tirées par un gendarme. Il était en fuite depuis neuf jours après avoir échappé à un contrôle administratif. Membre de la Confédération paysanne, Jérôme Laronze était un agriculteur engagé en faveur de l’agriculture biologique, hostile aux normes de traçabilité auxquelles il reprochait de faire le jeu de l’agro-industrie.

Né en 1980, Jérôme Laronze était agriculteur en Saône-et-Loire dans la région de Cluny. À la tête d’une exploitation de 130ha, léguée par ses parents, il élevait des bovins. Il a été tué en mai 2017 de trois balles tirées par un gendarme. Il était en fuite depuis neuf jours après avoir échappé à un contrôle administratif. Membre de la Confédération paysanne, Jérôme Laronze était un agriculteur engagé en faveur de l’agriculture biologique, hostile aux normes de traçabilité auxquelles il reprochait de faire le jeu de l’agro-industrie. Alors que sa femme est sur le point d’accoucher, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est convoqué pour participer à un jury d’assises. L’homme qui est jugé a de lourds antécédents. Il est accusé d’avoir assassiné sa compagne un an plus tôt après une violente dispute dans un bar. Le cadavre de la victime a été retrouvé dans un ruisseau, en contrebas d’une route. Or Justin Kemp se souvient être passé ce soir-là dans ce bar, l’avoir quitté sous une pluie diluvienne et avoir heurté en, voiture ce qu’il a cru alors être un cerf sur la route, au-dessus de ce ruisseau. S’il est coupable du crime qui est jugé, peut-il laisser un innocent être condamné ?

Alors que sa femme est sur le point d’accoucher, Justin Kemp (Nicholas Hoult) est convoqué pour participer à un jury d’assises. L’homme qui est jugé a de lourds antécédents. Il est accusé d’avoir assassiné sa compagne un an plus tôt après une violente dispute dans un bar. Le cadavre de la victime a été retrouvé dans un ruisseau, en contrebas d’une route. Or Justin Kemp se souvient être passé ce soir-là dans ce bar, l’avoir quitté sous une pluie diluvienne et avoir heurté en, voiture ce qu’il a cru alors être un cerf sur la route, au-dessus de ce ruisseau. S’il est coupable du crime qui est jugé, peut-il laisser un innocent être condamné ? Marin Karmitz est connu pour être producteur de films et distributeur dans des salles qui portent les initiales de son nom. Moins connues sont sa passion pour la photographie et l’impressionnante collection qu’il a rassemblée au fil des ans. Une exposition lui était consacrée l’an dernier au Centre Pompidou. Y étaient exposées des oeuvres de la collection privée de Marin Karmitz et d’autres du fonds du Musée national d’art moderne.

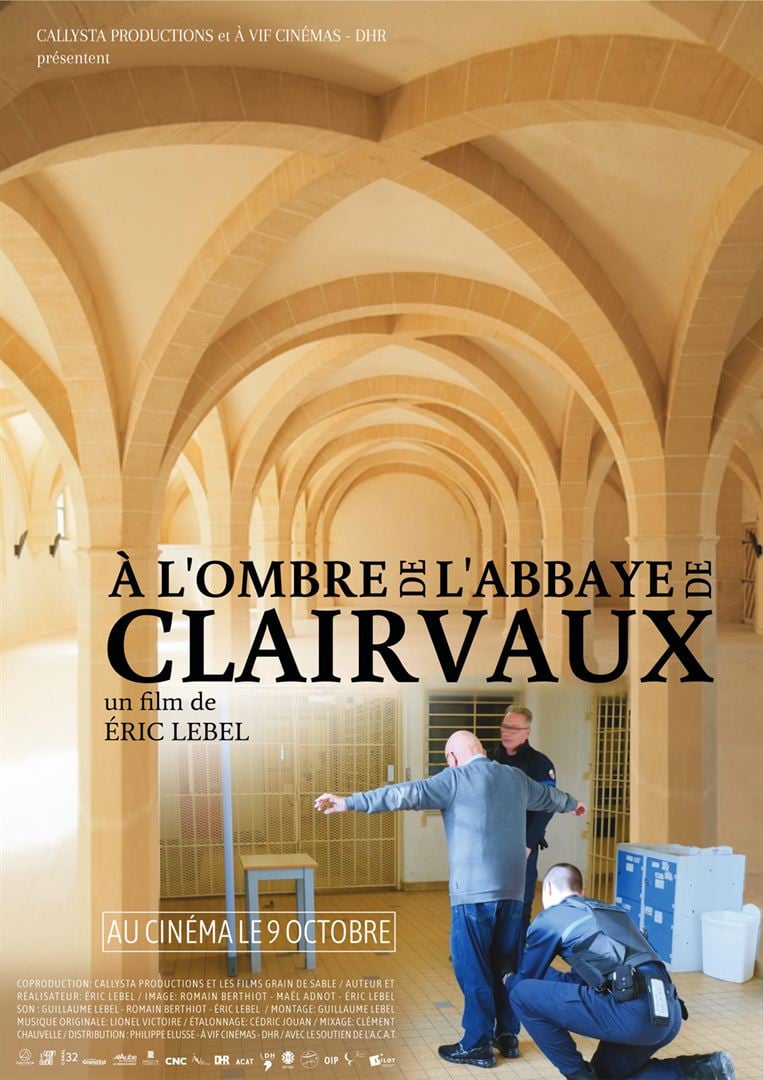

Marin Karmitz est connu pour être producteur de films et distributeur dans des salles qui portent les initiales de son nom. Moins connues sont sa passion pour la photographie et l’impressionnante collection qu’il a rassemblée au fil des ans. Une exposition lui était consacrée l’an dernier au Centre Pompidou. Y étaient exposées des oeuvres de la collection privée de Marin Karmitz et d’autres du fonds du Musée national d’art moderne. À Clairvaux, dans l’Aube, Bernard fonda au début du XIIème siècle une abbaye cistercienne qui eut une grande renommée. Ses moines en furent chassés à la Révolution française et l’abbaye fut transformée en prison. Jusqu’à sa fermeture en 2023, la maison centrale de Clairvaux accueillit des détenus condamnés à de longues peines.

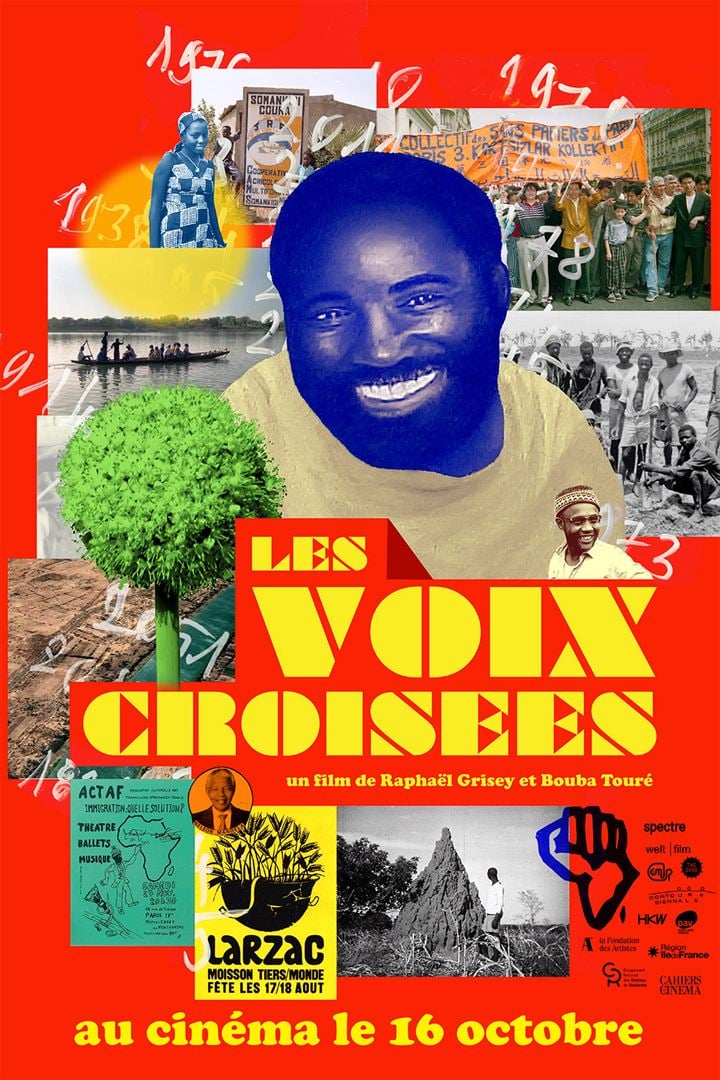

À Clairvaux, dans l’Aube, Bernard fonda au début du XIIème siècle une abbaye cistercienne qui eut une grande renommée. Ses moines en furent chassés à la Révolution française et l’abbaye fut transformée en prison. Jusqu’à sa fermeture en 2023, la maison centrale de Clairvaux accueillit des détenus condamnés à de longues peines. Né au Mali en 1948, Bouba Touré a immigré en France à la fin des années 60, a travaillé chez Chausson, un équipementier automobile, a connu la misère des foyers de travailleurs, a fréquenté les bancs de l’université de Vincennes et a participé aux mouvements protestataires qui dénonçaient les conditions d’accueil des travailleurs africains en France. En 1977, avec une dizaine d’immigrés maliens en France, il a décidé de revenir chez lui, dans la région de Kayes, sur les rives du fleuve Sénégal, et d’y créer une coopérative. Jusqu’à sa mort début 2022, il a vécu à cheval entre la France et le Mali et, en marge de son travail de projectionniste dans des salles de cinéma parisiennes, s’est érigé en mémoire vivante de l’immigration africaine à Paris.

Né au Mali en 1948, Bouba Touré a immigré en France à la fin des années 60, a travaillé chez Chausson, un équipementier automobile, a connu la misère des foyers de travailleurs, a fréquenté les bancs de l’université de Vincennes et a participé aux mouvements protestataires qui dénonçaient les conditions d’accueil des travailleurs africains en France. En 1977, avec une dizaine d’immigrés maliens en France, il a décidé de revenir chez lui, dans la région de Kayes, sur les rives du fleuve Sénégal, et d’y créer une coopérative. Jusqu’à sa mort début 2022, il a vécu à cheval entre la France et le Mali et, en marge de son travail de projectionniste dans des salles de cinéma parisiennes, s’est érigé en mémoire vivante de l’immigration africaine à Paris. Emprisonné à l’hôpital psychiatrique Arkhan après les crimes qu’il a commis, Arthur Fleck (Joaquin Phenix) attend son procès. Il fait la rencontre d’une autre internée, Lee Quinzel (Lady Gaga). La passion de la musique les rapproche. Le procès du Joker commence.

Emprisonné à l’hôpital psychiatrique Arkhan après les crimes qu’il a commis, Arthur Fleck (Joaquin Phenix) attend son procès. Il fait la rencontre d’une autre internée, Lee Quinzel (Lady Gaga). La passion de la musique les rapproche. Le procès du Joker commence.