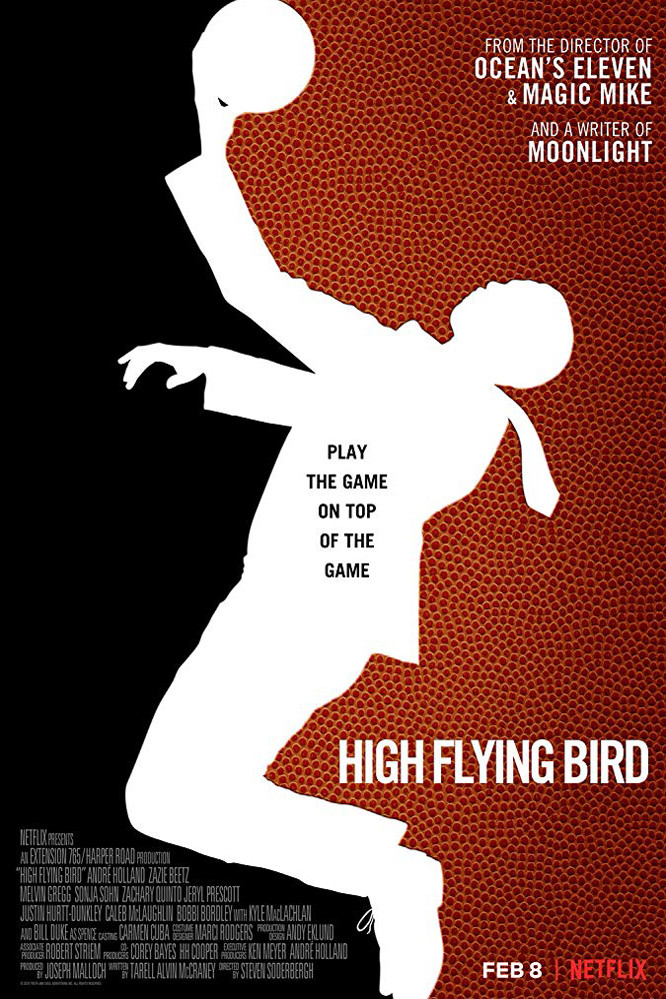

Ray Burke (André Holland, le héros de la série The Eddy) a réussi à faire de sa passion pour le basket son gagne-pain : il est agent de joueurs. Il a notamment sous contrat Erick Scott, un rookie prometteur. Mais le lock-out, la grève qui interdit aux joueurs l’accès aux terrains, met en péril son avenir professionnel.

Ray Burke (André Holland, le héros de la série The Eddy) a réussi à faire de sa passion pour le basket son gagne-pain : il est agent de joueurs. Il a notamment sous contrat Erick Scott, un rookie prometteur. Mais le lock-out, la grève qui interdit aux joueurs l’accès aux terrains, met en péril son avenir professionnel.

Steven Soderbergh est sans doute l’un des plus grands réalisateurs américains contemporains. En 1989, à vingt-six ans à peine, il décroche la Palme d’or à Cannes avec son premier film, Sexe, Mensonge et Vidéos. Je me souviens de mon enthousiasme à sa sortie devant cet Ovni cinématographique qui soufflait un vent nouveau. Soderbergh a ensuite tissé une carrière originale, zigzaguant entre blockbusters (la trilogies des Oceans, Erin Brockovich…) et films d’auteur (Traffic qui lui vaut l’Oscar du meilleur réalisateur, Solaris…). Il a toujours su s’entourer des acteurs les plus bankables du moment : George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts, Benicio del Toro… Annonçant régulièrement sa retraite, mais revenant toujours sur ses annonces, il s’essaie à de nouvelles formes de cinéma : les courts métrages, les séries, les films TV. En 2018, il tourne en dix jours avec un IPhone8 Paranoïa, un petit bijou schizophrène et claustrophobe. C’est avec le même procédé qu’il tourne High Flying Bird dont il assure non seulement la réalisation mais aussi la photographie et le montage.

Pour comprendre et apprécier son film, sorti directement sur Netflix en février 2019, il faut connaître le basket américain, savoir ce qu’est un rookie (un joueur fraîchement émoulu qui effectue sa première année en Ligue), avoir suivi les lock-out, ces parties de bras de fer opposant le syndicat des joueurs, la ligue et les propriétaires des clubs qui ont émaillé l’histoire de la NBA ces trente dernières années.

Ces références me faisaient défaut. Du coup, le plaisir que j’ai pris à High Flying Bird en fut diminué d’autant. J’avoue n’avoir pas accroché à cette histoire dont je ne comprenais pas les enjeux. Son principal ressort ne s’est éclairé pour moi qu’à la toute fin du film. Trop tard !

Dans un futur proche, des implants oculaires et d’immenses base de données permettent à la police de connaître les allées-et-venues de chaque individu en temps réel. Une série de meurtres n ‘ont pas été élucidés. Ils n’ont pu être réalisés qu’au prix d’une manipulation informatique sophistiquée pour contourner ce dispositif de surveillance. L’inspecteur Sal Frieland (Clive Owen) est chargé de l’enquête. Il réussit à piéger une mystérieuse hackeuse (Amanda Seyfried).

Dans un futur proche, des implants oculaires et d’immenses base de données permettent à la police de connaître les allées-et-venues de chaque individu en temps réel. Une série de meurtres n ‘ont pas été élucidés. Ils n’ont pu être réalisés qu’au prix d’une manipulation informatique sophistiquée pour contourner ce dispositif de surveillance. L’inspecteur Sal Frieland (Clive Owen) est chargé de l’enquête. Il réussit à piéger une mystérieuse hackeuse (Amanda Seyfried). Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident.

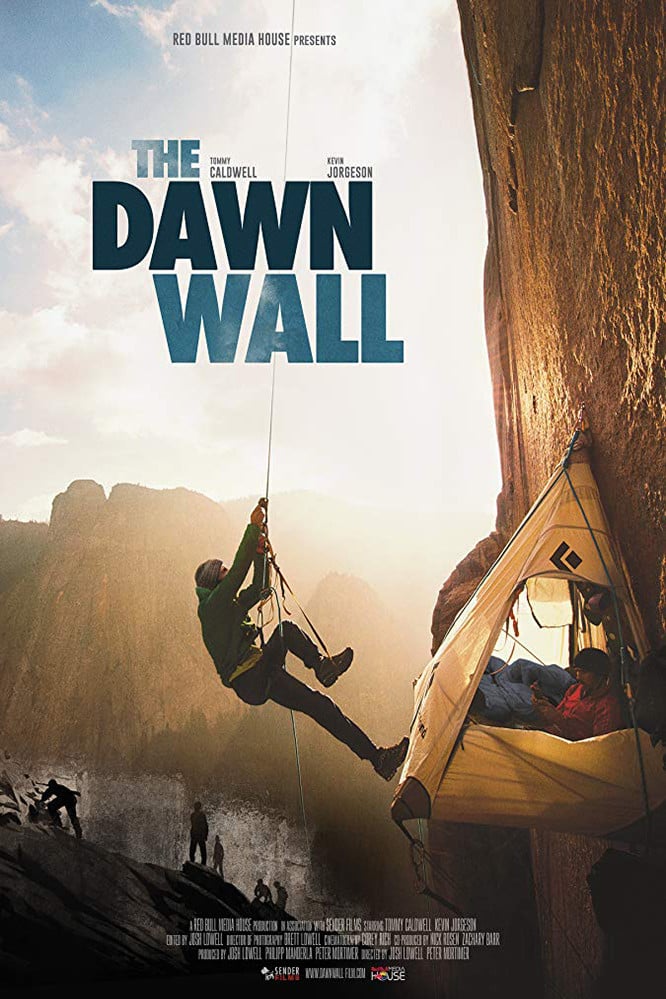

Ce documentaire aurait pu avoir un titre plus savant : « Agnotologie » (l’étude de la production de l’ignorance, du doute ou de la désinformation). Le sujet est à la mode ces temps-ci, qu’il s’agisse des origines du Covid, des moyens de le soigner, de l’utilité de s’en vacciner ou du résultat des élections américaines ou encore des menées obscures de la Russie ou de la Chine pour semer la confusion en Occident. Au cœur de la vallée de Yosemite se dresse El Capitan un monolithe vertical de près de neuf cents mètres de haut. Il a depuis toujours fasciné les alpinistes qui ont entrepris de l’escalader de toutes les façons possibles et par toutes les voies possibles.

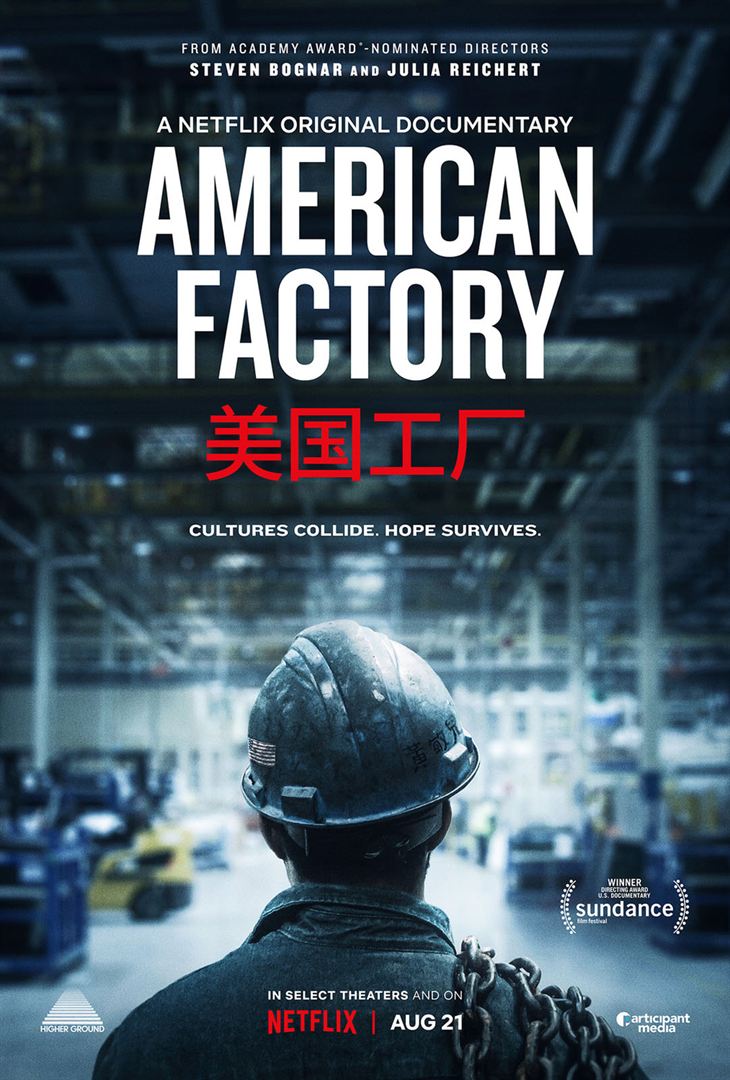

Au cœur de la vallée de Yosemite se dresse El Capitan un monolithe vertical de près de neuf cents mètres de haut. Il a depuis toujours fasciné les alpinistes qui ont entrepris de l’escalader de toutes les façons possibles et par toutes les voies possibles. À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer.

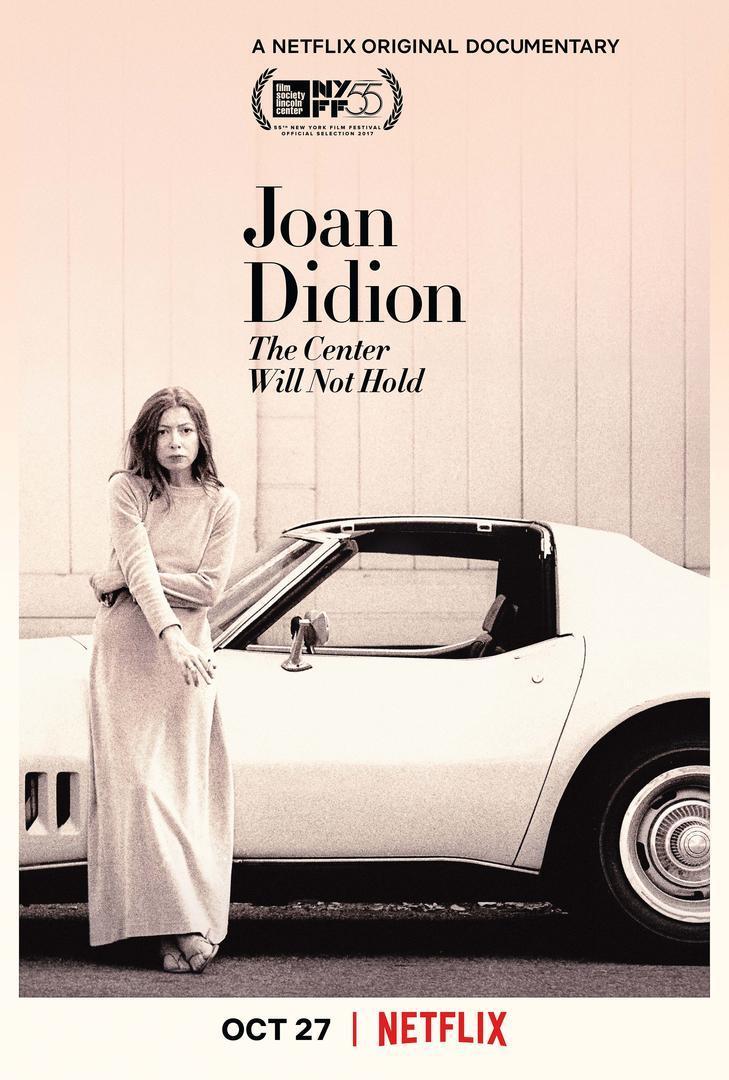

À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer. Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps. Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces.

Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces. La campagne québécoise est dévastée par des hordes de zombies. Quelques survivants tentent tant bien que mal de les éviter : Bonin (Marc-Antoine Grondin), Tania (Mona Chokri), Zoé, la gamine qu’ils recueillent, Pauline et Thérèse, deux femmes d’âge mur qui les abritent un temps dans leur maison, Céline (Brigitte Poupart), que la mort de son enfant a durcie à jamais, Réal, un vendeur d’assurances mordu mais pas encore contaminé et Ti-Cul, l’ado qui l’accompagne fidèlement….

La campagne québécoise est dévastée par des hordes de zombies. Quelques survivants tentent tant bien que mal de les éviter : Bonin (Marc-Antoine Grondin), Tania (Mona Chokri), Zoé, la gamine qu’ils recueillent, Pauline et Thérèse, deux femmes d’âge mur qui les abritent un temps dans leur maison, Céline (Brigitte Poupart), que la mort de son enfant a durcie à jamais, Réal, un vendeur d’assurances mordu mais pas encore contaminé et Ti-Cul, l’ado qui l’accompagne fidèlement…. Anabel (Susi Sanchez) est une grande bourgeoise de la haute société espagnole. Rien ne peut laisser imaginer qu’elle a eu une jeunesse rebelle et qu’elle a abandonné sa fille, Chiara (Barbara Lennie), qui la retrouve trente ans plus tard. Contre toute attente, Chiara ne lui demande pas d’argent, mais du temps : passer dix jours avec elle dans sa maison natale, perdue au cœur des Pyrénées françaises. Anabel accepte, non sans réticence cet étrange contrat.

Anabel (Susi Sanchez) est une grande bourgeoise de la haute société espagnole. Rien ne peut laisser imaginer qu’elle a eu une jeunesse rebelle et qu’elle a abandonné sa fille, Chiara (Barbara Lennie), qui la retrouve trente ans plus tard. Contre toute attente, Chiara ne lui demande pas d’argent, mais du temps : passer dix jours avec elle dans sa maison natale, perdue au cœur des Pyrénées françaises. Anabel accepte, non sans réticence cet étrange contrat. Nyles (Andy Samberg) est prisonnier d’une boucle temporelle. Il est condamné à revivre éternellement la journée du 9 novembre où il accompagne sa petite amie Misty (Meredith Hagner) à Palm Springs, dans le désert californien, au mariage de Abe et Tala dont Misty est la demoiselle d’honneur. Nyles y fait la connaissance de Sarah (Cristin Milioti), la sœur de la fiancée qui le rejoint, après bien des péripéties, dans ce « jour sans fin ».

Nyles (Andy Samberg) est prisonnier d’une boucle temporelle. Il est condamné à revivre éternellement la journée du 9 novembre où il accompagne sa petite amie Misty (Meredith Hagner) à Palm Springs, dans le désert californien, au mariage de Abe et Tala dont Misty est la demoiselle d’honneur. Nyles y fait la connaissance de Sarah (Cristin Milioti), la sœur de la fiancée qui le rejoint, après bien des péripéties, dans ce « jour sans fin ».