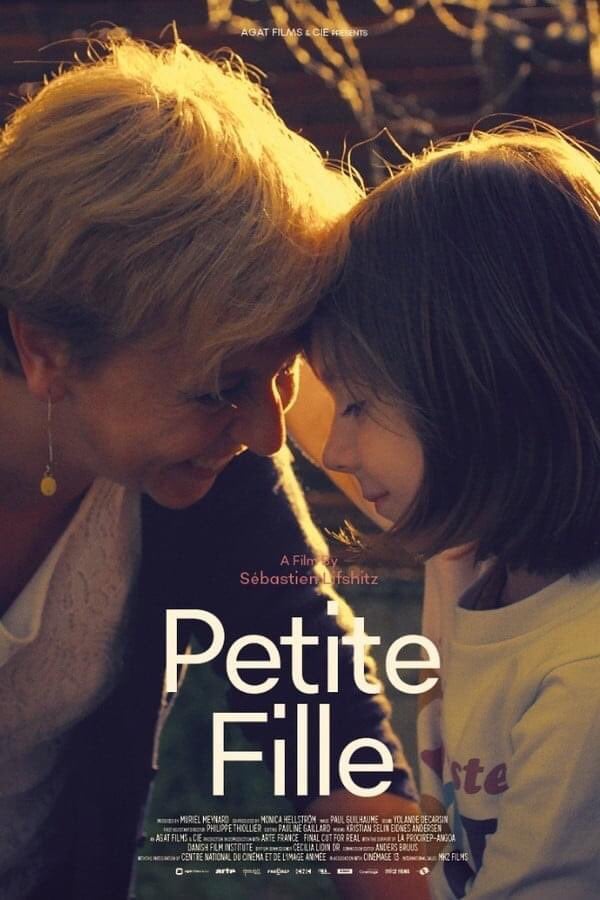

Sasha, sept ans, est une petite fille née dans un corps de garçon. Ses parents l’ont vite compris. Ils vont se battre pour que la société accepte Sasha et sa différence.

Sasha, sept ans, est une petite fille née dans un corps de garçon. Ses parents l’ont vite compris. Ils vont se battre pour que la société accepte Sasha et sa différence.

Après avoir consacré en 2013 un documentaire à Bambi, une célèbre meneuse de revue transgenre, Sébastien Lifshitz creuse le sujet de la transidentité en plantant sa caméra près de Reims dans la maison d’une famille aimante dont l’un des quatre enfants souffre de dysphorie de genre.

Petite fille est autant sinon plus un documentaire sur Sasha que sur sa mère. On y découvre une femme passionnément attachée à son enfant qui mettra tout en œuvre pour lui donner une vie heureuse. On la sent rongée par le venin de la culpabilité : qu’elle ait durant sa grossesse ardemment désirée une fille a-t-il influencé le développement de Sasha ? Mais la pédopsychiatre qu’elle consulte a tôt fait de la rassurer : si la médecine ignore les causes de la dysphorie de genre, elle a quelque certitude sur ce qui n’en est pas la cause, notamment les désirs, conscients ou inconscients des parents.

Petite fille nous montre une cellule familiale profondément aimante et soudée. Karine, la mère, est la plus pugnace dans le combat qu’elle mène contre le directeur de l’école qui refuse que Sasha soit considéré comme une fille, ou contre la directrice du cours du danse qui l’en bannit purement et simplement. Mais son mari, quoique plus mutique, est tout aussi solidaire ainsi que la fratrie de Sasha, à commencer par sa sœur aînée et son grand frère, un petit gars qui comprend sans s’en plaindre que sa mère lui consacre moins de temps qu’à Sasha.

Tant de sollicitude, tant d’amour autour de Sasha attendrirait un cœur de pierre. Mais pour autant, quitte à paraître plus insensible que je ne suis, j’émettrais deux réserves.

La première concerne la structure du documentaire qui, une fois présentés Sasha et ses parents, n’a pas grand chose d’autre à dire au risque d’en faire très vite retomber l’intérêt.

La seconde est une forme de malaise que j’hésite à articuler tant je crains d’être accusé de transphobie. Il concerne la capacité de Sasha, si jeune, à comprendre les enjeux de sa réattribution de genre et surtout la lucidité de sa mère dont on se demande parfois si l’amour si absolu qu’elle porte à Sasha et la passion qu’elle met dans son combat ne l’aveuglent pas.

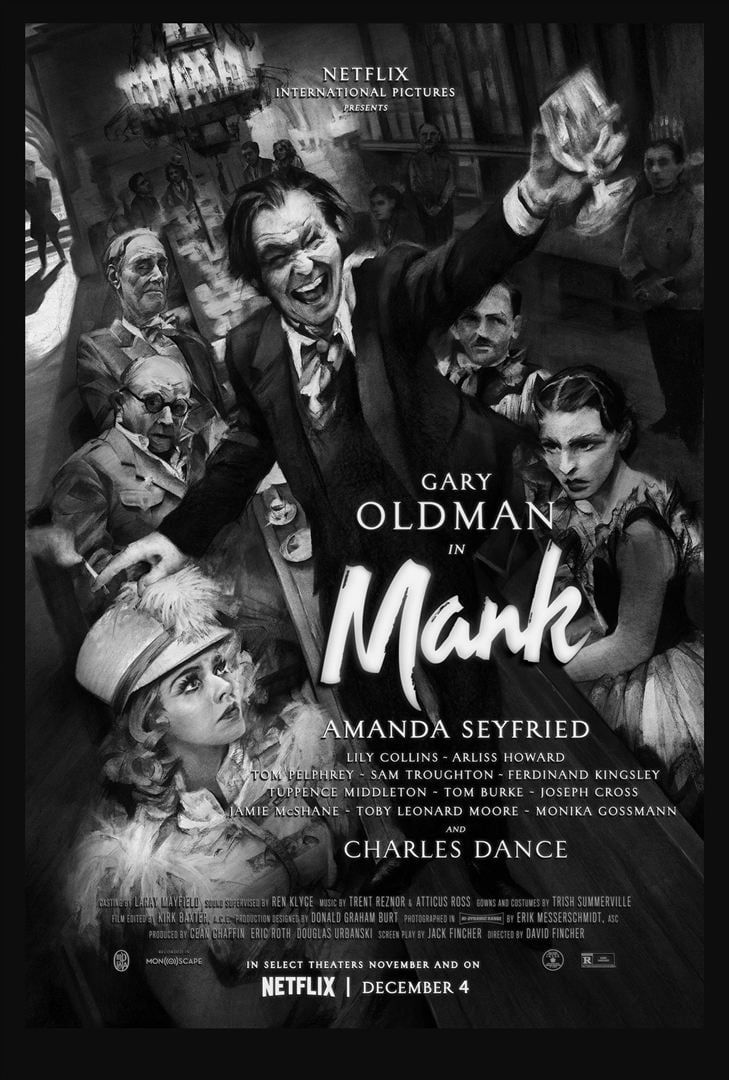

1940. Immobilisé par une jambe dans le plâtre, le scénariste Herman J. Mankiewicz est confié aux bons soins d’une secrétaire et d’une infirmière dans un ranch au milieu du désert californien. RKO lui donne carte blanche pour écrire le scénario que tournera un jeune réalisateur venu du théâtre et du cinéma, précédé d’une réputation de génie, Orson Welles. Ce sera Citizen Kane.

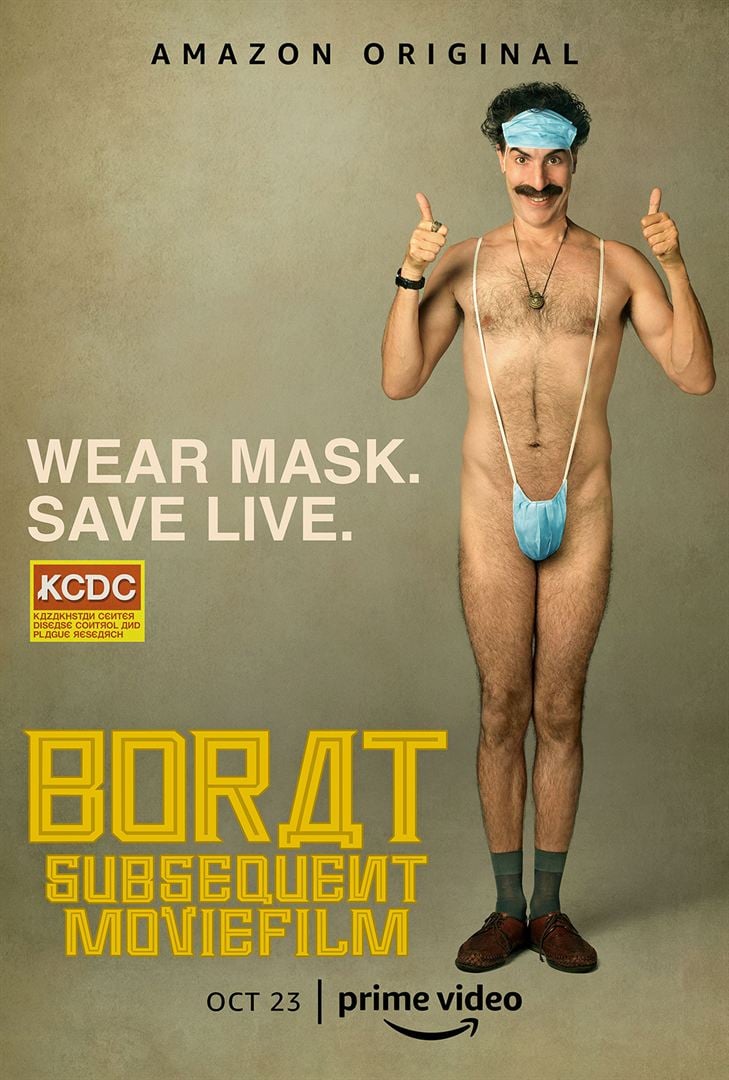

1940. Immobilisé par une jambe dans le plâtre, le scénariste Herman J. Mankiewicz est confié aux bons soins d’une secrétaire et d’une infirmière dans un ranch au milieu du désert californien. RKO lui donne carte blanche pour écrire le scénario que tournera un jeune réalisateur venu du théâtre et du cinéma, précédé d’une réputation de génie, Orson Welles. Ce sera Citizen Kane. Borat Margaret (sic) Sagdiyev est libéré du goulag où il a été expédié. Un cadeau lui est confié par le Président du Kazakhstan, qu’il devra remettre au président Donald Trump ou, à défaut, au vice-président Mike Pence. C’est l’occasion pour le journaliste kazakh, perclus de préjugés antisémites et racistes, de revenir aux Etats-Unis, quinze ans après son précédent séjour. Sa fille, Turat, est du voyage.

Borat Margaret (sic) Sagdiyev est libéré du goulag où il a été expédié. Un cadeau lui est confié par le Président du Kazakhstan, qu’il devra remettre au président Donald Trump ou, à défaut, au vice-président Mike Pence. C’est l’occasion pour le journaliste kazakh, perclus de préjugés antisémites et racistes, de revenir aux Etats-Unis, quinze ans après son précédent séjour. Sa fille, Turat, est du voyage. Une femme et deux enfants descendent à leurs risques et périls une rivière les yeux bandés pour fuir un terrible fléau.

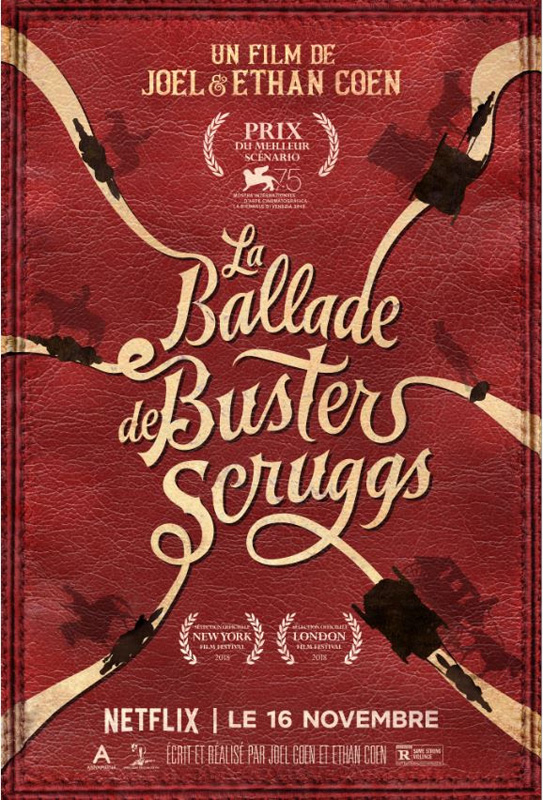

Une femme et deux enfants descendent à leurs risques et périls une rivière les yeux bandés pour fuir un terrible fléau. Annoncé au départ comme devant former une mini-série de six épisodes d’une heure chacun, La Ballade de Buster Scruggs est finalement un film à sketchs de deux heures. On y croise un as de la gâchette amateur de bel canto, un braqueur de banque malchanceux, un homme-tronc et son impresario, un chercheur d’or têtu, une jeune femme en route vers l’Oregon et cinq voyageurs dans une diligence.

Annoncé au départ comme devant former une mini-série de six épisodes d’une heure chacun, La Ballade de Buster Scruggs est finalement un film à sketchs de deux heures. On y croise un as de la gâchette amateur de bel canto, un braqueur de banque malchanceux, un homme-tronc et son impresario, un chercheur d’or têtu, une jeune femme en route vers l’Oregon et cinq voyageurs dans une diligence. D’abord, ils ont tué mon père est l’adaptation fidèle du livre autobiographique de Loung Ung, déportée avec toute sa famille dans un camp de travail khmer entre 1975 et 1979. Il est l’oeuvre d’Angelina Jolie, la super star hollywoodienne qui entretient une relation particulière avec le Cambodge où elle était allée tourner au début des années 2000 quelques scènes de Tomb Raider : elle y a adopté son premier enfant et a obtenu la double nationalité.

D’abord, ils ont tué mon père est l’adaptation fidèle du livre autobiographique de Loung Ung, déportée avec toute sa famille dans un camp de travail khmer entre 1975 et 1979. Il est l’oeuvre d’Angelina Jolie, la super star hollywoodienne qui entretient une relation particulière avec le Cambodge où elle était allée tourner au début des années 2000 quelques scènes de Tomb Raider : elle y a adopté son premier enfant et a obtenu la double nationalité. Présenté au festival de Sundance en janvier 2019, diffusé sur Netflix depuis juin 2019, nominé aux derniers Oscars (où American Factory lui fut préféré), Democracia em Vertigem (littéralement « la démocratie prise de vertige ») est un documentaire sur la vie politique brésilienne contemporaine. Sa réalisatrice, la jeune Petra Costa, n’hésite pas à s’y mettre en scène, elle et sa famille, composée pour partie de riches entrepreneurs liés au patronat conservateur et pour une autre de jeunes révolutionnaires anti-système.

Présenté au festival de Sundance en janvier 2019, diffusé sur Netflix depuis juin 2019, nominé aux derniers Oscars (où American Factory lui fut préféré), Democracia em Vertigem (littéralement « la démocratie prise de vertige ») est un documentaire sur la vie politique brésilienne contemporaine. Sa réalisatrice, la jeune Petra Costa, n’hésite pas à s’y mettre en scène, elle et sa famille, composée pour partie de riches entrepreneurs liés au patronat conservateur et pour une autre de jeunes révolutionnaires anti-système. Documentariste et cycliste amateur, Bryan Fogel avait décidé de mener une enquête sur le dopage sportif en utilisant son propre corps comme cobaye. Un peu comme Morgan Spurlock dans Super Size Me, qui mesura les effets de la malbouffe en se nourrissant uniquement de McBurgers. Pour mener à bien son enquête, le cycliste est entré un contact avec Gregory Rodchenkov, un chimiste russe qui dirigeait à l’époque le laboratoire de Moscou référent de l’Agence mondiale antidopage. Avec sa complicité active, Bryan Fogel a suivi un programme anabolisant censé développer ses performances.

Documentariste et cycliste amateur, Bryan Fogel avait décidé de mener une enquête sur le dopage sportif en utilisant son propre corps comme cobaye. Un peu comme Morgan Spurlock dans Super Size Me, qui mesura les effets de la malbouffe en se nourrissant uniquement de McBurgers. Pour mener à bien son enquête, le cycliste est entré un contact avec Gregory Rodchenkov, un chimiste russe qui dirigeait à l’époque le laboratoire de Moscou référent de l’Agence mondiale antidopage. Avec sa complicité active, Bryan Fogel a suivi un programme anabolisant censé développer ses performances. Lucy Cola (Natalie Portman) rêvait depuis l’enfance de voyager dans l’espace. Son rêve est devenu réalité à force de travail et de sacrifices. Après une mission spatiale, elle doit se réacclimater à la banalité du quotidien. Lucy n’a qu’une seule obsession : repartir.

Lucy Cola (Natalie Portman) rêvait depuis l’enfance de voyager dans l’espace. Son rêve est devenu réalité à force de travail et de sacrifices. Après une mission spatiale, elle doit se réacclimater à la banalité du quotidien. Lucy n’a qu’une seule obsession : repartir. Le jeune Agu coule des jours heureux dans une petite ville d’Afrique de l’Ouest entre son père, sa mère, son frère aîné et sa petite sœur. Mais la guerre civile menace cet Eden. Sa mère et sa sœur doivent s’enfuir à la capitale. Quand l’armée régulière exécute sous ses yeux son père et son frère, Agu n’a d’autre alternative que de s’enfuir dans la jungle. Il y est recueilli par un bataillon d’enfants-soldats dirigé par un « commandant (Idris Elba) aussi charismatique que violent.

Le jeune Agu coule des jours heureux dans une petite ville d’Afrique de l’Ouest entre son père, sa mère, son frère aîné et sa petite sœur. Mais la guerre civile menace cet Eden. Sa mère et sa sœur doivent s’enfuir à la capitale. Quand l’armée régulière exécute sous ses yeux son père et son frère, Agu n’a d’autre alternative que de s’enfuir dans la jungle. Il y est recueilli par un bataillon d’enfants-soldats dirigé par un « commandant (Idris Elba) aussi charismatique que violent.