Max (François Damiens) est un tueur à gages sans scrupules. Mais depuis que sa femme (Vanessa Paradis) l’a quitté, il souffre d’un mal rédhibitoire dans son emploi : la moindre goutte de sang suffit à le faire tourner de l’oeil. Ce syndrome l’oblige à se ranger des voitures. Ses voisins, Karim (William Lebghil) et Stéphanie (Laura Flepin) l’aident à trouver un emploi dans la société de crédit à la consommation où ils travaillent. Mais, menacé de mort, Max doit partir en cavale et entraîne avec lui ses voisins.

Max (François Damiens) est un tueur à gages sans scrupules. Mais depuis que sa femme (Vanessa Paradis) l’a quitté, il souffre d’un mal rédhibitoire dans son emploi : la moindre goutte de sang suffit à le faire tourner de l’oeil. Ce syndrome l’oblige à se ranger des voitures. Ses voisins, Karim (William Lebghil) et Stéphanie (Laura Flepin) l’aident à trouver un emploi dans la société de crédit à la consommation où ils travaillent. Mais, menacé de mort, Max doit partir en cavale et entraîne avec lui ses voisins.

Le scénario des Complices est particulièrement improbable. Mais il ne faut pas s’y arrêter. L’essentiel est ailleurs, dans l’humour noir et potache de ses personnages, François Damiens en tête qui n’a jamais été si convaincant que dans le personnage taiseux, à la Jean Reno, d’un tueur à gages en mal de reconversion. On se demande comment il réussit à ne pas éclater de rire au milieu de ses scènes et à garder le même mutisme imperturbable.

William Lebghil, à ses côtés, confirme qu’il est décidément « l’éberlué le plus savoureux du cinéma hexagonal » (Télérama). Laura Felpin n’a pas le physique de la bimbo de service ; mais, depuis sa révélation dans la série Le Flambeau, elle s’est taillé une place en tête d’affiche.

Le film n’est pas seulement l’enchaînement de scènes désopilantes. À travers le personnage de Karim, dont la naïveté proverbiale confine à la stupidité, et celui de Stéphanie qui, elle, a les pieds sur terre et ne s’en laisse pas compter, il évoque un thème original : la gentillesse. Moins novatrice est la façon dont Les Complices décrit une société de prêt à la consommation et l’absence de scrupules de son business model.

Les Complices n’est pas un film inoubliable ; mais, si on a aimé Barbaque ou Bonne Conduite, on passera avec lui un bon moment.

Reyhaneh Jabbari, âgée de dix-neuf ans, a poignardé en 2007 Mortez Sarbandi qui s’apprêtait à la violer après l’avoir attirée dans un appartement sous le prétexte de lui demander d’en refaire la décoration intérieure. Immédiatement arrêtée par la police, contrainte sous la torture à de fausses confessions, elle est condamnée à mort deux ans plus tard. Elle sera finalement exécutée le 25 octobre 2014.

Reyhaneh Jabbari, âgée de dix-neuf ans, a poignardé en 2007 Mortez Sarbandi qui s’apprêtait à la violer après l’avoir attirée dans un appartement sous le prétexte de lui demander d’en refaire la décoration intérieure. Immédiatement arrêtée par la police, contrainte sous la torture à de fausses confessions, elle est condamnée à mort deux ans plus tard. Elle sera finalement exécutée le 25 octobre 2014. Pina Bausch est morte en 2009. Mais ses mânes continuent à hanter la danse contemporaine. Les danseurs de sa compagnie (Dominique Mercy, Malou Airaudo, Clémentine Deluy, Josephine Ann Endicott…) se chargent de transmettre son l’héritage.

Pina Bausch est morte en 2009. Mais ses mânes continuent à hanter la danse contemporaine. Les danseurs de sa compagnie (Dominique Mercy, Malou Airaudo, Clémentine Deluy, Josephine Ann Endicott…) se chargent de transmettre son l’héritage. Laure Poitras, documentariste engagée, qui décrivit les conditions de vie en Irak sous occupation américaine (My Country, my country), enquêta à Guantanamo (The Oath) et défendit Snowden (Citizenfour) consacre son dernier documentaire à la grande photographe Nan Goldin.

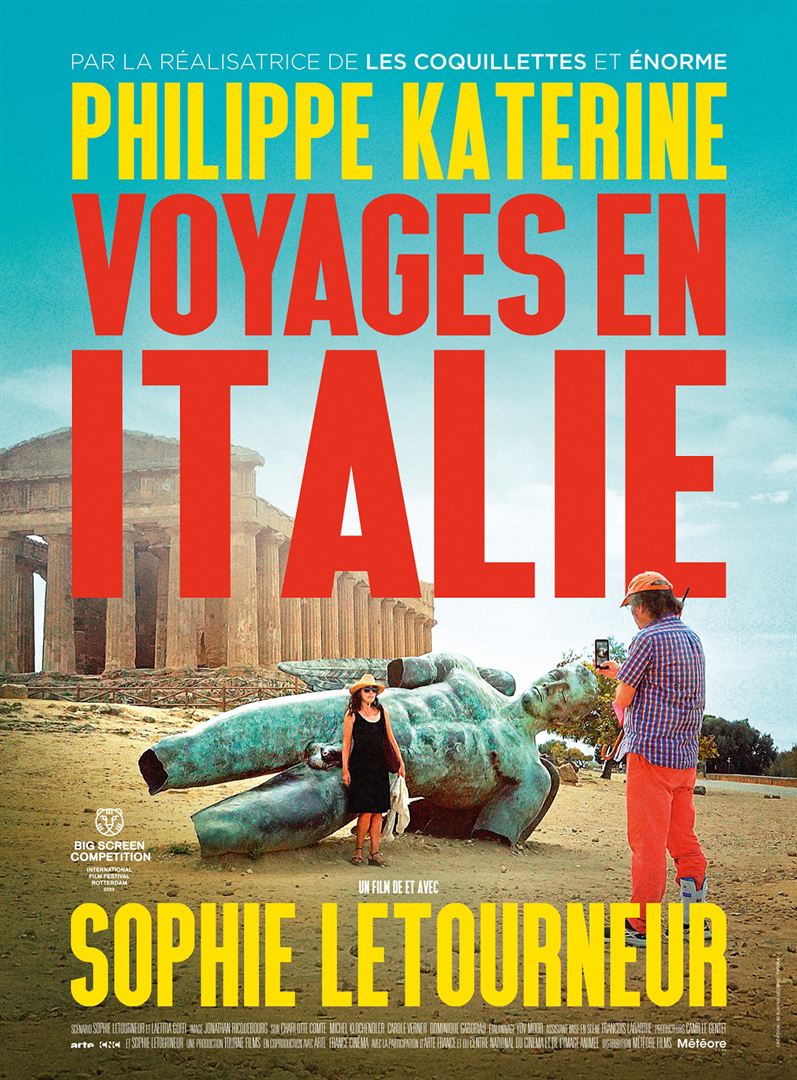

Laure Poitras, documentariste engagée, qui décrivit les conditions de vie en Irak sous occupation américaine (My Country, my country), enquêta à Guantanamo (The Oath) et défendit Snowden (Citizenfour) consacre son dernier documentaire à la grande photographe Nan Goldin. Jean-Philippe (Philippe Katerine) et Sophie (Sophie Letourneur), la quarantaine, sont englués à Paris dans un train-train qu’ils décident de rompre en partant en vacances. Pour « rendre l’ordinaire extraordinaire », ils optent non sans hésitation pour l’Italie où Jean-Philippe s’est pourtant souvent rendu.

Jean-Philippe (Philippe Katerine) et Sophie (Sophie Letourneur), la quarantaine, sont englués à Paris dans un train-train qu’ils décident de rompre en partant en vacances. Pour « rendre l’ordinaire extraordinaire », ils optent non sans hésitation pour l’Italie où Jean-Philippe s’est pourtant souvent rendu. Mathieu (Jérémie Rénier) n’en peut plus. Il ne supporte plus son boulot ni son patron (Jean-Luc Bideau) qui exige de lui l’impossible. Il ne supporte plus sa femme (Suzanne Clément), qui le lui rend bien et le menace de divorcer. Il ne supporte plus son père (Jackie Berroyer) dépressif qui, depuis la mort de sa femme, s’est persuadé d’être victime d’une récidive de cancer pour se donner une raison de se faire plaindre. Même le voisin de Mathieu, Stéphane (Samir Guesmi), qui est pourtant la gentillesse faite homme, finit par lui taper sur le système.

Mathieu (Jérémie Rénier) n’en peut plus. Il ne supporte plus son boulot ni son patron (Jean-Luc Bideau) qui exige de lui l’impossible. Il ne supporte plus sa femme (Suzanne Clément), qui le lui rend bien et le menace de divorcer. Il ne supporte plus son père (Jackie Berroyer) dépressif qui, depuis la mort de sa femme, s’est persuadé d’être victime d’une récidive de cancer pour se donner une raison de se faire plaindre. Même le voisin de Mathieu, Stéphane (Samir Guesmi), qui est pourtant la gentillesse faite homme, finit par lui taper sur le système. En 2016, en Corée, une jeune étudiante effectue un stage dans un call-center et y découvre des conditions de travail déshumanisantes.

En 2016, en Corée, une jeune étudiante effectue un stage dans un call-center et y découvre des conditions de travail déshumanisantes. Ancien élève de Louis-le-Grand et de l’Ecole normale supérieure, membre de la Gauche prolétarienne qu’il avait rejointe après avoir quitté le PCF auquel il reprochait son révisionnisme, le jeune Robert Linhart décide, en septembre 1968, de se faire embaucher incognito à l’usine Citroën de la porte de Choisy à Paris pour y faire l’expérience de la vie ouvrière et pour y conscientiser ses camarades. Il raconte son expérience dans un livre autobiographique publié en 1978 : L’Établi, qui fut adapté à La Cartoucherie en 2018 et qui est aujourd’hui porté à l’écran

Ancien élève de Louis-le-Grand et de l’Ecole normale supérieure, membre de la Gauche prolétarienne qu’il avait rejointe après avoir quitté le PCF auquel il reprochait son révisionnisme, le jeune Robert Linhart décide, en septembre 1968, de se faire embaucher incognito à l’usine Citroën de la porte de Choisy à Paris pour y faire l’expérience de la vie ouvrière et pour y conscientiser ses camarades. Il raconte son expérience dans un livre autobiographique publié en 1978 : L’Établi, qui fut adapté à La Cartoucherie en 2018 et qui est aujourd’hui porté à l’écran Pauline (Laure Calamy) anime avec son amie Soazig dans un centre de prévention routière des stages de récupération de points. Mais, la nuit venue, masquée d’une cagoule, dans son bolide de course, elle traque les chauffards sur les routes du Finistère pour venger son conjoint tué dans un accident de la route. Tout dérape le jour où Jean-Yves Lapick (Tcheky Karyo), le riche armateur qu’elle avait laissé pour mort dans sa grosse cylindrée, ressuscite sans crier gare et que le corps d’un petit voyou est retrouvé carbonisé dans le coffre de sa voiture. Deux policiers pas très malins (David Marsais et Grégoire Ludig) mènent l’enquête.

Pauline (Laure Calamy) anime avec son amie Soazig dans un centre de prévention routière des stages de récupération de points. Mais, la nuit venue, masquée d’une cagoule, dans son bolide de course, elle traque les chauffards sur les routes du Finistère pour venger son conjoint tué dans un accident de la route. Tout dérape le jour où Jean-Yves Lapick (Tcheky Karyo), le riche armateur qu’elle avait laissé pour mort dans sa grosse cylindrée, ressuscite sans crier gare et que le corps d’un petit voyou est retrouvé carbonisé dans le coffre de sa voiture. Deux policiers pas très malins (David Marsais et Grégoire Ludig) mènent l’enquête. Julien Delaunay a disparu en 1916 au front laissant sa femme, Julie (Leïla Bekhti) inconsolable. Elle a repris l’atelier de photographie qu’il tenait avant-guerre dans une petite ville de Bourgogne et vit dans l’illusion de son retour, dressant son couvert chaque soir à sa table dans cette attente insensée. Aussi, quand la photo d’un blessé de guerre paraît dans la presse, elle est persuadée de le reconnaître et court le rencontrer. Mais l’homme (Karim Leklou) est amnésique et ne la reconnaît pas. Julie n’en démord pas et obtient du médecin qui a Julien sous sa garde le droit de le ramener chez elle pour une mise à l’épreuve. Lentement Julien s’accommode à sa nouvelle vie, malgré l’hostilité du frère de Julie (Jean-Charles Clichet).

Julien Delaunay a disparu en 1916 au front laissant sa femme, Julie (Leïla Bekhti) inconsolable. Elle a repris l’atelier de photographie qu’il tenait avant-guerre dans une petite ville de Bourgogne et vit dans l’illusion de son retour, dressant son couvert chaque soir à sa table dans cette attente insensée. Aussi, quand la photo d’un blessé de guerre paraît dans la presse, elle est persuadée de le reconnaître et court le rencontrer. Mais l’homme (Karim Leklou) est amnésique et ne la reconnaît pas. Julie n’en démord pas et obtient du médecin qui a Julien sous sa garde le droit de le ramener chez elle pour une mise à l’épreuve. Lentement Julien s’accommode à sa nouvelle vie, malgré l’hostilité du frère de Julie (Jean-Charles Clichet).