Aurore (Louise Chevillotte) décide un beau jour de pousser la porte d’un club de striptease parisien et d’y travailler. Elle y est accueillie par Mia (Zita Hanrot), une stripteaseuse qui rêve de devenir comédienne.

Aurore (Louise Chevillotte) décide un beau jour de pousser la porte d’un club de striptease parisien et d’y travailler. Elle y est accueillie par Mia (Zita Hanrot), une stripteaseuse qui rêve de devenir comédienne.

Un double scrupule m’a habité pendant toute la première moitié du film. Je l’appelerais : échec et mate.

Échec ressenti d’un film à porter un regard original sur un cabaret de striptease, sur ses numéros, plus démodés qu’affriolants, sur la chaleureuse complicité qui y serait la règle entre les filles qui y travaillent. Voire malaise à enjoliver une réalité qu’on imagine volontiers, à tort ou à raison, plus glauque et plus phallocratique.

Mate : même si le film joue la carte du féminisme et vise expressément un public féminin (« l’idée que les femmes puissent avoir envie de mettre leur corps en représentation m’a toujours fascinée » écrit la réalisatrice dans le dossier de presse), on se demande qui il intéressera sinon de vieux cochons libidineux (comme moi ?) qui iront le voir pour se rincer l’oeil.

Mais mes réserves ont lentement sauté. La raison en était moins la façon dont Lucie Barleteau décrivait ce club de striptease. Je ne l’ai pas trouvée très originale par rapport aux ambiances de maison close décrites dans La Maison, dans Filles de joie ou dans l’excellent Party Girl, un mélange de sororité froufroutante, de sensualité un peu artificielle et de peur toujours sous-jacente que la violence masculine ne déborde.

La raison en vient du scénario qui aurait pu paresseusement se borner à présenter un milieu, sur un mode quasi-documentaire (le caméo de Frederick Wiseman, le célèbre documentariste qui avait plongé dans les coulisses du Crazy Horse, pouvait le laissait augurer). Mais le scénario raconte une histoire. Une histoire poignante – même si certaines critiques avec lesquelles je suis en désaccord la trouvent téléphonée : la relation d’amitié et bientôt d’amour qui se noue entre Aurore et Mia.

Cette histoire est portée par deux actrices épatantes. On connaît depuis longtemps Zita Hanrot, César 2016 du meilleur espoir féminin, qui réussit à se faire une place au soleil, malgré l’ombre portée de ses consœurs, Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Sabrina Ouazani, Oulaya Amamra, Lyna Khoudri… On connaît moins bien Louise Chevillotte, dont la première apparition chez Philippe Garrel, dans L’Amant d’un jour en 2017, m’avait subjugué. Elle a la capacité rare de se métamorphoser d’une scène à l’autre, banale dans ce plan-ci, renversante de beauté le plan suivant.

Est-il besoin de rappeler l’intrigue des Trois Mousquetaires que nous avons lu enfant ou, à défaut, que nous connaissons à force d’en avoir entendu parler ?

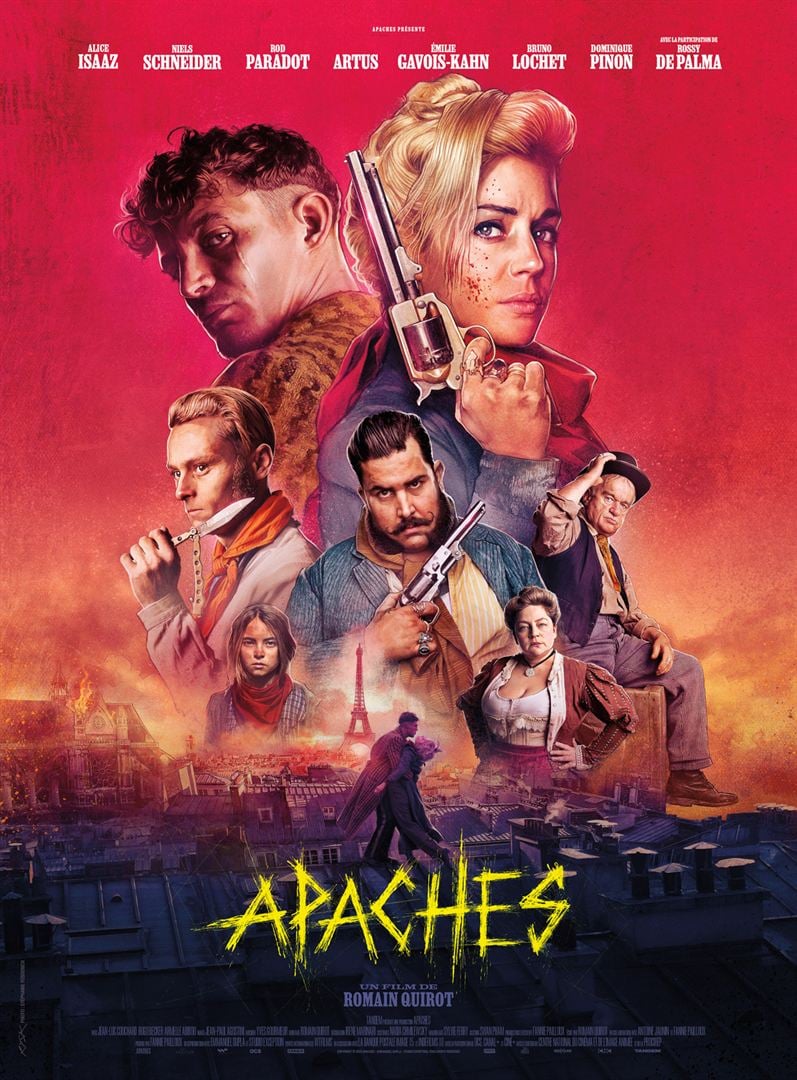

Est-il besoin de rappeler l’intrigue des Trois Mousquetaires que nous avons lu enfant ou, à défaut, que nous connaissons à force d’en avoir entendu parler ? Paris 1900. Après avoir été témoin de la mort de son frère aîné, Billie (Alice Isaaz) n’a plus qu’une idée en tête : le venger. Pour ce faire, elle s’inflitre dans la bande des Apaches, une association de malfaiteurs que dirige Jésus (Niels Schneider) épaulé par son fidèle second, Ours (Artus).

Paris 1900. Après avoir été témoin de la mort de son frère aîné, Billie (Alice Isaaz) n’a plus qu’une idée en tête : le venger. Pour ce faire, elle s’inflitre dans la bande des Apaches, une association de malfaiteurs que dirige Jésus (Niels Schneider) épaulé par son fidèle second, Ours (Artus). Philippa Langley, une historienne amateur, s’est mis en tête de retrouver la dépouille de Richard III et y est parvenue en 2012… sous un parking de la ville de Leicester dans le nord de l’Angleterre. Cette histoire incroyable avait déjà fait l’objet d’un documentaire télévisé sur Channel 4 au titre évocateur : The King in the Car Park.

Philippa Langley, une historienne amateur, s’est mis en tête de retrouver la dépouille de Richard III et y est parvenue en 2012… sous un parking de la ville de Leicester dans le nord de l’Angleterre. Cette histoire incroyable avait déjà fait l’objet d’un documentaire télévisé sur Channel 4 au titre évocateur : The King in the Car Park. Halim (Saleh Bakri) est un maleem, un tailleur réputé qui, selon une technique transmise depuis des générations, brode les caftans les plus élégants, dans une modeste échoppe de la médina de Salé, près de Rabat au Maroc. Il partage, avec sa femme Mina (Lubna Azabal), le lourd secret de son homosexualité, dans un pays où elle est encore pénalement sanctionnée. Mais l’arrivée d’un bel apprenti, Youssef (Ayoub Missioui), et la récidive du cancer dont Mina est atteinte rebattent les cartes.

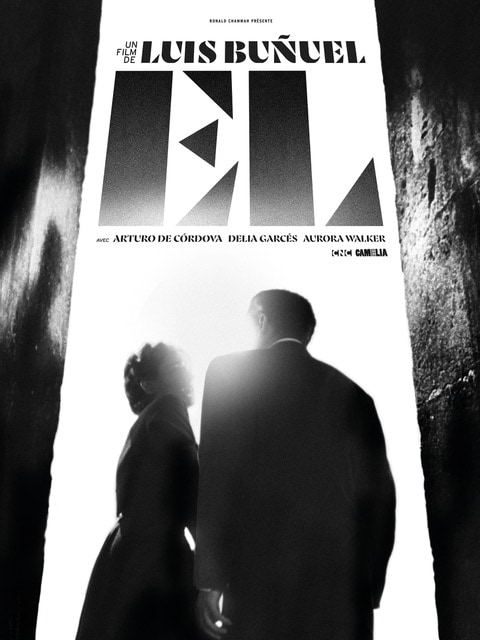

Halim (Saleh Bakri) est un maleem, un tailleur réputé qui, selon une technique transmise depuis des générations, brode les caftans les plus élégants, dans une modeste échoppe de la médina de Salé, près de Rabat au Maroc. Il partage, avec sa femme Mina (Lubna Azabal), le lourd secret de son homosexualité, dans un pays où elle est encore pénalement sanctionnée. Mais l’arrivée d’un bel apprenti, Youssef (Ayoub Missioui), et la récidive du cancer dont Mina est atteinte rebattent les cartes. Francesco Galvan est un richissime propriétaire terrien. Encore célibataire quoique dans la force de l’âge, il rencontre à l’office du Jeudi Saint la belle Gloria Milalta. Qu’elle soit déjà fiancée à un ami de longue date de Francesco, le jeune ingénieur Raul Conde, n’empêchera pas Francesco de faire la cour à Gloria et de lui demander sa main.

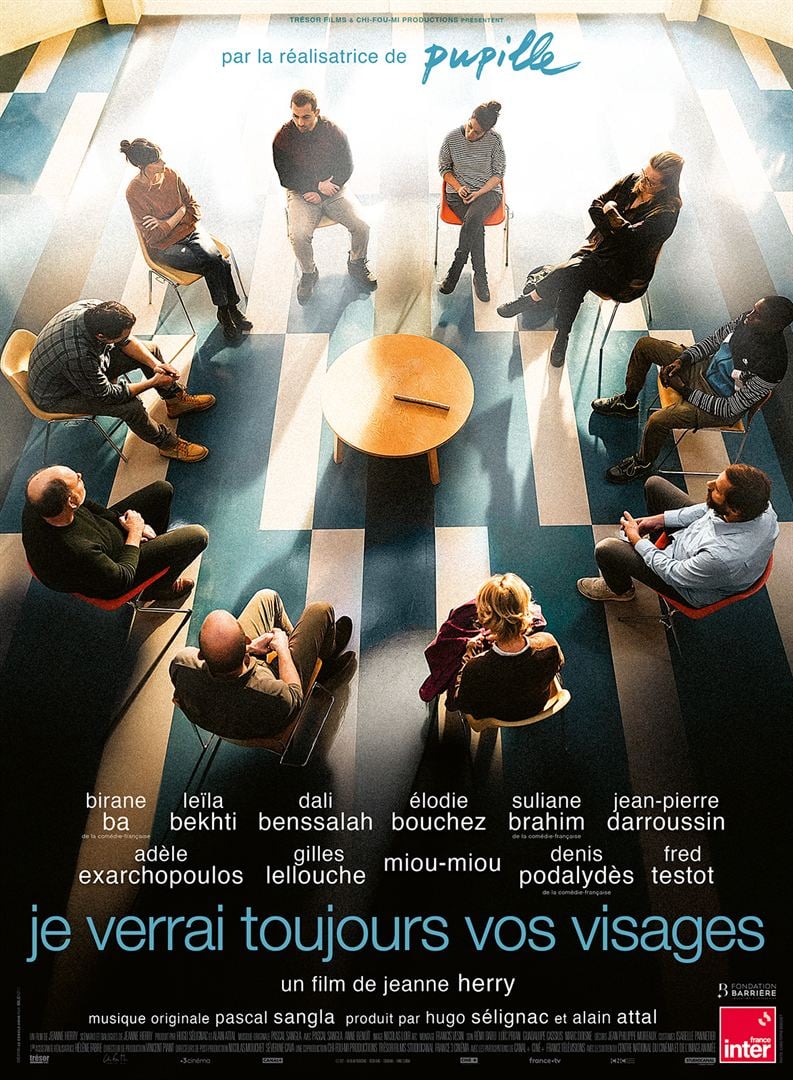

Francesco Galvan est un richissime propriétaire terrien. Encore célibataire quoique dans la force de l’âge, il rencontre à l’office du Jeudi Saint la belle Gloria Milalta. Qu’elle soit déjà fiancée à un ami de longue date de Francesco, le jeune ingénieur Raul Conde, n’empêchera pas Francesco de faire la cour à Gloria et de lui demander sa main. La justice restaurative, nous dit le site du ministère de la justice, associe, selon diverses modalités, des auteurs d’infraction pénale et des victimes « en vue d’envisager ensemble les conséquences de l’acte, et le cas échéant, de trouver des solutions pour le dépasser, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale ». Prévue par une directive européenne, la justice restaurative a été inscrite dans la loi en 2014.

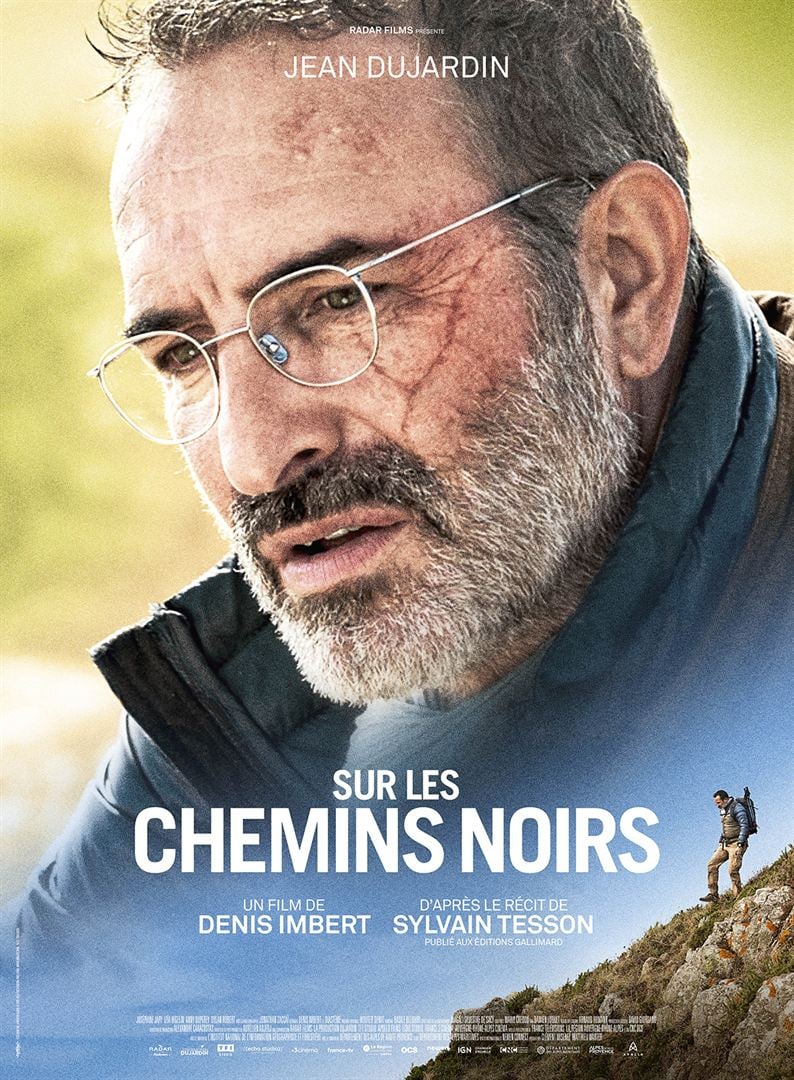

La justice restaurative, nous dit le site du ministère de la justice, associe, selon diverses modalités, des auteurs d’infraction pénale et des victimes « en vue d’envisager ensemble les conséquences de l’acte, et le cas échéant, de trouver des solutions pour le dépasser, dans un objectif de rétablissement de la paix sociale ». Prévue par une directive européenne, la justice restaurative a été inscrite dans la loi en 2014. Pendant une nuit trop alcoolisée, en août 2014, à Chamonix, Sylvain Tesson chute de près de dix mètres d’une maison que, comme à son habitude, ce « chat de gouttière » était en train d’escalader. Victime d’un traumatisme crânien, de multiples fractures, il retrouve par miracle l’usage de ses jambes. En guise de thérapie, ce grand voyageur décide, contre l’avis de ses médecins, de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Il tire de ce périple de mille trois cents kilomètres un livre publié en 2016 qu’adapte aujourd’hui Denis Imbert.

Pendant une nuit trop alcoolisée, en août 2014, à Chamonix, Sylvain Tesson chute de près de dix mètres d’une maison que, comme à son habitude, ce « chat de gouttière » était en train d’escalader. Victime d’un traumatisme crânien, de multiples fractures, il retrouve par miracle l’usage de ses jambes. En guise de thérapie, ce grand voyageur décide, contre l’avis de ses médecins, de traverser la France à pied, du Mercantour au Cotentin. Il tire de ce périple de mille trois cents kilomètres un livre publié en 2016 qu’adapte aujourd’hui Denis Imbert. Dalva a douze ans. Brutalement séparée de son père, elle est placée en foyer d’accueil. Elle y apprendra lentement à se reconstruire.

Dalva a douze ans. Brutalement séparée de son père, elle est placée en foyer d’accueil. Elle y apprendra lentement à se reconstruire. Orpheline de mère, abandonnée par son père, Madeleine (Rebecca Marder) a grandi à Vénissieux et doit à une bourse d’État d’avoir intégré l’IEP dont elle est sortie major. Antoine (Benjamin Lavernhe) est lui issu de la grande bourgeoisie lyonnaise. C’est dans la villa louée en Corse par le père d’Antoine, riche avocat d’affaires, que le jeune couple prépare l’oral de l’ENA et révise « l’arrêt » (sic) Nicolo. Idéalistes, marqués à gauche, ils se verraient mieux au ministère du travail ou aux Affaires sociales qu’au Conseil d’État ou à l’IGF. Madeleine a consacré son mémoire de fin d’études à l’économie sociale et solidaire. Elle fait forte impression à Gabrielle Devraz, une députée lyonnaise qui vient de démissionner du Gouvernement et espère bientôt y revenir. Mais le brillant avenir de ces jeunes gens va se briser le lendemain sur une petite route corse.

Orpheline de mère, abandonnée par son père, Madeleine (Rebecca Marder) a grandi à Vénissieux et doit à une bourse d’État d’avoir intégré l’IEP dont elle est sortie major. Antoine (Benjamin Lavernhe) est lui issu de la grande bourgeoisie lyonnaise. C’est dans la villa louée en Corse par le père d’Antoine, riche avocat d’affaires, que le jeune couple prépare l’oral de l’ENA et révise « l’arrêt » (sic) Nicolo. Idéalistes, marqués à gauche, ils se verraient mieux au ministère du travail ou aux Affaires sociales qu’au Conseil d’État ou à l’IGF. Madeleine a consacré son mémoire de fin d’études à l’économie sociale et solidaire. Elle fait forte impression à Gabrielle Devraz, une députée lyonnaise qui vient de démissionner du Gouvernement et espère bientôt y revenir. Mais le brillant avenir de ces jeunes gens va se briser le lendemain sur une petite route corse.