Hasard ou coïncidence ? J’ai vu coup sur coup deux films de Luchino Visconti que diffusaient deux cinémas d’art et d’essai du Quartier Latin dans le cadre de deux rétrospectives différentes.

Hasard ou coïncidence ? J’ai vu coup sur coup deux films de Luchino Visconti que diffusaient deux cinémas d’art et d’essai du Quartier Latin dans le cadre de deux rétrospectives différentes.

Je connaissais déjà les principales œuvres de l’immense réalisateur italien : Senso, Rocco et ses frères, Le Guépard, Mort à Venise…. Mais je n’avais jamais vu ces deux-là, moins connues.

Sandra est un film en noir et blanc tourné en 1965. Son héroïne, interprétée par Claudia Cardinale, revient avec son mari dans sa maison natale, à Volterra, à l’occasion d’une cérémonie en mémoire de son père déporté et assassiné à Auschwitz. Elle y retrouve son frère, Gianni (Jean Sorel, un physique à la Alain Delon), avec lequel elle a entretenu une relation incestueuse dans son enfance.

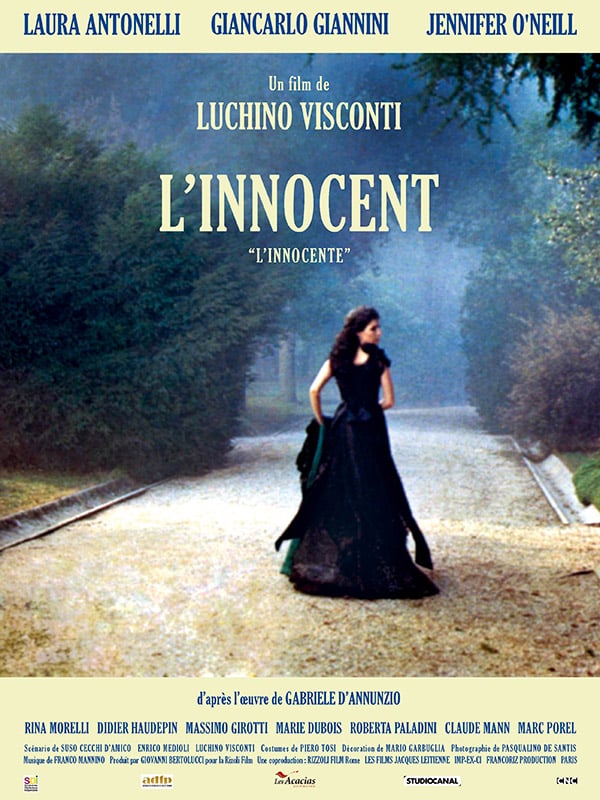

L’Innocent est le dernier film tourné par Visconti, en 1976, que la maladie qui l’emporta ne lui laissa pas le temps d’achever. C’est l’adaptation d’un roman de Gabriele d’Annunzio. Son action se déroule dans la haute noblesse romaine à la fin du XIXème siècle. Son héros, Tullio Hermil (Visconti espérait qu’Alain Delon interprète le rôle mais dut se rabattre sur Giancarlo Giannini), est un monstre d’égoïsme qui trompe éhontément sa femme mais ne supporte pas qu’elle ait un amant et attende un enfant.

Le cinéma de Luchino Visconti est d’une folle élégance. Ce rejeton de la vieille noblesse milanaise a un temps flirté avec le communisme. Ses premiers films en portent la marque, qui s’inscrivent dans la veine du néo-réalisme italien : Les Amants diaboliques, La terre tremble… Mais avec Senso, en 1954, son premier film en couleurs, son œuvre tourne le dos au néo-réalisme et prend un tour qu’elle ne quittera plus : elle filme – comme dans Le Guépard, comme dans Mort à Venise, comme dans L’Innocent – la haute noblesse de l’Italie du Risorgimento confrontée, comme chez Proust, à l’imminence de sa décadence.

Quelques-uns de ses films se déroulent dans l’Italie contemporaine : Nuits blanches, Rocco et ses frères, Sandra, Violence et passion… Mais ils ont le même raffinement que ses films d’époque et racontent des histoires semblables de familles déchirées et pourtant lucides sur leur inéluctable déclin. Le cinéma de Visconti, c’est une fleur en putréfaction : il en a la beauté et le parfum.

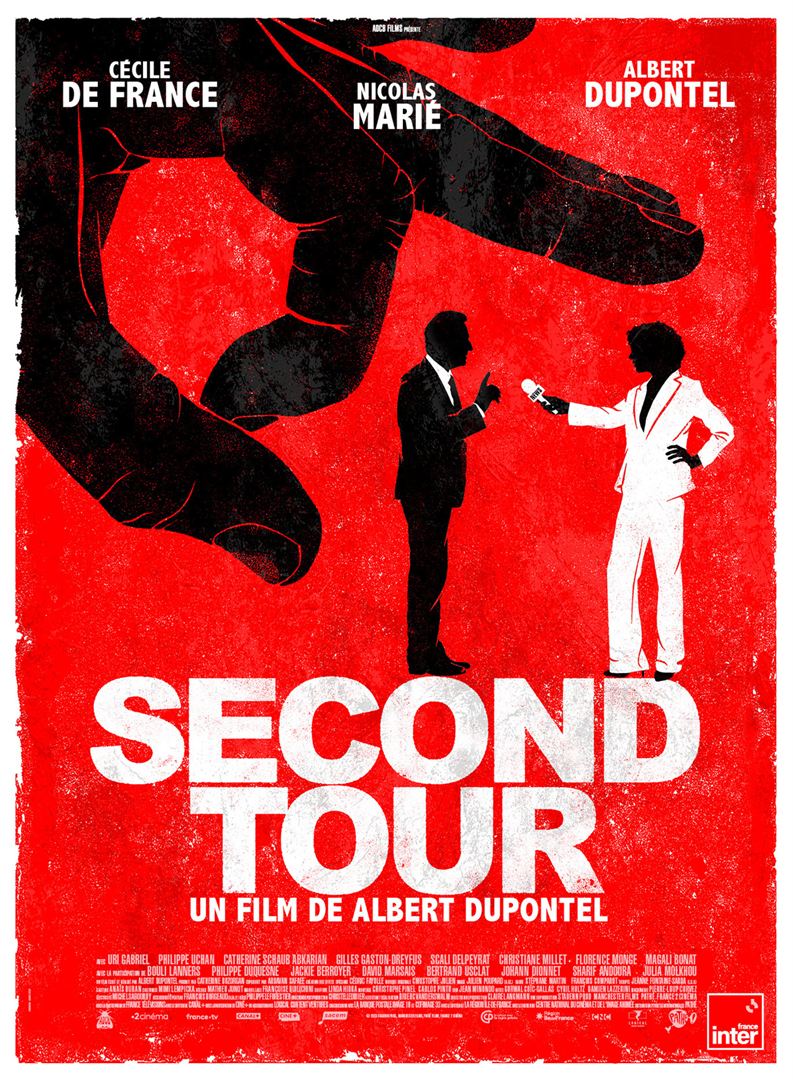

Sans passé politique, sans réputation sinon celle d’un économiste bardé de diplômes, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) est le candidat surprise à la prochaine élection présidentielle. Mademoiselle Pove (Cécile de France), placardée par sa chaîne pour son franc-parler, est chargée à la dernière minute de suivre sa campagne. Avec l’aide de son caméraman (Nicolas Marié), elle a tôt fait de découvrir que le candidat cache un secret.

Sans passé politique, sans réputation sinon celle d’un économiste bardé de diplômes, Pierre-Henry Mercier (Albert Dupontel) est le candidat surprise à la prochaine élection présidentielle. Mademoiselle Pove (Cécile de France), placardée par sa chaîne pour son franc-parler, est chargée à la dernière minute de suivre sa campagne. Avec l’aide de son caméraman (Nicolas Marié), elle a tôt fait de découvrir que le candidat cache un secret. Itto est une jeune Marocaine d’un milieu modeste. Elle a épousé le riche héritier d’une famille très aisée et vit dans le luxueux riad que sa belle-famille s’est fait construire sur les contreforts de l’Atlas. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent la région dans le chaos. L’armée bloque les routes et Itto, coupée des siens, doit quitter le cocon protecteur de sa maison pour les retrouver.

Itto est une jeune Marocaine d’un milieu modeste. Elle a épousé le riche héritier d’une famille très aisée et vit dans le luxueux riad que sa belle-famille s’est fait construire sur les contreforts de l’Atlas. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà quand de mystérieux événements plongent la région dans le chaos. L’armée bloque les routes et Itto, coupée des siens, doit quitter le cocon protecteur de sa maison pour les retrouver. En 1953, à New York, William Lee (Peter Weller, devenu alors récemment célèbre dans le rôle titre de Robocop) replonge dans la drogue quand sa femme (Judy Davis) le convainc , comme elle le faisait jusqu’alors en cachette, de s’injecter l’insecticide qui lui est fourni par la société qui l’emploie comme exterminateur. La consultation d’un charlatan, le Dr Benway (Roy Scheider, garde-côte d’anthologie dans Les Dents de la mer), qui au lieu de soigner son addiction l’y enfonce, le désoriente encore un peu plus. Après avoir tué accidentellement sa femme, Lee se retrouve en Interzone, un Maghreb de cauchemar dont Lee serait devenu l’agent involontaire. Il y tape ses rapports sur des machines à écrire mi-mécaniques, mi-organiques qui se révèlent posséder une vie à part entière.

En 1953, à New York, William Lee (Peter Weller, devenu alors récemment célèbre dans le rôle titre de Robocop) replonge dans la drogue quand sa femme (Judy Davis) le convainc , comme elle le faisait jusqu’alors en cachette, de s’injecter l’insecticide qui lui est fourni par la société qui l’emploie comme exterminateur. La consultation d’un charlatan, le Dr Benway (Roy Scheider, garde-côte d’anthologie dans Les Dents de la mer), qui au lieu de soigner son addiction l’y enfonce, le désoriente encore un peu plus. Après avoir tué accidentellement sa femme, Lee se retrouve en Interzone, un Maghreb de cauchemar dont Lee serait devenu l’agent involontaire. Il y tape ses rapports sur des machines à écrire mi-mécaniques, mi-organiques qui se révèlent posséder une vie à part entière. Sous la pression de ses parents, Saïd accepte de se marier avec Hadjira. Les deux mariés ont l’un et l’autre un lourd passif : lui est homosexuel qui n’a jamais eu le courage de faire son coming out, elle ne s’est jamais remise d’une liaison toxique avec un dealer qui l’a conduite jusqu’à la prison. Compte tenu de ces lourdes hypothèques, quel avenir pour leur couple ?

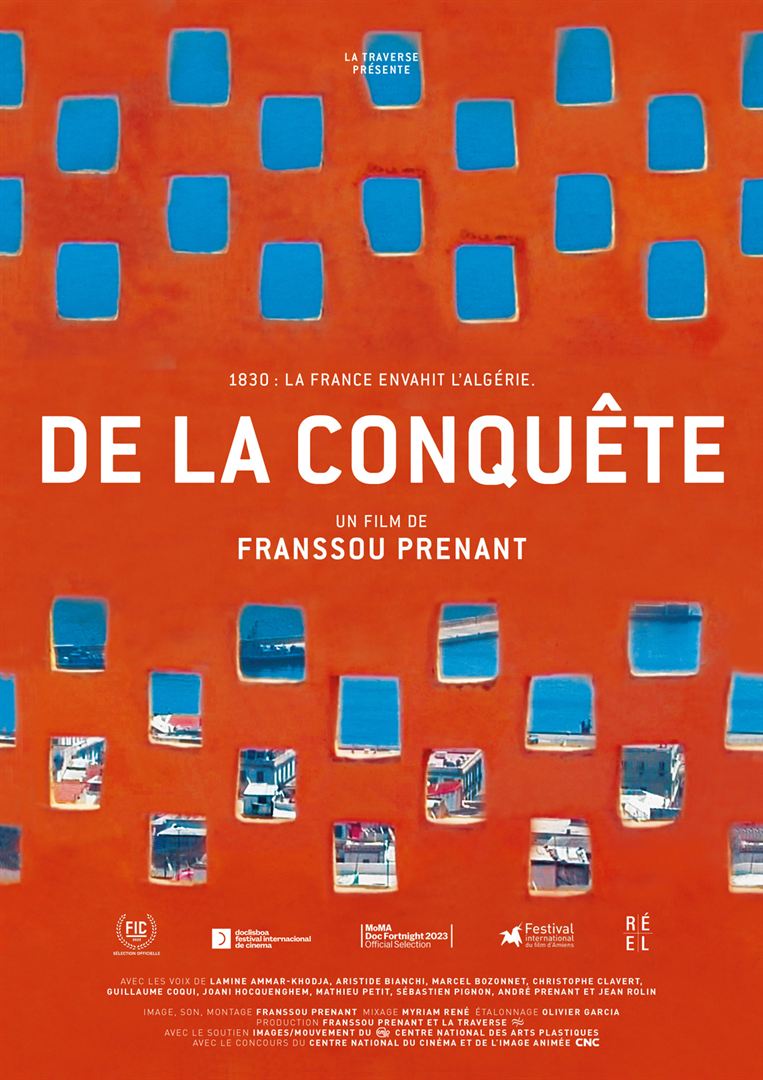

Sous la pression de ses parents, Saïd accepte de se marier avec Hadjira. Les deux mariés ont l’un et l’autre un lourd passif : lui est homosexuel qui n’a jamais eu le courage de faire son coming out, elle ne s’est jamais remise d’une liaison toxique avec un dealer qui l’a conduite jusqu’à la prison. Compte tenu de ces lourdes hypothèques, quel avenir pour leur couple ? Née en 1952, scripte pour Bresson, monteuse pour Depardon et Goupil, Françoise, alias Franssou, Prenant, a passé une partie de son adolescence en Algérie où ses parents « pieds-rouges » s’étaient engagés après l’indépendance. À sa patrie de cœur, elle a déjà consacré un premier documentaire en 2012.

Née en 1952, scripte pour Bresson, monteuse pour Depardon et Goupil, Françoise, alias Franssou, Prenant, a passé une partie de son adolescence en Algérie où ses parents « pieds-rouges » s’étaient engagés après l’indépendance. À sa patrie de cœur, elle a déjà consacré un premier documentaire en 2012. Cabossée par la vie, Mireille (Yolande Moreau) hérite de ses parents une grande bâtisse sur les bords de la Meuse. Pour l’entretenir, elle suit les conseils avisés que lui prodigue un curé fantasque (William Sheller), en met en location les chambres et y accueille bientôt trois lascars : un jeune peintre très doué (Thomas Guy), le jardinier municipal en pleine instance de divorce (Gregory Gadebois) et un chanteur de country (Esteban). Un quatrième locataire les rejoindra bientôt (Sergi Lopez) qui fut jadis l’amour de jeunesse de Mireille.

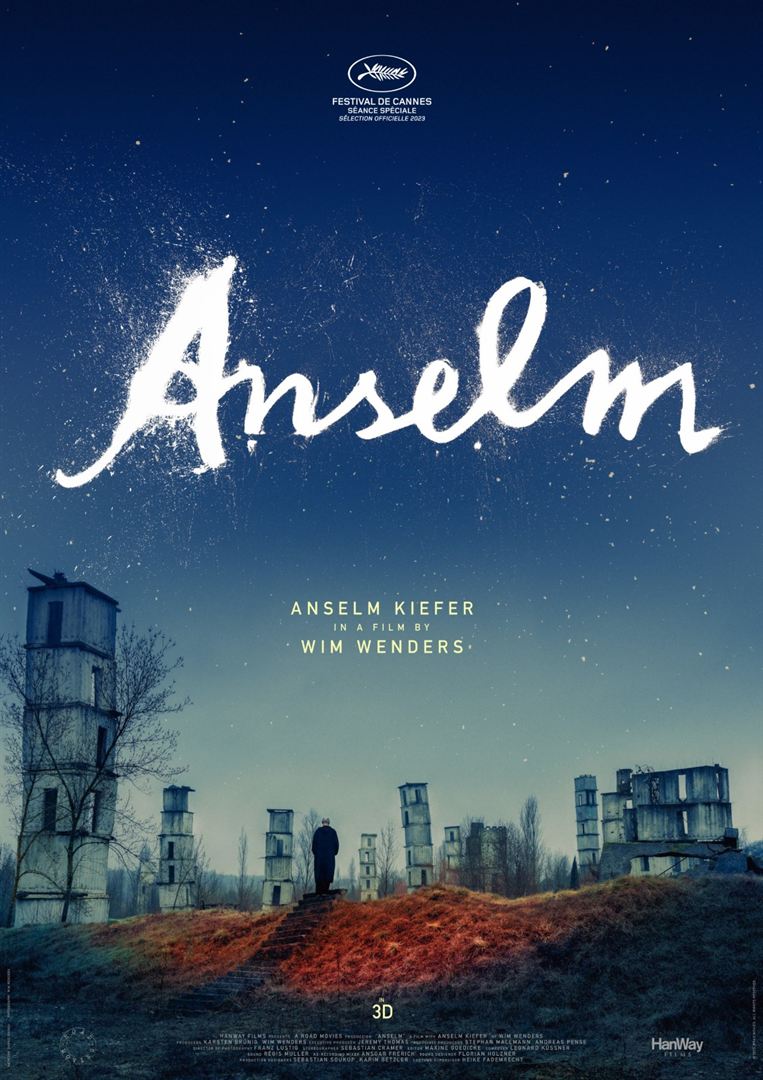

Cabossée par la vie, Mireille (Yolande Moreau) hérite de ses parents une grande bâtisse sur les bords de la Meuse. Pour l’entretenir, elle suit les conseils avisés que lui prodigue un curé fantasque (William Sheller), en met en location les chambres et y accueille bientôt trois lascars : un jeune peintre très doué (Thomas Guy), le jardinier municipal en pleine instance de divorce (Gregory Gadebois) et un chanteur de country (Esteban). Un quatrième locataire les rejoindra bientôt (Sergi Lopez) qui fut jadis l’amour de jeunesse de Mireille. Anselm Kiefer est peut-être l’un des plus grands peintres allemands contemporains. J’avoue l’avoir découvert tardivement, l’an dernier, au Grand Palais Éphémère sur le Champ-de-Mars. J’en ai gardé un souvenir inoubliable. Wim Wenders, qui connut très jeune le succès pour ses premiers films (L’Ami américain, Paris, Texas, Les Ailes du désir…) avant d’abandonner le terrain de la fiction pour celui du documentaire (Buena Vista Social Club, Pina, Le Sel de la terre…) reste peut-être le plus grand réalisateur allemand contemporain.

Anselm Kiefer est peut-être l’un des plus grands peintres allemands contemporains. J’avoue l’avoir découvert tardivement, l’an dernier, au Grand Palais Éphémère sur le Champ-de-Mars. J’en ai gardé un souvenir inoubliable. Wim Wenders, qui connut très jeune le succès pour ses premiers films (L’Ami américain, Paris, Texas, Les Ailes du désir…) avant d’abandonner le terrain de la fiction pour celui du documentaire (Buena Vista Social Club, Pina, Le Sel de la terre…) reste peut-être le plus grand réalisateur allemand contemporain. Albert (Pio Marmaï) et Bruno (Jonathan Cohen) ont les poches trouées, des dettes en pagaille et une montagne de problèmes que leur inépuisable jovialité ne suffit plus à régler. Leur chemin croise par hasard celui de Cactus (Noémie Merlant). À la tête d’une bande de jeunes activistes écolos, elle multiplie les coups de force pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers de la surconsommation et du dérèglement climatique. Autant de préoccupations qui a priori n’émeuvent guère les deux trentenaires goguenards.

Albert (Pio Marmaï) et Bruno (Jonathan Cohen) ont les poches trouées, des dettes en pagaille et une montagne de problèmes que leur inépuisable jovialité ne suffit plus à régler. Leur chemin croise par hasard celui de Cactus (Noémie Merlant). À la tête d’une bande de jeunes activistes écolos, elle multiplie les coups de force pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers de la surconsommation et du dérèglement climatique. Autant de préoccupations qui a priori n’émeuvent guère les deux trentenaires goguenards. Lydia (Hafsia Herzi) est sage-femme. Coupée de sa famille, fraîchement séparée de l’homme avec qui elle vivait depuis deux ans, elle a pour seule amie Salomé (Nina Meurisse) qui, le soir de son anniversaire, découvre qu’elle est enceinte. Lydia va accompagner Salomé pendant toute sa grossesse, présider à son accouchement et s’attacher avec une force irrépressible à sa fille, Esmée. Lorsque Lydia recroise Milos, un conducteur de bus avec lequel elle avait eu neuf mois plus tôt, une brève idylle, un quiproquo la conduit à présenter le bébé comme sa propre fille.

Lydia (Hafsia Herzi) est sage-femme. Coupée de sa famille, fraîchement séparée de l’homme avec qui elle vivait depuis deux ans, elle a pour seule amie Salomé (Nina Meurisse) qui, le soir de son anniversaire, découvre qu’elle est enceinte. Lydia va accompagner Salomé pendant toute sa grossesse, présider à son accouchement et s’attacher avec une force irrépressible à sa fille, Esmée. Lorsque Lydia recroise Milos, un conducteur de bus avec lequel elle avait eu neuf mois plus tôt, une brève idylle, un quiproquo la conduit à présenter le bébé comme sa propre fille.