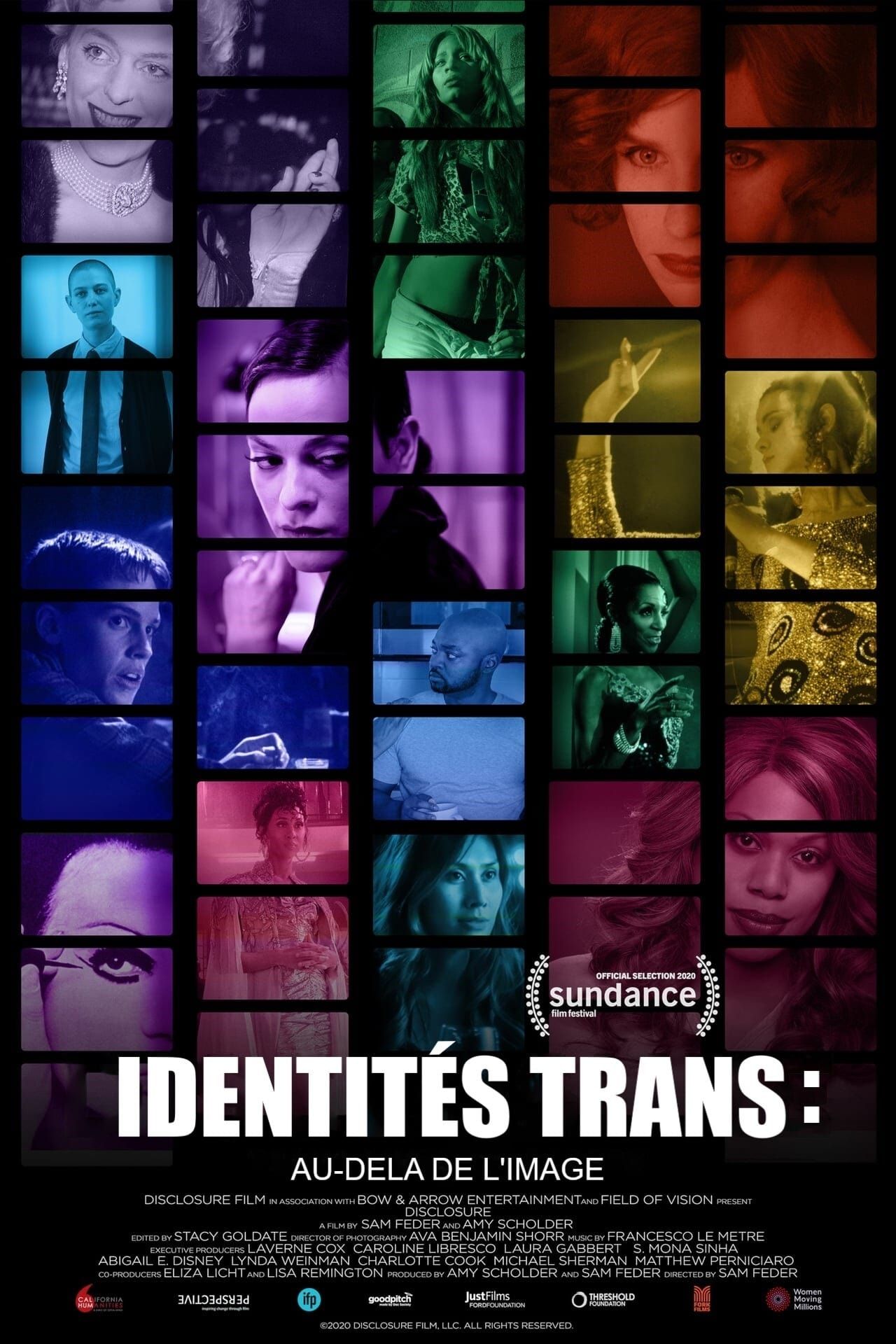

Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat.

Quelle image le cinéma et la télévision renvoient-ils des personnes transgenres ? Depuis la naissance du cinéma, elles ont été filmées de toutes sortes de façons. La manière de les montrer joue un rôle déterminant dans la construction de l’identité des personnes transgenres qui sont souvent privées de modèles dans leur environnement immédiat.

Ce documentaire Netflix permet d’identifier trois façons bien distinctes de filmer les trans, qui se sont succédées à travers le temps.

Longtemps, le trans fut une personne ridicule dont l’apparition grotesque sinon carnavalesque n’avait d’autre but que de susciter le rire. La référence qui vient immédiatement à l’esprit, et qui étonnamment ne figure pas dans ce documentaire, est bien sûr Les hommes préfèrent les blondes.

Parallèlement à cette veine-là et sans qu’elle disparaisse complètement, une autre, pas moins transphobe, allait lui succéder : le trans, homme ou femme, est décrit comme un malade (c’est l’assassin psychopathe de Pulsions de De Palma interprété par Michael Caine) ou comme une personne qui inspire le dégoût (le héros de The Crying Game dont la révélation du sexe fait vomir son amant).

La troisième époque est plus récente. Le regard porté sur les trans, homme ou femme, est plus aimant, plus tolérant. Il est souvent le fait de séries dont le format permet de mettre en scène des personnages complexes et fouillés : Orange Is the New Black, Pose, Transparent, Sense8…

Le sujet traité par ce documentaire, diffusé par Netflix depuis le printemps dernier après sa projection en avant-première au festival de Sundance début 2020, est dans l’air du temps. Sa bien-pensance rend sa critique périlleuse. Pour autant, on peut s’autoriser à en relever les limites.

La première est son classicisme : le montage, très dynamique, alterne des extraits de films avec des interviews face caméra de quelques unes des principales personnalités transgenres de Hollywood. On reconnaît notamment Laverne Cox, qui fut la première personnalité transgenre nommée aux Emmy Awards pour son rôle dans Orange Is the New Black, Candis Cayne, l’héroïne de Dirty, Sexy Money et Lily Wachowsky, la co-réalisatrice des Matrix et de Sense8.

La deuxième est son américano-centrisme. L’ensemble des films cités sont américains ou britanniques à la seule exception du belge – et excellent – Ma vie en rose (1997). Pas un mot du cinéma de Pedro Almodovar dont la quasi-totalité des films offrent pourtant un rôle à une personnalité trans. Aucune mention de Laurence Anyways du canadien Xavier Dolan ou de Tomboy de Céline Sciamma. Et si l’on voit sur l’affiche Daniela Vega, l’héroïne du bouleversant film chilien Une femme fantastique, je n’ai pas le souvenir de l’avoir vue durant les cent minutes du documentaire.

La dernière est son conformisme. Ce documentaire baigne dans une bien-pensance pachydermique. La dénonciation, légitime, de la transphobie vire parfois dans la revendication, qui l’est moins, surtout lorsqu’elle vise l’interprétation toute en nuance de Eddie Redmayne dans Danish Girl, de réserver les rôles de trans aux seul.e.s trans. Il y a vingt-cinq ans, alors que les esprits étaient loin d’y être aussi bien préparés, The Celluloid Closet réussissait avec beaucoup plus de finesse et pas moins d’encyclopédisme à montrer comment Hollywood avait filmé l’homosexualité en faisant évoluer les mentalités tout en étant influencé par leur évolution.

Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents.

Lars Erickssong (Will Ferrell) est né et a grandi à Húsavík , un minuscule port de pêche perdu au nord de l’Islande. Depuis qu’il a vu à la télé Abba emporter le concours en 1974, il nourrit une obsession : remporter l’Eurovision. Il l’a fait partager à Sigrit Ericksdottír (Rachel McAdams) qui l’aime depuis toujours d’un amour sans réciprocité. Rien ne saurait le dissuader : ni l’hostilité de son père (Pierce Brosnan), ni ses médiocres talents. Jonas est en apparence un jeune homme sans histoire. Il a une passion, la course à pied, une fiancée ravissante, Simone, et un travail dans les cuisines d’un grand restaurant bernois. Mais, en vérité, depuis la mort de son frère, Jonas va mal. Et son malaise tend à s’exprimer de plus en plus violemment.

Jonas est en apparence un jeune homme sans histoire. Il a une passion, la course à pied, une fiancée ravissante, Simone, et un travail dans les cuisines d’un grand restaurant bernois. Mais, en vérité, depuis la mort de son frère, Jonas va mal. Et son malaise tend à s’exprimer de plus en plus violemment. La Grande Muraille verte est un projet panafricain de création d’un mur d’arbres traversant le Sahel d’est en ouest pour le protéger de la progression du désert.

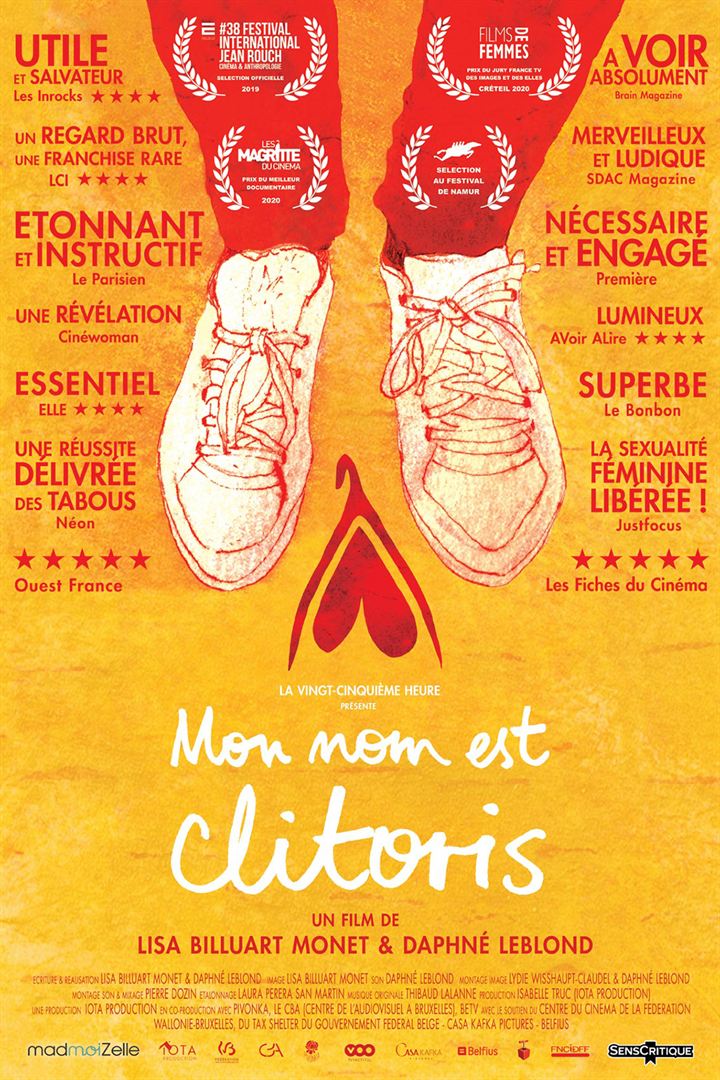

La Grande Muraille verte est un projet panafricain de création d’un mur d’arbres traversant le Sahel d’est en ouest pour le protéger de la progression du désert. Comment parler de sexualité féminine ? Daphné Leblond à l’image et Lisa Billuart Monet au son sont allées interroger douze jeunes femmes qu’elles filment dans l’intimité de leur chambre.

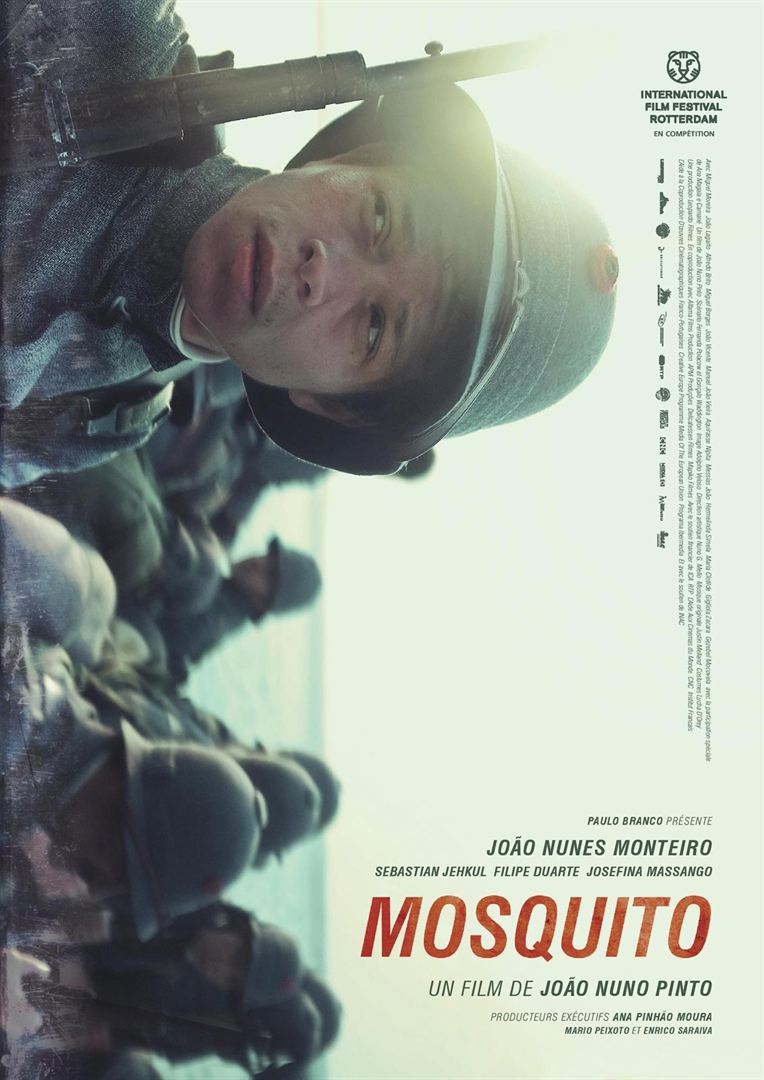

Comment parler de sexualité féminine ? Daphné Leblond à l’image et Lisa Billuart Monet au son sont allées interroger douze jeunes femmes qu’elles filment dans l’intimité de leur chambre. Âgé de dix-sept ans à peine, le jeune Zacarias s’engage en 1917 pour fuir une famille qui l’étouffe et servir un pays, le Portugal, dont il est fier. Mais au lieu d’être envoyé en France, le voici débarqué au Mozambique pour y combattre les Allemands cantonnés dans le Tanganyika voisin. Sa compagnie est dépêchée sur les bords du lac Nyassa (l’actuel lac Malawi), aux confins nord-est de la colonie. Mais Zacharias, cloué à l’infirmerie par un paludisme foudroyant, reste en arrière. Lorsqu’il est remis sur pied, il n’a qu’une hâte : rejoindre sa troupe. Mais pour ce faire, il devra traverser avec la seule assistance de deux porteurs indigènes à la loyauté incertaine, des milliers de kilomètres de savane hostile.

Âgé de dix-sept ans à peine, le jeune Zacarias s’engage en 1917 pour fuir une famille qui l’étouffe et servir un pays, le Portugal, dont il est fier. Mais au lieu d’être envoyé en France, le voici débarqué au Mozambique pour y combattre les Allemands cantonnés dans le Tanganyika voisin. Sa compagnie est dépêchée sur les bords du lac Nyassa (l’actuel lac Malawi), aux confins nord-est de la colonie. Mais Zacharias, cloué à l’infirmerie par un paludisme foudroyant, reste en arrière. Lorsqu’il est remis sur pied, il n’a qu’une hâte : rejoindre sa troupe. Mais pour ce faire, il devra traverser avec la seule assistance de deux porteurs indigènes à la loyauté incertaine, des milliers de kilomètres de savane hostile. Bernadette a neuf ans trois quarts. Hyperactive, elle est sourde à toute forme d’autorité et résiste avec la dernière violence à ceux qui entendent la lui imposer. Sa mère a baissé les bras. Les services sociaux ont pris, sans succès le relais.

Bernadette a neuf ans trois quarts. Hyperactive, elle est sourde à toute forme d’autorité et résiste avec la dernière violence à ceux qui entendent la lui imposer. Sa mère a baissé les bras. Les services sociaux ont pris, sans succès le relais. Alice Guy-Blaché fut l’une des pionnières du cinéma. Secrétaire de Louis Gaumont, elle tourne pour lui dès 1896 de courtes fictions. Elle accompagne aux États-Unis son époux, Herbert Blaché, y crée en 1910 sa société de productions et y fonde l’un des premiers studios de cinéma à Fort Lee dans le New Jersey. Mais le couple divorce et Alice Guy, couverte de dettes, doit vendre son studio en 1922 et revenir en France.

Alice Guy-Blaché fut l’une des pionnières du cinéma. Secrétaire de Louis Gaumont, elle tourne pour lui dès 1896 de courtes fictions. Elle accompagne aux États-Unis son époux, Herbert Blaché, y crée en 1910 sa société de productions et y fonde l’un des premiers studios de cinéma à Fort Lee dans le New Jersey. Mais le couple divorce et Alice Guy, couverte de dettes, doit vendre son studio en 1922 et revenir en France. Georgina, la vingtaine, fait partie de ces paysans sans terre qui vivent dans le plus extrême dénuement dans les environs de Lima, la capitale péruvienne. À la fin des années quatre-vingts, alors que le pays est plongé dans la crise de la dette et la guerre civile, elle y attend son premier enfant. Elle accouche dans une clinique privée qui lui avait fait miroiter des soins gratuits. Mais son enfant lui est violemment retiré. Après s’être tournée en vain vers la police et vers la justice, elle alerte un journaliste.

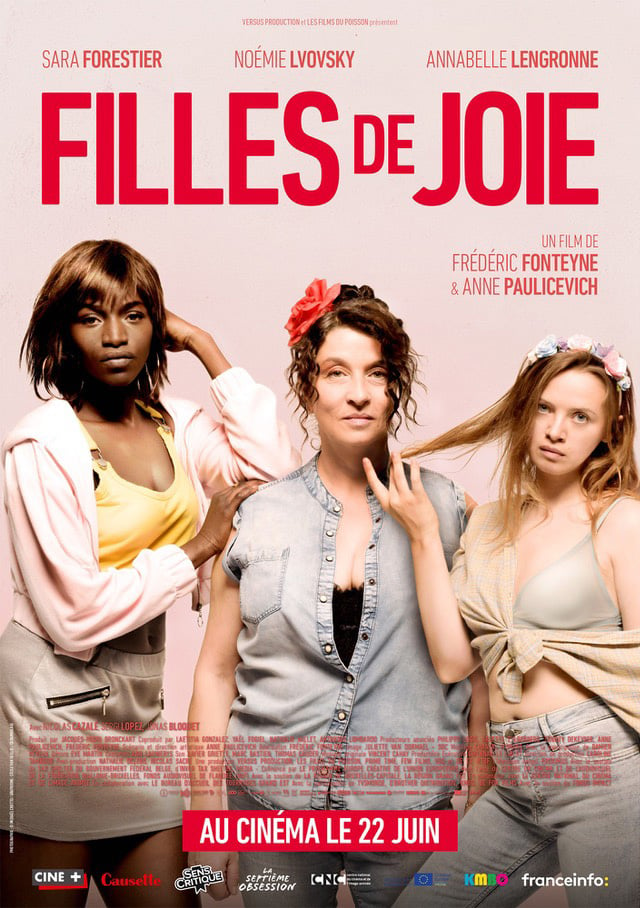

Georgina, la vingtaine, fait partie de ces paysans sans terre qui vivent dans le plus extrême dénuement dans les environs de Lima, la capitale péruvienne. À la fin des années quatre-vingts, alors que le pays est plongé dans la crise de la dette et la guerre civile, elle y attend son premier enfant. Elle accouche dans une clinique privée qui lui avait fait miroiter des soins gratuits. Mais son enfant lui est violemment retiré. Après s’être tournée en vain vers la police et vers la justice, elle alerte un journaliste. Dominique (Noémie Lvovsky), Axelle (Sara Forestier) et Conso (Annabelle Lengronne) n’ont pas la vie facile. La première est infirmière, mariée et mère de deux adolescents pour lesquels elle se meurt d’inquiétude. La deuxième élève seule ses trois petits après s’être séparée d’un mari violent. La troisième rêve au Prince charmant mais va de désillusion en désillusion.

Dominique (Noémie Lvovsky), Axelle (Sara Forestier) et Conso (Annabelle Lengronne) n’ont pas la vie facile. La première est infirmière, mariée et mère de deux adolescents pour lesquels elle se meurt d’inquiétude. La deuxième élève seule ses trois petits après s’être séparée d’un mari violent. La troisième rêve au Prince charmant mais va de désillusion en désillusion.