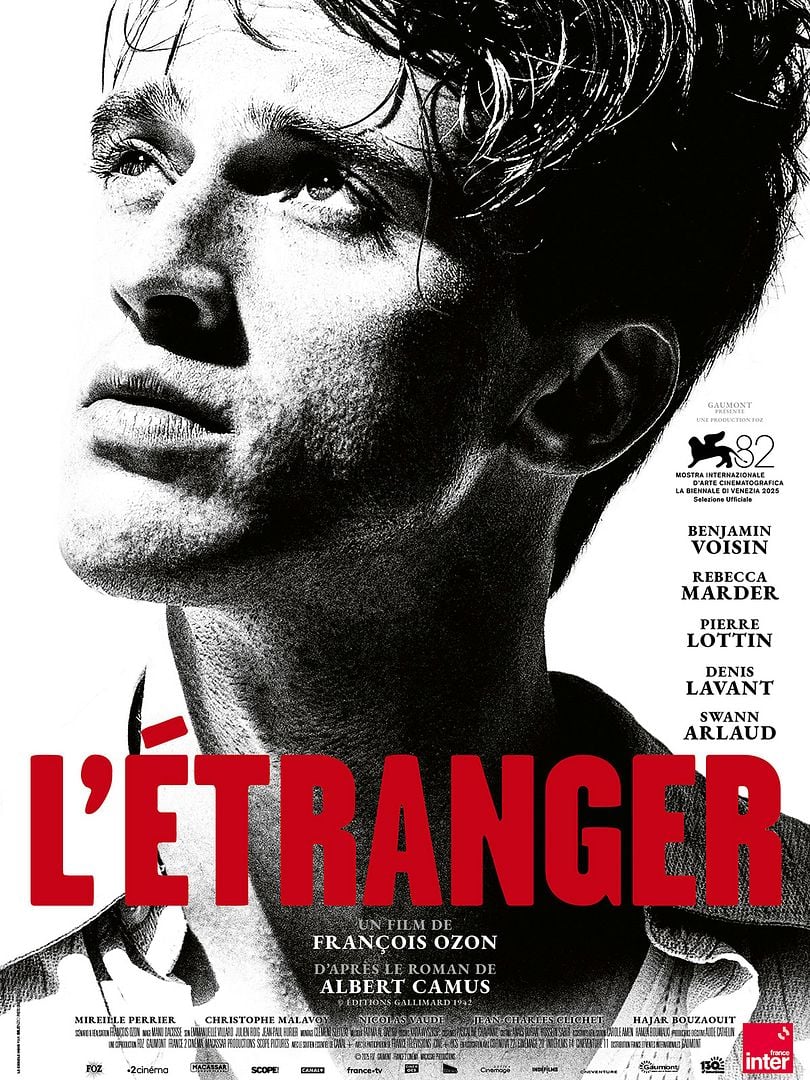

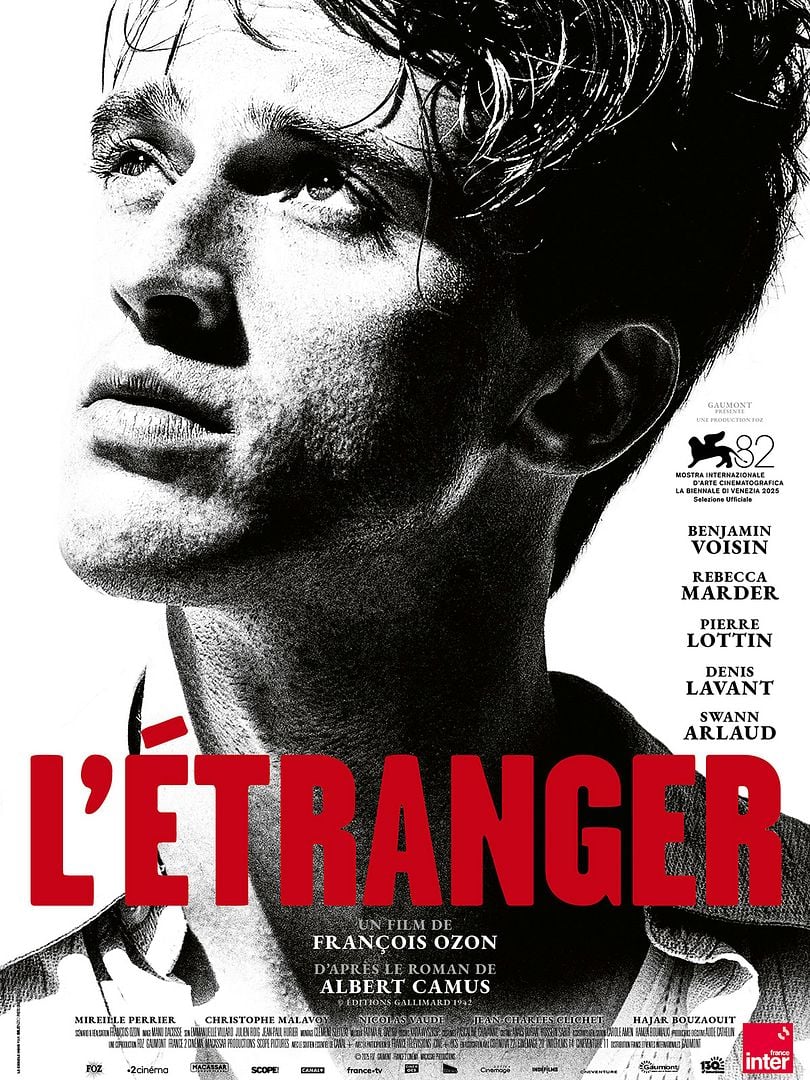

Meursault (Benjamin Voisin), la vingtaine, vit à Alger. Il exerce un petit emploi de bureau. Tout lui semble étranger : la mort de sa mère et son enterrement, qui ne lui arrachent pas une larme, l’amour pur que lui voue Marie (Rebecca Marder) qui le laisse indifférent, jusqu’à l’assassinat d’un Arabe qu’il abat froidement sur la plage où il passait le dimanche en compagnie de son voisin, le proxénète Raymond Sintès (Pierre Lottin).

L’Étranger est, de l’avis général, un grand livre, un des plus marquants du XXième siècle, qui occupe sa place méritée dans tous les programmes scolaires de littérature française. L’adaptation qu’en tire François Ozon lui est d’une grande fidélité. Après celle de Visconti, dont il est de bon ton de dire qu’elle fut ratée et qui, en son temps, m’avait copieusement rasé, celle-ci fera certainement date.

Pourtant la critique que je vais en faire est un coup de gueule. Coup de gueule outré, subjectif et lui-même critiquable. Il tient avant tout à ma relation à ce roman de Camus que je n’ai jamais aimé. Je me souviens de mon incompréhension voire de mon désarroi en classe de troisième (ou peut-être de seconde ? je ne sais pas (sic)) devant cette lecture imposée. Cet anti-héros contrastait tellement avec les figures chevaleresques de mes romans préférés : Jean Valjean, Etienne Lantier, Julien Sorel, Lucien de Rubempré… Pourquoi tant d’apathie ? pourquoi tant d’indifférence au monde qui l’entoure ? Avec ma fougue adolescente, j’avais envie – et cette envie ne m’a jamais quitté – de secouer Meursault, de lui enjoindre d’aimer la vie et ses promesses, plutôt que de sombrer dans une résignation suicidaire.

On me répliquera – et on aura raison – que Meursault incarne la condition humaine mieux que les grands héros glorieux de la littérature du XIXème. Certes. Pour autant, mon incompréhension et mon aversion pour ce roman n’ont jamais disparu. Au-delà de sa figure principale, un point m’a toujours gêné dans sa construction que je trouve déséquilibrée. : sa seconde partie, rythmée par les tête-à-tête de Meursault en prison avec son avocat, les juges et un aumônier, m’a toujours semblé interminable.

L’adaptation qu’en signe Ozon est, disé-je, d’une grande fidélité. Sa seule originalité : éviter l’incipit tant attendu (« Aujourd’hui Maman est morte… ») et commencer en prison avec les mots « J’ai tué un Arabe » – auxquels fera écho lors du générique de fin la chanson culte de The Cure.

Pour autant, le film rencontre selon moi deux écueils. Le premier est une image hyper-léchée, en noir et blanc, qui caresse les corps parfaits de Benjamin Voisin et Rebecca Marder, qui se pâme devant les paysages sublimes qu’Ozon et son équipe sont allés filmer au Maroc. Son esthétique est plus proche des pubs pour les parfums Armani ou Paco Rabanne que de la littérature existentialiste.

Le second est la recontextualisation, politiquement très bien pensante, de la question coloniale, gommée par Camus en son temps. Ozon filme l’Algérie française, son régime d’apartheid, ses Français bas du front et ses Arabes invisibilisés… et, avec Kamel Daoud, redonne une identité à l’Arabe tué par Meursault que Camus n’avait même pas nommé. N’en jetez plus !

La bande-annonce