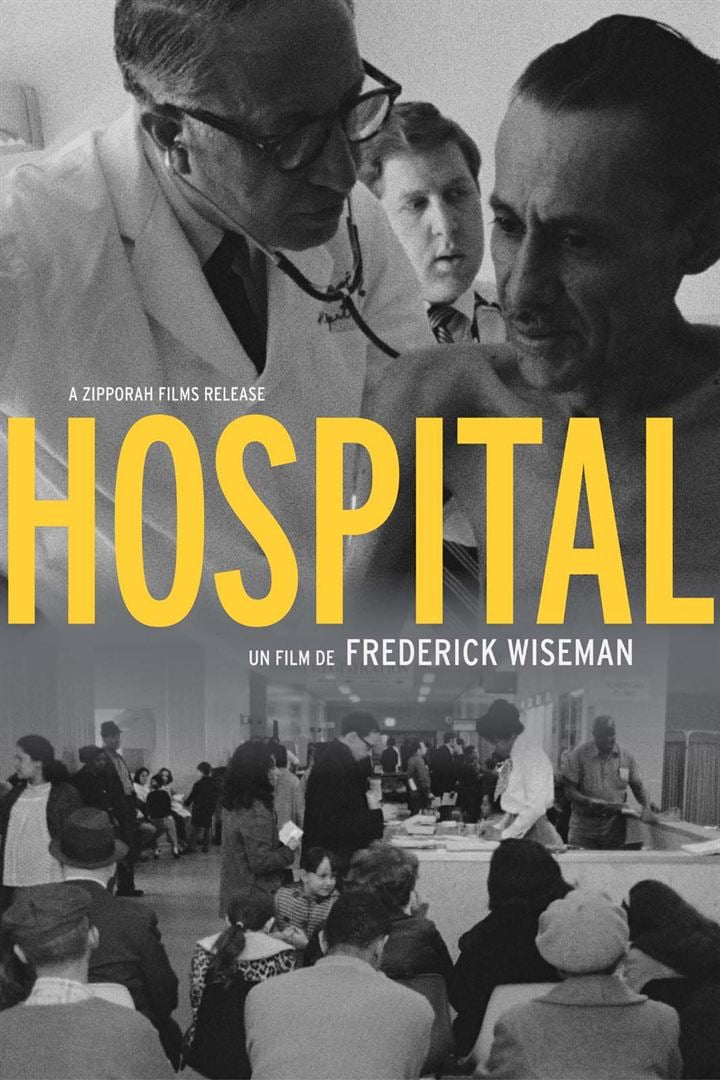

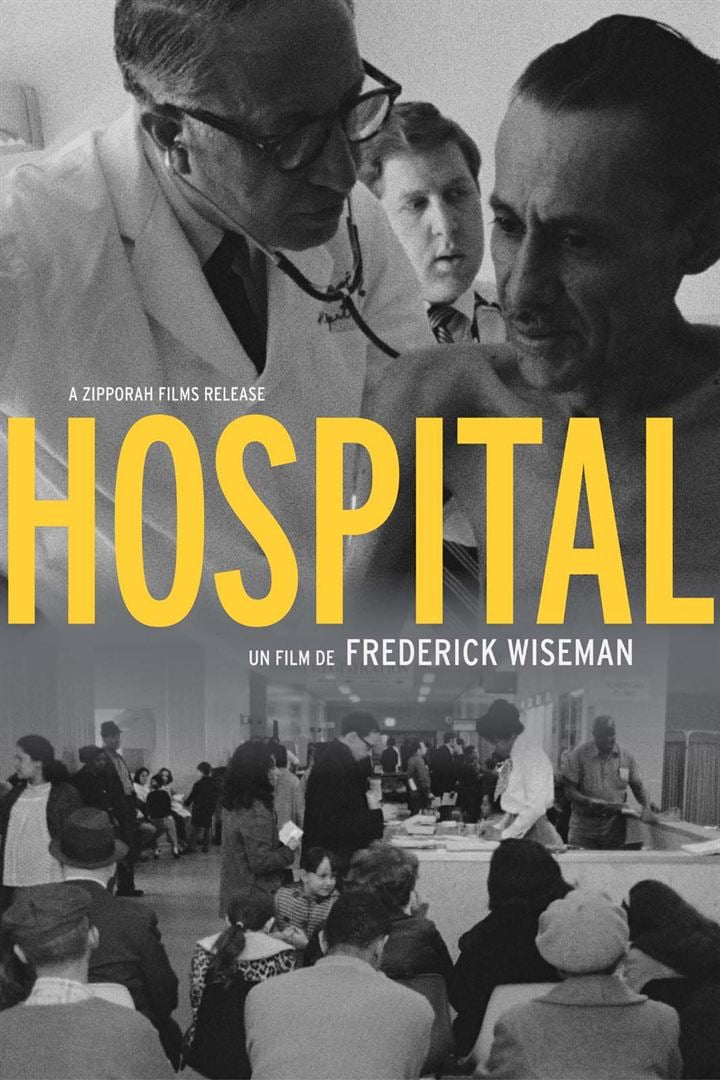

À l’occasion de la rétrospective intégrale programmée au Centre Pompidou de l’ensemble de ses films, Meteor Films, son distributeur en France, ressortent en salles trois de ses documentaires réalisés en noir et blanc au tout début de sa carrière, au tournant des années soixante et soixante-dix. Frederick Wiseman y entame son immense radioscopie des institutions américaines : après un hôpital psychiatrique (Titicut Folies) et un lycée (High School), Frederick Wiseman pose sa caméra dans une brigade de police du Missouri (Law and Order), un grand hôpital new-yorkais (Hospital), un tribunal pour mineurs du Tennessee (Juvenile Court).

À l’occasion de la rétrospective intégrale programmée au Centre Pompidou de l’ensemble de ses films, Meteor Films, son distributeur en France, ressortent en salles trois de ses documentaires réalisés en noir et blanc au tout début de sa carrière, au tournant des années soixante et soixante-dix. Frederick Wiseman y entame son immense radioscopie des institutions américaines : après un hôpital psychiatrique (Titicut Folies) et un lycée (High School), Frederick Wiseman pose sa caméra dans une brigade de police du Missouri (Law and Order), un grand hôpital new-yorkais (Hospital), un tribunal pour mineurs du Tennessee (Juvenile Court).

Les règles de la grammaire qui régira toute son oeuvre sont déjà posées : des documentaires-vérité, tournés avec une équipe minimale (un cadreur et Wiseman lui-même qui se charge de la prise de son), des heures de rushes, aucun carton explicatif, aucune voix off pour contextualiser et expliquer des images qui parlent d’elles-mêmes grâce à un énorme travail de découpage et de montage.

Hier soir, une conférence-débat était organisée au MK2 Beaubourg devant une salle comble, appâtée par la présence du réalisateur. Hélas, Frederick Wiseman, affaibli par le grand âge (il aura quatre-vingt-quinze ans le 1er janvier) a dû se décommander. Le débat, animé par Hervé Brusini, n’en a pas moins été passionnant. Y participaient Charlotte Garçon des Cahiers du cinéma, la sociologue Nadège Vézinat dont sort aujourd’hui en librairie Le Service public empêché et le documentariste Jean-Xavier Lestrade (Un coupable idéal, Laëtitia) qui a adressé aux films de Wiseman le plus juste des compliments : « ils nous rendent plus intelligents ».

Je pensais avoir vu les meilleurs documentaires de Wiseman et plaçais tout en haut Welfare sur les déshérités qui affluent dans un centre d’assistance sociale à New York. Mais Hospital m’a plus enthousiasmé encore au point que c’est lui que je conseillerais à qui n’aurait jamais vu de documentaire de Wiseman.

On y découvre, de l’intérieur, le fonctionnement d’un grand service public. On y découvre ses employés dévoués mais débordés et ses usagers qui ne demandent qu’une chose : qu’on leur manifeste un peu d’humanité. Les scènes, captées sur le vif, se succèdent dans un tempo qui ne languit jamais. On y voit un gamin en larmes abandonné à lui-même pour lequel les infirmières cherchent désespérément un lit, un travesti pris en charge par un psychiatre qui essaie sans succès d’en confier le soin à l’assistance sociale qui n’en veut pas, une femme âgée, intubée, qui manque de mourir d’un grave œdème pulmonaire, veillée par un prêtre en soutane…

Hospital ressemble à la vie. On y traverse toute une gamme d’émotions. On est ému aux larmes du corps squelettique d’un malade, dont on pressent la fin prochaine, silencieusement ausculté par un médecin. On rit à gorge déployée devant un jeune beatnik sous emprise vomissant tripes et boyaux en plein bad trip. Le film dure 1h24 et on est frustré qu’il se termine si vite – Wiseman aura entendu notre frustration dont les films suivants seront beaucoup plus longs au point de friser l’overdose.

Jean-Xavier de Lestrade a encore raison en citant les deux réalisateurs qui ont influencé son travail et celui de tous les documentaristes français : Wiseman et Depardon. D’ailleurs Hospital rappelle Urgences de Depardon, tourné à l’Hôtel-Dieu de Paris avec le même dispositif une vingtaine d’années plus tard. Sur les deux rives de l’Atlantique (Wiseman s’est installé en France et y a réalisé plusieurs films, sur la Comédie-Française, l’Opéra de Paris, le Crazy Horse ou le restaurant gastronomique des frères Troisgros à Roanne), Wiseman filme les institutions, ceux qui y travaillent, ceux qui en sont les usagers ou les clients. À rebours de tout manichéisme, sans en faire ni le procès ni la publicité, il en décortique le fonctionnement, en révèle les injonctions contradictoires. Magistral.

La bande-annonce

Pour se rendre intéressante, Iman laisse croire à ses camarades de classe qu’elle a couché avec Damir, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, et même qu’elle en est tombée enceinte. La nouvelle se répand et fait scandale.

Pour se rendre intéressante, Iman laisse croire à ses camarades de classe qu’elle a couché avec Damir, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, et même qu’elle en est tombée enceinte. La nouvelle se répand et fait scandale.

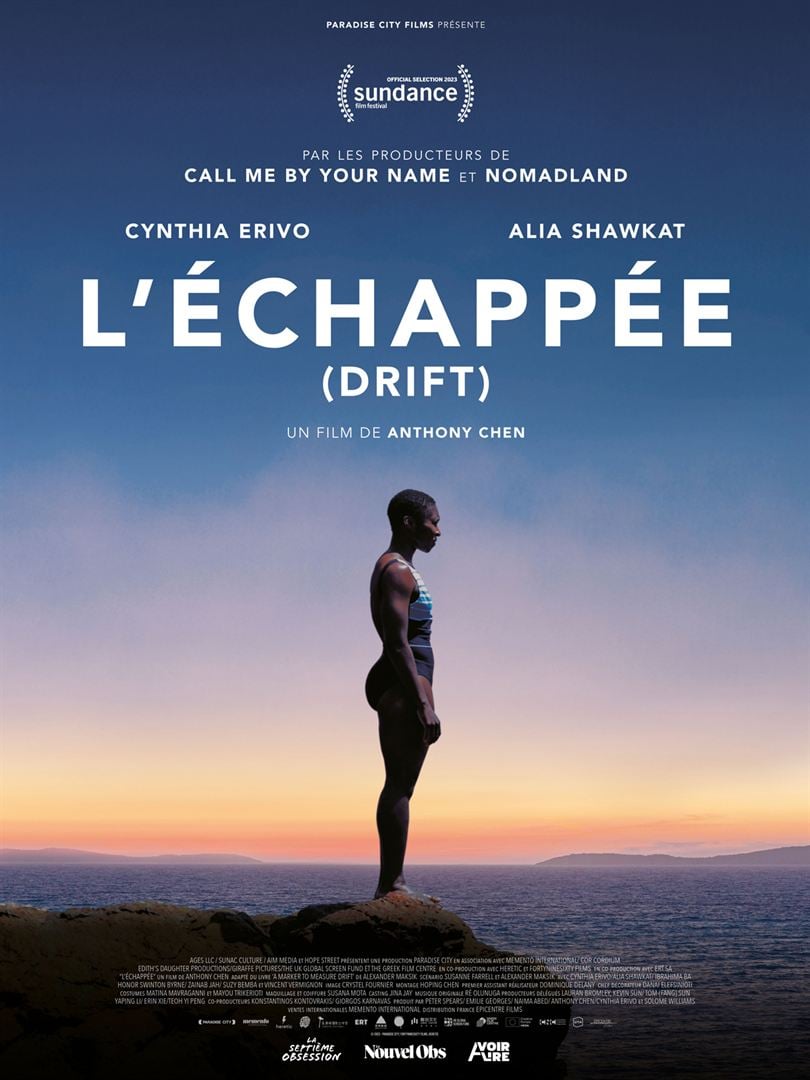

Une jeune femme noire et solitaire erre au milieu des touristes d’une île grecque. Elle refuse tout contact, vit de quignons de pain et dort à la belle étoile. Lentement, son identité se dévoile. Jacqueline est libérienne et fuit un passé traumatisant. Une guide américaine, Callie, va progressivement conquérir sa confiance.

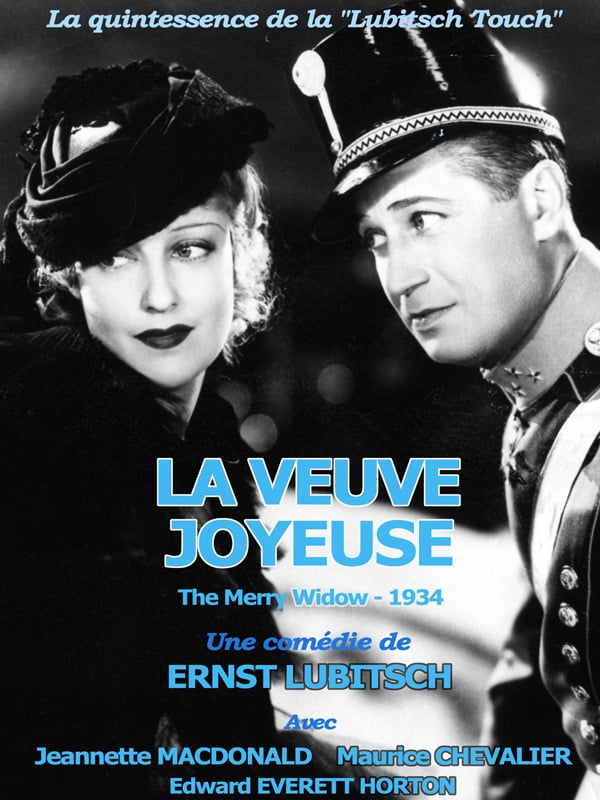

Une jeune femme noire et solitaire erre au milieu des touristes d’une île grecque. Elle refuse tout contact, vit de quignons de pain et dort à la belle étoile. Lentement, son identité se dévoile. Jacqueline est libérienne et fuit un passé traumatisant. Une guide américaine, Callie, va progressivement conquérir sa confiance. La Marchovie est en émoi : une très riche veuve (Jeannette MacDonald), dont les impôts financent à eux seuls la moitié du budget de ce petit royaume d’Europe centrale, menace de s’expatrier à Paris. Une seule solution : y dépêcher le comte Danilo (Maurice Chevalier), un fringant officier et un Don Juan, pour qu’il la séduise, l’épouse et la convainque de revenir en Marchovie.

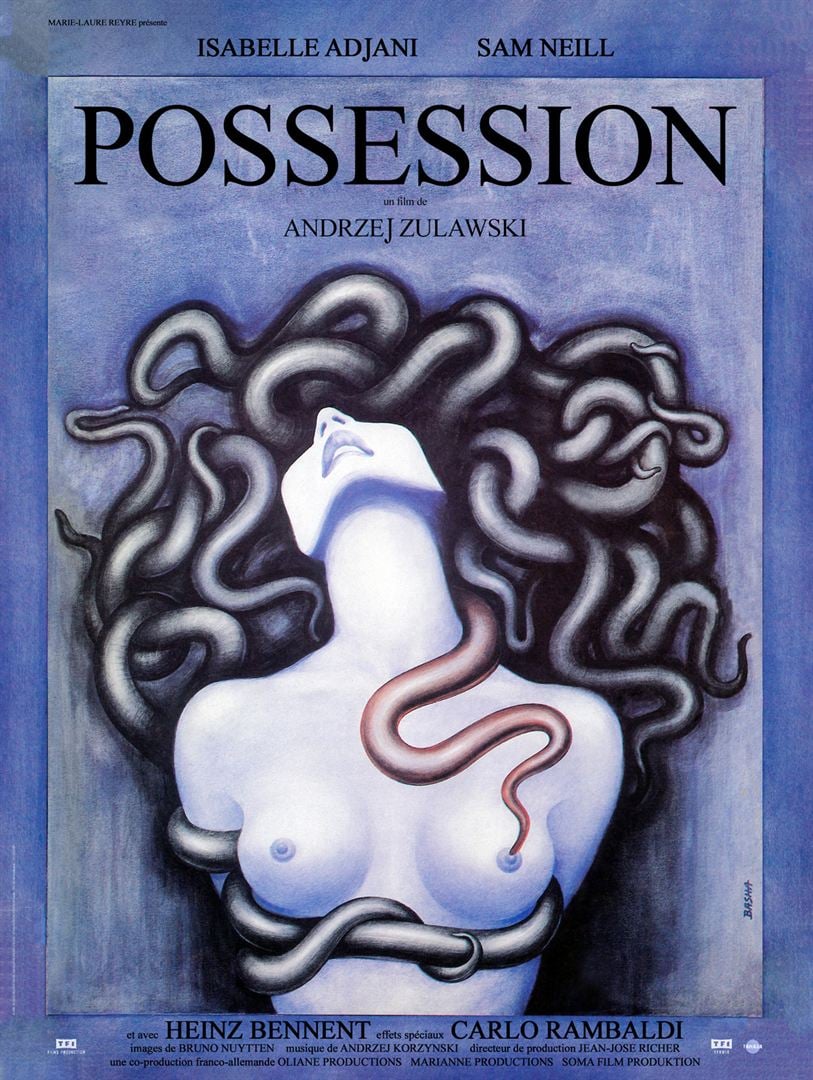

La Marchovie est en émoi : une très riche veuve (Jeannette MacDonald), dont les impôts financent à eux seuls la moitié du budget de ce petit royaume d’Europe centrale, menace de s’expatrier à Paris. Une seule solution : y dépêcher le comte Danilo (Maurice Chevalier), un fringant officier et un Don Juan, pour qu’il la séduise, l’épouse et la convainque de revenir en Marchovie. De retour chez lui à Berlin d’une longue mission, Mark (Sam Neill) retrouve sa femme (Isabelle Adjani), qui veut le quitter, et son fils. Mark est persuadé qu’Anna entretien une liaison avec Heinrich (Heinz Bennent) ; mais celui-ci lui soutient que leur liaison est aujourd’hui terminée. Avec l’aide d’un détective privé qu’il a embauché, Mark retrouve face au Mur l’appartement où Anna a ses mystérieux rendez-vous et découvre avec stupéfaction les causes de son inéluctable éloignement.

De retour chez lui à Berlin d’une longue mission, Mark (Sam Neill) retrouve sa femme (Isabelle Adjani), qui veut le quitter, et son fils. Mark est persuadé qu’Anna entretien une liaison avec Heinrich (Heinz Bennent) ; mais celui-ci lui soutient que leur liaison est aujourd’hui terminée. Avec l’aide d’un détective privé qu’il a embauché, Mark retrouve face au Mur l’appartement où Anna a ses mystérieux rendez-vous et découvre avec stupéfaction les causes de son inéluctable éloignement. À l’occasion de la rétrospective intégrale programmée au Centre Pompidou de l’ensemble de ses films, Meteor Films, son distributeur en France, ressortent en salles trois de ses documentaires réalisés en noir et blanc au tout début de sa carrière, au tournant des années soixante et soixante-dix. Frederick Wiseman y entame son immense radioscopie des institutions américaines : après un hôpital psychiatrique (

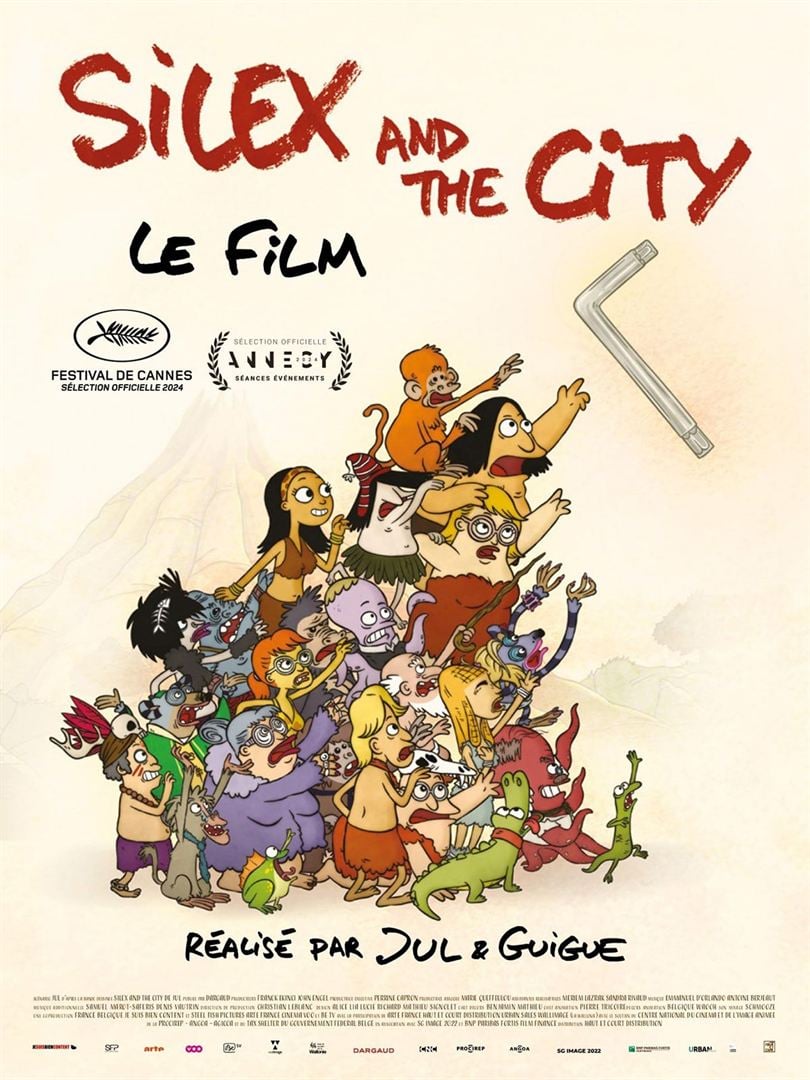

À l’occasion de la rétrospective intégrale programmée au Centre Pompidou de l’ensemble de ses films, Meteor Films, son distributeur en France, ressortent en salles trois de ses documentaires réalisés en noir et blanc au tout début de sa carrière, au tournant des années soixante et soixante-dix. Frederick Wiseman y entame son immense radioscopie des institutions américaines : après un hôpital psychiatrique ( Inutile de présenter au Paléolithique, 40.000 ans av. J.-C., la famille Dotcom, le père, Blog, professeur de chasse, la mère, Spam, professeure de préhistoire-géo, et leurs deux enfants, la fille Web, en pleine crise d’adolescence, et le fils Url, militant « alter-darwiniste ». Les bandes dessinées créées par Jul en 2009 et publiées chez Dargaud (le dixième opus est sous presse) puis la centaine de mini-épisodes de trois minutes à peine diffusés sur Arte de 2012 à 2017 leur ont valu une grande notoriété. Après les BD, après la série TV, l’évolution logique de ce produit populaire appelait le film sur grand écran.

Inutile de présenter au Paléolithique, 40.000 ans av. J.-C., la famille Dotcom, le père, Blog, professeur de chasse, la mère, Spam, professeure de préhistoire-géo, et leurs deux enfants, la fille Web, en pleine crise d’adolescence, et le fils Url, militant « alter-darwiniste ». Les bandes dessinées créées par Jul en 2009 et publiées chez Dargaud (le dixième opus est sous presse) puis la centaine de mini-épisodes de trois minutes à peine diffusés sur Arte de 2012 à 2017 leur ont valu une grande notoriété. Après les BD, après la série TV, l’évolution logique de ce produit populaire appelait le film sur grand écran. Fanny (Lilith Grasmug, l’héroïne habitée par la grâce de

Fanny (Lilith Grasmug, l’héroïne habitée par la grâce de  Après quatorze ans de vie commune, Ale (Itsaso Arana) et Alex (Vito Sanz) ont décidé de rompre. Sans fracas ni bris de vaisselle. Bien au contraire ! Ils ont même décidé de célébrer l’événement en organisant une « fête de séparation » le dernier jour de l’été. Cette annonce plonge leurs amis dans la sidération, qui essaient par tous les moyens de les en dissuader.

Après quatorze ans de vie commune, Ale (Itsaso Arana) et Alex (Vito Sanz) ont décidé de rompre. Sans fracas ni bris de vaisselle. Bien au contraire ! Ils ont même décidé de célébrer l’événement en organisant une « fête de séparation » le dernier jour de l’été. Cette annonce plonge leurs amis dans la sidération, qui essaient par tous les moyens de les en dissuader. Mady est serrurier à Bruxelles. Il se fait piéger par une jeune femme et fracture pour son compte la porte d’un appartement qui n’est pas le sien. Elle s’en échappe avec un magot laissant Mady aux prises avec son propriétaire et bientôt entre les mains d’un gang de criminels. Une course contre la montre commence : Mady doit retrouver, au péril de sa vie, la jeune fille et le magot avant l’aube.

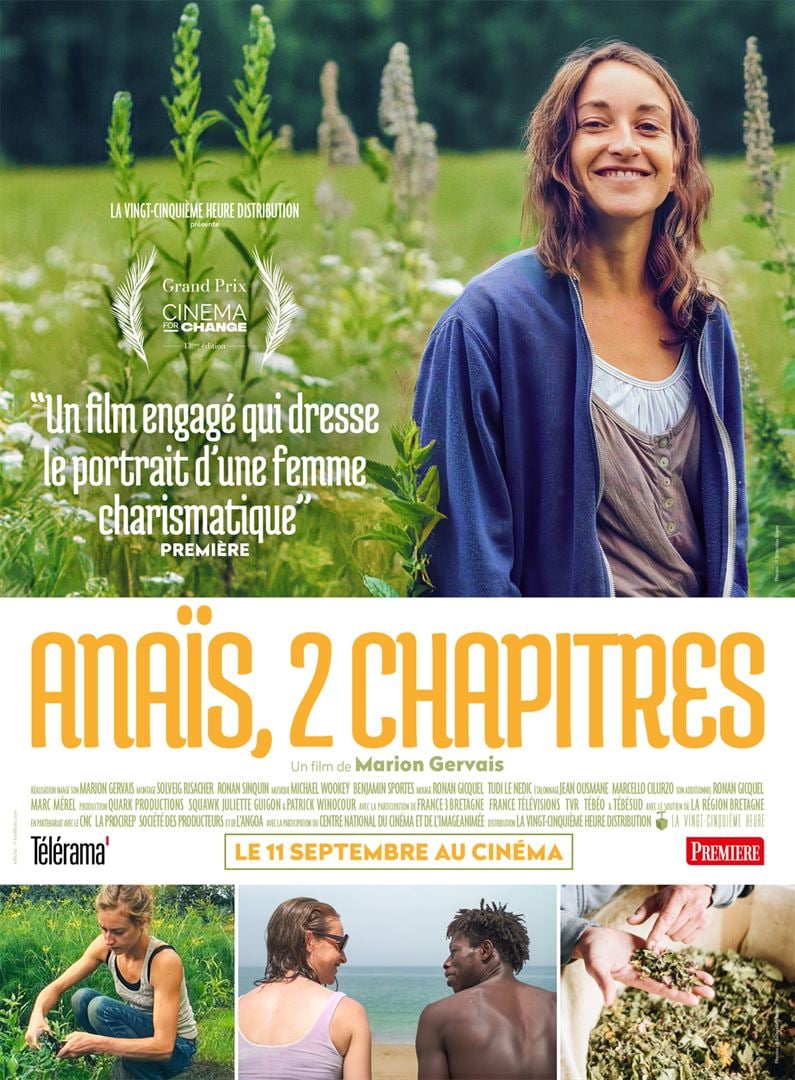

Mady est serrurier à Bruxelles. Il se fait piéger par une jeune femme et fracture pour son compte la porte d’un appartement qui n’est pas le sien. Elle s’en échappe avec un magot laissant Mady aux prises avec son propriétaire et bientôt entre les mains d’un gang de criminels. Une course contre la montre commence : Mady doit retrouver, au péril de sa vie, la jeune fille et le magot avant l’aube. Anaïs est une jeune agricultrice bretonne qui, contre vents et marées, a décidé de produire sur son petit lopin de terre des plantes aromatiques.

Anaïs est une jeune agricultrice bretonne qui, contre vents et marées, a décidé de produire sur son petit lopin de terre des plantes aromatiques.