Ali est un jeune Tunisien qui ne se voit pas d’avenir, sinon celui de traverser la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. En rupture de ban, il a abandonné le foyer familial pour squatter une maison en construction. Il gagne sa vie chichement en vendant de l’essence de contrebande. La mort de son père et la défection de son frère aîné l’obligent à revenir vivre avec ses deux sœurs cadettes et à renoncer à ses projets d’émigration. Pour leur éviter la saisie de leur maison et réunir la somme nécessaire au remboursement des dettes de son père, Ali doit franchir les limites de la légalité.

Ali est un jeune Tunisien qui ne se voit pas d’avenir, sinon celui de traverser la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. En rupture de ban, il a abandonné le foyer familial pour squatter une maison en construction. Il gagne sa vie chichement en vendant de l’essence de contrebande. La mort de son père et la défection de son frère aîné l’obligent à revenir vivre avec ses deux sœurs cadettes et à renoncer à ses projets d’émigration. Pour leur éviter la saisie de leur maison et réunir la somme nécessaire au remboursement des dettes de son père, Ali doit franchir les limites de la légalité.

Dans le dossier de presse, le réalisateur Lotfy Nathan explique le double sens du titre. « Harka » dit-il désigne d’une part l’immolation par le feu, comme celle de Mohamed Bouazizi en décembre 2010, à Sidi Bouzid où Harka a été tourné. Ce suicide, on s’en souvient, fut l’étincelle qui provoqua le Printemps arabe en Tunisie, la fuite de Ben Ali et l’instauration d’une fragile démocratie qui vient de connaître à l’été 2021 un virage autoritaire à l’instigation du Président de la République Kaïs Saïed. « Harka » désigne d’autre part un migrant qui traverse illégalement la Méditerranée.

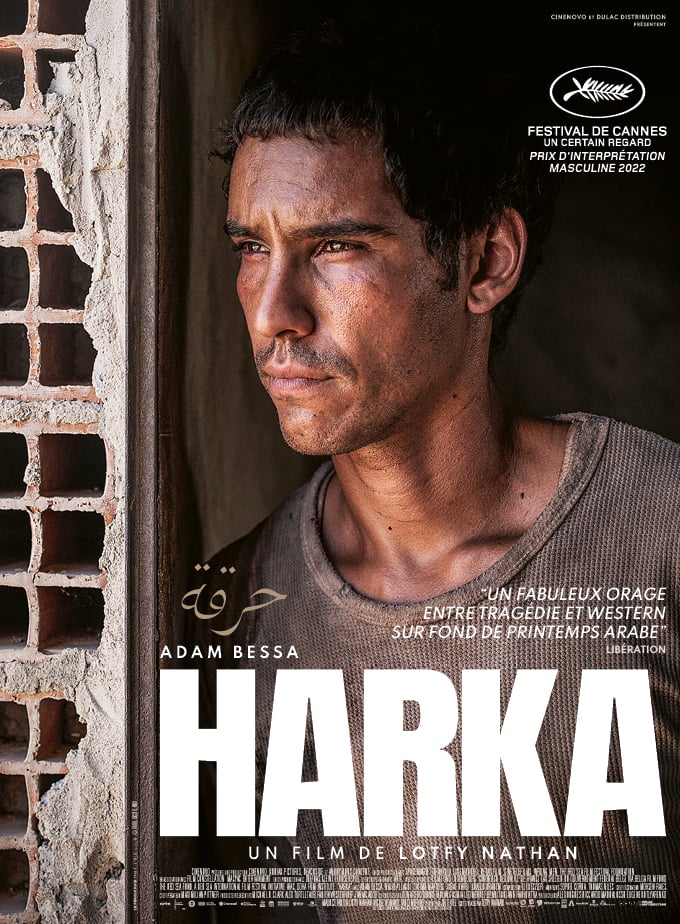

Ces deux destins aussi désespérés l’un que l’autre semblent être les seuls offerts au jeune Ali, que le réalisateur a chargé de symboliser à lui seul l’impasse la jeunesse tunisienne. Dans le rôle, la révélation Adam Bessa, de tous les plans, porte le film avec une incandescence fiévreuse.

Un moment, on pressent que la chronique sociale va verser dans le polar lorsqu’Adam prend le chemin de la frontière libyenne pour en ramener de l’essence de contrebande. Mais dans son dernier tiers, le film retrouve son lit. Il se hâte lentement vers un dénouement qui nous surprend d’autant moins qu’on l’avait fatalement pressenti.