La sortie du Nosferatu de Robert Eggers – pour lequel j’ai eu la main lourde – a donné l’occasion à la Filmothèque du Quartier latin de reprogrammer les films mythiques qui l’avaient inspiré. On sait en effet – ou on ne sait pas – que le Nosferatu de Murnau, dont les films de Werner Herzog et de Robert Eggers sont des remake revendiqués, est une adaptation fidèle du roman de Bram Stoker écrit en 1897 dont le réalisateur allemand n’avait pas obtenu les droits en 1922 à la différence de Tod Browning en 1931 aux Etats-Unis.

La sortie du Nosferatu de Robert Eggers – pour lequel j’ai eu la main lourde – a donné l’occasion à la Filmothèque du Quartier latin de reprogrammer les films mythiques qui l’avaient inspiré. On sait en effet – ou on ne sait pas – que le Nosferatu de Murnau, dont les films de Werner Herzog et de Robert Eggers sont des remake revendiqués, est une adaptation fidèle du roman de Bram Stoker écrit en 1897 dont le réalisateur allemand n’avait pas obtenu les droits en 1922 à la différence de Tod Browning en 1931 aux Etats-Unis.

Je n’ai pas eu le temps de retourner voir le chef d’oeuvre de Murnau – dont j’ai dit que le film de Eggers reprenait (trop) scrupuleusement le scénario. Mais le visionnage de ces deux autres films, presqu’aussi célèbres, montre que le reproche vaut pour tous les films qui se sont inspirés du roman de Bram Stoker.

Tous ont pour héros le même personnage terrifiant, le comte Dracula.

Tous lui donnent les mêmes caractéristiques. Ce vampire se nourrit du sang de ses victimes, dont il fait ses disciples fanatisés ; il vit dans un cercueil ; il peut emprunter la forme d’une chauve-souris ou d’un loup ; il fuit la lumière du jour ; son image ne se reflète pas dans les miroirs ; un crucifix, des hosties consacrées ou l’ail paralysent ses pouvoirs.

Tous respectent scrupuleusement l’histoire qui se déroule successivement dans deux lieux bien distincts. Le premier est le château de Dracula en Transylvanie où un jeune clerc de notaire est missionné par son cabinet pour y conclure une vente. L’approche du château du comte, la sourde oreille donnée aux avertissements des paysans, la première rencontre avec ce personnage terrifiant constituent à mon sens les parties les plus impressionnantes du film. Je trouve que le récit s’affadit quand l’action se transporte à Londres (Dracula) ou à Wismar (Nosferatu) après que Dracula y aura été emmené par bateau dans son cercueil, accompagné d’une nuée de rats qui contamineront la ville.

Si les ressemblances sont nombreuses, il existe aussi bien sûr entre ces quatre films des différences. Chacun est marqué par l’époque de son tournage. Les effets spéciaux du film de Tod Browning nous semblent aujourd’hui délicieusement artisanaux. Les couleurs du film de Werner Herzog rappellent le pire des années 70. Robert Eggers, pape autoproclamé de l’elevated horror y a retrouvé des thèmes et des images qui résonnent avec ses premiers films (The Lighthouse, The Nothman).

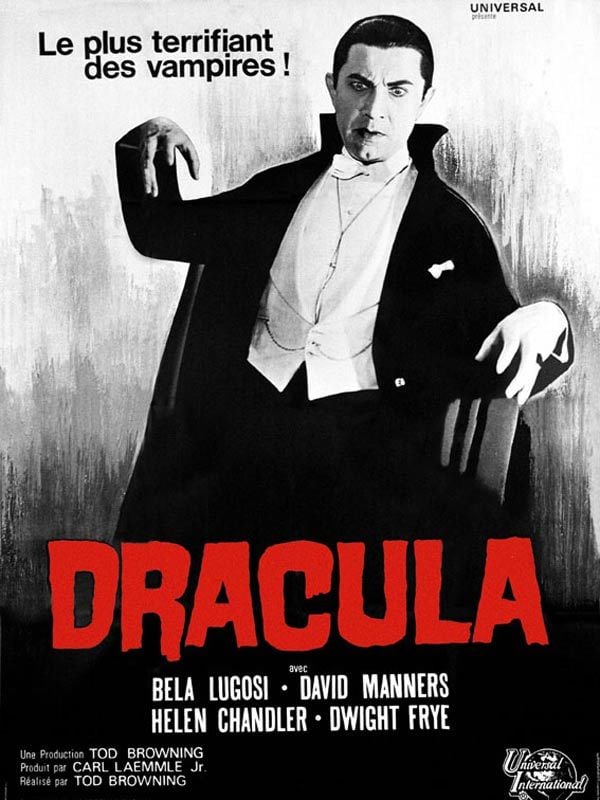

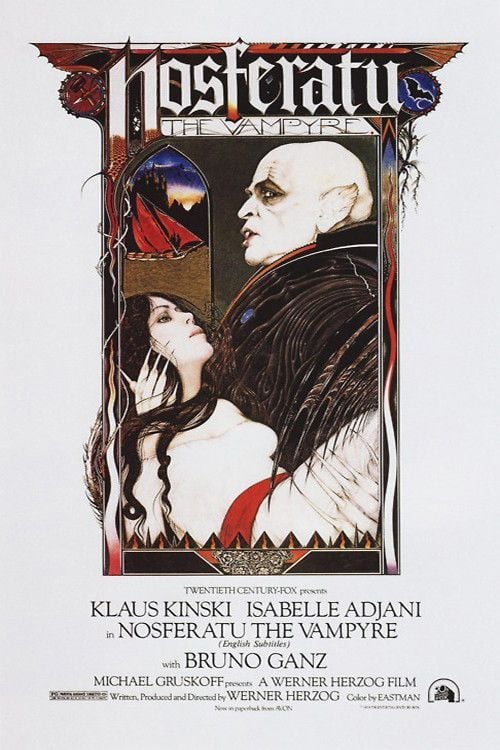

La différence la plus marquante est le traitement du personnage principal. Bela Lugosi a immortalisé – si on ose dire – Dracula. Pourtant, à la revoir un siècle plus tard, on ne peut que trouver sa performance inutilement outrée. Venu du muet, l’acteur d’origine hongroise campe un monstre d’opérette, en frac et cravate blanche, aux mimiques caricaturales. Le parti pris par Murnau – et par Herzog et Eggers – après lui est très différent : Nosferatu n’a rien de l’élégance de Bela Lugosi. Vêtu de haillons, le crâne rasé, les ongles démesurément longs, il tient plus de Mr Hyde que de Dr Jekyll. Au point d’ailleurs de rendre peu crédible le dîner qu’il partage avec son hôte lorsqu’il l’accueille en Transylvanie.

Reste que Dracula constitue, depuis plus d’un siècle, un personnage d’anthologie, né de l’imagination fertile d’un romancier irlandais (mes amis de la Fondation irlandaise balaient d’un revers de main le fait qu’il ait vécu avant que l’Irlande devienne indépendante) et devenu, par la grâce du septième art, l’une des figures les plus emblématiques de l’imaginaire populaire.

La bande-annonce de « Dracula »

La bande-annonce de « Nosferatu, fantôme de la nuit »