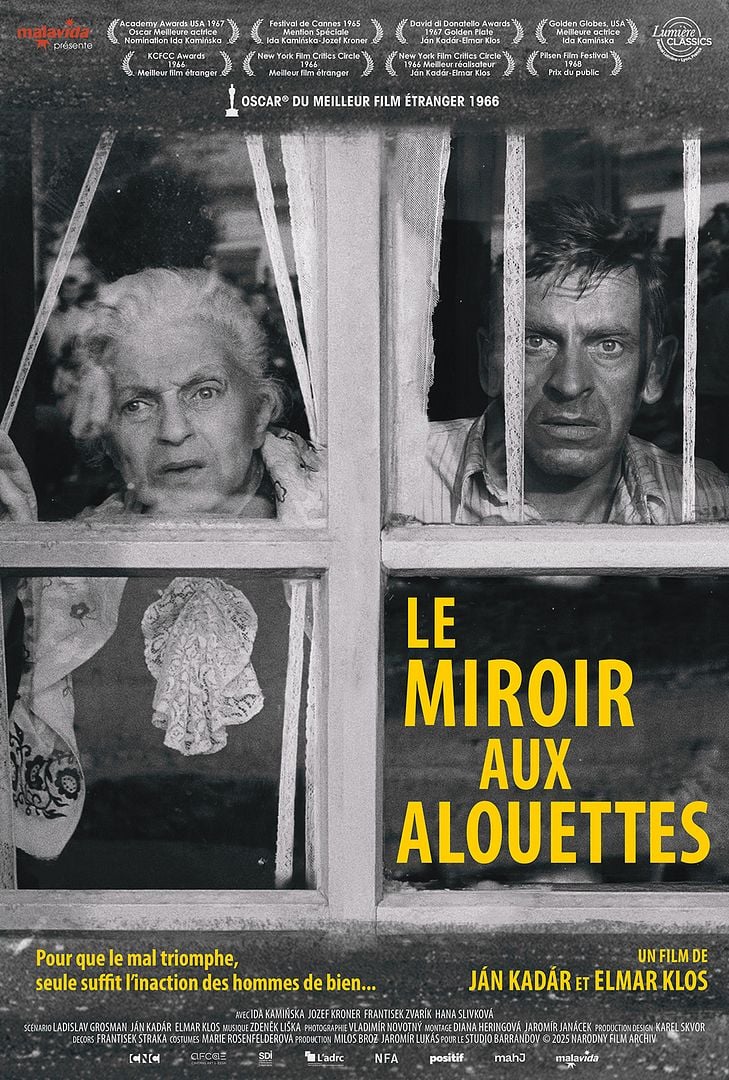

En 1942, dans la Slovaquie occupée, Tono, un honnête menuisier, accepte sous la pression de sa femme qui le pousse à s’élever, le mandat que lui confie son beau-frère, chef de la milice locale : en vertu des nouvelles lois d’aryanisation, il prend en gérance la mercerie d’une vieille Juive, Mme Lautmannova. mais la vieille femme, sourde et à moitié sénile, se trompe sur les intentions de Tono. Elle le prend pour son apprenti et le traite comme tel. Tono renonce à rétablir la vérité. Commence entre la mercière et le menuisier une relation qui se fracassera sur l’ordre de déportation de tous les Juifs du village.

En 1942, dans la Slovaquie occupée, Tono, un honnête menuisier, accepte sous la pression de sa femme qui le pousse à s’élever, le mandat que lui confie son beau-frère, chef de la milice locale : en vertu des nouvelles lois d’aryanisation, il prend en gérance la mercerie d’une vieille Juive, Mme Lautmannova. mais la vieille femme, sourde et à moitié sénile, se trompe sur les intentions de Tono. Elle le prend pour son apprenti et le traite comme tel. Tono renonce à rétablir la vérité. Commence entre la mercière et le menuisier une relation qui se fracassera sur l’ordre de déportation de tous les Juifs du village.

Le Miroir aux alouettes joue sur deux registres. Le premier est dramatique. Pour les deux réalisateurs Ján Kadár et Elmar Klos, il s’agit tout à la fois d’évoquer le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et la passivité des citoyens « ordinaires » qui n’ont rien fait pour empêcher leur extermination. Le second est comique. Dans un registre qui rappelle la comédie italienne, voire La vie est belle trente ans plus tard, le scénario raconte un quiproquo et en tire le meilleur parti jusqu’au dénouement, glaçant.

Le Miroir aux alouettes constitue un film marquant dans l’histoire du cinéma tchécoslovaque. C’est le premier film tchèque en compétition à Cannes, le premier à décrocher l’Oscar du meilleur film étranger. Il annonce la Nouvelle Vague tchèque et les films de Miloš Forman et de Jiří Menzel.

C’est aussi un jalon marquant dans la cinématographie de la Shoah. Certes, Nuit et Brouillard de Resnais en 1956 avait levé un tabou. Mais les années 60 et 70, avant le téléfilm Holocauste en 1977, Le Choix de Sophie en 1982 et surtout Shoah en 1985, le documentaire-choc de Claude Lanzmann, ne s’étaient guère emparées du sujet, certains cinéastes pointant du doigt, à tort ou à raison, « l’abjection » – le mot est de Rivette dans sa critique de Kapò de Pontecorvo en 1962 – à le filmer.

Le Miroir aux alouettes ne filme pas les camps de la mort. Il ne filme pas non plus la déportation des Juifs, sinon à l’arrière-plan de la scène finale. Il a comme sujet un homme « ordinaire », comme Lacombe Lucien ou Monsieur Klein, et, loin du piège sentimental du « héros solitaire », dans lequel beaucoup de films sur la guerre sont tombés, il interroge avec d’autant plus d’acuité la célèbre citation d’Edmund Burke : « Pour que le mal triomphe seule suffit l’inaction des hommes de bien ».