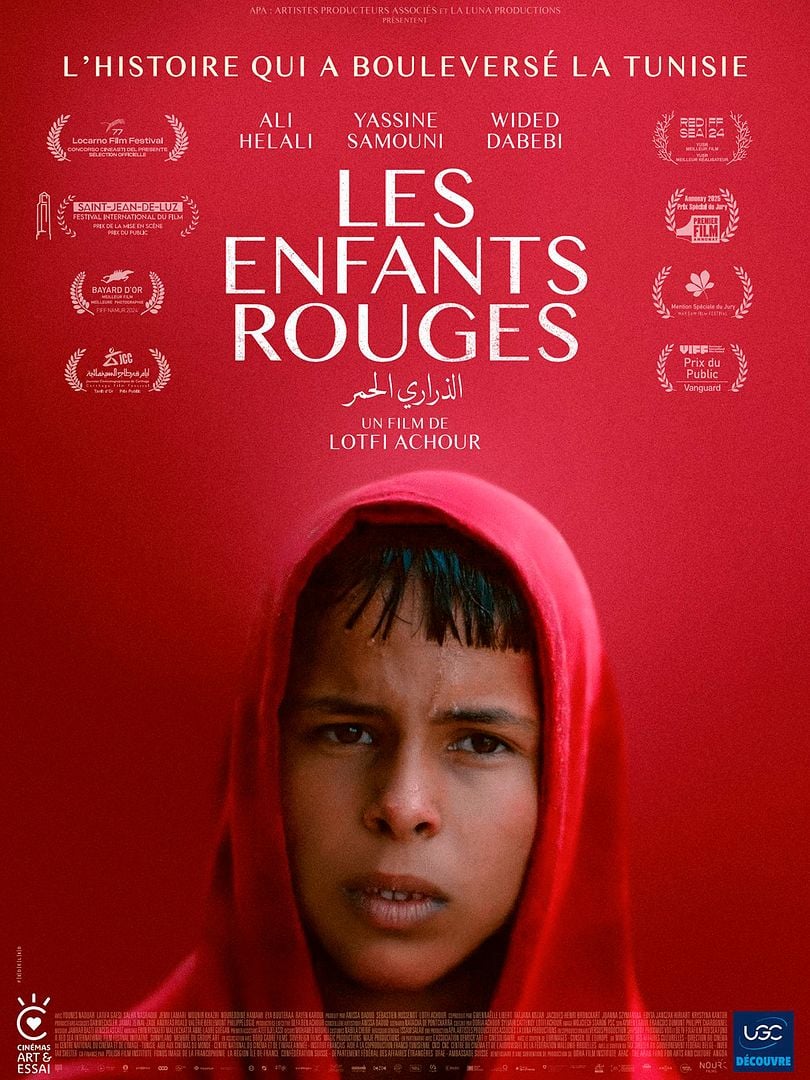

Deux cousins vont faire paître leurs bêtes dans une zone militaire interdite. Des jihadistes les arrêtent, exécutent l’aîné Nizar qu’ils suspectent d’être un mouchard à la solde de l’armée et ordonne au cadet Achraf de ramener au village sa tête décapitée. Le gamin, âgé de quatorze ans à peine, en sera durablement traumatisé. Le village, sous le choc, organise une expédition pour récupérer la dépouille du défunt.

Les Enfants rouges s’inspire d’un fait divers macabre qui a eu lieu en Tunisie fin 2015. Il en restitue l’horreur. On partage avec les deux gamins la jouissance transgressive de cette échappée en zone interdite au sommet d’une montagne sauvage jusqu’à une source reculée. Cette parenthèse, on le sait par avance, sera brutalement interrompue par la rencontre des jihadistes et leur crime sauvage. On appréhende ce moment qui, heureusement, se déroulera hors cadre, même si ses images ressurgiront plus tard via la vidéo que les assassins en auront tournée.

Les Enfants rouges n’est pas un documentaire. C’est une œuvre de fiction qui raconte ce drame du point de vue d’Achraf. Le gamin est traversé par des sentiments contradictoires : le bonheur d’abord d’accompagner son cousin dans une zone interdite, la sidération devant son exécution et la tâche morbide que les terroristes lui confient, la peur de rentrer chez lui, de n’être pas cru… Quand les villageois lui demandent de les guider jusqu’au lieu du crime, Achraf hésite et entretient, avec le défunt, un dialogue imaginaire pour recueillir son avis : sa dépouille a-t-elle vocation à rester dans la montagne ou à être ensevelie dans la plaine ?

Le défaut des Enfants rouges selon moi est de se laisser écraser par son sujet certes glaçant mais qui, à lui seul, ne suffit pas à nourrir un film.