Jade (Vicky Knight) a été brûlée à l’acide par son petit ami. Dans l’attente du procès de son agresseur, elle doit, avec l’aide de sa mère, élever sa fille de deux ans. Elle doit surtout assumer un visage défiguré face aux regards apitoyés ou horrifiés qui l’accueillent.

Dès ses premières images, Dirty God prend son sujet à bras-le-corps : en très gros plan, la caméra s’attarde sur le corps dévasté de Jade. Toute la partie gauche de son visage, ses bras, son thorax portent les cicatrices monstrueuses de sa brûlure. On ignore à quand remonte son agression ; mais on imagine sans peine – surtout si on a lu Le Lambeau – le temps qu’ont nécessité les opérations, la lente et douloureuse cicatrisation.

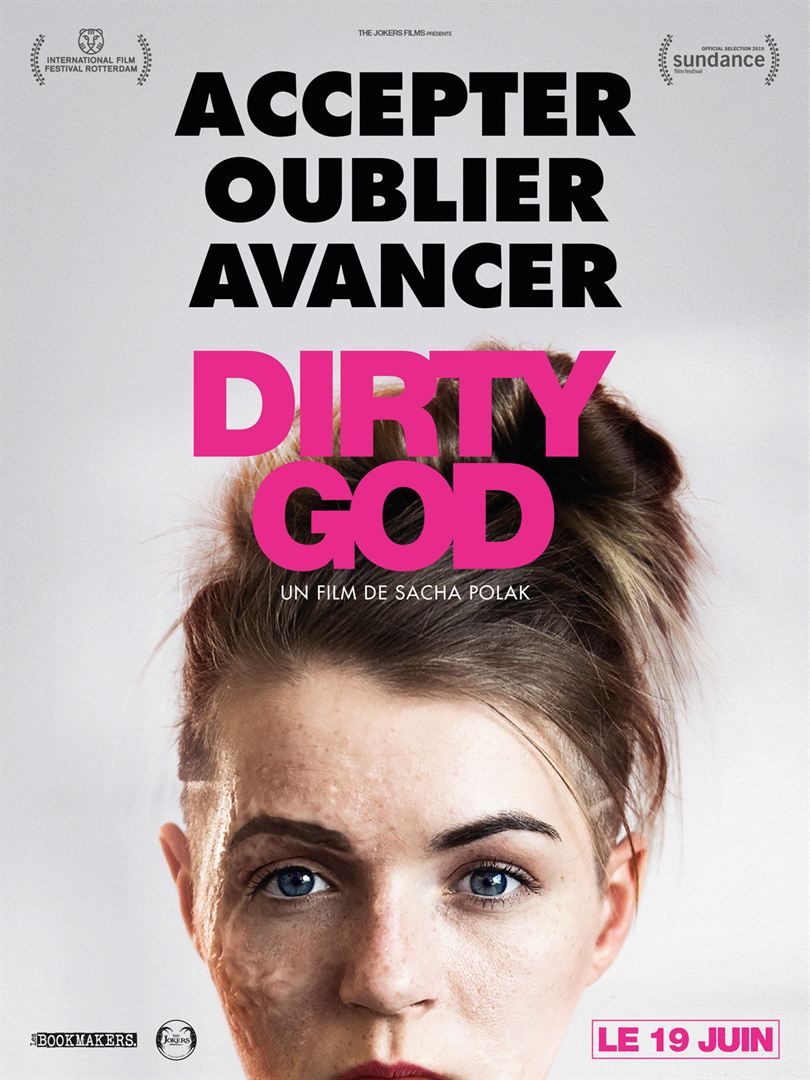

Dirty God n’est pas sans défaut. D’abord son titre qui tire le film dans une direction qui n’est pas la sienne : il n’a guère de dimension religieuse ou métaphysique. Ensuite, ces trois verbes qui ornent son affiche française, hymne boursouflé à la résilience. Le seul visage de Vicky Knight, actrice amatrice qui a traversé les mêmes épreuves que son héroïne, aurait suffi. Il est d’une incroyable richesse. À sa droite des cicatrices qui laissent la peau crevassée, vieillie, dont Jade crânement ne cache rien alors qu’elle aurait pu les masquer en laissant retomber sa chevelure. À sa gauche un visage parfait qui permet d’imaginer combien la jeune femme était séduisante avant sa mutilation. Ce visage interroge notre relation à la beauté physique : pourquoi y sommes-nous si sensibles ? dans quelles conditions peut-on, doit-on s’en abstraire ?

Dirty God ne se borne pas à nous montrer une femme défigurée. Il construit une histoire pour la mettre en situation. Elle aurait pu se concentrer sur le procès de son agresseur, dont on comprend qu’il est d’origine étrangère. On craignait par avance quelques pesantes considérations sur les couples mixtes, le fossé culturel, la place de la femme dans l’Islam, etc. Fort heureusement, elles nous sont épargnées.

L’histoire se resserre sur Jade et sur sa difficile réinsertion. Là encore, le risque était grand de sombrer dans la désespérance « loachienne » en nous montrant une fille-mère en butte à un environnement sourd à sa détresse. Mais, là encore, le péril est évité. Jade n’est pas seule. Elle a une mère aidante, une amie solidaire, une collègue de travail qui facilite son insertion chez son nouvel employeur.

Jade veut retrouver sa vie. Elle revendique son droit au plaisir, en cherchant sur Internet des plaisirs fugaces. Elle veut effacer définitivement ses cicatrices en donnant foi aux promesses irréalistes d’une opération esthétique au Maroc. Elle veut se libérer d’une mère étouffante et assumer l’éducation de sa fille. Elle ne peut pas gagner sur tous les terrains – sauf à transformer son histoire en conte de fées irréaliste. La principale qualité de Dirty God est d’éviter cet ultime écueil sans pour autant sombrer dans le pathos.