En 1975, J.G. Ballard a écrit High-Rise, vite devenu un classique de science-fiction. Quarante ans plus tard, celui-ci est enfin porté à l’écran. Une immense tour d’habitation est un condensé d’humanité : les plus pauvres s’entassent dans les premiers étages, les classes moyennes dans les étages intermédiaires et les plus riches dans les penthouses des derniers étages. Mais les règles qui régissent son organisation cèdent à l’anarchie.

En 1975, J.G. Ballard a écrit High-Rise, vite devenu un classique de science-fiction. Quarante ans plus tard, celui-ci est enfin porté à l’écran. Une immense tour d’habitation est un condensé d’humanité : les plus pauvres s’entassent dans les premiers étages, les classes moyennes dans les étages intermédiaires et les plus riches dans les penthouses des derniers étages. Mais les règles qui régissent son organisation cèdent à l’anarchie.

High-Rise vaut surtout par le parti pris de son directeur artistique qui a choisi, pour les costumes et les décors, de conserver l’esthétique des seventies. Mais, passé les vingt premières minutes, l’histoire prend un tour si extravagant, si incohérent qu’on en décroche sans espoir de retour. Le film devient un grand n’importe quoi (scènes d’orgie, de meurtre) que les spectateurs qui n’ont pas déserté la salle regardent mi-amusés mi-navrés.

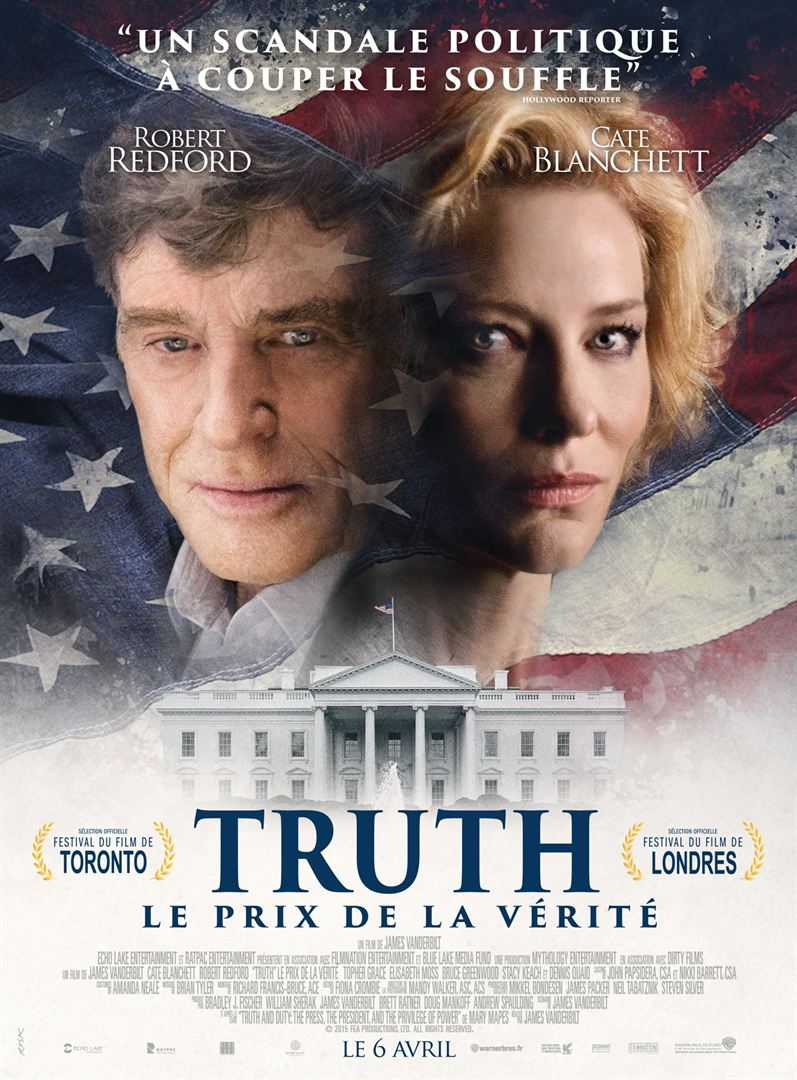

En 2004, CBS News révèle que George W. Bush a réussi à éviter d’être enrôlé au Vietnam. Mais l’authenticité des documents à l’origine de ces révélations est bientôt mise en doute obligeant le présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford) et sa productrice Mary Mapes (Cate Blanchett) à mettre fin à leurs carrières.

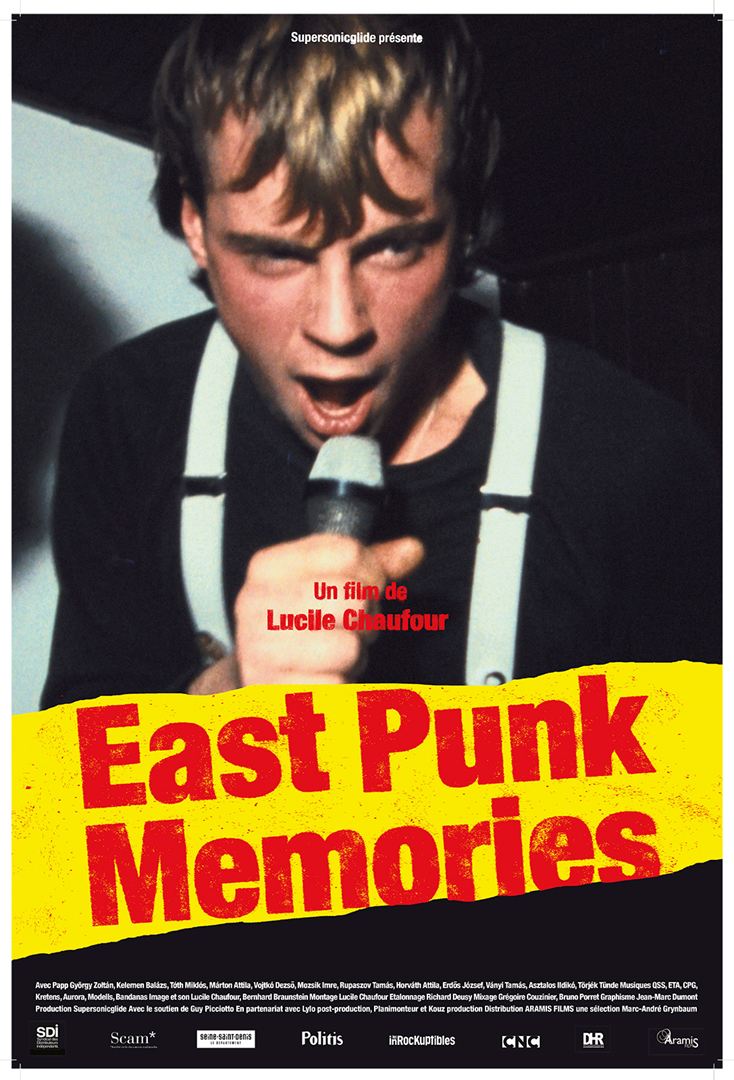

En 2004, CBS News révèle que George W. Bush a réussi à éviter d’être enrôlé au Vietnam. Mais l’authenticité des documents à l’origine de ces révélations est bientôt mise en doute obligeant le présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford) et sa productrice Mary Mapes (Cate Blanchett) à mettre fin à leurs carrières. Jeune étudiante aux Arts déco, Lucile Chaufour avait franchi le Mur au début des années 80 pour aller filmer les punks de Budapest. Trente ans plus tard, elle est retournée en Hongrie, a retrouvé les protagonistes de ses vieux films en 16 mm et les a interviewés. Unis hier dans une même exécration du système communiste, ils ont suivi des chemins bien différents. Les uns se sont parfaitement intégrés au système capitaliste, les autres sont restés des marginaux accrochés à leurs rêves nihilistes.

Jeune étudiante aux Arts déco, Lucile Chaufour avait franchi le Mur au début des années 80 pour aller filmer les punks de Budapest. Trente ans plus tard, elle est retournée en Hongrie, a retrouvé les protagonistes de ses vieux films en 16 mm et les a interviewés. Unis hier dans une même exécration du système communiste, ils ont suivi des chemins bien différents. Les uns se sont parfaitement intégrés au système capitaliste, les autres sont restés des marginaux accrochés à leurs rêves nihilistes. Rock star aphone, Marianne (Tilda Swinton) se repose avec son jeune amant Paul (Matthias Schoenaerts) sur une île italienne. Leur retraite idyllique est troublée par l’arrivée intempestive de l’ex-amant de Marianne, Harry (Ralph Fiennes), et de sa fille Penelope (Dakota Johnson). Autour de la piscine, Harry tente de reconquérir Marianne tandis que Penelope trouble Paul.

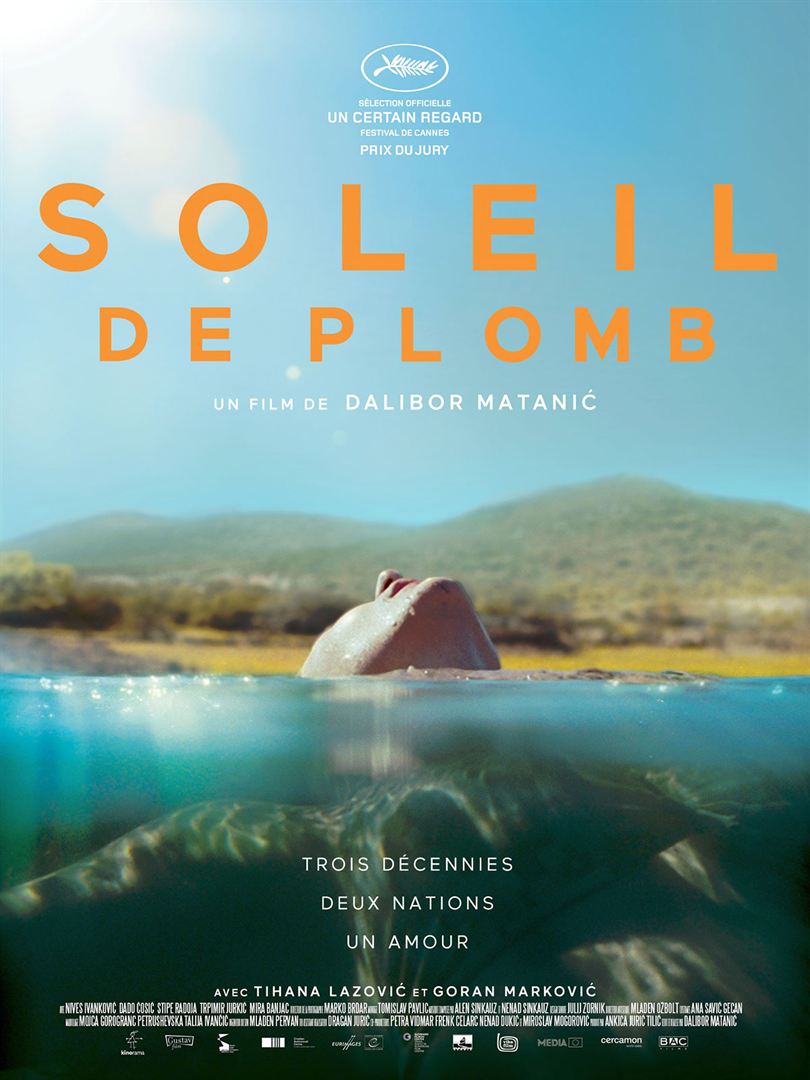

Rock star aphone, Marianne (Tilda Swinton) se repose avec son jeune amant Paul (Matthias Schoenaerts) sur une île italienne. Leur retraite idyllique est troublée par l’arrivée intempestive de l’ex-amant de Marianne, Harry (Ralph Fiennes), et de sa fille Penelope (Dakota Johnson). Autour de la piscine, Harry tente de reconquérir Marianne tandis que Penelope trouble Paul. « Trois décennies. Deux nations. Un amour ». Sur le papier, Soleil de plomb est terriblement alléchant : trois histoires d’amours impossibles entre un Croate et une Serbe à dix ans d’intervalle. La première à l’été 1991 : la guerre civile dresse l’une contre l’autre des communautés habituées jusqu’alors à vivre ensemble. La deuxième à l’été 2001 : la guerre est finie mais ses stigmates restent bien visibles dans les villes qui peinent à se reconstruire et dans les cœurs qui tardent à se réconcilier. La troisième à l’été 2011 : la Croatie est sur le point d’entrer dans l’Union européenne et les plus jeunes n’ont pas connu la guerre sinon dans les livres d’histoire ; mais les plaies ne sont pas toutes cicatrisées.

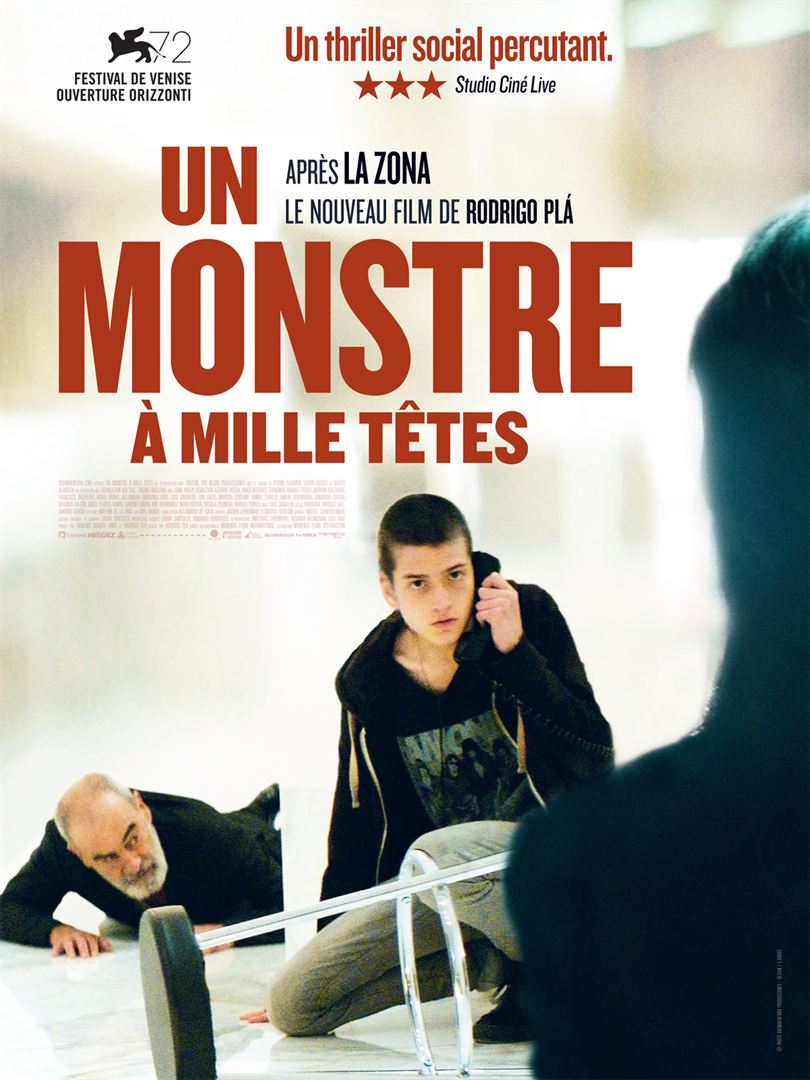

« Trois décennies. Deux nations. Un amour ». Sur le papier, Soleil de plomb est terriblement alléchant : trois histoires d’amours impossibles entre un Croate et une Serbe à dix ans d’intervalle. La première à l’été 1991 : la guerre civile dresse l’une contre l’autre des communautés habituées jusqu’alors à vivre ensemble. La deuxième à l’été 2001 : la guerre est finie mais ses stigmates restent bien visibles dans les villes qui peinent à se reconstruire et dans les cœurs qui tardent à se réconcilier. La troisième à l’été 2011 : la Croatie est sur le point d’entrer dans l’Union européenne et les plus jeunes n’ont pas connu la guerre sinon dans les livres d’histoire ; mais les plaies ne sont pas toutes cicatrisées. Le monstre évoqué par le titre est l’administration mexicaine de la santé, sourde aux besoins des malades, qui laisse le mari de Sonia agoniser sans lui payer le médicament qui soulagerait ses souffrances. Contre ce monstre, Sonia se dresse, comme nous le ferions, en l’inondant de courriers et d’appels téléphoniques, avec la sempiternelle requête qu’elle introduit poliment en s’excusant du dérangement qu’elle cause.

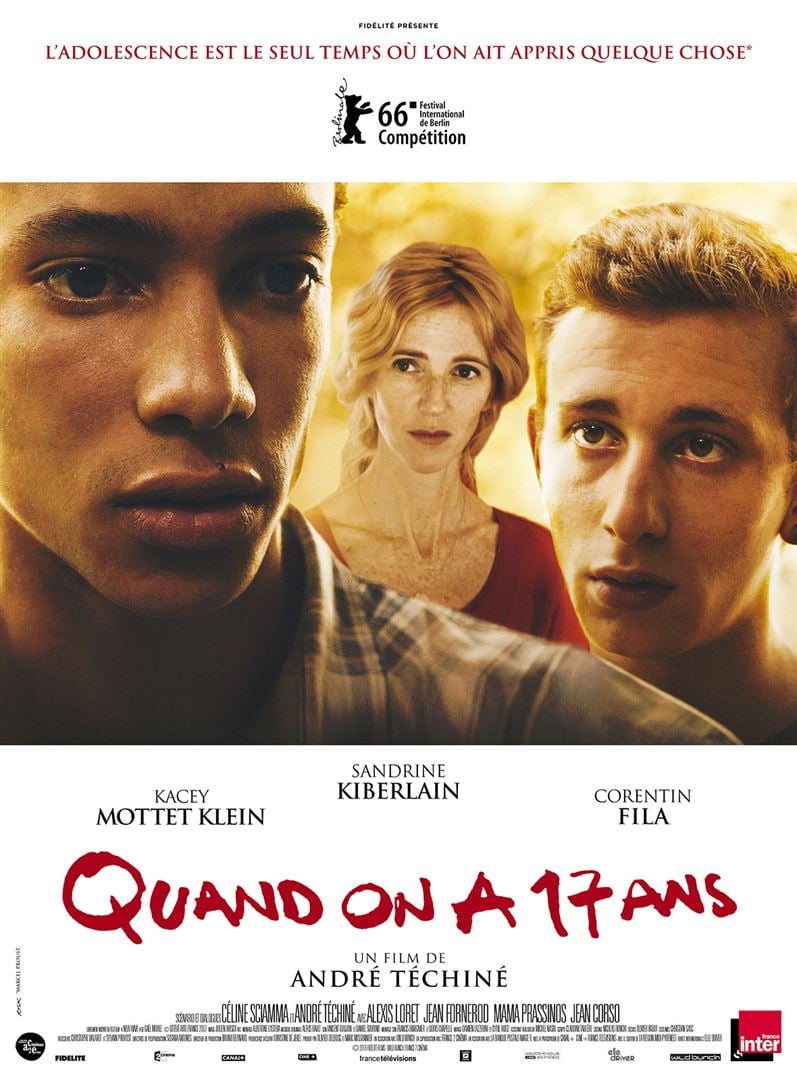

Le monstre évoqué par le titre est l’administration mexicaine de la santé, sourde aux besoins des malades, qui laisse le mari de Sonia agoniser sans lui payer le médicament qui soulagerait ses souffrances. Contre ce monstre, Sonia se dresse, comme nous le ferions, en l’inondant de courriers et d’appels téléphoniques, avec la sempiternelle requête qu’elle introduit poliment en s’excusant du dérangement qu’elle cause. Je suis loin de partager l’enthousiaste critique suscitée par le dernier film d’André Téchiné.

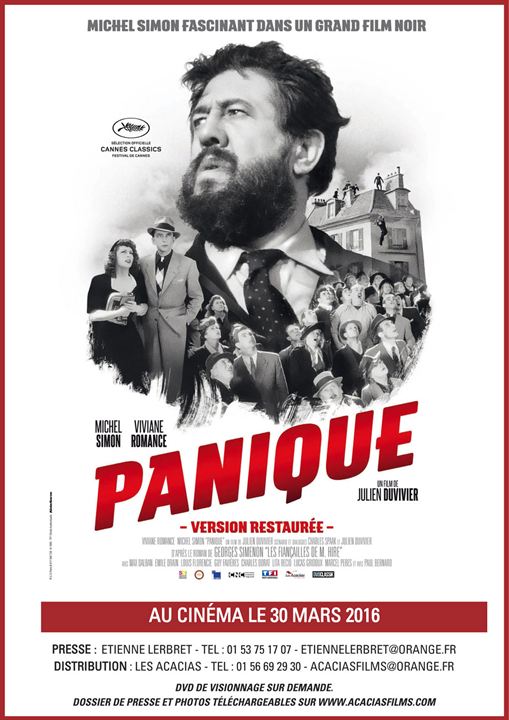

Je suis loin de partager l’enthousiaste critique suscitée par le dernier film d’André Téchiné. Simenon est un génie, Michel Simon aussi. La rencontre de deux génies filmée par l’un des plus grands réalisateurs français de l’époque a produit un film injustement oublié, pas loin d’égaler les chefs-d’oeuvre de Marcel Carné, René Clément, René Clair, Jean Renoir…

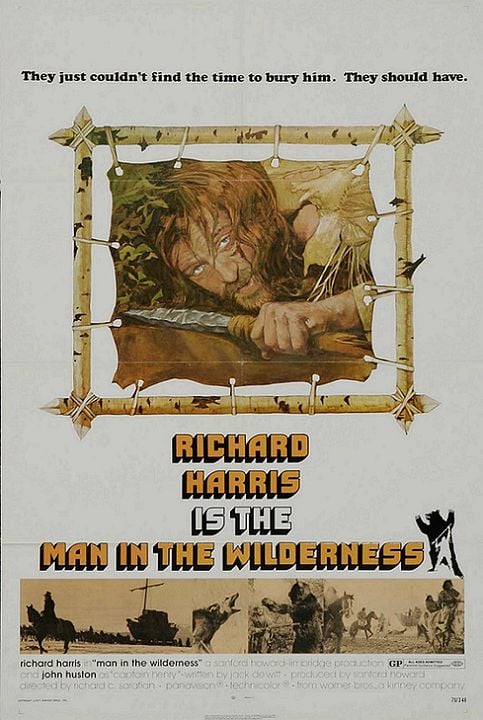

Simenon est un génie, Michel Simon aussi. La rencontre de deux génies filmée par l’un des plus grands réalisateurs français de l’époque a produit un film injustement oublié, pas loin d’égaler les chefs-d’oeuvre de Marcel Carné, René Clément, René Clair, Jean Renoir… Le saviez-vous ? The Revenant est le remake de Man in the Wilderness (bizarrement traduit Le Convoi sauvage), un western de 1971 où Richard Harris (le directeur Dumbledore des deux premiers Harry Potter) tenait le rôle repris par l’oscarisé Leonardo.

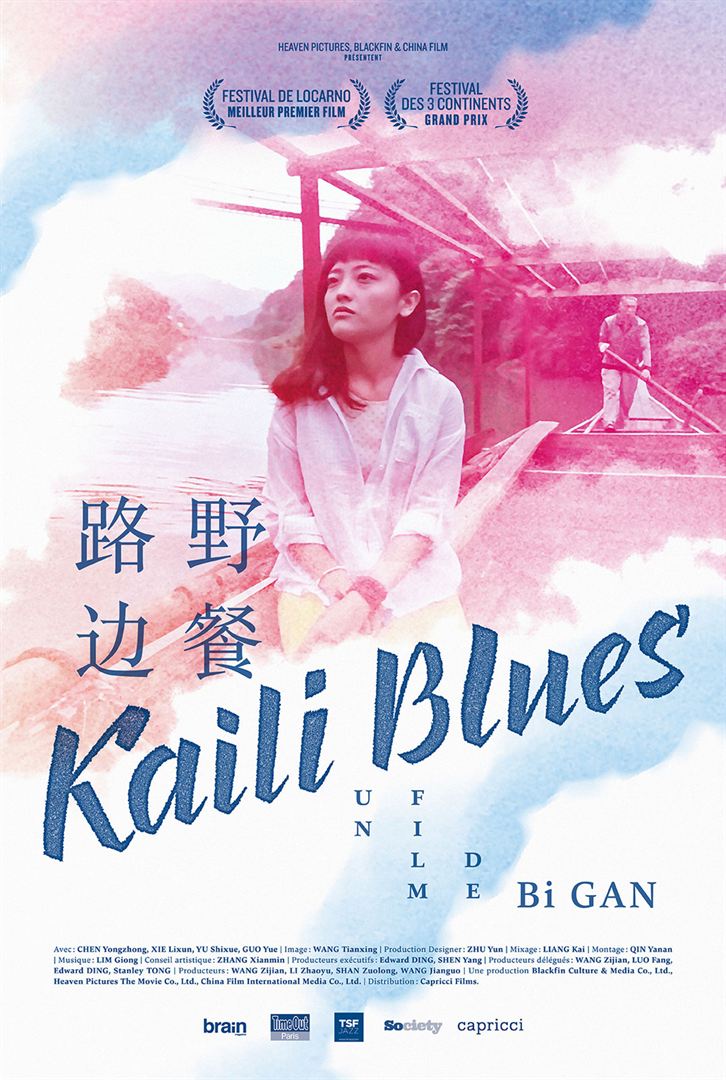

Le saviez-vous ? The Revenant est le remake de Man in the Wilderness (bizarrement traduit Le Convoi sauvage), un western de 1971 où Richard Harris (le directeur Dumbledore des deux premiers Harry Potter) tenait le rôle repris par l’oscarisé Leonardo. Kaili Blues a provoqué une polémique dans le petit monde du cinéma. Affligé par le faible nombre de salles qui l’ont programmé, son distributeur a lancé un cri d’alarme. Que le nombre impressionnant de sorties (vingt-et-une cette semaine) condamne à l’invisibilité la plupart des « petits films » relève de l’évidence. Pour autant, Kaili Blues n’est peut-être pas le meilleur ambassadeur d’un cinéma d’art et essai injustement bâillonné.

Kaili Blues a provoqué une polémique dans le petit monde du cinéma. Affligé par le faible nombre de salles qui l’ont programmé, son distributeur a lancé un cri d’alarme. Que le nombre impressionnant de sorties (vingt-et-une cette semaine) condamne à l’invisibilité la plupart des « petits films » relève de l’évidence. Pour autant, Kaili Blues n’est peut-être pas le meilleur ambassadeur d’un cinéma d’art et essai injustement bâillonné.