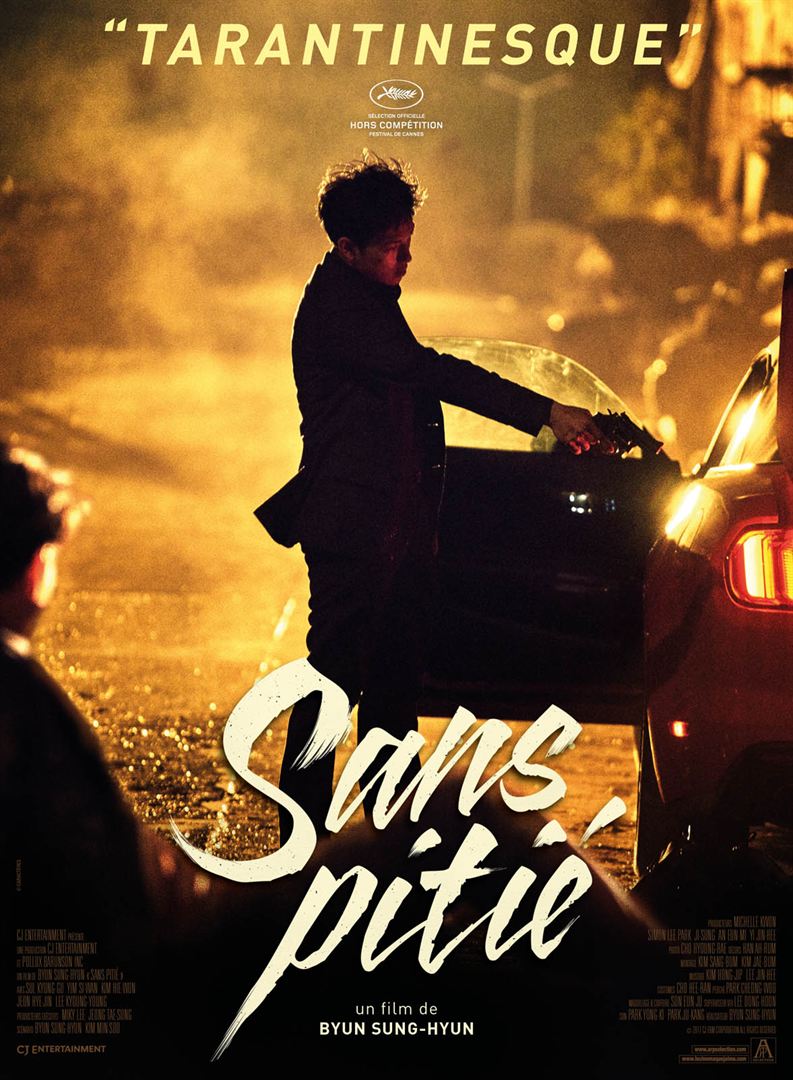

Un caïd est en prison. Il prend sous son aile un jeune codétenu qui y a été infiltré par la police. Mais le caïd a vent de la manœuvre. Plutôt que de démasquer la taupe, il en fait son bras droit à sa sortie de prison.

Un caïd est en prison. Il prend sous son aile un jeune codétenu qui y a été infiltré par la police. Mais le caïd a vent de la manœuvre. Plutôt que de démasquer la taupe, il en fait son bras droit à sa sortie de prison.

Difficile de présenter la complexe mécanique de Sans pitié sans en dévoiler une partie de l’horlogerie. Les cinq lignes du résumé que je viens d’en faire en révèlent déjà une bonne moitié. Mais, amateurs des intrigues à double fond et allergiques aux spoilers, soyez rassurés : il en reste encore une bonne moitié à découvrir.

J’adore les films compliqués. Les films qui exigent du spectateur une attention de chaque instant. Les films dont tous les détails comptent. Les films qui nous mènent en bateau avant de nous laisser estomaqués devant leur révélation finale. L’Arnaqueur (1961) de Robert Rossen ou Engrenages (1987) de David Mamet constituent pour moi les modèles indépassable de ces films à double fond. Usual suspects (1995) mérite aussi sa place dans ce panthéon. Mêlant à son tour l’arnaque au crime, Martin Scorsese réalisait en 2006 un polar nerveux, Les Inflitrés, inspiré d’un film hong-kongais Internal Affairs.

Ce sont exactement les mêmes recettes qu’un réalisateur coréen, dont c’est le premier film sorti en Occident, utilise. C’est ce qui fait sa qualité. C’est ce qui m’inspire certaines réserves et, au final, une seule étoile.

Car, les amateurs du genre – et j’en suis – en auront pour leur argent. Jae-Ho, le caïd au rire sardonique, et Hyun-su, le jeune flic surdoué, se livrent au jeu du chat et de la souris sans qu’on sache, jusqu’à la dernière séance, qui des deux deux arnaquera l’autre. La situation se complique par les interventions d’un troisième protagoniste : l’inspectrice de police Cheon qui pilote Hyun-su avec une mâle détermination et un cynisme consommé.

Pour autant, le plaisir qu’on prend à regarder ce film laisse étonnamment peu de traces. Sans pitié s’oublie (très) vite, ce qui est le signe des mauvais crus. Parce que les recettes qu’ils utilisent sont éculés. Parce que ses rebondissements sont trop nombreux et finalement trop artificiels pour marquer vraiment.

Au Caire, en janvier 2011, une chanteuse est assassinée dans un hôtel de luxe. L’inspecteur Noureddine mène l’enquête.

Au Caire, en janvier 2011, une chanteuse est assassinée dans un hôtel de luxe. L’inspecteur Noureddine mène l’enquête. Une épidémie a dévasté le monde, transformant l’immense majorité de l’humanité en zombies cannibales et laissant une poignée de militaires et de scientifiques tentant de survivre en recherchant un vaccin. Ces derniers placent tous leurs espoirs dans les enfants de la seconde génération, nés de zombies, mais possédant encore à la différence de leurs parents, une intelligence cognitive. La jeune Melanie semble être la plus douée. Mais son institutrice (Gemma Arterton) et la directrice du programme de recherche (Glenn Close) divergent sur le sort à lui réserver.

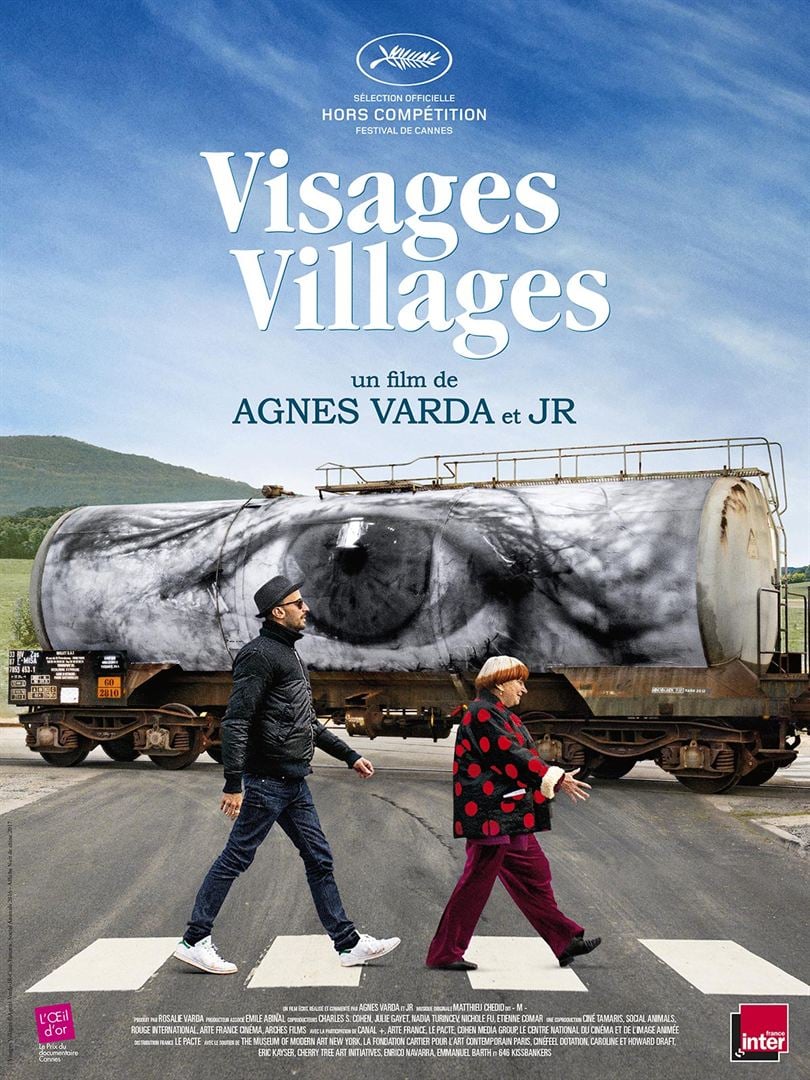

Une épidémie a dévasté le monde, transformant l’immense majorité de l’humanité en zombies cannibales et laissant une poignée de militaires et de scientifiques tentant de survivre en recherchant un vaccin. Ces derniers placent tous leurs espoirs dans les enfants de la seconde génération, nés de zombies, mais possédant encore à la différence de leurs parents, une intelligence cognitive. La jeune Melanie semble être la plus douée. Mais son institutrice (Gemma Arterton) et la directrice du programme de recherche (Glenn Close) divergent sur le sort à lui réserver. Deux artistes en goguette : Agnès Varda et JR sillonnent la France. Caché derrière ses lunettes noires, il prend des photos dont il fait d’immenses tirages qu’il colle sur les surfaces les plus improbables : un mur de village, une falaise, un amoncellement de containers… Diminuée par l’âge, elle n’a plus vraiment bon pied ni bon œil, mais l’accompagne dans ses déambulations artistiques.

Deux artistes en goguette : Agnès Varda et JR sillonnent la France. Caché derrière ses lunettes noires, il prend des photos dont il fait d’immenses tirages qu’il colle sur les surfaces les plus improbables : un mur de village, une falaise, un amoncellement de containers… Diminuée par l’âge, elle n’a plus vraiment bon pied ni bon œil, mais l’accompagne dans ses déambulations artistiques. C’est l’été dans le Sud de la France. Le vent se lève, les incendies menacent. Philippe (Roschdy Zem) se dévoue corps et âme à la caserne de pompiers qu’il dirige au point d’y avoir sacrifié sa vie de famille et l’éducation de sa fille. Ses hommes lui obéissent au doigt et à l’oeil. Cette belle concorde sera-t-il mise à mal par l’arrivée de Bénédicte (Emilie Dequenne) ?

C’est l’été dans le Sud de la France. Le vent se lève, les incendies menacent. Philippe (Roschdy Zem) se dévoue corps et âme à la caserne de pompiers qu’il dirige au point d’y avoir sacrifié sa vie de famille et l’éducation de sa fille. Ses hommes lui obéissent au doigt et à l’oeil. Cette belle concorde sera-t-il mise à mal par l’arrivée de Bénédicte (Emilie Dequenne) ? Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes chefs ? Pourquoi des hommes, barbus et tatoués de préférence, tel le chef danois René Redzepi, trustent-ils les premières places de tous les classements gastronomiques alors que partout sur la planète, des zones les plus reculées jusqu’à nos sociétés postmodernes, les femmes sont encore trop souvent reléguées à leurs fourneaux ?

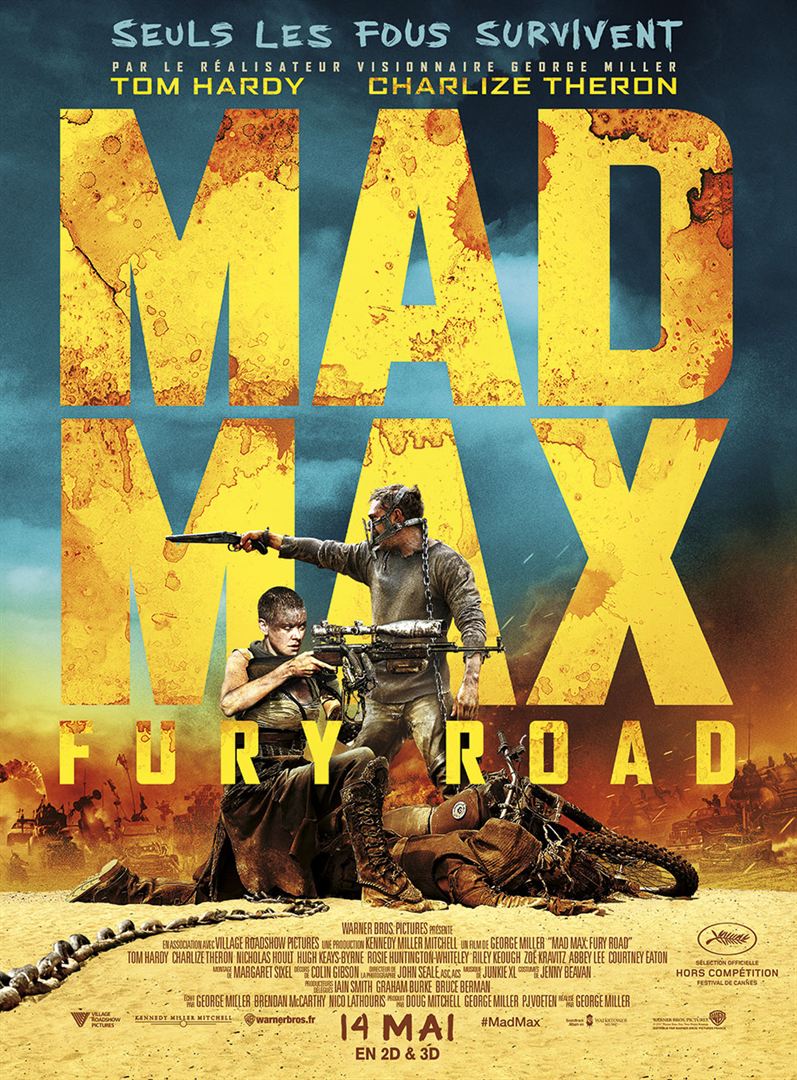

Pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes chefs ? Pourquoi des hommes, barbus et tatoués de préférence, tel le chef danois René Redzepi, trustent-ils les premières places de tous les classements gastronomiques alors que partout sur la planète, des zones les plus reculées jusqu’à nos sociétés postmodernes, les femmes sont encore trop souvent reléguées à leurs fourneaux ? Après Mad Max (1979), Mad Max II – le défi (1981) et Mad Max – Au delà du dôme du tonnerre (1985), il a fallu attendre trente ans la sortie de Mad Max: Fury Road.

Après Mad Max (1979), Mad Max II – le défi (1981) et Mad Max – Au delà du dôme du tonnerre (1985), il a fallu attendre trente ans la sortie de Mad Max: Fury Road. On réagira différemment selon ses opinions politiques à La Loi du marché présenté à Cannes en 2015 et couronné par le César du meilleur film.

On réagira différemment selon ses opinions politiques à La Loi du marché présenté à Cannes en 2015 et couronné par le César du meilleur film. Ex Machina avait tout pour plaire.

Ex Machina avait tout pour plaire. Produit par mon ami Henri Magalon « La Porte d’Anna » est un documentaire tourné à la fondation Vallée dans le Val-de-Marne. Cet établissement pédopsychiatrique accueille des adolescents autistes et psychotiques.

Produit par mon ami Henri Magalon « La Porte d’Anna » est un documentaire tourné à la fondation Vallée dans le Val-de-Marne. Cet établissement pédopsychiatrique accueille des adolescents autistes et psychotiques.