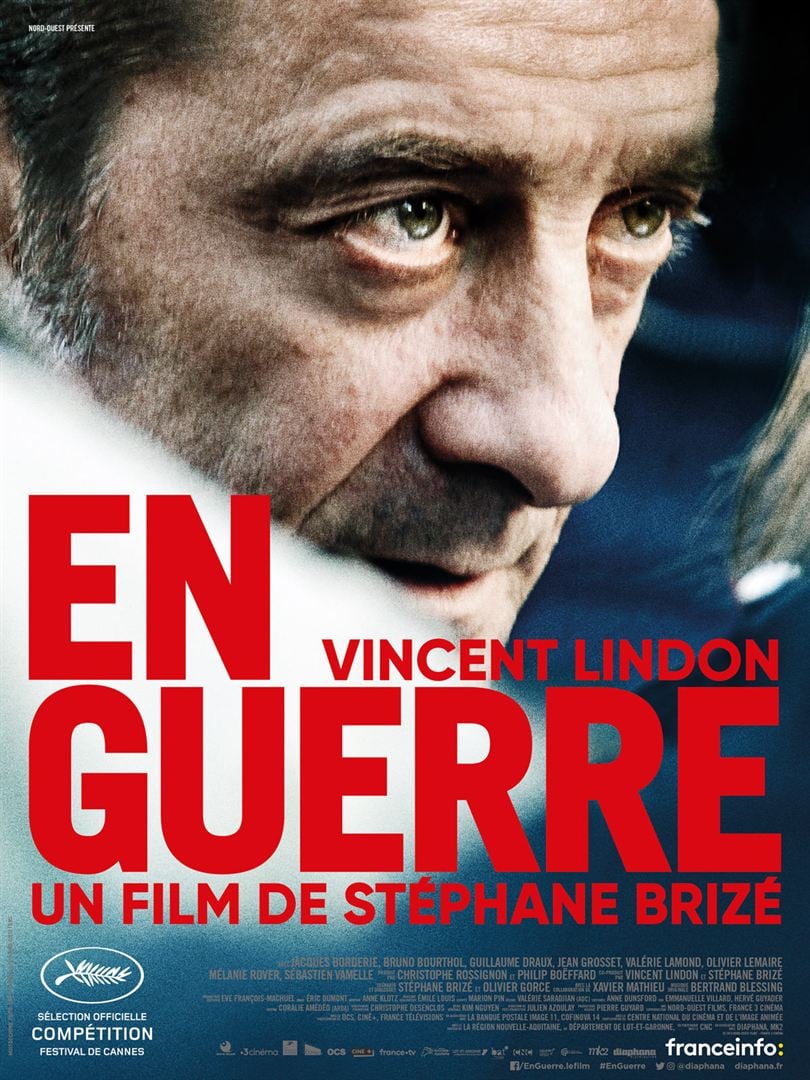

Laurent Amédéo (Vincent Lindon) est délégué syndical chez Perrin Industrie à Agen. Le sous traitant automobile bât de l’aile. Deux ans plus tôt, un plan quinquennal de sauvegarde de l’emploi a été signé avec la direction en échange d’une augmentation de la durée de travail sans contrepartie salariale. Mais le groupe allemand auquel Perrin appartient ne veut rien entendre : Agen n’est pas assez compétitif et doit fermer. Laurent Amédéo va se battre. Il ne veut pas du chèque que lui fait miroiter la direction. Il veut sauver son emploi et celui de ses 1100 camarades.

Laurent Amédéo (Vincent Lindon) est délégué syndical chez Perrin Industrie à Agen. Le sous traitant automobile bât de l’aile. Deux ans plus tôt, un plan quinquennal de sauvegarde de l’emploi a été signé avec la direction en échange d’une augmentation de la durée de travail sans contrepartie salariale. Mais le groupe allemand auquel Perrin appartient ne veut rien entendre : Agen n’est pas assez compétitif et doit fermer. Laurent Amédéo va se battre. Il ne veut pas du chèque que lui fait miroiter la direction. Il veut sauver son emploi et celui de ses 1100 camarades.

Avec son septième film, Stéphane Brizé est au sommet de son art. Chacun est meilleur que le précédent. Déjà Le Bleu des Villes en 1998 et Je ne suis pas là pour être aimé en 2004, qui racontaient le mal être d’une pervenche pour le premier et d’un huissier de justice pour le second, avaient ce je-ne-sais-quoi qui retenait l’attention. Puis c’est la rencontre avec Vincent Lindon. Mademoiselle Chambon en 2008 d’une rare délicatesse. Quelques heures de printemps en 2012, un film sur l’euthanasie que je défie quiconque de voir sans en être durablement traumatisé. Puis La Loi du marché en 2015 qui vaut à Vincent Lindon, qui campe un chômeur en fin de droit arc-bouté sur le peu de dignité qu’on lui laisse, une Palme d’Or de la meilleure interprétation masculine amplement méritée.

En guerre met en scène le même acteur dans un rôle similaire. Ceux qui ont aimé La Loi du marché y trouveront le même plaisir. C’est le seul défaut de ce film. Et, vu le plaisir qu’on avait pris il y a trois ans au précédent film de Stéphane Brizé, c’est un défaut vite pardonné.

En guerre raconte moins une guerre qu’une grève. Et si le titre n’avait déjà été utilisé avec la postérité que l’on sait par Eisenstein, il lui aurait mieux convenu. Cette grève, c’est celle que Laurent Amedeo et ses camarades de lutte décident de mener contre la decision inique de l’entreprise. Une fermeture et une vague de licenciements doublement injustes car elles interviennent en violation de la parole donnée deux ans plus tôt et qu’elles frappent un site de production qui, nous dit-on, dégage des profits, quand bien même les actionnaires se plaindraient qu’ils ne soient pas suffisants.

Sur un mode quasi documentaire, Stéphane Brizé filme la grève. L’effet de réalité est amplifié par l’utilisation autour de Vincent Lindon d’acteurs non professionnels frappants de vérité. On n’oubliera pas de sitôt Mélanie Rover, la militante CGT à l’accent chantant et aux réparties bien senties, qui a son avenir tout tracé au cinéma si la rage du syndicalisme l’abandonne.

Des grèves au cinéma, on en a déjà filmées beaucoup sans remonter à Eisenstein. Ces dernières années j’ai particulièrement été marqué par deux documentaires : La Saga des Conti en 2013 et Des Bobines et des Hommes en 2017.

Mais ce qui frappe ici, c’est la cohérence du geste cinématographique. Le scénario, la musique, le cadrage, le montage participent tous d’un même but : filmer un combat qu’on croit perdu d’avance. Car c’est cette trajectoire tragique et rectiligne que semble annoncer le film. On ne sait s’il faut saluer sa rigueur ou déplorer son absence de surprise.

Mais la surprise viendra à la fin du film. Une fin qui précisément semble ouvrir les possibles alors qu’on les croyait jusqu’alors condamnées. C’est une fin à tiroirs que je vous laisse découvrir. Il y a d’abord une rencontre qu’on pensait impossible. Et puis il y a un geste insensé, glaçant, monstrueux, tout aussi inattendu que logique. Et ce geste ouvre une perspective que la voix d’un journaliste, la même que celle qui avait ouvert le film deux heures plus tôt, esquisse.

Joseph (Kad Merad) est un arnaqueur né. Ses magouilles font vivre sa famille : sa mère, sa femme (Sylvie Testud) et ses deux enfants, Micka (Kacey Mottet Klein) et Stella (Tiphaine Daviot). Il y associe son fils, qui rêve d’une autre vie, à Paris, où il aimerait devenir acteur. Entre le père et le fils, l’amour le dispute à la haine

Joseph (Kad Merad) est un arnaqueur né. Ses magouilles font vivre sa famille : sa mère, sa femme (Sylvie Testud) et ses deux enfants, Micka (Kacey Mottet Klein) et Stella (Tiphaine Daviot). Il y associe son fils, qui rêve d’une autre vie, à Paris, où il aimerait devenir acteur. Entre le père et le fils, l’amour le dispute à la haine 1976. Quatre terroristes (deux Allemands des Revolutionären Zellen et deux Palestiniens du FPLP) prennent en otages les passagers d’un vol Air France Tel Aviv – Paris à l’escale d’Athènes. Ils le détournent vers Benghazi en Libye puis vers Entebbe en Ouganda. Ils exigent la libération de 53 prisonniers politiques palestiniens.

1976. Quatre terroristes (deux Allemands des Revolutionären Zellen et deux Palestiniens du FPLP) prennent en otages les passagers d’un vol Air France Tel Aviv – Paris à l’escale d’Athènes. Ils le détournent vers Benghazi en Libye puis vers Entebbe en Ouganda. Ils exigent la libération de 53 prisonniers politiques palestiniens. Rester vivant est un écrit de jeunesse de Michel Houellebecq, un manuel de survie pour poètes maudits, écrit en 1991.

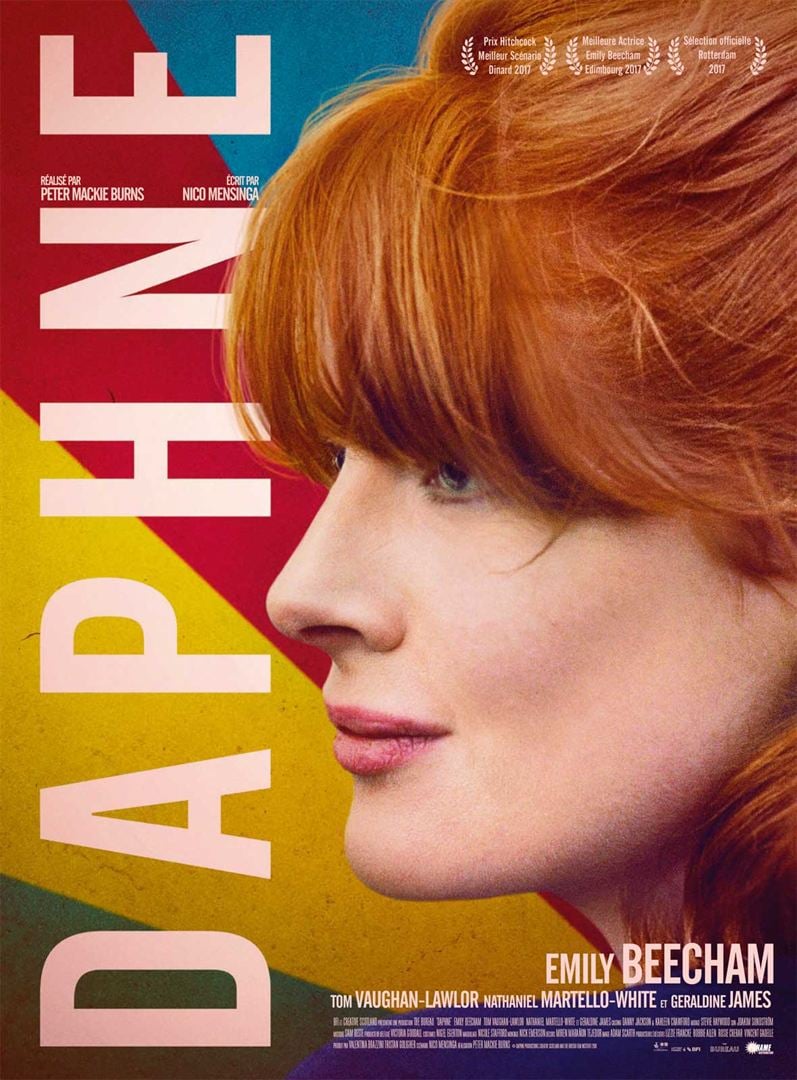

Rester vivant est un écrit de jeunesse de Michel Houellebecq, un manuel de survie pour poètes maudits, écrit en 1991. Daphné a trente ans. Elle vit à Londres. Depuis la mort de son père, ses relations avec sa mère se sont tendues. Le jour, Daphné travaille d’arrache-pied dans un restaurant. Elle traîne de bar en bar la nuit et la finit parfois dans le lit d’un inconnu.

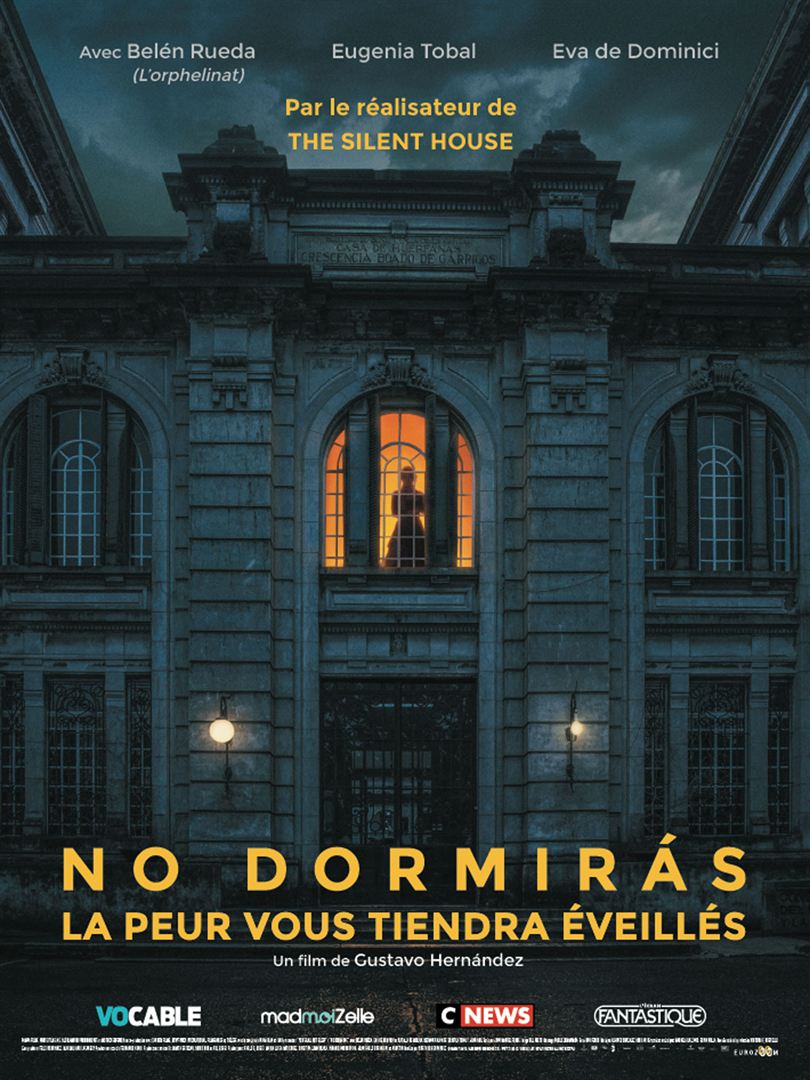

Daphné a trente ans. Elle vit à Londres. Depuis la mort de son père, ses relations avec sa mère se sont tendues. Le jour, Daphné travaille d’arrache-pied dans un restaurant. Elle traîne de bar en bar la nuit et la finit parfois dans le lit d’un inconnu. Blanca est une jeune actrice qui rêve de percer sur la scène théâtrale. Elle est contactée par l’homme de confiance d’Alma Böhm, la célèbre dramaturge, qui lui propose le rôle principal de sa prochaine pièce. Mais pour le décrocher, elle devra se plier aux méthodes hétérodoxes de la metteuse en scène qui enferme ses comédiennes dans un ancien asile psychiatrique et les prive de sommeil afin qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes.

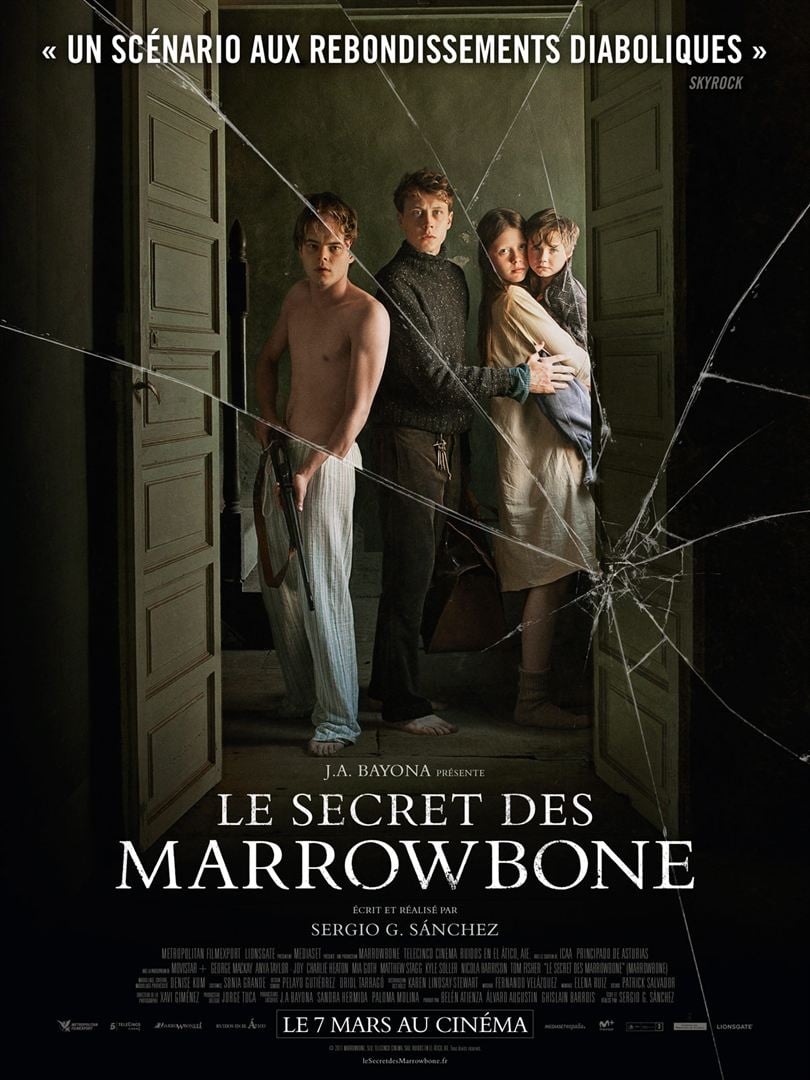

Blanca est une jeune actrice qui rêve de percer sur la scène théâtrale. Elle est contactée par l’homme de confiance d’Alma Böhm, la célèbre dramaturge, qui lui propose le rôle principal de sa prochaine pièce. Mais pour le décrocher, elle devra se plier aux méthodes hétérodoxes de la metteuse en scène qui enferme ses comédiennes dans un ancien asile psychiatrique et les prive de sommeil afin qu’elles donnent le meilleur d’elles-mêmes. Fuyant un père violent, Rose Marrowobone et ses quatre enfants se réfugient aux Etats-Unis dans une maison isolée près de l’Océan atlantique. Mais la mère de famille, très malade, décède. Pour éviter d’être placés, les enfants décident d’un commun accord de cacher le décès de leur mère d’ici à la majorité imminente de Jack l’aîné.

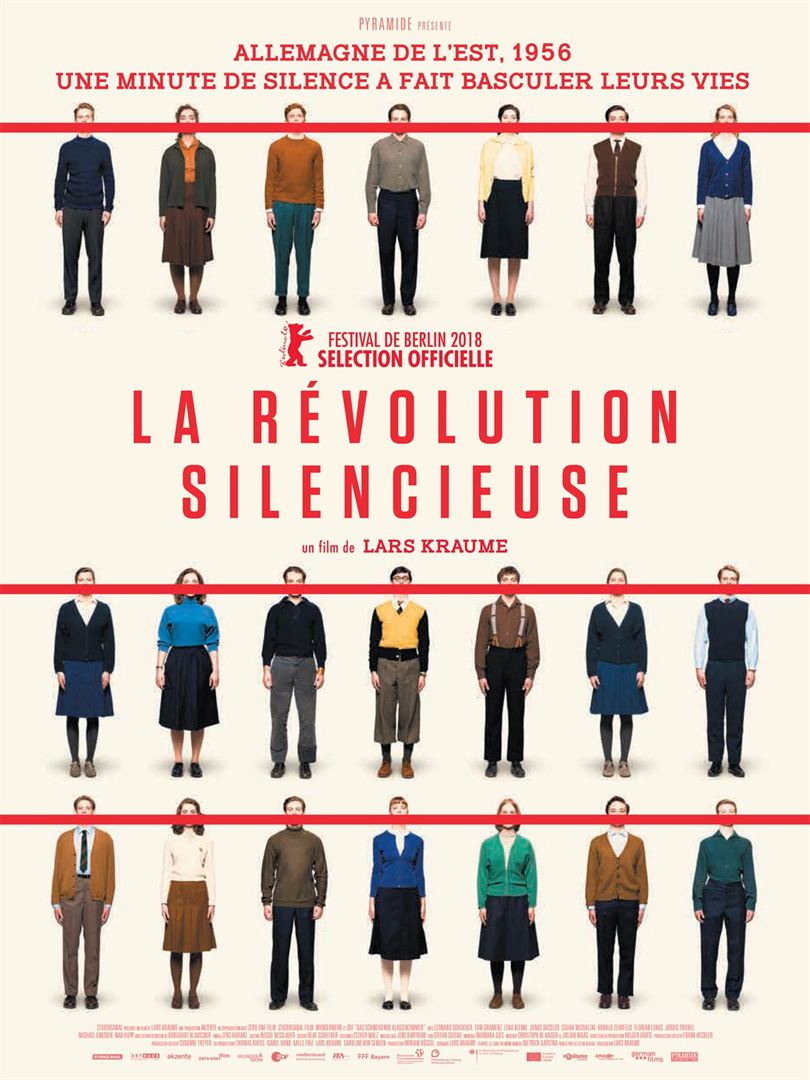

Fuyant un père violent, Rose Marrowobone et ses quatre enfants se réfugient aux Etats-Unis dans une maison isolée près de l’Océan atlantique. Mais la mère de famille, très malade, décède. Pour éviter d’être placés, les enfants décident d’un commun accord de cacher le décès de leur mère d’ici à la majorité imminente de Jack l’aîné. En septembre 1956, à Berlin-est, une classe de lycéens décide de marquer une minute de silence en solidarité avec les révoltés hongrois. Les conséquences de leur protestation seront terribles.

En septembre 1956, à Berlin-est, une classe de lycéens décide de marquer une minute de silence en solidarité avec les révoltés hongrois. Les conséquences de leur protestation seront terribles. Mona (Leïla Bekhti) et Sam (Zita Henrot) sont sœurs. Mona a pris des cours de théâtre. Mais c’est Sam l’autodidacte, plus naturelle, plus spontanée, qui est devenue comédienne.

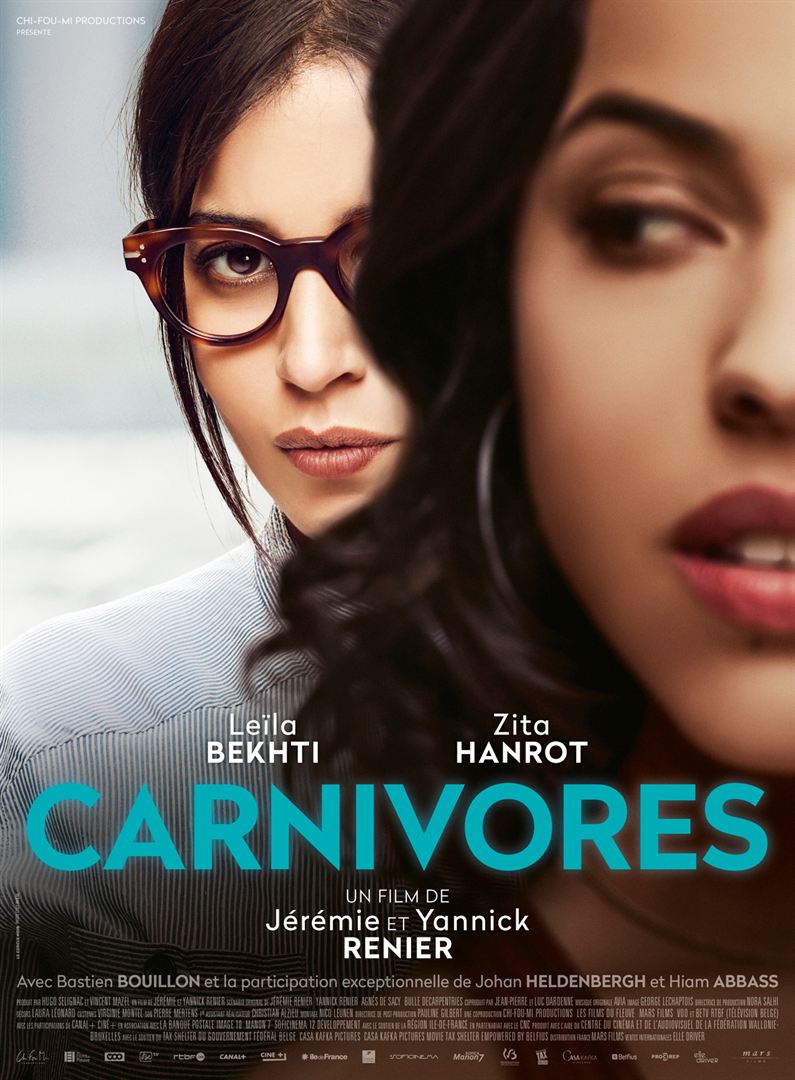

Mona (Leïla Bekhti) et Sam (Zita Henrot) sont sœurs. Mona a pris des cours de théâtre. Mais c’est Sam l’autodidacte, plus naturelle, plus spontanée, qui est devenue comédienne. Il nous vient d’Allemagne des drôles de best-seller. Grâce à Le Charme discret de l’intestin de Giulia Enders, nos défécations ont pris une nouvelle saveur. Grâce à La Vie secrète des arbres, nous ne nous promenons plus en forêt de la même façon.

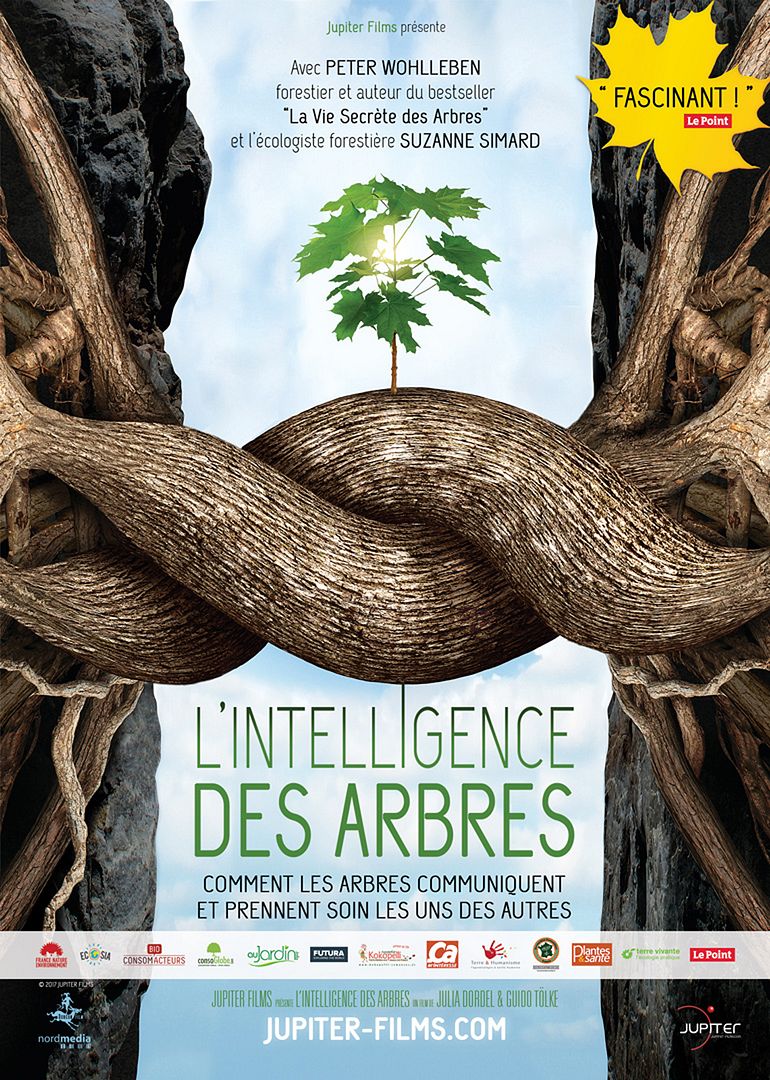

Il nous vient d’Allemagne des drôles de best-seller. Grâce à Le Charme discret de l’intestin de Giulia Enders, nos défécations ont pris une nouvelle saveur. Grâce à La Vie secrète des arbres, nous ne nous promenons plus en forêt de la même façon.