Dans un futur post-apocalyptique l’humanité a été quasiment détruite par des créatures mystérieuses, dont l’ouïe ultra-sensible permet de détecter le moindre bruit et dont la motricité et la force ne laissent à leurs proies aucun sursis.

Dans un futur post-apocalyptique l’humanité a été quasiment détruite par des créatures mystérieuses, dont l’ouïe ultra-sensible permet de détecter le moindre bruit et dont la motricité et la force ne laissent à leurs proies aucun sursis.

La famille Abbott a réussi à survivre, sans faire un bruit, à force d’inventivité. Mais l’équilibre qu’ils ont patiemment construit dans leur maison est menacé par la grossesse d’Evelyn et l’arrivée au monde d’un bébé forcément bruyant.

A quiet place a fait un triomphe aux États-Unis. Triomphe mérité tant ce film est un chef d’œuvre qui m’a cloué (retenez ce verbe) à mon fauteuil de la première à la dernière minute, moi que pourtant terrifient les films d’horreur.

A quiet place n’est pas seulement un film d’horreur avec des grosses bestioles terrifiantes – façon Alien – jouant au chat et à la souris avec d’innocentes victimes. C’est un film d’horreur post-apocalyptique familial et intelligent.

Un film post-apocalyptique. L’adjectif est à la mode. Il est devenu un genre à part entière, dans la littérature puis au cinéma (Je suis une légende, World War Z, L’Aveuglement, Le Transperceneige, Walking Dead, La Route…). Et c’est tant mieux. J’adore les interrogations que suscite le postulat de départ : que se passerait-il dans un monde détruit dans sa quasi-totalité ? quel sens métaphysique y conserverait le combat à mort que doit livrer une poignée d’humains résilients pour survivre ? La Route de Cormac MacCarthy est, à cet égard, l’un de mes romans préférés, d’autant plus terrible qu’un père et son fils ne sont pas menacés par je-ne-sais-quelle violence surnaturelle mais par la dureté des éléments et la cruauté égoïste des autres survivants.

Comme le livre de MacCarthy – et le film de John Hillcoat – A quiet place interroge le lien familial. Un lien familial mis à mal, dès les premières images du film, par un drame terrible dont on ne dira mot, mais qui nous souffle et nous glace. Sans qu’une seule parole soit prononcée, A quiet place nous fait comprendre l’amour immense qui unit Lee, Evelyn et leurs enfants. La circonstance que le couple Abbott soit interprété par John Krasinski et Emily Blunt (ah… Emily … soupirs enamourés), unis à la ville, n’est pas sans impact. On frise parfois l’indigestion familialiste très US ; mais on n’y succombe pas.

Enfin, et c’est le plus important, A quiet place est un film intelligent. S’il parle à notre cœur en mettant en scène une famille aimante, il parle tout autant à notre intelligence avec ce père bricoleur prêt à tout pour sauver sa famille, cette mère enceinte dont le courage impressionnant au moment d’accoucher dans les pires circonstances nous cloue à notre fauteuil (encore ? y aurait-il une subtile allusion ?) et cette fille futée qui saura faire de sa surdité un atout paradoxal pour combattre des créatures hyperacousiques. Pas facile a priori de raconter l’histoire sans paroles d’une famille condamnée au silence pour survivre. Le scénario aurait pu faire du surplace. Il n’en est rien.

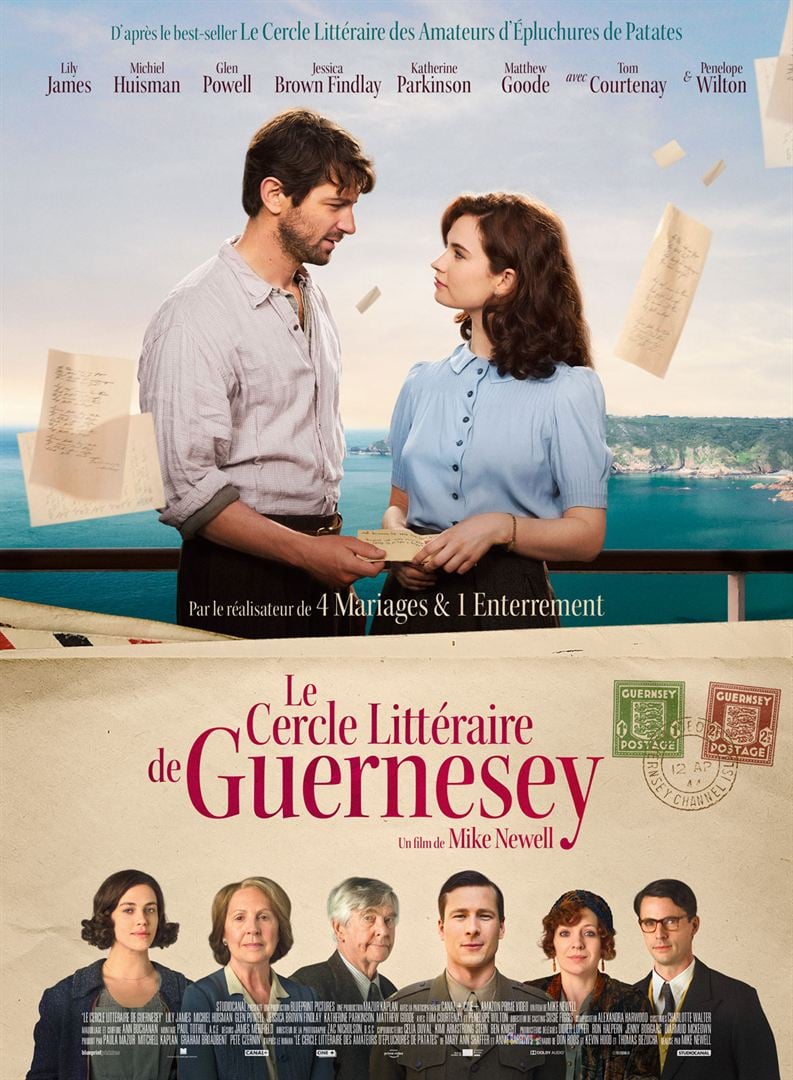

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Juliet Ashton, une jeune romancière londonienne à succès, reçoit de Guernesey une lettre d’un fermier qui lui raconte comment, pendant l’occupation allemande, il a participé à la création d’un groupe de lecture. Sa curiosité aiguillonnée, la romancière se rend sur l’île, y fait la connaissance des membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates et pressent qu’on lui cache une partie de la vérité.

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Juliet Ashton, une jeune romancière londonienne à succès, reçoit de Guernesey une lettre d’un fermier qui lui raconte comment, pendant l’occupation allemande, il a participé à la création d’un groupe de lecture. Sa curiosité aiguillonnée, la romancière se rend sur l’île, y fait la connaissance des membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates et pressent qu’on lui cache une partie de la vérité. Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) et Nicola (Stefano Satta Flores) ont combattu ensemble dans les rangs de la Résistance.

Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) et Nicola (Stefano Satta Flores) ont combattu ensemble dans les rangs de la Résistance. À la mort de son père, le rabbin Krushka, Ronit (Rachel Weisz), qui s’était exilée à New York, revient à Londres. La jeune femme avait quitté la communauté juive orthodoxe où elle avait grandi dont elle ne supportait plus les règles étouffantes.

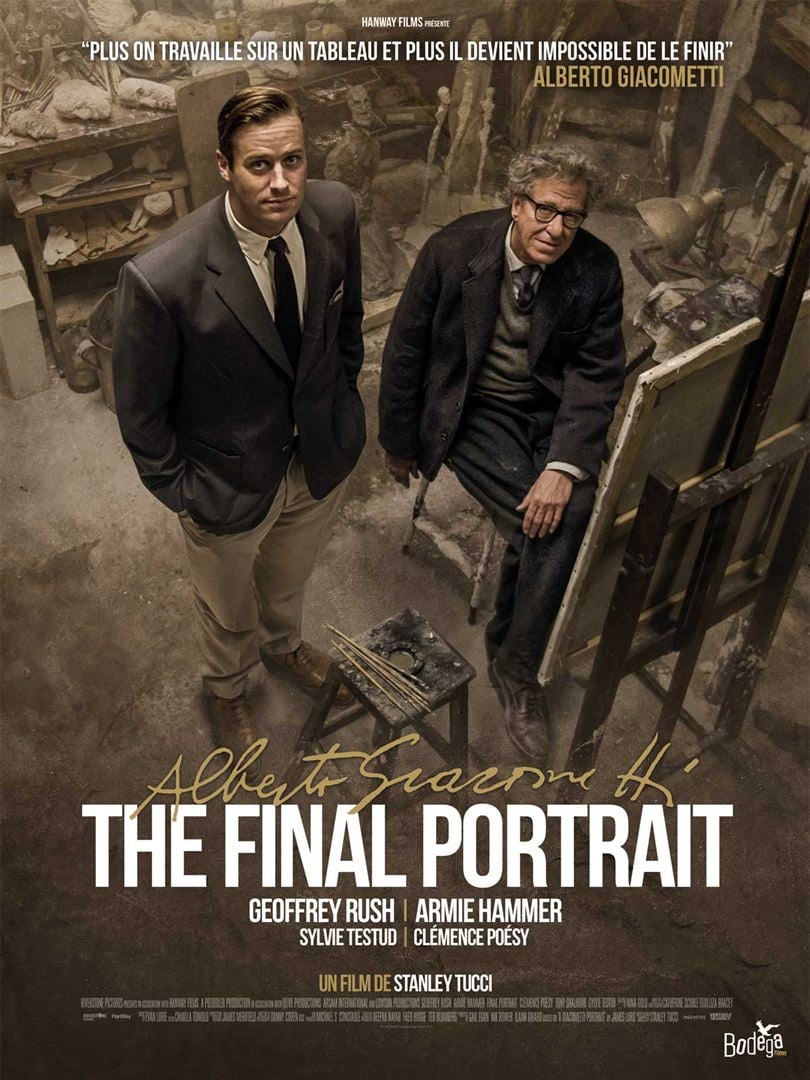

À la mort de son père, le rabbin Krushka, Ronit (Rachel Weisz), qui s’était exilée à New York, revient à Londres. La jeune femme avait quitté la communauté juive orthodoxe où elle avait grandi dont elle ne supportait plus les règles étouffantes. En 1964, à Paris, le jeune écrivain James Lord pose pour Alberto Giacomertti, l’immense artiste au sommet de sa gloire.

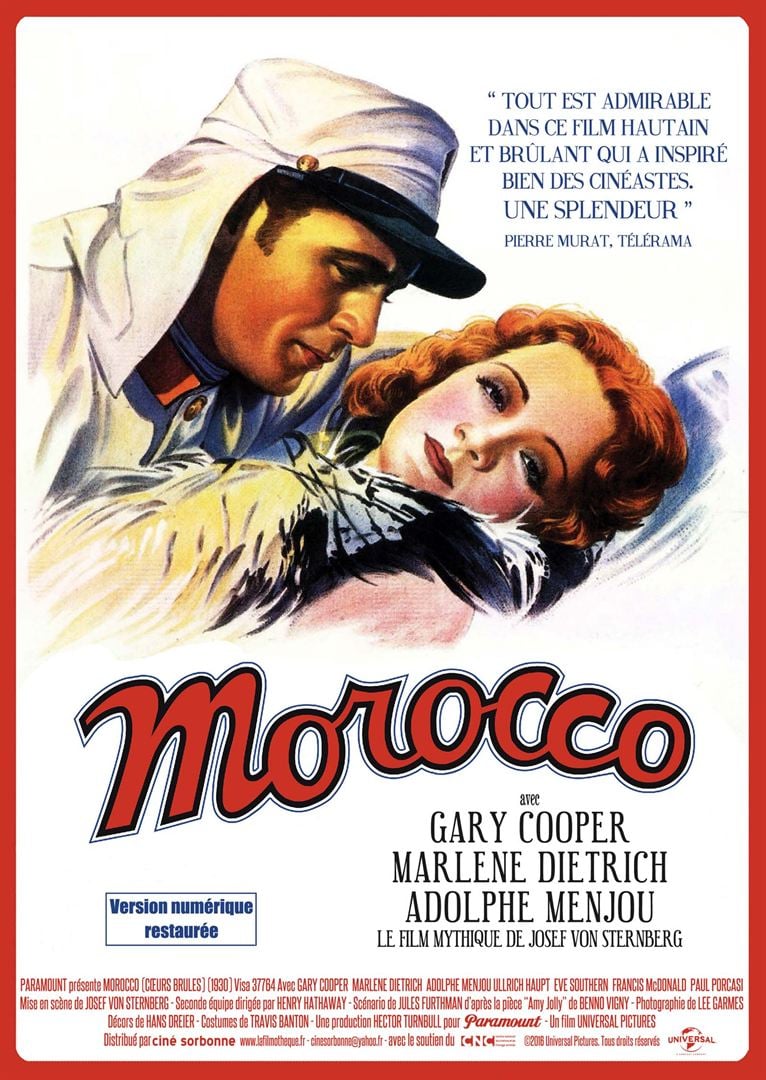

En 1964, à Paris, le jeune écrivain James Lord pose pour Alberto Giacomertti, l’immense artiste au sommet de sa gloire. Sur le bateau qui l’amène au Maroc, Amy Jolly (Marlene Dietrich), artiste de cabaret, fait la connaissance de La Bessière (Adolphe Menjou), un riche esthète qui s’entiche d’elle. Mais la chanteuse, qui semble fuir un lourd passé, repousse ses avances et lui préfère Tom Brown (Gary Cooper), un beau légionnaire.

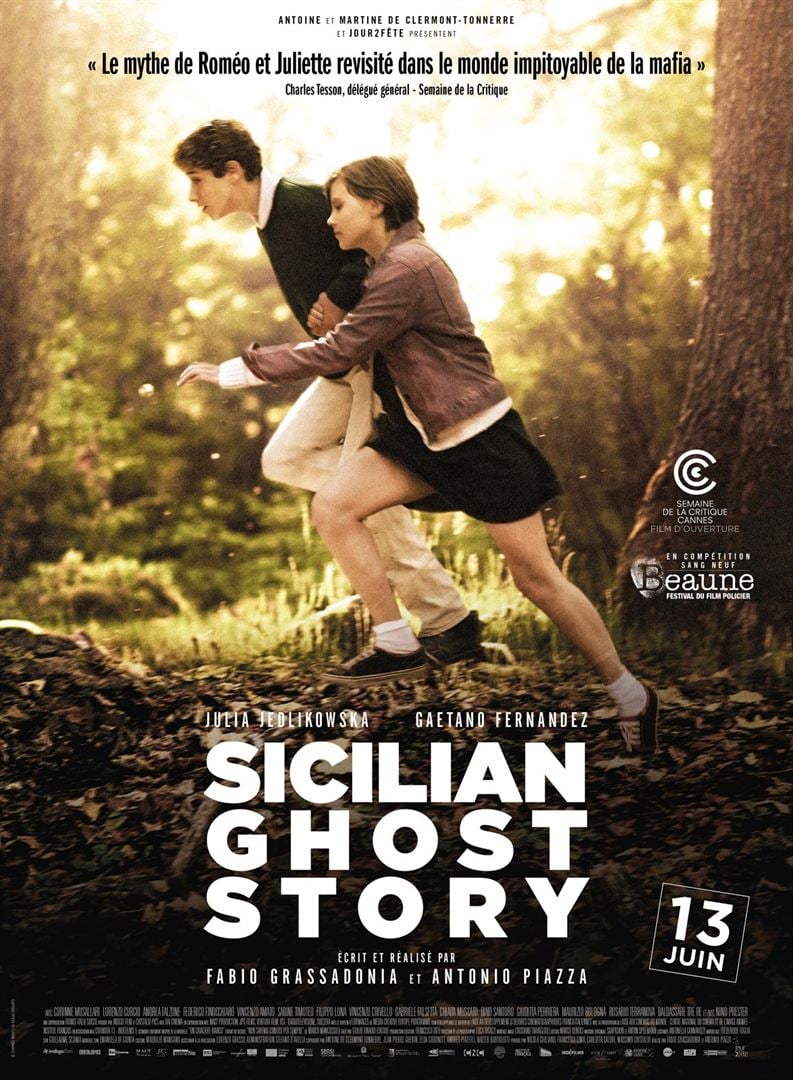

Sur le bateau qui l’amène au Maroc, Amy Jolly (Marlene Dietrich), artiste de cabaret, fait la connaissance de La Bessière (Adolphe Menjou), un riche esthète qui s’entiche d’elle. Mais la chanteuse, qui semble fuir un lourd passé, repousse ses avances et lui préfère Tom Brown (Gary Cooper), un beau légionnaire. Le fait divers avait glacé l’Italie : un adolescent de treize ans, fils d’un maffieux repenti, est kidnappé, emprisonné pendant plus de deux ans et finalement assassiné par ses ravisseurs en 1996 qui dissolvent son corps dans l’acide.

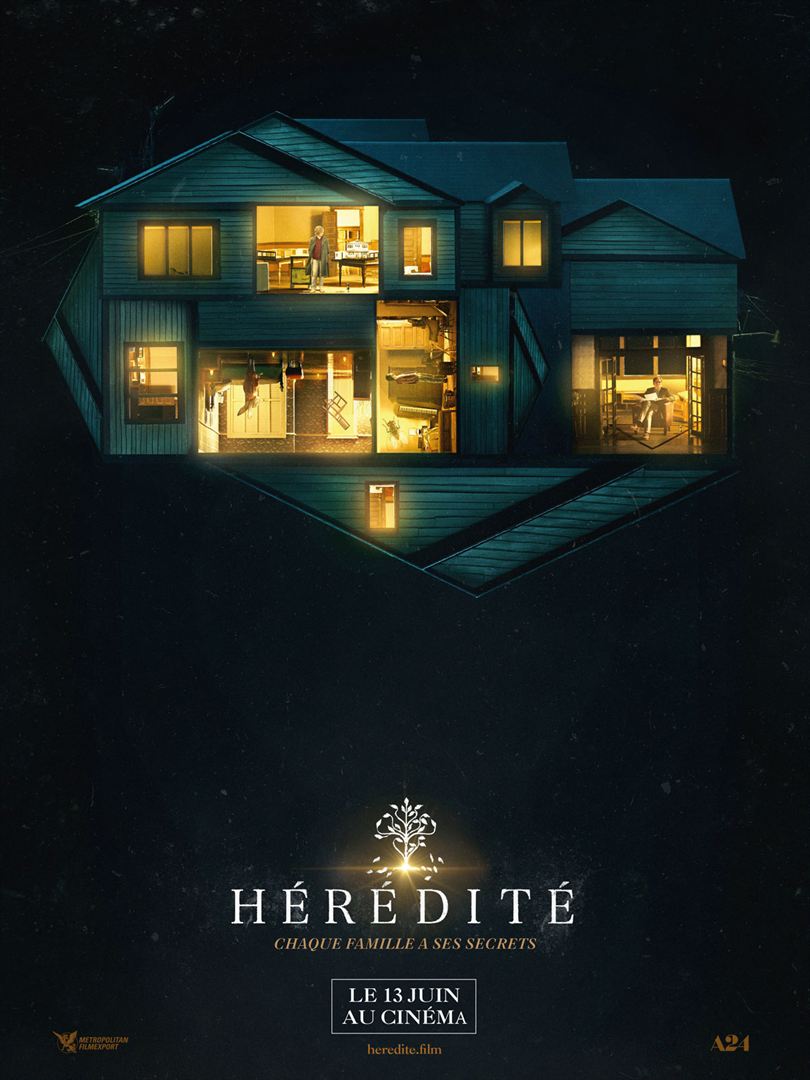

Le fait divers avait glacé l’Italie : un adolescent de treize ans, fils d’un maffieux repenti, est kidnappé, emprisonné pendant plus de deux ans et finalement assassiné par ses ravisseurs en 1996 qui dissolvent son corps dans l’acide. Dans la famille Graham, je demande la grand-mère Ellen. Pas de chance : elle vient de mourir. Sa fille Annie (Toni Collette) et son beau-fils Steve (Gabriel Byrne) ne semblent pas si affectés. On comprend que les dernières années d’Hélène, qui souffrait de schizophrénie et de démence sénile, n’ont pas été faciles. En revanche ses petits-enfants sont plus choqués : Peter qui tarde à sortir de l’adolescence et Charlie, la cadette, qui était la plus proche de sa grand-mère, qui vient d’y entrer.

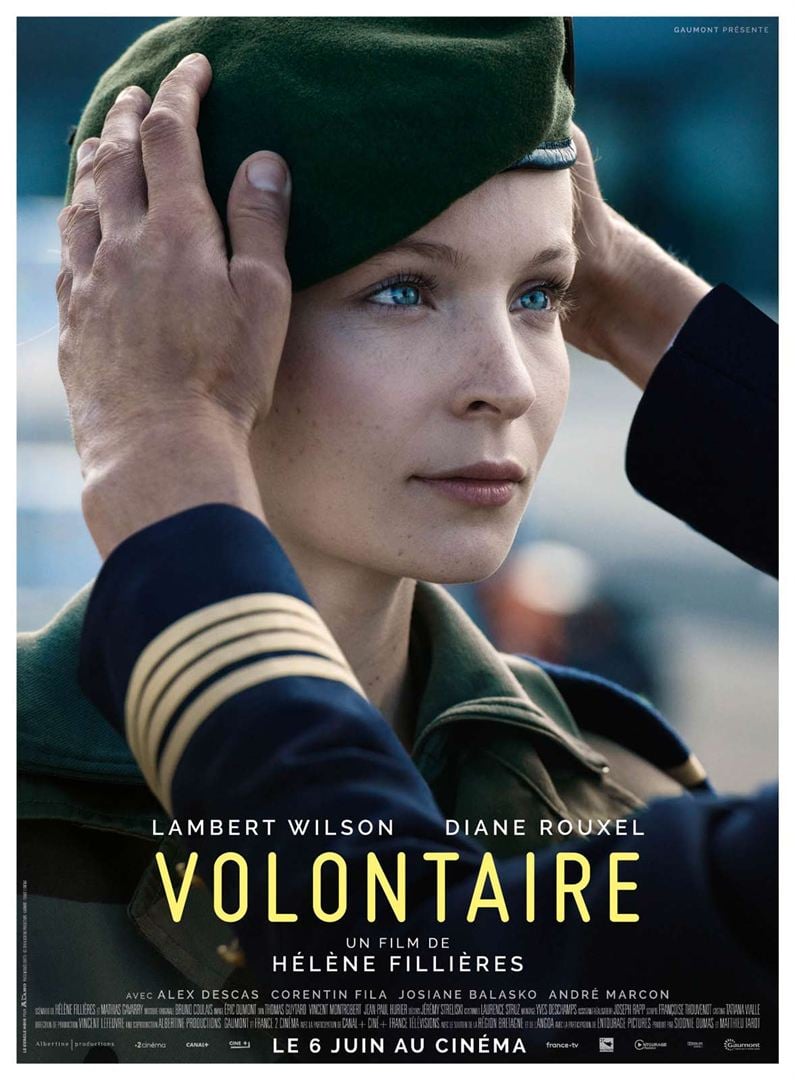

Dans la famille Graham, je demande la grand-mère Ellen. Pas de chance : elle vient de mourir. Sa fille Annie (Toni Collette) et son beau-fils Steve (Gabriel Byrne) ne semblent pas si affectés. On comprend que les dernières années d’Hélène, qui souffrait de schizophrénie et de démence sénile, n’ont pas été faciles. En revanche ses petits-enfants sont plus choqués : Peter qui tarde à sortir de l’adolescence et Charlie, la cadette, qui était la plus proche de sa grand-mère, qui vient d’y entrer. Volontaire (adj.) : Qui veut fermement arriver à réaliser sa volonté.

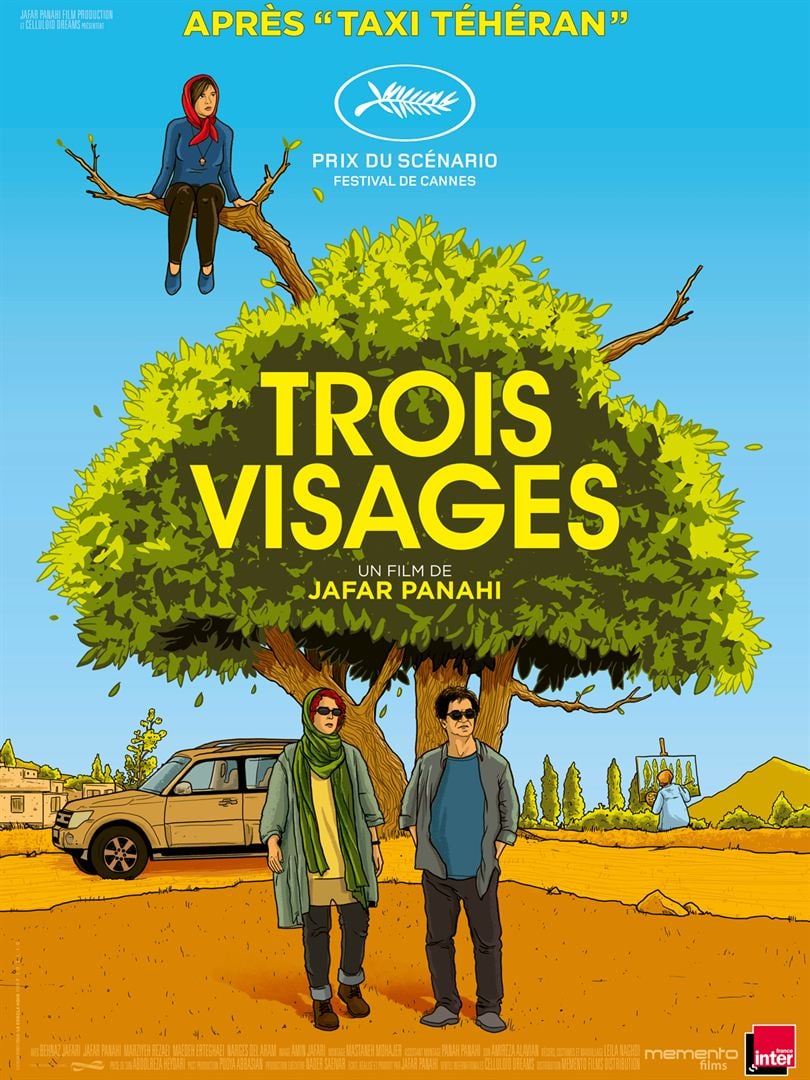

Volontaire (adj.) : Qui veut fermement arriver à réaliser sa volonté. Jafar Panahi n’a jamais été aussi fécond que depuis qu’il est bâillonné par le pouvoir iranien. Condamné en 2010 à une peine d’emprisonnement de six années qu’il n’exécute pas tant qu’il tourne de films, il en a tourné depuis sous le manteau pas moins de quatre qu’il a réussi à faire diffuser en Occident où ils ont tous connu un vif succès : Ceci n’est pas un film (2011), Pardé (2013), Taxi Téhéran (2015) et aujourd’hui Trois visages (2016).

Jafar Panahi n’a jamais été aussi fécond que depuis qu’il est bâillonné par le pouvoir iranien. Condamné en 2010 à une peine d’emprisonnement de six années qu’il n’exécute pas tant qu’il tourne de films, il en a tourné depuis sous le manteau pas moins de quatre qu’il a réussi à faire diffuser en Occident où ils ont tous connu un vif succès : Ceci n’est pas un film (2011), Pardé (2013), Taxi Téhéran (2015) et aujourd’hui Trois visages (2016).