Les années ont passé depuis la mort de Ludo (Jean Dujardin).

Les années ont passé depuis la mort de Ludo (Jean Dujardin).

Max (François Cluzet) va mal. Il s’est séparé de Véronique (Valérie Bonneton). Ses affaires ont périclité et il doit se résigner à vendre sa maison du Cap-Ferret.

Mais ses amis lui sont toujours fidèles et ont décidé de venir lui faire une surprise pour son soixantième anniversaire. Marie (Marion Cotillard) n’a rien perdu de sa punk attitude. Eric (Gilles Lellouche) a eu un enfant. Antoine (Laurent Lafitte) est toujours aussi immature. Vincent (Benoît Magimel) assume désormais son homosexualité. Isabelle (Pascale Arbillot) se console de son divorce en enchaînant les rencontres d’un soir.

Les Petits Mouchoirs et ses cinq millions d’entrées en 2010 appelaient immanquablement une suite. Elle arrive huit ans plus tard et attirera probablement trois millions de spectateurs. La plupart seront déçus. J’en fais partie.

La presse est assassine. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, volontiers sociologue, dénonce « l’entre soi au Cap-Ferret ». Louis Guichard dans Télérama critique « une succession de sketches sans charme ». Pour Nicolas Schaller dans Le Nouvel Observateur « on navigue entre du Sautet de sitcom, un humour balourd et des intermèdes musicaux parrainés par l’office du tourisme. »

Il y a en effet beaucoup de raisons de ne pas aimer Nous finirons ensemble. La première est de s’insurger contre la paresse des producteurs – et des réalisateurs et des acteurs – qui ne peuvent s’empêcher de tourner une suite dispensable à un succès qui n’en appelait pas. La deuxième tient de la désolation sociologique devant cette « élite beauf » qui, pendant plus de deux heures de film censées résumer une semaine de vacances, se regarde le nombril. La troisième est l’indigence du scénario qui, une fois posé le postulat du film choral, ne sait pas où donner de la tête et invente un saut en parachute et une noyade dans les passes pour pimenter l’action.

La quatrième est la plus rédhibitoire. Nous finirons ensemble ne fait ni rire ni pleurer. À une exception (voir infra), on ne sourit pas aux blagues pas drôles. Et on n’est ému par aucun des personnages, ni par la soixantaine dépressive de Cluzet ni par la rage inextinguible de Cotillard.

J’ai toutefois mis une étoile au film pour une seule raison : Laurent Lafitte. Au milieu d’une pléiade de stars, il les éclipse toutes. Pourtant Marion Cotillard n’est pas mauvaise, que filme avec des yeux enamourés son Guillaume Canet de mari. Mais le sociétaire de la Comédie-française a un talent fou, fait de mille riens. On lui doit la seule scène drôle du film. Merci.

Roman (Benjamin Sulpice) est hanté par une obsession : se faire exploser. Son geste n’a aucune dimension politique. Il n’entend pas commettre un attentat ni mettre la vie de quiconque en danger. Il veut simplement s’effacer. Il met plusieurs de ses amis dans la confidence.

Roman (Benjamin Sulpice) est hanté par une obsession : se faire exploser. Son geste n’a aucune dimension politique. Il n’entend pas commettre un attentat ni mettre la vie de quiconque en danger. Il veut simplement s’effacer. Il met plusieurs de ses amis dans la confidence. L’équipe chinoise de « Une famille du Whenzou », une série à succès diffusée en prime time sur CCTV1 – l’équivalent chinois de TF1 – a débarqué à Marseille en janvier 2015 pour y tourner quelques épisodes de sa deuxième saison. La série a conquis 145 millions de spectateurs, séduits par son cosmopolitisme : la première saison se déroulait en partie aux États-Unis et en Australie.

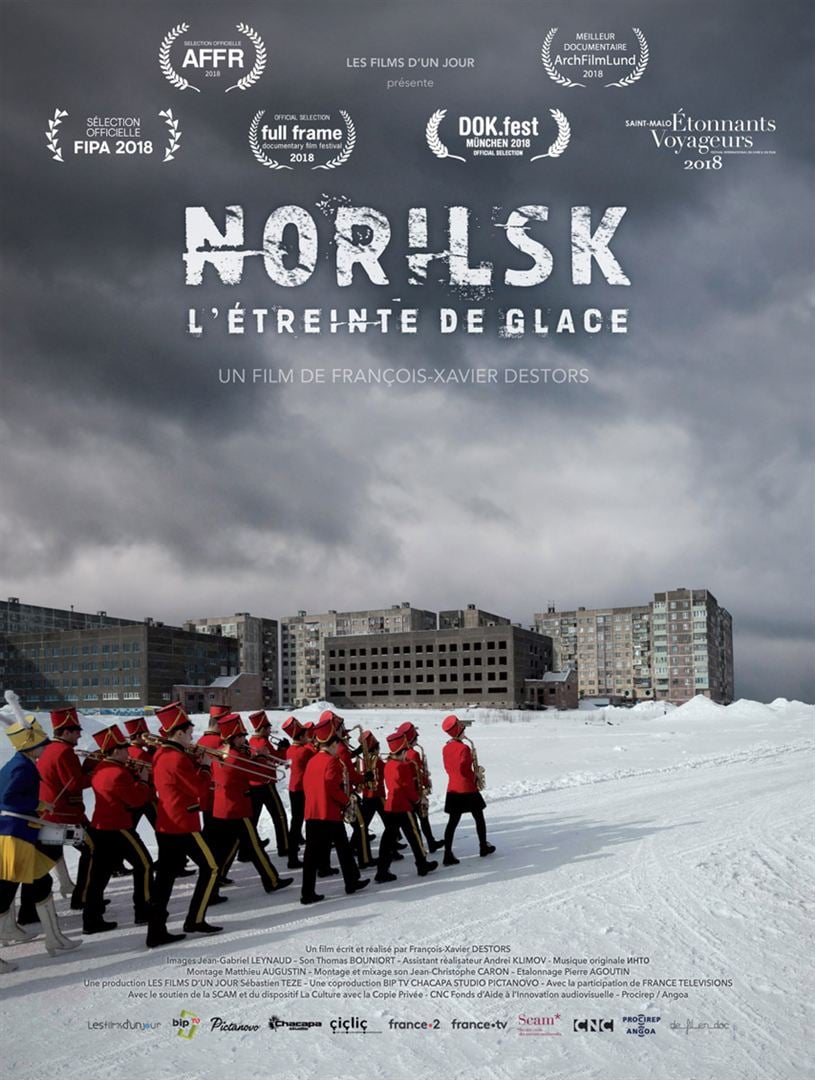

L’équipe chinoise de « Une famille du Whenzou », une série à succès diffusée en prime time sur CCTV1 – l’équivalent chinois de TF1 – a débarqué à Marseille en janvier 2015 pour y tourner quelques épisodes de sa deuxième saison. La série a conquis 145 millions de spectateurs, séduits par son cosmopolitisme : la première saison se déroulait en partie aux États-Unis et en Australie. À l’embouchure du Ienisseï, au nord de la Sibérie, Norilsk revendique le titre de ville la plus septentrionale du monde. Aucune route ne la relie au « continent » sinon la voie aérienne et un chemin de fer de quatre vingts kilomètres jusqu’à l’Océan arctique. Ses quelque deux cent mille habitants sont quasiment tous employés par Norilsk Nickel qui exploite les mines de la région. Véritable « scandale géologique », elle produit 17 % de la production mondiale de nickel et 41 % de celle de palladium, ce qui représente 2 % du PIB russe. La ville fut d’abord un goulag – connu sous le nom de Norillag. Il fut fermé à la mort de Staline et transformé en municipalité.

À l’embouchure du Ienisseï, au nord de la Sibérie, Norilsk revendique le titre de ville la plus septentrionale du monde. Aucune route ne la relie au « continent » sinon la voie aérienne et un chemin de fer de quatre vingts kilomètres jusqu’à l’Océan arctique. Ses quelque deux cent mille habitants sont quasiment tous employés par Norilsk Nickel qui exploite les mines de la région. Véritable « scandale géologique », elle produit 17 % de la production mondiale de nickel et 41 % de celle de palladium, ce qui représente 2 % du PIB russe. La ville fut d’abord un goulag – connu sous le nom de Norillag. Il fut fermé à la mort de Staline et transformé en municipalité. La petite ville de Centerville, au cœur de l’Amérique, coule des jours paisibles. Mais, le réchauffement climatique et la fonte des glaces modifient l’axe de rotation des pôles et conduisent à de biens étranges phénomènes. Le jour et la nuit se confondent ; les animaux s’affolent ; et les morts reviennent parmi les vivants. La petite brigade de police de Centerville et les trois agents qui la composent s’avèrent vite débordés.

La petite ville de Centerville, au cœur de l’Amérique, coule des jours paisibles. Mais, le réchauffement climatique et la fonte des glaces modifient l’axe de rotation des pôles et conduisent à de biens étranges phénomènes. Le jour et la nuit se confondent ; les animaux s’affolent ; et les morts reviennent parmi les vivants. La petite brigade de police de Centerville et les trois agents qui la composent s’avèrent vite débordés. Dans une ferme perdue au milieu des champs de la Beauce, Albert (Jean-Luc Couchard) vit seul avec sa sœur Estelle lourdement handicapée (Mélanie Gaydos). Elle a été victime dans son enfance d’un grave accident. Robert, qui s’en estime responsable, l’entoure de ses soins jaloux et sombre lentement dans la folie.

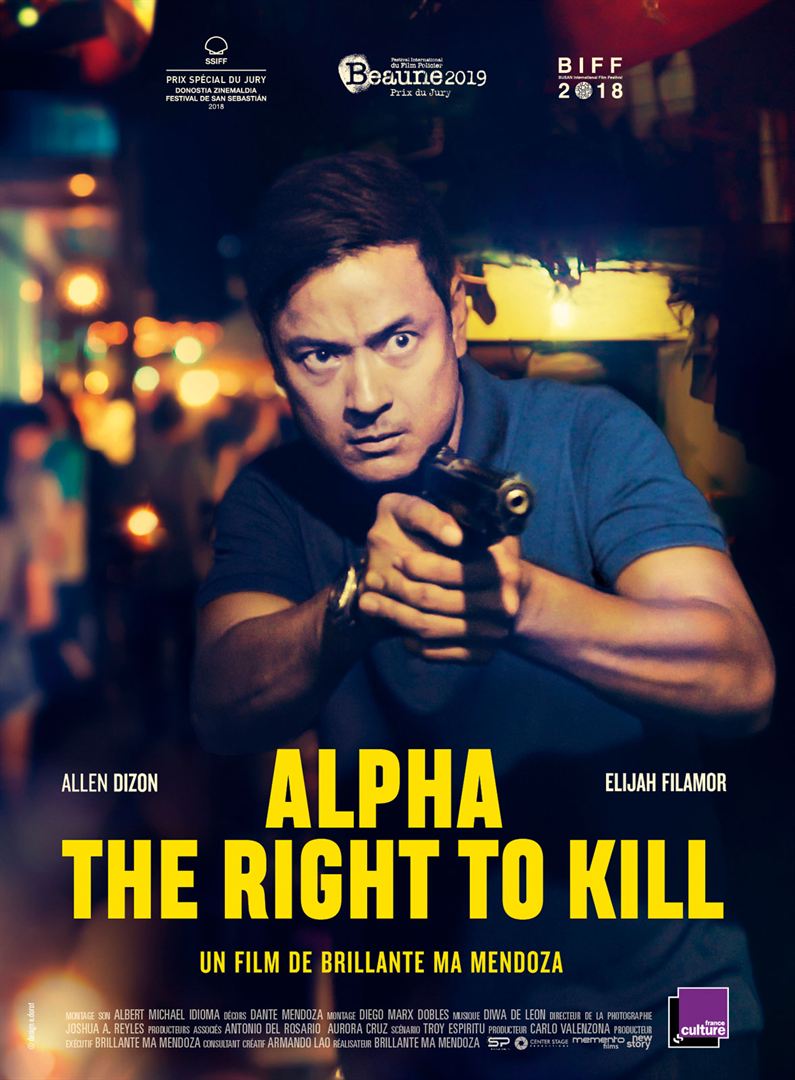

Dans une ferme perdue au milieu des champs de la Beauce, Albert (Jean-Luc Couchard) vit seul avec sa sœur Estelle lourdement handicapée (Mélanie Gaydos). Elle a été victime dans son enfance d’un grave accident. Robert, qui s’en estime responsable, l’entoure de ses soins jaloux et sombre lentement dans la folie. À Manille, de nos jours, la police philippine mène une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue. Bon mari, bon père, le lieutenant Espino est à la pointe du combat. Pour l’aider, il peut compter sur Elijah, son indic – un « alpha » dans l’argot policier.

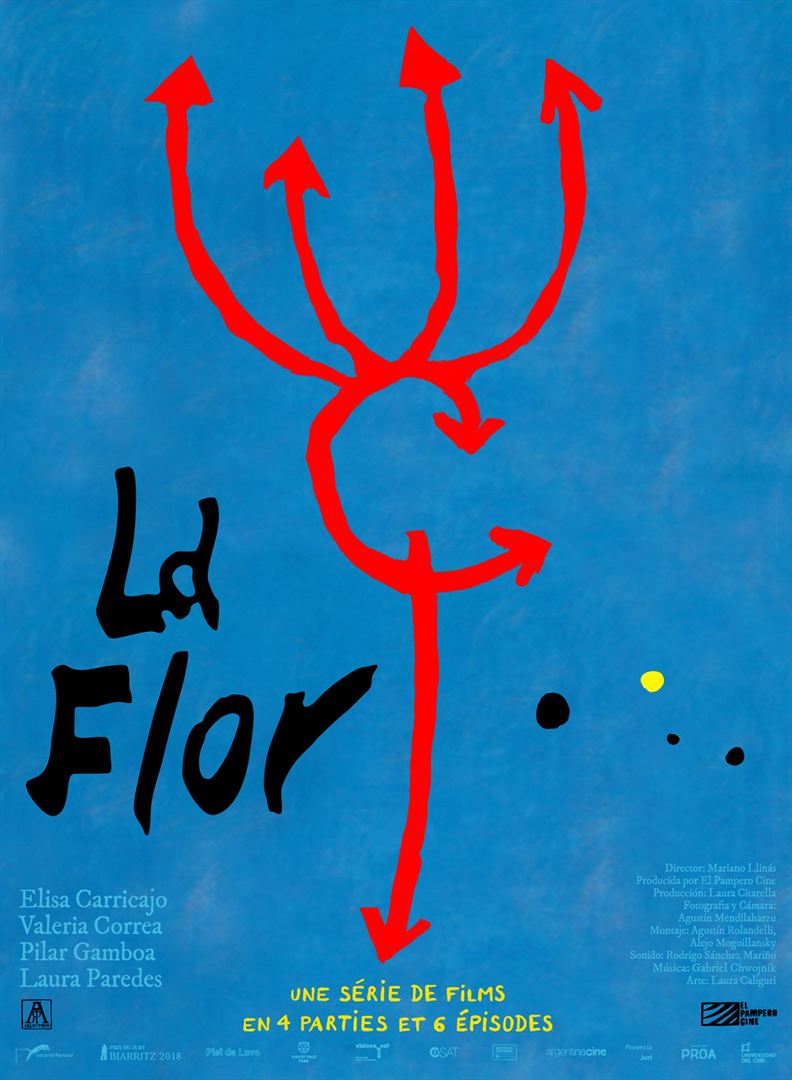

À Manille, de nos jours, la police philippine mène une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue. Bon mari, bon père, le lieutenant Espino est à la pointe du combat. Pour l’aider, il peut compter sur Elijah, son indic – un « alpha » dans l’argot policier. La Flor dure 814 minutes. Vous avez bien lu. Je vous fais grâce de la division sexagésimale que vous étiez en train d’effectuer : 814 min = 13 h 34 min. Autant dire que La Flor est un OVNI cinématographique. Une œuvre qui défie le sage précepte d’Alfred Hitchcock : «

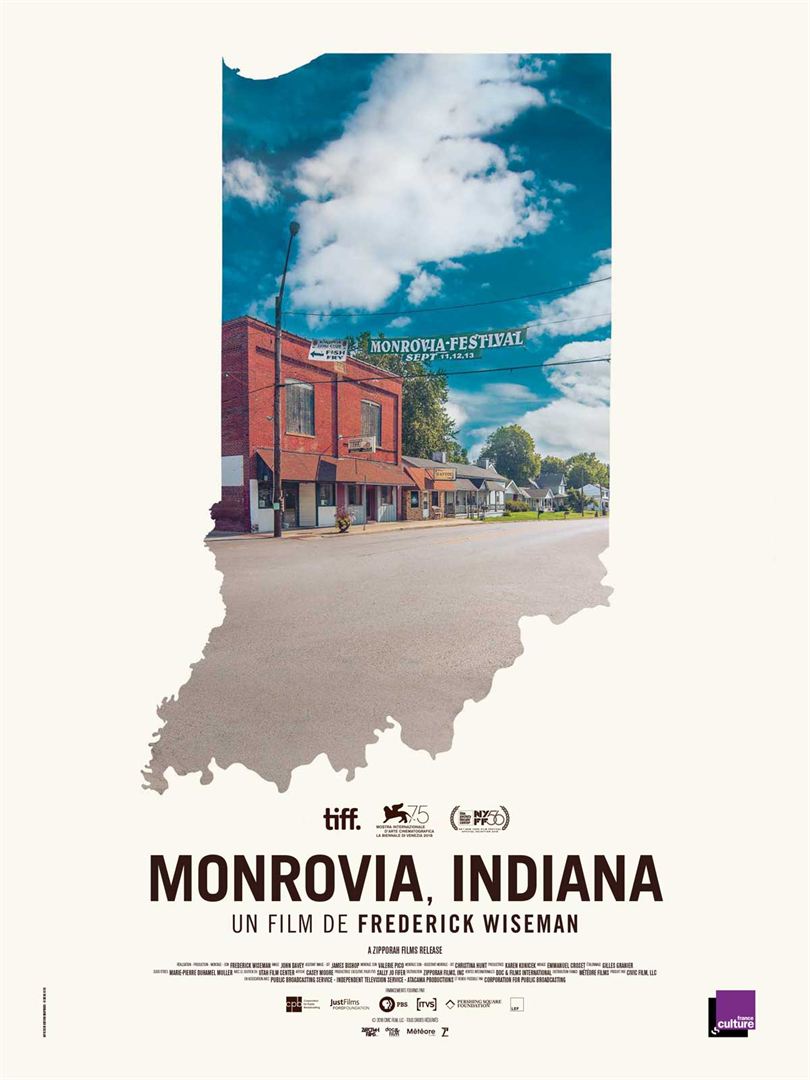

La Flor dure 814 minutes. Vous avez bien lu. Je vous fais grâce de la division sexagésimale que vous étiez en train d’effectuer : 814 min = 13 h 34 min. Autant dire que La Flor est un OVNI cinématographique. Une œuvre qui défie le sage précepte d’Alfred Hitchcock : «  Monrovia est une petite ville de l’Indiana au cœur du MidWest à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Indianapolis. Sa population : 1400 habitants. Aux élections présidentielles de novembre 2016, elle a voté à 76 % pour Donald Trump.

Monrovia est une petite ville de l’Indiana au cœur du MidWest à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Indianapolis. Sa population : 1400 habitants. Aux élections présidentielles de novembre 2016, elle a voté à 76 % pour Donald Trump.