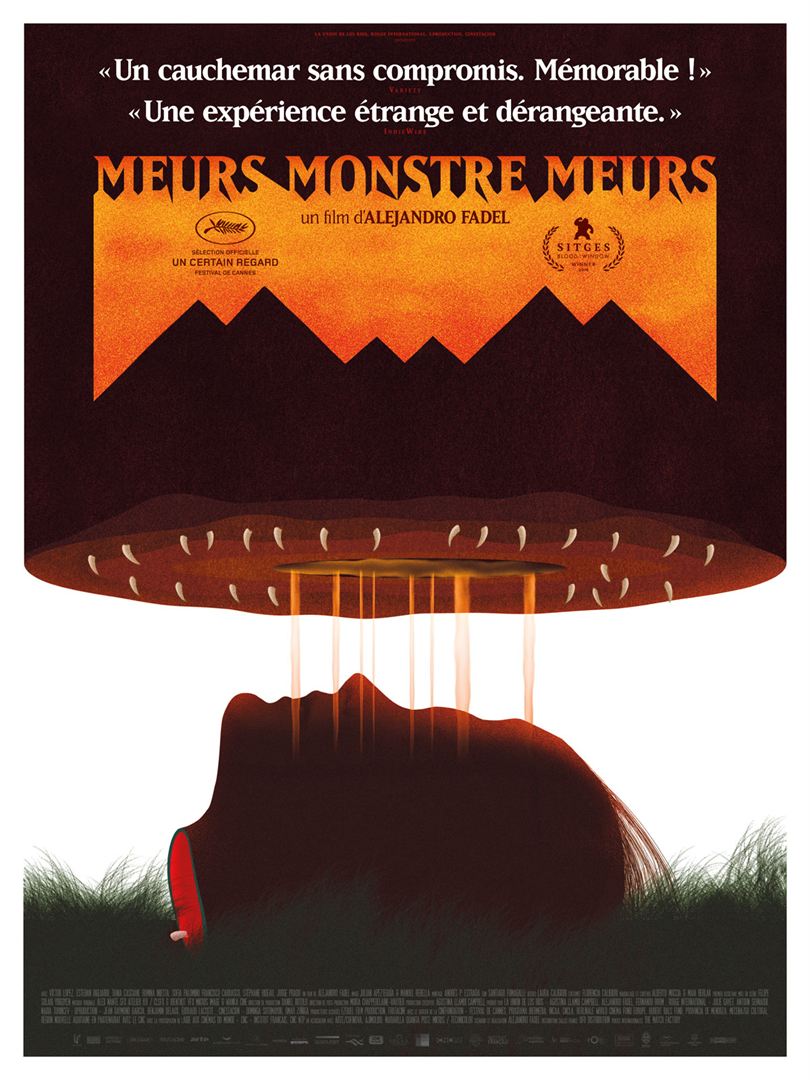

Au cœur des Andes argentines, une paysanne est sauvagement décapitée. L’inspecteur Cruz de la police rurale est chargé de l’enquête. Le principal suspect est un voisin que le drame a laissé à moitié fou, qui sera bientôt enfermé en asile psychiatrique. Il tient des propos incohérents et évoque la menace d’un monstre qui rode.

Meurs, monstre, meurs mélange des genres bien connus. Le thriller policier : son héros est un policier taciturne qui enquête sur des crimes en série. Le drame social : l’enquête se déroule dans la campagne argentine et met en scène des gens de peu, écrasés par la pauvreté et abrutis par l’isolement. Le film atmosphérique : le héros, frappé d’insomnie, évolue dans une veille nébuleuse qui contamine les êtres et les choses autour de lui. Le gore : plane constamment la menace d’une apparition monstrueuse.

Le problème est le dosage de ces éléments-là. L’enquête policière tourne court car l’identité de l’assassin est vite dévoilée. Le drame social n’est guère creusé dès lors que le film bascule dans le seul registre du fantastique. Le film atmosphérique tourne vite à la succession hypnotisante de plans diurnes ou nocturnes d’une sauvage beauté. Reste le gore qui perd toute son efficacité dans ses séquences finales.

Cette conclusion est absurde et ridicule. Absurde : elle réduit à néant l’idée sur laquelle le film semblait s’être construit que la monstruosité se terre en chacun d’entre nous et n’attend que l’occasion propice de se libérer. Ridicule : quand le monstre apparaît – qui ressemble plus au Casimir de L’Île aux enfants qu’au monstre d’Alien ou de Predator – le rire le dispute à la gêne. L’angoisse en tout cas a disparu.

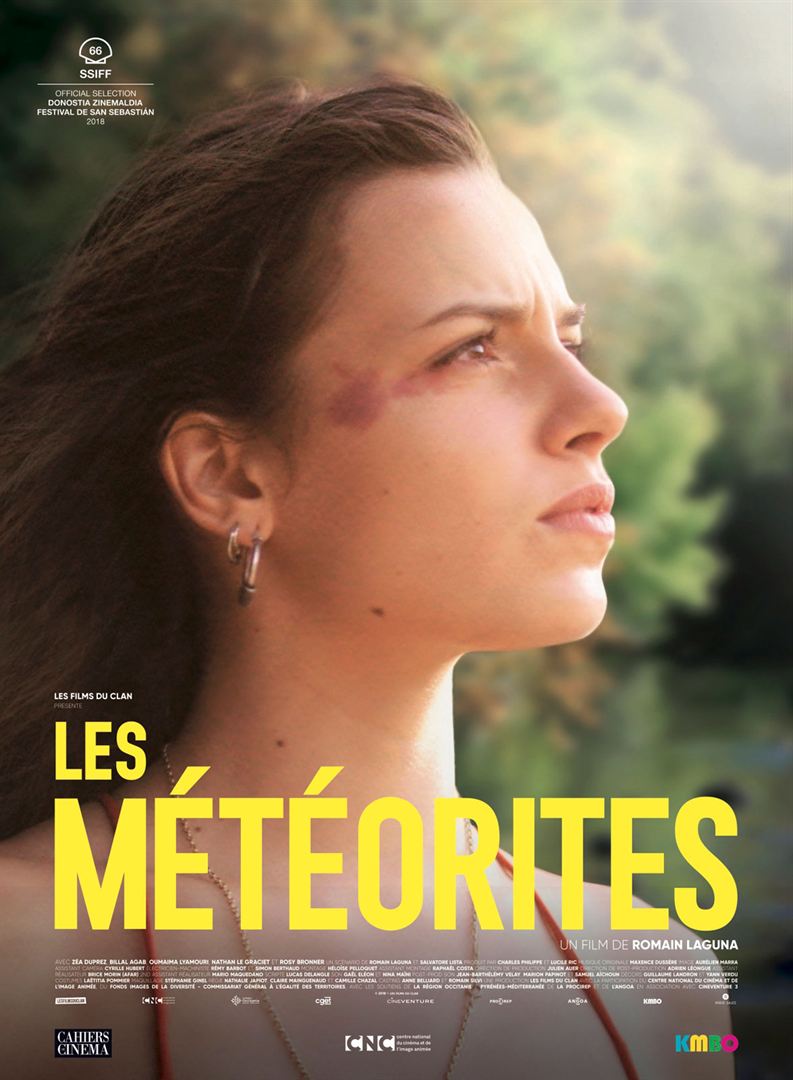

Nina a seize ans. Elle vit seule avec sa mère. Elle a laissé tomber le lycée. Elle tue le temps avec son meilleur ami, Alex, qui a décidé de quitter l’exploitation viticole familiale pour s’engager dans l’armée.

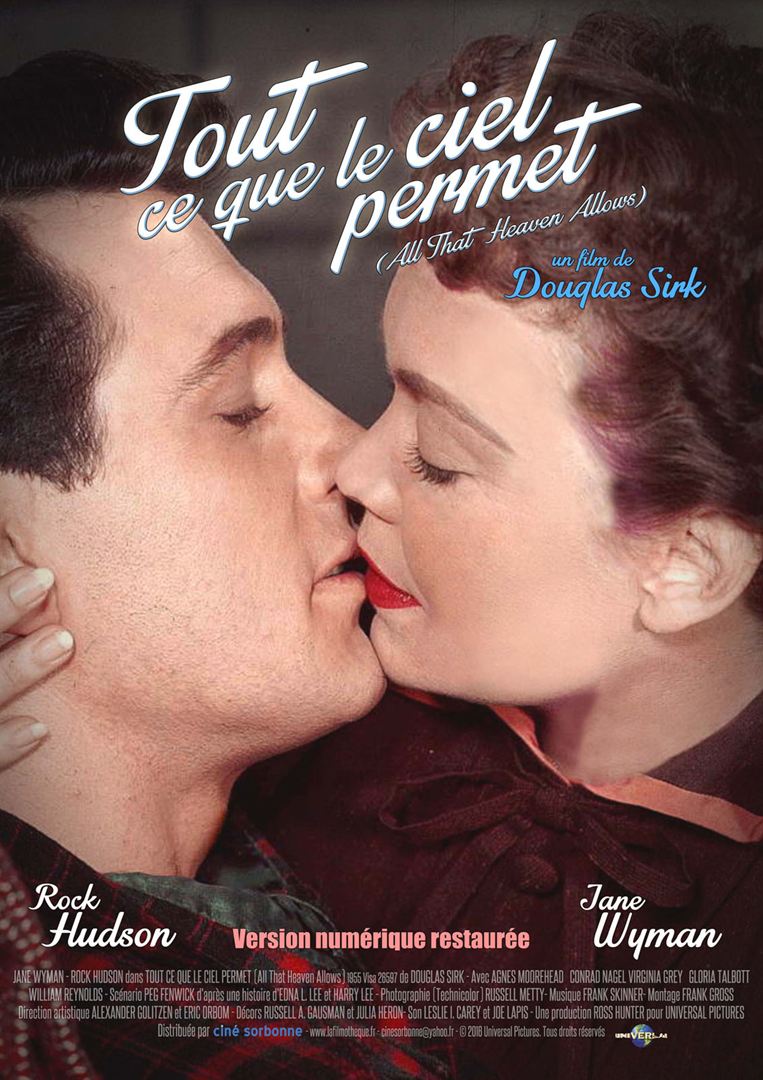

Nina a seize ans. Elle vit seule avec sa mère. Elle a laissé tomber le lycée. Elle tue le temps avec son meilleur ami, Alex, qui a décidé de quitter l’exploitation viticole familiale pour s’engager dans l’armée. Carey Scott (Jane Wyman) est une jeune veuve que l’héritage confortable de son mari tient à l’abri du besoin. Ses deux enfants ont quitté la maison familiale pour poursuivre leurs études à New York : Ned fait du droit, Kay des sciences humaines.

Carey Scott (Jane Wyman) est une jeune veuve que l’héritage confortable de son mari tient à l’abri du besoin. Ses deux enfants ont quitté la maison familiale pour poursuivre leurs études à New York : Ned fait du droit, Kay des sciences humaines. Amos Gitaï plante sa caméra dans le tout neuf tramway de Jérusalem et traverse la ville d’est en ouest. On s’attend à un documentaire ; mais il s’agit bien d’une fiction tournée avec des acteurs professionnels. Chacun a droit à sa saynète : on reconnaît Mathieu Amalric qui lit à son fils – qui n’en a pas grand-chose à fiche – le journal de Flaubert, Yael Abecassis, Menahem Lang (le héros de

Amos Gitaï plante sa caméra dans le tout neuf tramway de Jérusalem et traverse la ville d’est en ouest. On s’attend à un documentaire ; mais il s’agit bien d’une fiction tournée avec des acteurs professionnels. Chacun a droit à sa saynète : on reconnaît Mathieu Amalric qui lit à son fils – qui n’en a pas grand-chose à fiche – le journal de Flaubert, Yael Abecassis, Menahem Lang (le héros de