Un père de famille se blesse gravement à l’oeil en tirant un feu d’artifice pour ses invités à son anniversaire. Un chauffeur de bus arrête son véhicule en exigeant que l’auteur d’une incivilité se dénonce. Deux préados écervelées se photographient dans des poses lascives. Une bandes d’amis d’enfance désinhibés par l’alcool se laissent aller à des attouchements homosexuels. Une professeur d’école fait la leçon à ses collègues.

Un père de famille se blesse gravement à l’oeil en tirant un feu d’artifice pour ses invités à son anniversaire. Un chauffeur de bus arrête son véhicule en exigeant que l’auteur d’une incivilité se dénonce. Deux préados écervelées se photographient dans des poses lascives. Une bandes d’amis d’enfance désinhibés par l’alcool se laissent aller à des attouchements homosexuels. Une professeur d’école fait la leçon à ses collègues.

Le réalisateur suédois Ruben Östlund a obtenu la Palme d’or à Cannes en 2017 pour The Square. Mais deux de ses précédents films y avaient déjà été projetés : Snow Therapy en 2014 et Happy Sweden en 2008. Le plus ancien des deux est d’une facture étonnante. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un film à sketches où cinq courtes historiettes sont successivement racontées. Le montage en est plus complexe, qui entrelace ces cinq récits, sans pour autant qu’existe entre eux aucun lien narratif.

Mais ce montage très sophistiqué n’est pas la moindre originalité du film. Ce qui frappe dans Happy Sweden, c’est le sens du cadre et l’immobilité de la caméra qui raconte en longs plans fixes des situations apparemment anodines. L’action se déroule parfois dans le champ, parfois hors du champ comme dans cette scène en gros plan de la maîtresse d’école qui reproche à ses deux collègues dont on ne voit pas le visage de discuter entre eux sans lui adresser un regard.

Comme dans The Square, comme dans Snow Therapy, Ruben Östlund signe une étude comportementale. Ici il s’intéresse à l’influence du groupe sur l’individu qu’il illustre par une des premières scènes du film : une élève interrogée au tableau préfère faire la réponse que lui soufflent ses camarades plutôt que celle que la raison lui inspire.

On a souvent comparé Ruben Östlund aux autres grands cinéastes nordiques : Aki Kaurismäki dont il aurait partagé l’humour froid, Roy Andersson pour sa mise en scène glacée. Mais c’est avec Michael Haneke que selon moi la proximité est la plus grande. Comme le maître autrichien bi-palmé, Ruben Östlund sait distiller le malaise. On peut trouver l’expérience déplaisante – et j’avoue avec un certain remords avoir fait la fine bouche à The Square dont, le recul aidant, je dois admettre les qualités. Mais on peut aussi y prendre un plaisir masochiste.

Après Yol, Palme d’or à Cannes en 1982 et avant de mourir d’un cancer de l’estomac, Yilmaz Güney consacre son dernier film aux prisons turques. Exilé en France, il reconstitue de toutes pièces à Pont-Saint-Maxence, dans l’Oise, un pénitencier divisé en quatre secteurs : deux secteurs pour les hommes, un pour les femmes et un dernier pour les enfants.

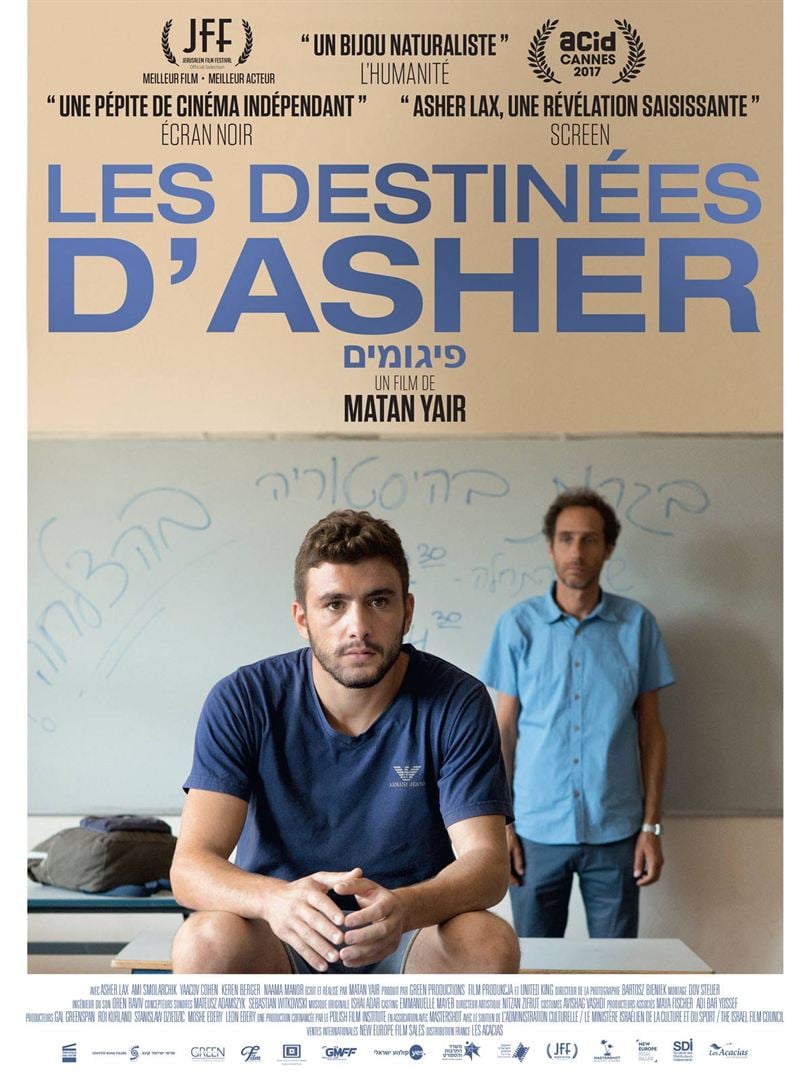

Après Yol, Palme d’or à Cannes en 1982 et avant de mourir d’un cancer de l’estomac, Yilmaz Güney consacre son dernier film aux prisons turques. Exilé en France, il reconstitue de toutes pièces à Pont-Saint-Maxence, dans l’Oise, un pénitencier divisé en quatre secteurs : deux secteurs pour les hommes, un pour les femmes et un dernier pour les enfants. Asher a dix-sept ans et vit dans une ville moyenne au nord de Tel Aviv. Son père vieillissant et malade dirige une petite entreprise de BTP et le presse de prendre sa succession. Asher est encore lycéen. Dans une classe difficile, il ne brille guère. Mais un professeur particulièrement sensible lui offre la possibilité de développer ses talents.

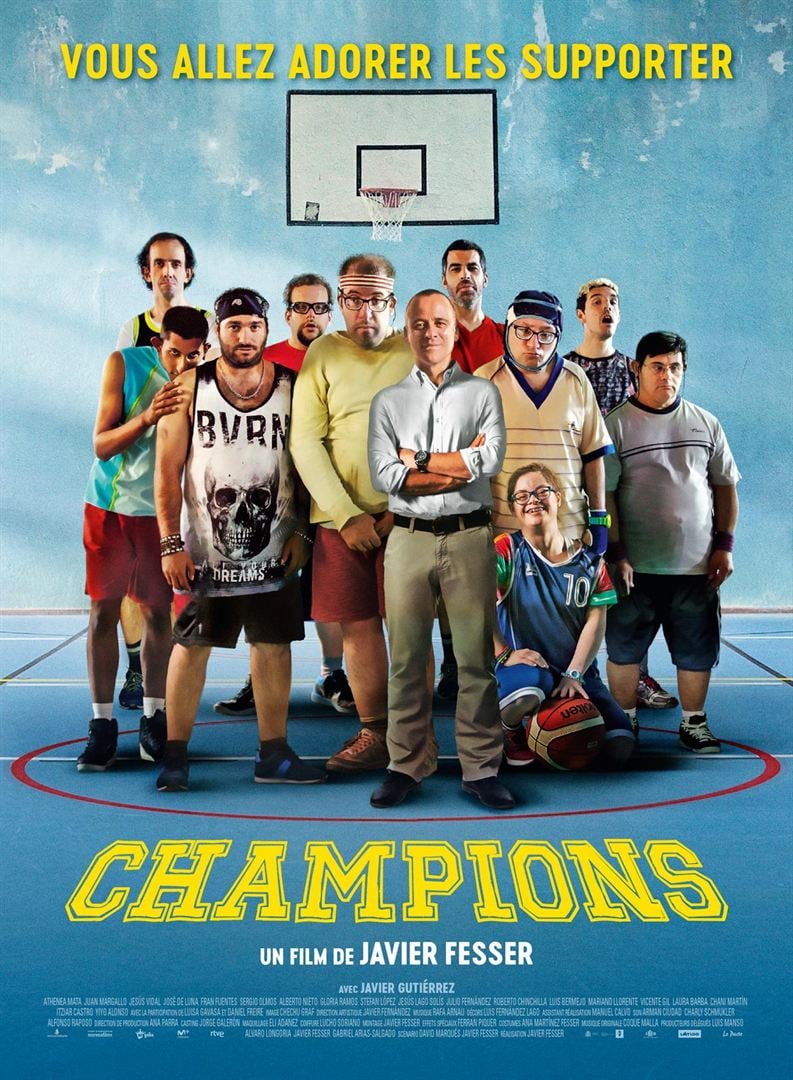

Asher a dix-sept ans et vit dans une ville moyenne au nord de Tel Aviv. Son père vieillissant et malade dirige une petite entreprise de BTP et le presse de prendre sa succession. Asher est encore lycéen. Dans une classe difficile, il ne brille guère. Mais un professeur particulièrement sensible lui offre la possibilité de développer ses talents. Rien ne va plus dans la vie de Marco. Sa femme vient de le quitter. Le club de basket qui l’emploie le licencie suite à la violente altercation qui l’oppose à l’entraîneur dont il était l’adjoint. Arrêté au volant en état d’ébriété, il est condamné à quatre vingt dix jours de travaux d’utilité publique pour une association d’aide à des personnes déficientes. Sa tâche : entraîner leur équipe de basket.

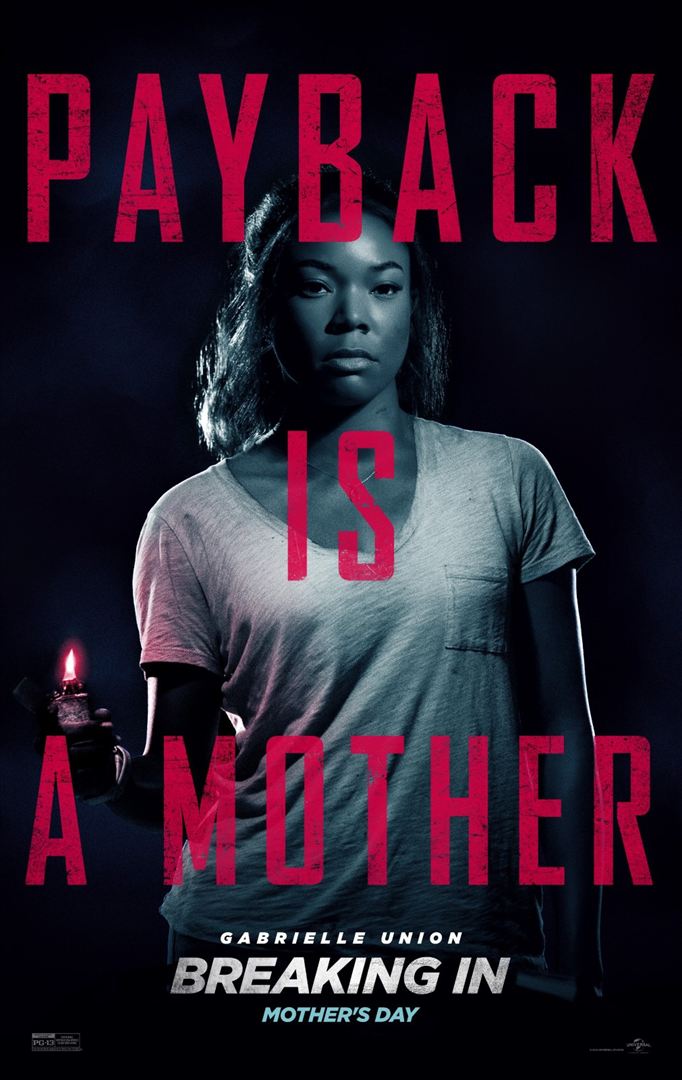

Rien ne va plus dans la vie de Marco. Sa femme vient de le quitter. Le club de basket qui l’emploie le licencie suite à la violente altercation qui l’oppose à l’entraîneur dont il était l’adjoint. Arrêté au volant en état d’ébriété, il est condamné à quatre vingt dix jours de travaux d’utilité publique pour une association d’aide à des personnes déficientes. Sa tâche : entraîner leur équipe de basket. Après le décès de son père, Shaun Russell revient avec sa fille et son fils dans l’immense résidence où elle a passé son enfance.

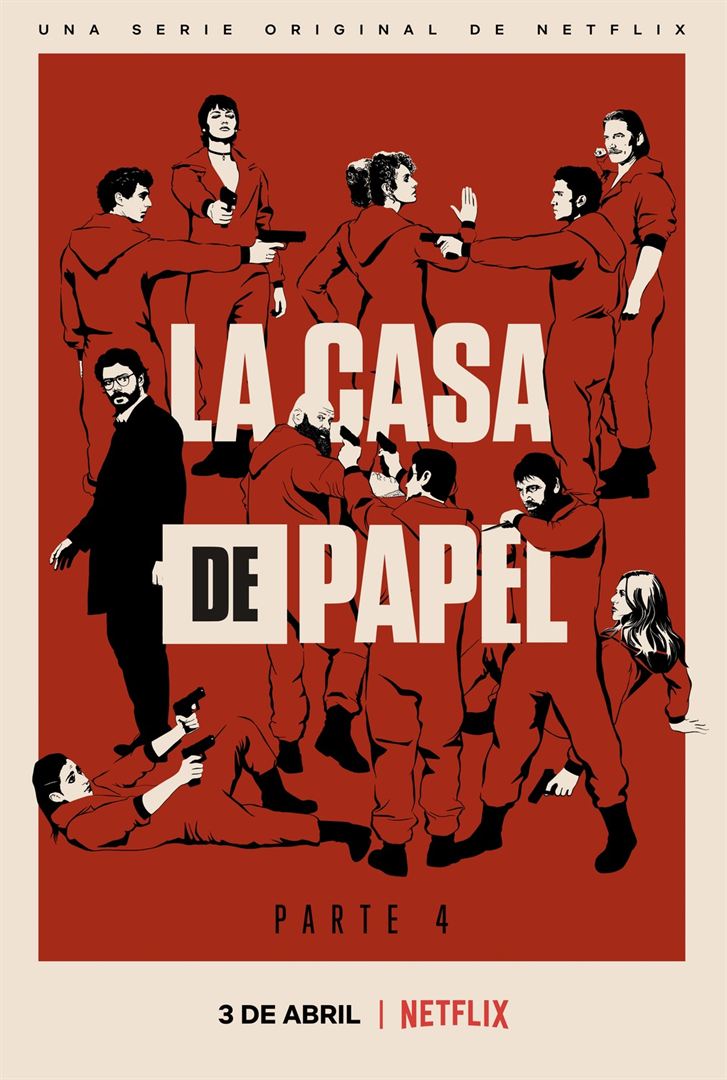

Après le décès de son père, Shaun Russell revient avec sa fille et son fils dans l’immense résidence où elle a passé son enfance. Tokyo, Nairobi, Denver, Rio et tous leurs acolytes sont de retour. À la fin de la saison 2, ils avaient réussi à s’enfuir victorieusement de l’Hôtel de la monnaie avec un butin de près d’un milliard d’euros. Les voici à nouveau réunis pour un nouveau braquage qui vise cette fois-ci la Banque centrale d’Espagne.

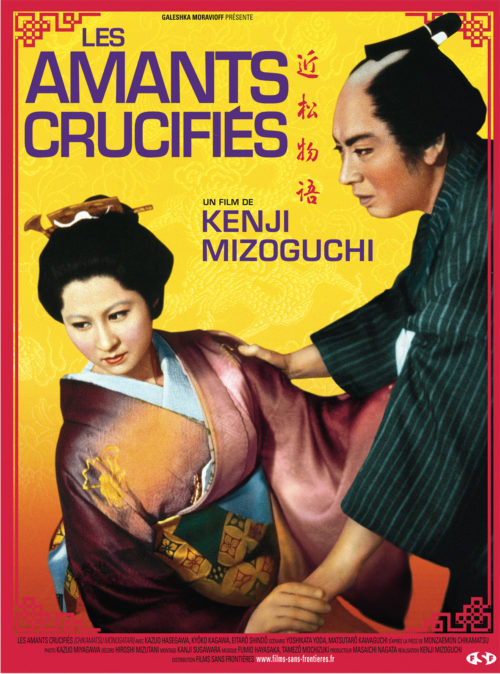

Tokyo, Nairobi, Denver, Rio et tous leurs acolytes sont de retour. À la fin de la saison 2, ils avaient réussi à s’enfuir victorieusement de l’Hôtel de la monnaie avec un butin de près d’un milliard d’euros. Les voici à nouveau réunis pour un nouveau braquage qui vise cette fois-ci la Banque centrale d’Espagne. À la fin du XVIIème siècle, Osan, l’épouse délaissée d’un grand commerçant de Kyoto, demande à Mohei, le contremaître de son mari, un prêt pour venir en aide à son frère, un joueur invétéré. Mohei, qui est en secret amoureux d’elle, subtilise le sceau de son patron pour voler cet argent. Mais il est découvert et arrêté. Osan subit bientôt le même sort.

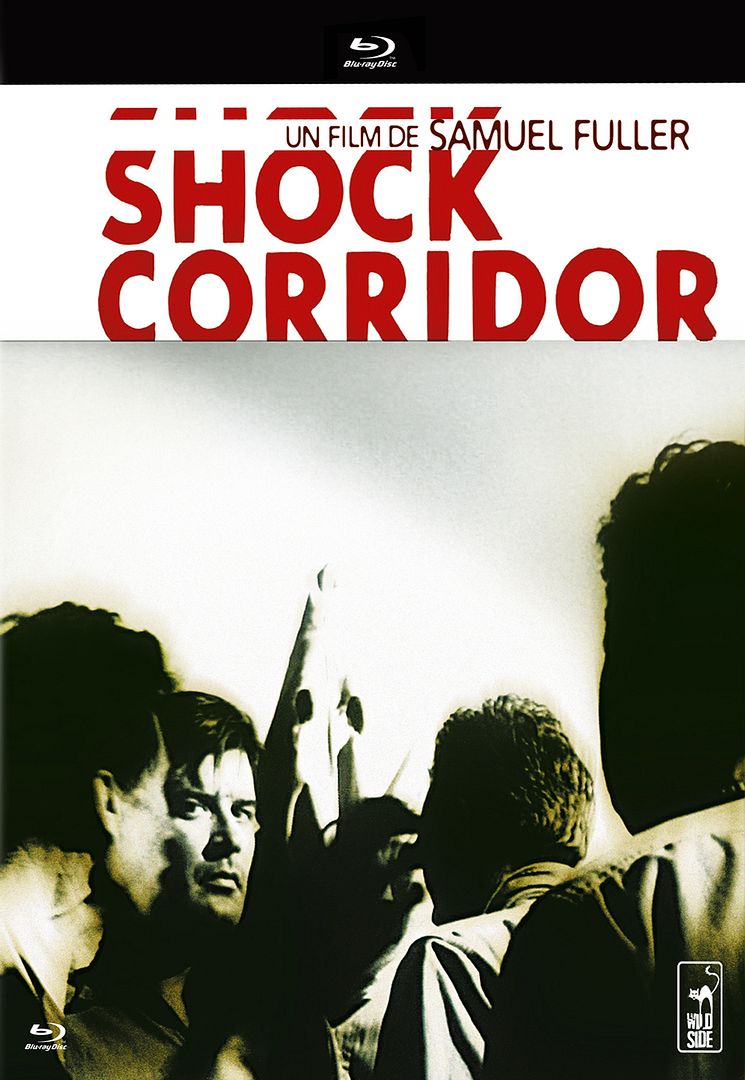

À la fin du XVIIème siècle, Osan, l’épouse délaissée d’un grand commerçant de Kyoto, demande à Mohei, le contremaître de son mari, un prêt pour venir en aide à son frère, un joueur invétéré. Mohei, qui est en secret amoureux d’elle, subtilise le sceau de son patron pour voler cet argent. Mais il est découvert et arrêté. Osan subit bientôt le même sort. Johnny Barrett est un journaliste dévoré d’ambition. Pour gagner le prix Pulitzer, il décide de se faire passer pour fou et d’être interné dans un asile psychiatrique afin d’y enquêter sur le crime irrésolu d’un pensionnaire. Avec la complicité de sa fiancée, qu’il fait passer pour sa sœur, il convainc les psychiatres d’être habité de pulsions incestueuses.

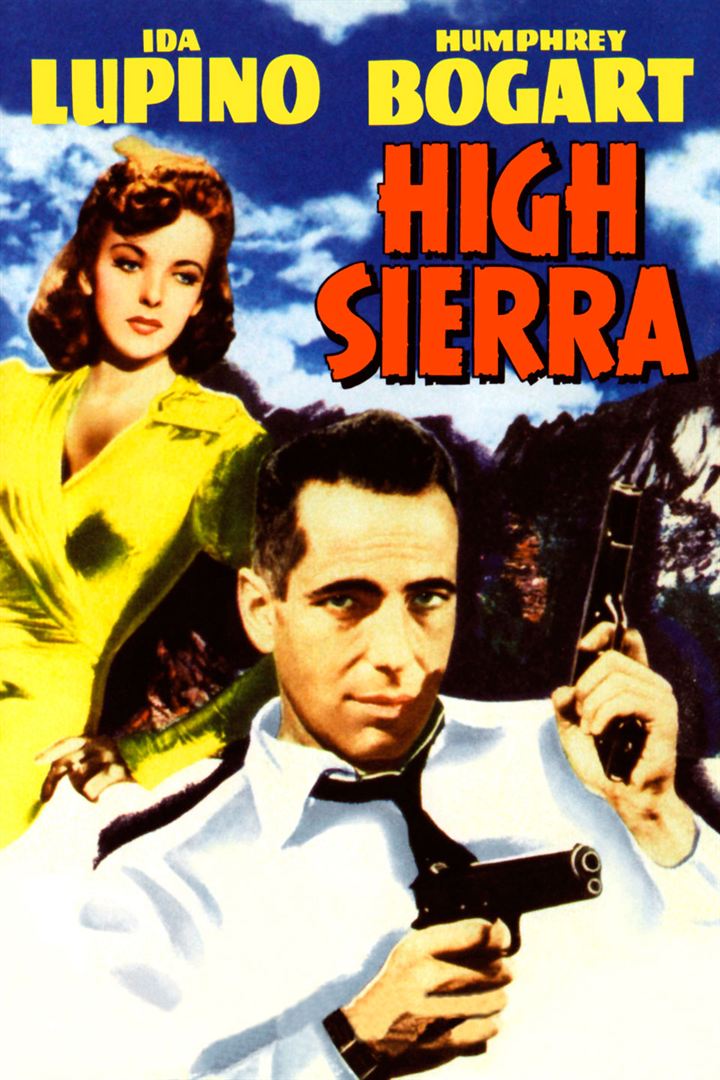

Johnny Barrett est un journaliste dévoré d’ambition. Pour gagner le prix Pulitzer, il décide de se faire passer pour fou et d’être interné dans un asile psychiatrique afin d’y enquêter sur le crime irrésolu d’un pensionnaire. Avec la complicité de sa fiancée, qu’il fait passer pour sa sœur, il convainc les psychiatres d’être habité de pulsions incestueuses. Roy Earle (Humphrey Bogart) sort de prison avant le terme de la lourde peine qu’il purge pour un cambriolage. Il doit sa libération à un caïd de la pègre, Big Mac, qui en échange lui demande de cambrioler un hôtel de luxe à Palm Springs avec la complicité d’un employé. Pour le seconder, Big Mac adjoint à Roy deux gouapes inexpérimentées. Tout se complique quand l’une d’elles ramène Marie (Ida Lupino), une danseuse de cabaret.

Roy Earle (Humphrey Bogart) sort de prison avant le terme de la lourde peine qu’il purge pour un cambriolage. Il doit sa libération à un caïd de la pègre, Big Mac, qui en échange lui demande de cambrioler un hôtel de luxe à Palm Springs avec la complicité d’un employé. Pour le seconder, Big Mac adjoint à Roy deux gouapes inexpérimentées. Tout se complique quand l’une d’elles ramène Marie (Ida Lupino), une danseuse de cabaret. David Graham (Michael Redgrave), un romancier raté, à peine sorti de cure de désintoxication, revient en Angleterre pour y apprendre que son fils Alec a été condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Il dispose de vingt-quatre heures seulement pour l’innocenter. David acquiert vite la conviction que l’auteur du crime est Robert Stanford (Leo McKern), un richissime constructeur automobile ; mais il ne dispose d’aucune preuve. Il conçoit alors un plan audacieux pour sauver son fils.

David Graham (Michael Redgrave), un romancier raté, à peine sorti de cure de désintoxication, revient en Angleterre pour y apprendre que son fils Alec a été condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas commis. Il dispose de vingt-quatre heures seulement pour l’innocenter. David acquiert vite la conviction que l’auteur du crime est Robert Stanford (Leo McKern), un richissime constructeur automobile ; mais il ne dispose d’aucune preuve. Il conçoit alors un plan audacieux pour sauver son fils.