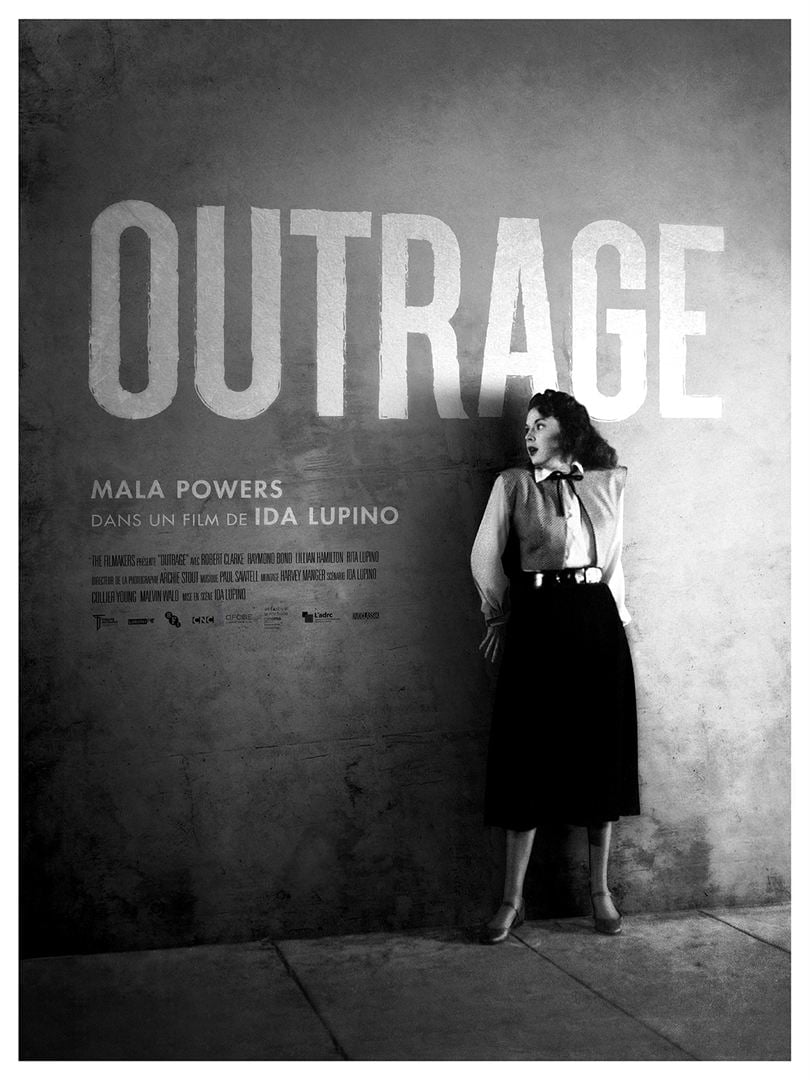

Ann Walton (Mala Powers) est une jeune employée de bureau qui vit encore chez ses parents avant d’épouser son fiancé. Mais le viol dont elle est victime va avoir raison de son équilibre psychologique. Ne supportant pas la sollicitude de ses proches, elle prend soudainement la fuite. Sur le chemin de la Californie, elle est recueillie par un pasteur qui va lui redonner confiance en elle-même.

Ann Walton (Mala Powers) est une jeune employée de bureau qui vit encore chez ses parents avant d’épouser son fiancé. Mais le viol dont elle est victime va avoir raison de son équilibre psychologique. Ne supportant pas la sollicitude de ses proches, elle prend soudainement la fuite. Sur le chemin de la Californie, elle est recueillie par un pasteur qui va lui redonner confiance en elle-même.

Hollywood dans les années quarante était un microcosme terriblement machiste. Ida Lupino, qui y avait acquis une certaine renommée pour ses rôles de femme fatale, y monta avec son mari une société de production et y signa plusieurs films à petit budget. Outrage, sorti en 1950, était son troisième et reste à ce jour le plus connu.

Il y est question, même si le mot n’est jamais prononcé (car la censure ne l’aurait pas permis), d’un viol et de ses répercussions. Le film, d’une inhabituelle brièveté (une heure et quinze minutes seulement) compte deux parties nettement séparées. La première se déroule dans la ville natale, innommée, d’Ann Walton. On la suit d’abord dans l’insouciance de ses activités quotidiennes. Puis, c’est la scène du viol, filmée de nuit, sans bien sûr ne rien montrer de l’acte lui-même mais en le laissant deviner avec les jeux d’ombres et de lumières qu’Hollywood affectionnait à l’époque. Et, dans un troisième temps, c’est l’impossible convalescence.

La seconde partie du film se déroule dans un cadre tout autre. Ann s’est enfuie de chez elle et a trouvé refuge dans une immense exploitation agricole qui produit et commerce des oranges. Aux perspectives urbaines et nocturnes de la première partie ont succédé les immenses espaces agrestes et ensoleillés de la seconde. On comprend à ce changement de décor que la guérison d’Ann est en bonne voie.

[Spoiler] Le film connaît un dernier rebondissement lorsque Ann agresse, lors d’une fête campagnarde, l’homme qui tentait de flirter avec elle, le laissant entre la vie et la mort. Le procès qui se déroule alors interroge la responsabilité pénale de la femme violée, qui revit sans cesse son agression et qui en combat le souvenir par le déploiement d’une violence sans retenue. Grâce au plaidoyer vibrant du pasteur qui la défend, le juge accepte de ne pas mettre Ann en prison mais de l’enjoindre à se soigner. À l’occasion du procès, le cas du violeur – qui vient d’être opportunément arrêté et s’avère avoir de lourds antécédents criminels – est lui aussi évoqué et les protagonistes s’accordent à considérer qu’il devrait lui aussi être soigné plutôt qu’incarcéré.

Pépite oubliée de l’âge d’or hollywoodien, Outrage de Ida Lupino louche du côté du film à thèse sacrifiant la crédibilité de son récit sur l’autel d’une cause d’une étonnante modernité pour un film de cette époque : la prise de conscience du traumatisme causé par une agression sexuelle.

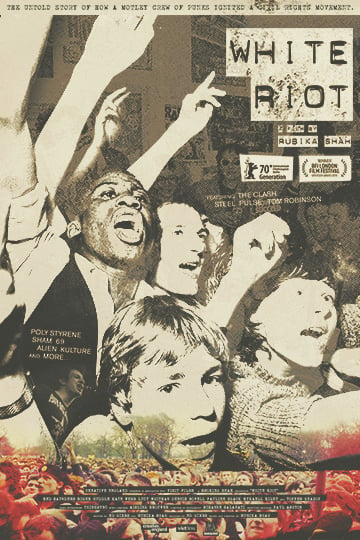

White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism.

White Riot – du nom d’un des titres des Clash – raconte l’histoire d’un mouvement anti-raciste né en Angleterre à la fin des années 70 en réaction à la montée de la xénophobie : Rock Against Racism. Jerry et Lucy Warriner sont jeunes, beaux, follement riches. Ils mènent chacun de leur côté une vie très libre qui les conduit à se décider de se séparer. Le juge qui prononce leur divorce leur laisse toutefois quatre-vingt-dix jours pour se rétracter. Jerry et Lucy profitent de ce délai pour nouer des intrigues romantiques… et pour saboter celles de leur conjoint.

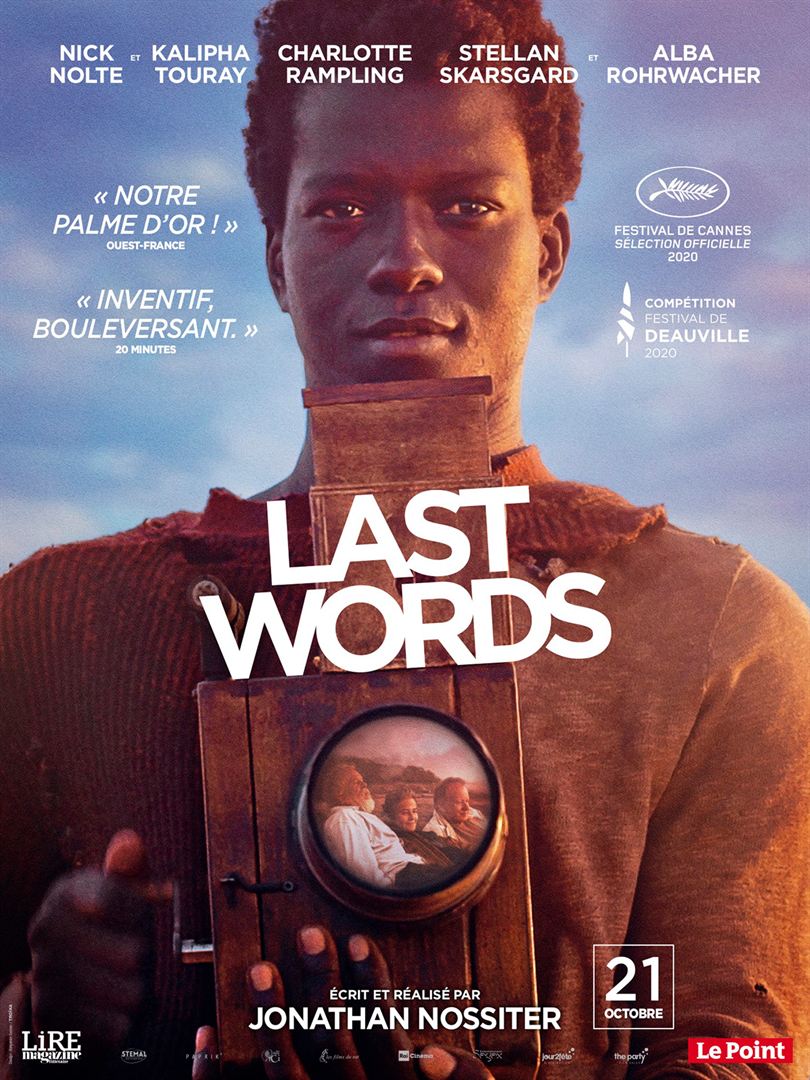

Jerry et Lucy Warriner sont jeunes, beaux, follement riches. Ils mènent chacun de leur côté une vie très libre qui les conduit à se décider de se séparer. Le juge qui prononce leur divorce leur laisse toutefois quatre-vingt-dix jours pour se rétracter. Jerry et Lucy profitent de ce délai pour nouer des intrigues romantiques… et pour saboter celles de leur conjoint. En 2086, la population mondiale a été décimée par une épidémie qui a asséché les sols et pollué les eaux. Une poignée d’humains a survécu parmi lesquels Kal qui, après la mort de sa sœur, quitte Paris pour Bologne en Italie. Il y retrouve dans les ruines de la cinémathèque, un vieil amoureux du cinéma (Nick Nolte) qui possède encore quelques bobines de films et qui incite Kal à fabriquer une caméra pour immortaliser la vie qui s’en va. Ensemble, ils se rendent près d’Athènes et y découvrent la dernière communauté humaine.

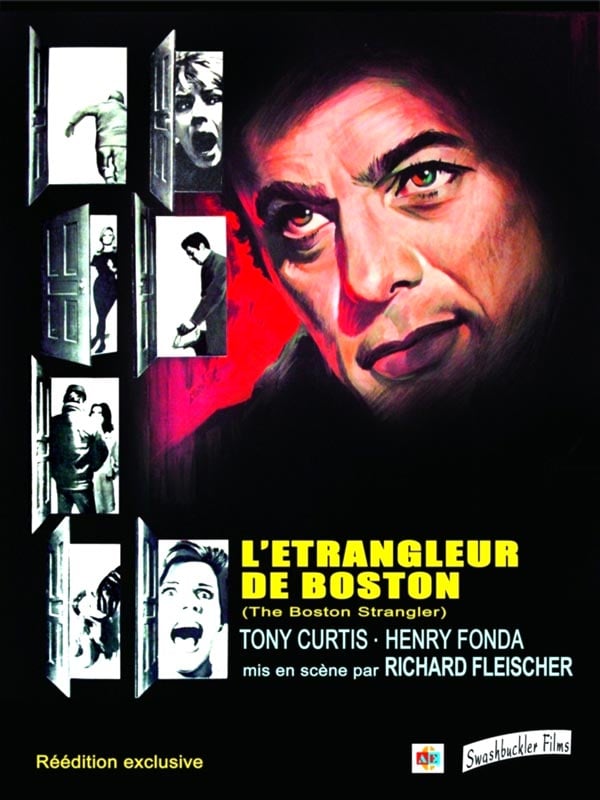

En 2086, la population mondiale a été décimée par une épidémie qui a asséché les sols et pollué les eaux. Une poignée d’humains a survécu parmi lesquels Kal qui, après la mort de sa sœur, quitte Paris pour Bologne en Italie. Il y retrouve dans les ruines de la cinémathèque, un vieil amoureux du cinéma (Nick Nolte) qui possède encore quelques bobines de films et qui incite Kal à fabriquer une caméra pour immortaliser la vie qui s’en va. Ensemble, ils se rendent près d’Athènes et y découvrent la dernière communauté humaine. Dans les années soixante, la panique gagne Boston où sévit un tueur en série. Ses cibles : des femmes de tout âge, qu’il doit probablement séduire puisqu’aucune infraction n’est relevée à leur domicile, qu’il étrangle et qu’il viole post-mortem. Un bureau spécial est créé à la police et John Bottomly (Henry Fonda) s’en voit confier la tête.

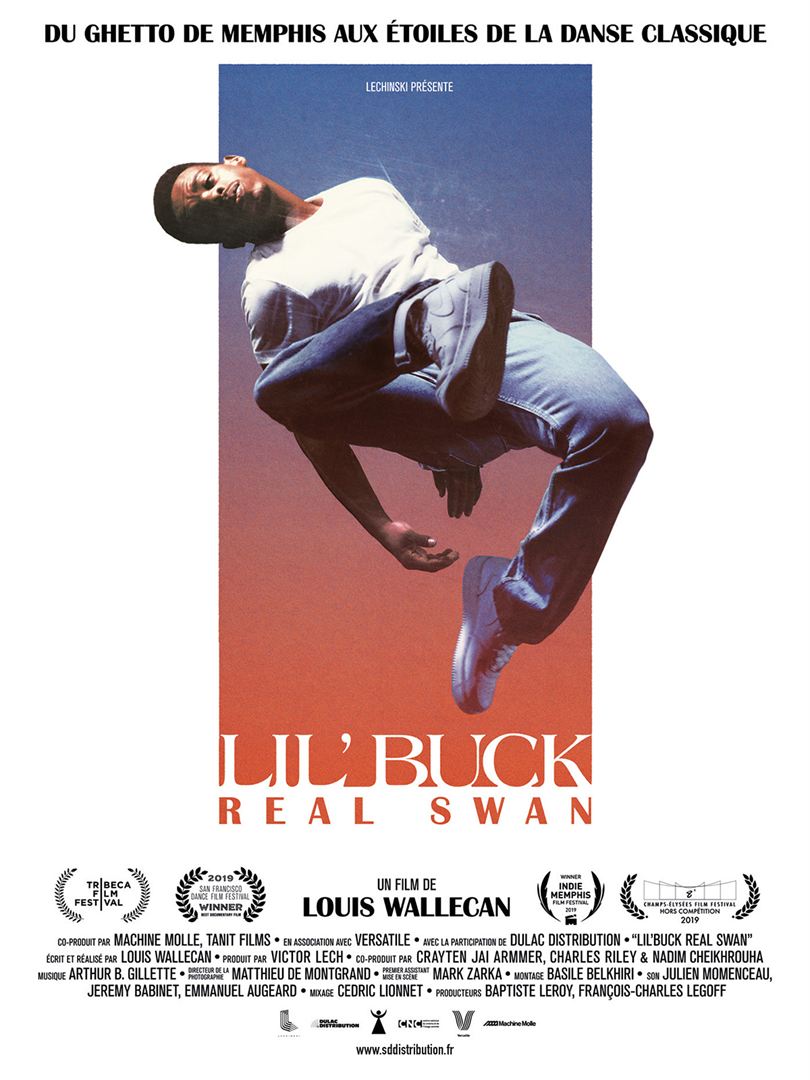

Dans les années soixante, la panique gagne Boston où sévit un tueur en série. Ses cibles : des femmes de tout âge, qu’il doit probablement séduire puisqu’aucune infraction n’est relevée à leur domicile, qu’il étrangle et qu’il viole post-mortem. Un bureau spécial est créé à la police et John Bottomly (Henry Fonda) s’en voit confier la tête. Lil Buck – né Charles Riley – est devenu une icône de la danse contemporaine. Il a grandi à Memphis et y a pratiqué très jeune le jookin, une danse urbaine cousine du gangsta-walk. Il complète sa formation au New Ensemble Ballet de Memphis avant de partir poursuivre sa carrière en Californie. En 2011, le réalisateur Spike Jonze filme sur son téléphone portable son interprétation du Cygne de Camille Saint-Saëns accompagné par le violoncelliste Yo-Yo Ma. La vidéo devient virale. C’est le début du succès pour le jeune artiste.

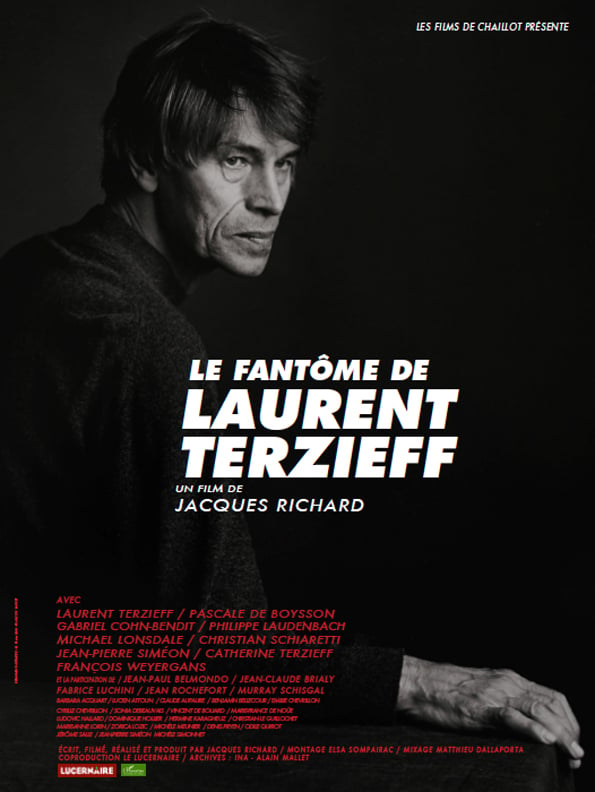

Lil Buck – né Charles Riley – est devenu une icône de la danse contemporaine. Il a grandi à Memphis et y a pratiqué très jeune le jookin, une danse urbaine cousine du gangsta-walk. Il complète sa formation au New Ensemble Ballet de Memphis avant de partir poursuivre sa carrière en Californie. En 2011, le réalisateur Spike Jonze filme sur son téléphone portable son interprétation du Cygne de Camille Saint-Saëns accompagné par le violoncelliste Yo-Yo Ma. La vidéo devient virale. C’est le début du succès pour le jeune artiste. Laurent Terzieff est mort en 2010. Jacques Richard lui consacre un long documentaire pour retracer sa vie et son œuvre, grâce à des documents d’archive, des extraits de ses films, des captations de ses pièces et les interviews de ceux qui l’ont bien connu.

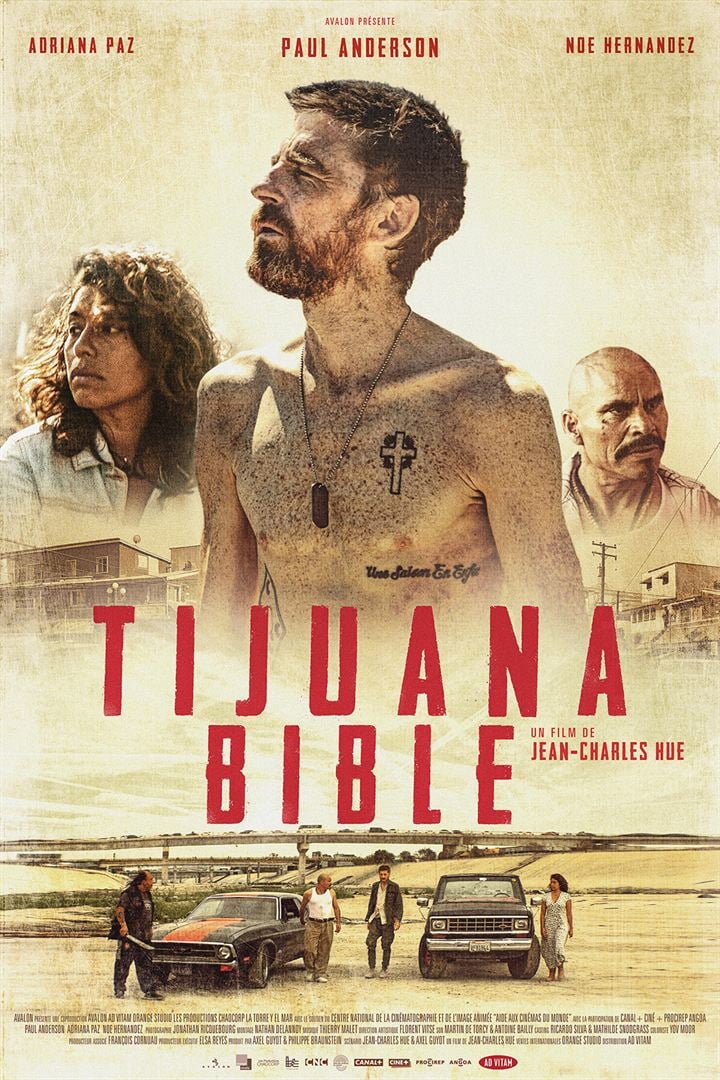

Laurent Terzieff est mort en 2010. Jacques Richard lui consacre un long documentaire pour retracer sa vie et son œuvre, grâce à des documents d’archive, des extraits de ses films, des captations de ses pièces et les interviews de ceux qui l’ont bien connu. À la frontière du Mexique et des Etats-Unis, Tijuana est une ville violente rongée par la prostitution et le trafic de drogue. Nick (Paul Anderson, l’aîné des frères Shelby dans la série Peaky Blinders), un vétéran d’Irak, traumatisé par la mort de ses frères d’armes, est venu s’y enterrer vivant. Sa route croise celle d’Ana (Adriana Paz), une jeune Mexicaine qui recherche son frère, et celle de Topo (Noé Hernadez) un chef de gang sans foi ni loi.

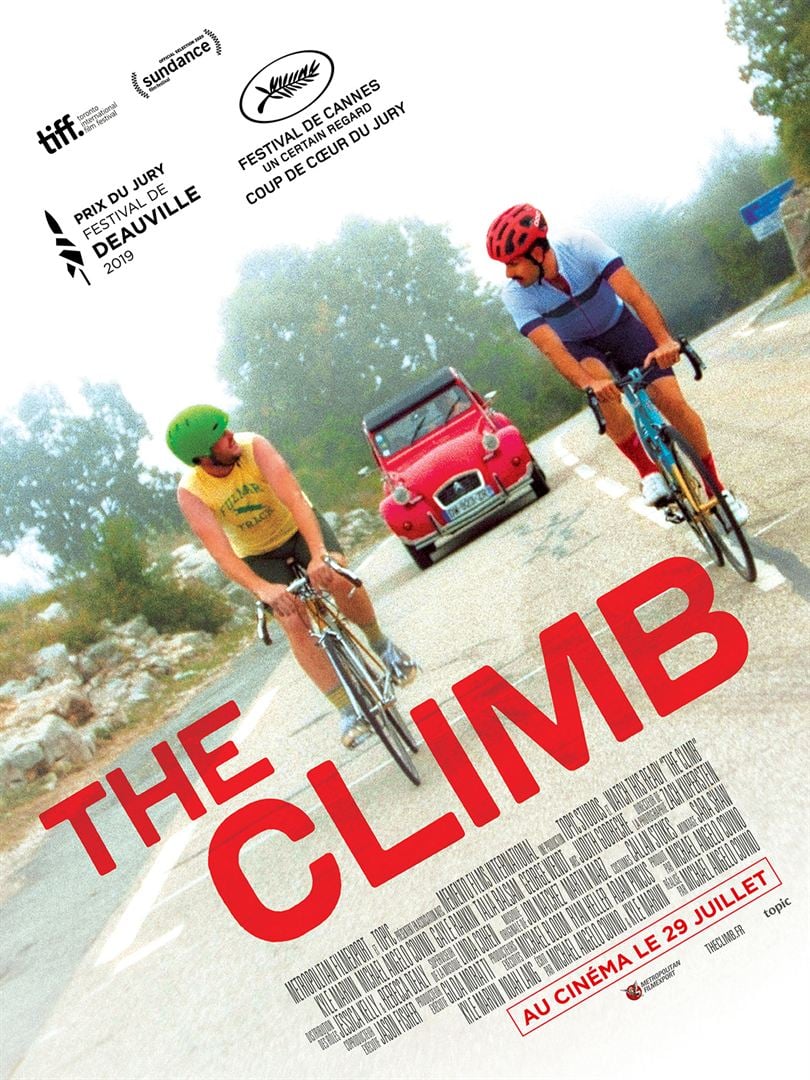

À la frontière du Mexique et des Etats-Unis, Tijuana est une ville violente rongée par la prostitution et le trafic de drogue. Nick (Paul Anderson, l’aîné des frères Shelby dans la série Peaky Blinders), un vétéran d’Irak, traumatisé par la mort de ses frères d’armes, est venu s’y enterrer vivant. Sa route croise celle d’Ana (Adriana Paz), une jeune Mexicaine qui recherche son frère, et celle de Topo (Noé Hernadez) un chef de gang sans foi ni loi. The Climb raconte sur plusieurs années, à travers sept chapitres tournés en plans séquences, l’amitié chaotique de Mike et Kyle. Les deux hommes, la petite quarantaine, ont grandi ensemble, mais ne se ressemblent guère. Kyle, un peu rondouillard, est bon comme le pain ; Mike, plus sportif (le vélo est sa passion avant de devenir son métier) est plus dépressif.

The Climb raconte sur plusieurs années, à travers sept chapitres tournés en plans séquences, l’amitié chaotique de Mike et Kyle. Les deux hommes, la petite quarantaine, ont grandi ensemble, mais ne se ressemblent guère. Kyle, un peu rondouillard, est bon comme le pain ; Mike, plus sportif (le vélo est sa passion avant de devenir son métier) est plus dépressif. Anne-Marie Stretter (Delphine Seyrig) est morte et enterrée aux Indes. Elle était l’épouse de l’ambassadeur de France. Un soir, lors d’une réception, le vice-consul de France à Lahore, sous le coup d’une mutation disciplinaire, lui avait crié son amour.

Anne-Marie Stretter (Delphine Seyrig) est morte et enterrée aux Indes. Elle était l’épouse de l’ambassadeur de France. Un soir, lors d’une réception, le vice-consul de France à Lahore, sous le coup d’une mutation disciplinaire, lui avait crié son amour.