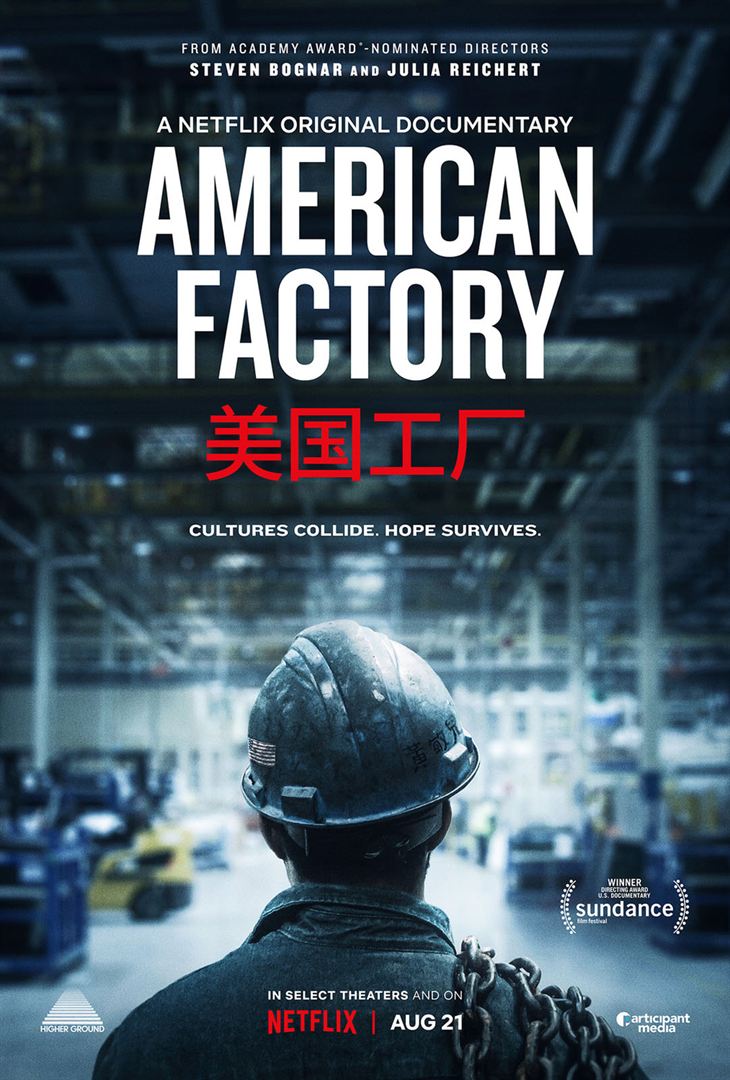

À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer.

À Moraine, près de Dayton, dans l’Ohio, dans une usine désaffectée, fermée en 2008 par General Motors, le milliardaire chinois Cao Dewang a inauguré en 2016 Fuyao Glass America, un site de production de verre automobile. Steven Bognart et Julia Reichert, qui avaient filmé en 2008 les derniers jours de l’usine GM, ont été invités par la nouvelle direction chinoise à filmer ce qui aurait dû être l’exemple d’un mariage réussi entre deux cultures entrepreneuriales. Mais au fil des mois, un fossé se creuse entre la direction et les employés. Le conflit se cristallise autour d’un sujet : le droit à se syndiquer.

American Factory est un documentaire Netflix sorti en 2019, produit par Higher Ground, la société à laquelle Barack et Michelle Obama sont désormais associés, et couvert d’éloges. Il a raflé une moisson de récompenses à commencer par l’Oscar 2019 du meilleur film documentaire.

L’une des principales qualités d’American Factory est qu’il ne se réduit pas à une thèse. Est-il pro-chinois ? ou anti-chinois ? On pourrait penser, pendant sa première moitié, qu’il tresse les louanges d’une mondialisation heureuse qui verrait le capitalisme chinois voler au secours de l’industrie américaine. Comme un – mauvais – film d’entreprise, American Factory montre l’inauguration des nouveaux locaux sous les applaudissements, des ouvriers américains reconnaissants à leurs nouveaux patrons de leur redonner du travail, puis la visite à Fuqing, au siège de la maison mère, d’une délégation d’ouvriers américains, invités d’honneur de la réception qui marque le Nouvel An chinois.

Mais bientôt le rêve se brise. Là encore, American Factory ne verse pas dans le manichéisme, même si les Chinois, dont on est stupéfait qu’ils n’aient pas exigé l’interruption du tournage, n’ont pas le beau rôle. Les cadences de travail des employés américains sont trop lentes ; les objectifs de production ne sont pas atteints ; plutôt que de se remettre en cause, la main d’œuvre locale ne semble avoir qu’une seule préoccupation : se voir reconnaître le droit de se syndiquer.

American Factory est une œuvre riche qui peut donner lieu à plusieurs conclusions. Elles ne sont guère optimistes. La plus évidente est l’immense fossé qui sépare les cultures d’entreprise américaine et chinoise et qui nécessitera beaucoup de temps pour être franchi sinon comblé. La seconde, plus glaçante encore, renvoie à l’avenir de la main d’œuvre humaine, lentement mais inexorablement remplacée par des robots, moins coûteux, plus fiables et moins revendicatifs.

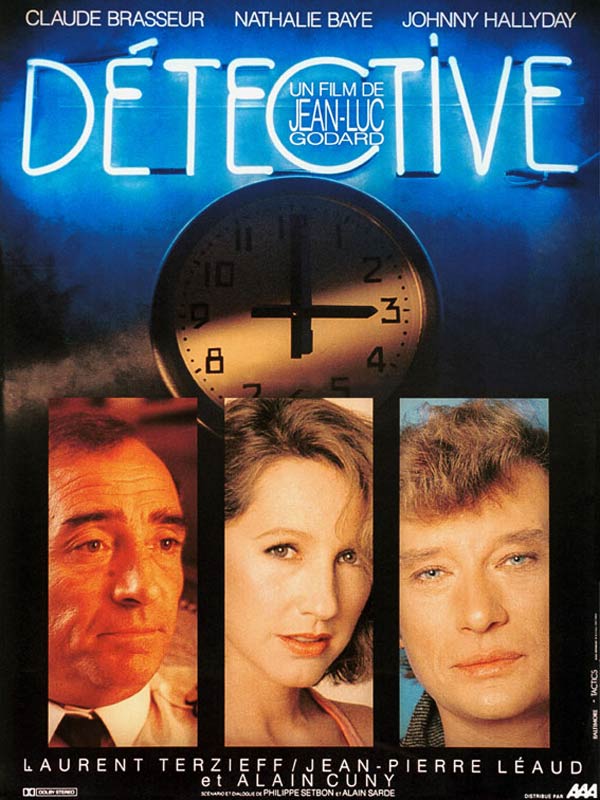

Dans un hôtel de luxe qui donne sur la gare Saint-Lazare, un manager de boxe (Johnny Halliday) prépare le combat de son poulain. Il compte le truquer et rembourser la dette qu’il a contractée auprès d’Emile Chenal, un pilote de ligne (Claude Brasseur) qui est en train de divorcer de sa femme (Nathalie Baye). Mais un parrain de la mafia, aussi élégant que menaçant (Alain Cuny), lorgne aussi sur le magot. Pendant ce temps, deux policiers, Prospero (Laurent Terzieff) et Neveu (Jean-Pierre Laud) planquent sous les combles.

Dans un hôtel de luxe qui donne sur la gare Saint-Lazare, un manager de boxe (Johnny Halliday) prépare le combat de son poulain. Il compte le truquer et rembourser la dette qu’il a contractée auprès d’Emile Chenal, un pilote de ligne (Claude Brasseur) qui est en train de divorcer de sa femme (Nathalie Baye). Mais un parrain de la mafia, aussi élégant que menaçant (Alain Cuny), lorgne aussi sur le magot. Pendant ce temps, deux policiers, Prospero (Laurent Terzieff) et Neveu (Jean-Pierre Laud) planquent sous les combles. À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France 5 a diffusé ce documentaire sorti l’année dernière en salles, quasiment jour pour jour, à l’occasion de … la Journée 2020 des droits des femmes.

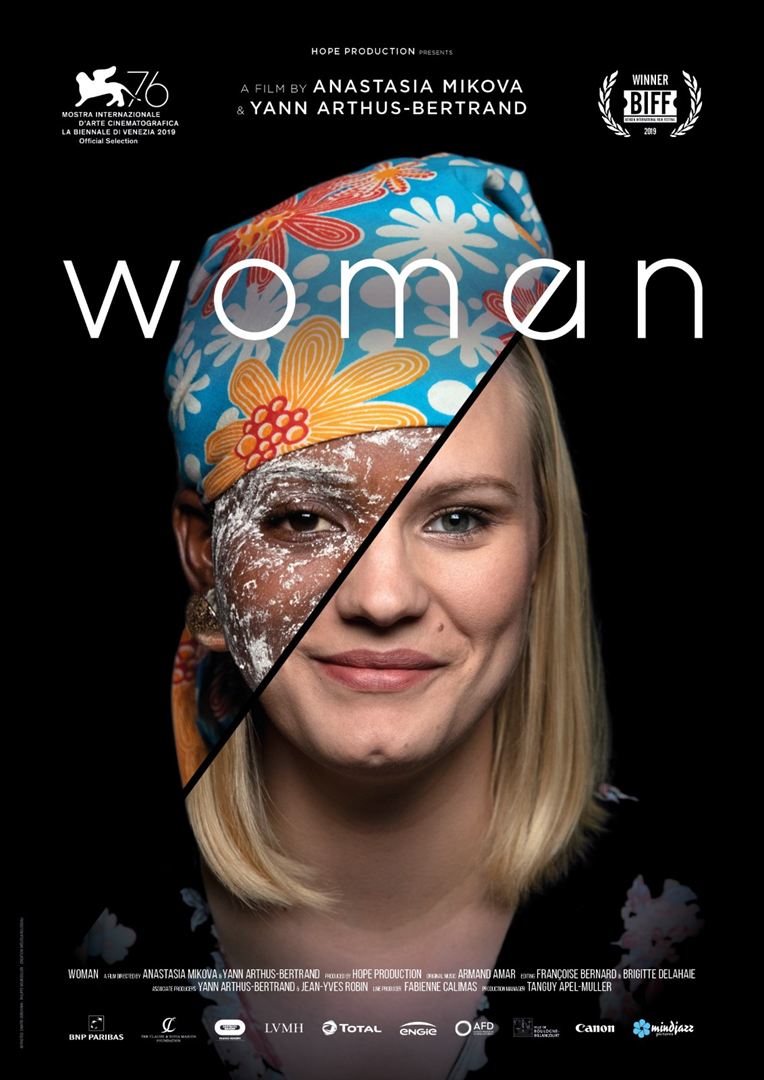

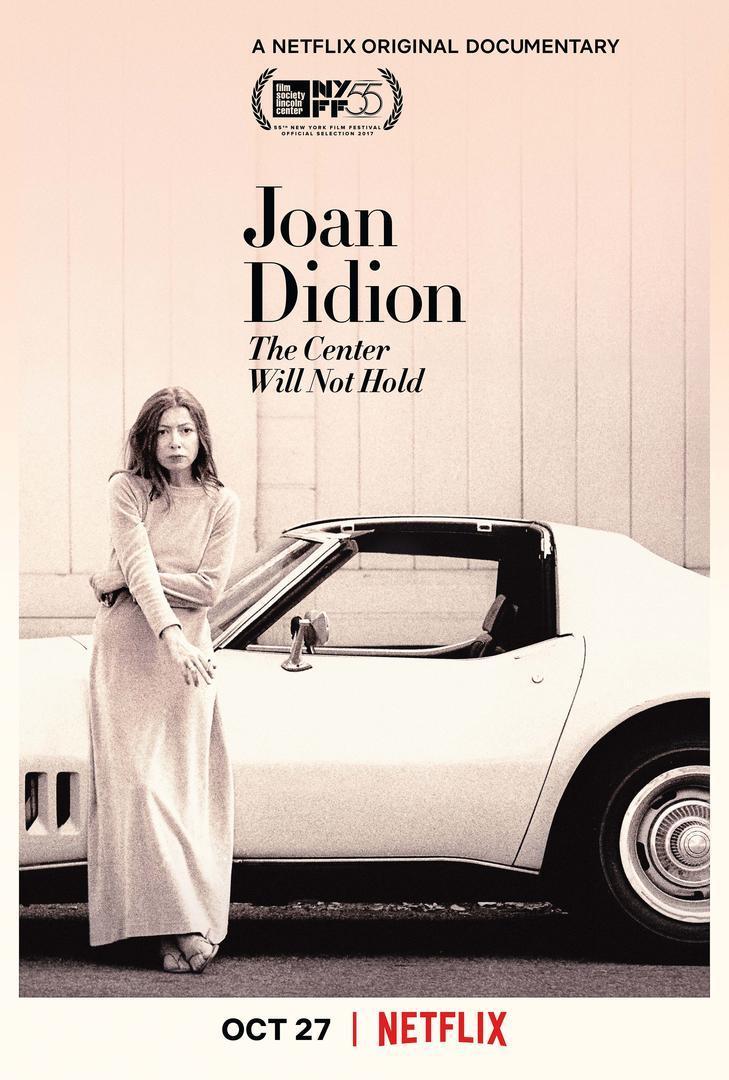

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, France 5 a diffusé ce documentaire sorti l’année dernière en salles, quasiment jour pour jour, à l’occasion de … la Journée 2020 des droits des femmes. Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps.

Née en 1934, Joan Didion est l’une des plus grandes écrivaines contemporaines. Romancière, essayiste, journaliste, scénariste pour Hollywood, elle n’a cessé de comprendre et d’interpréter l’Amérique de son temps. Itso et Georgi sont frères. Itso, l’aîné, a quitté l’appartement familial. Il a plongé dans la drogue et suit un traitement à la méthadone pour s’en sortir. Peintre doué, il tue son mal de vivre à force de médicaments et d’alcool. Georgi le cadet vit encore chez son père violent auprès d’une belle-mère vulgaire à laquelle il dénie toute autorité. En mal de transgression, il sèche le lycée et fréquente une bande de néo-nazis qui, un soir, agressent un couple de touristes turcs. Itso s’interpose, secourt les victimes et s’éprend de Isil, leur fille. Trouvera-t-il avec elle la voie de la rédemption ?

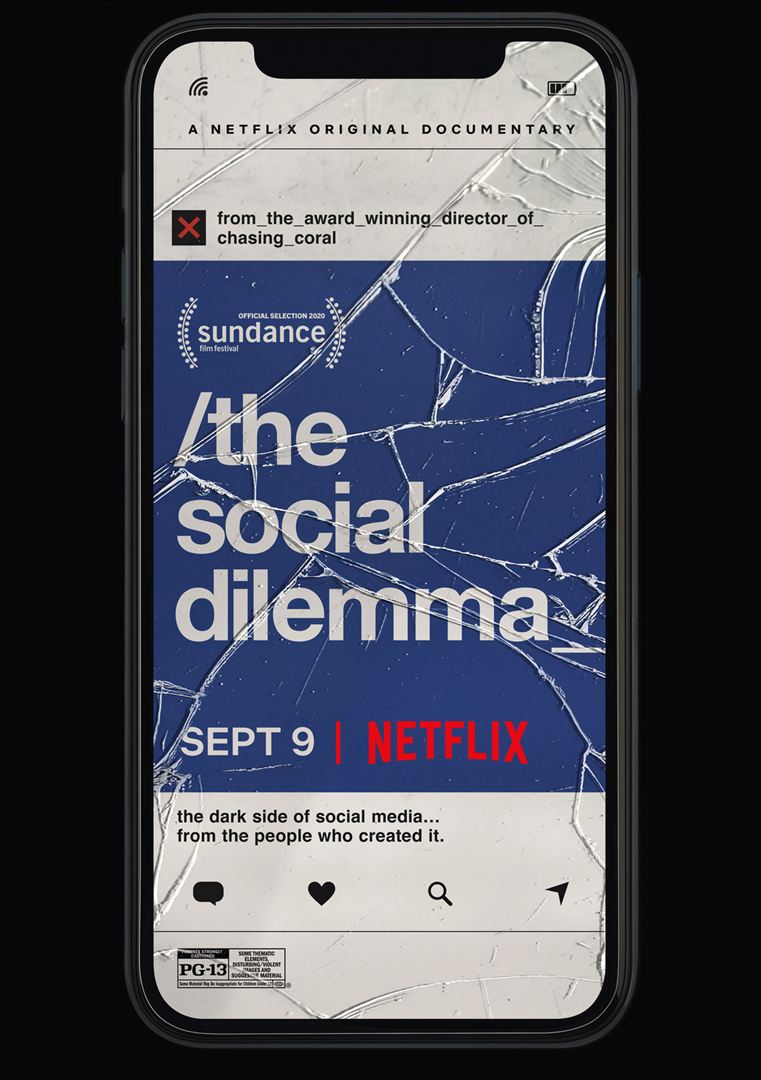

Itso et Georgi sont frères. Itso, l’aîné, a quitté l’appartement familial. Il a plongé dans la drogue et suit un traitement à la méthadone pour s’en sortir. Peintre doué, il tue son mal de vivre à force de médicaments et d’alcool. Georgi le cadet vit encore chez son père violent auprès d’une belle-mère vulgaire à laquelle il dénie toute autorité. En mal de transgression, il sèche le lycée et fréquente une bande de néo-nazis qui, un soir, agressent un couple de touristes turcs. Itso s’interpose, secourt les victimes et s’éprend de Isil, leur fille. Trouvera-t-il avec elle la voie de la rédemption ? Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces.

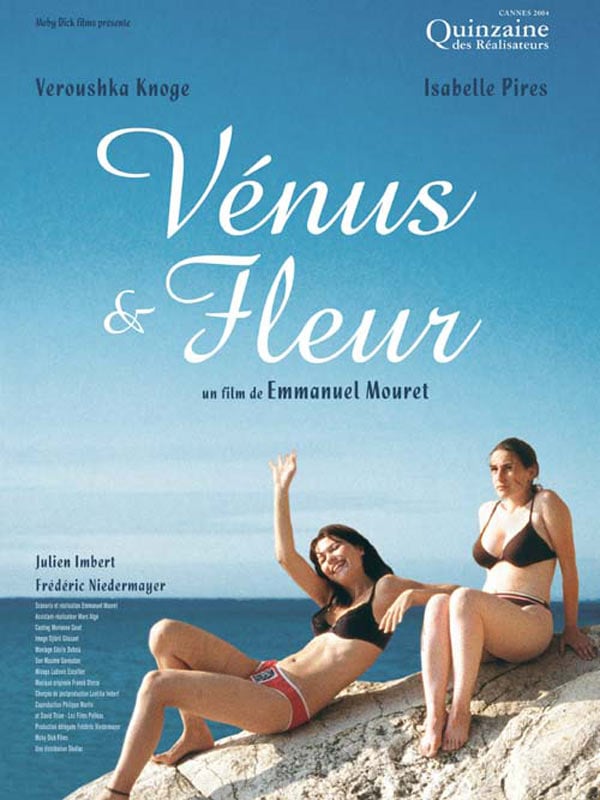

Derrière nos écrans de fumée (traduction besogneuse de The Social Dilemma) est un réquisitoire à charge contre les réseaux sociaux. Certes, il ne verse pas dans le complotisme : il n’accuse pas les dirigeants de Facebook, Instagram Twitter, YouTube ou Google de nourrir un projet criminel de manipulation universelle. Mais il montre comment la logique purement entrepreneuriale de ces sociétés, leur désir de capter et de retenir une audience toujours plus large, sont lourds de menaces. Fleur (Isabelle Pirès) est une timide jeune femme venue passer quelques jours d’été à Marseille dans la villa que lui prêtent son oncle et sa tante. Elle y croise Vénus (Veroushka Knoge), une exubérante Russe, qui tombe amoureuse aussi vite qu’elle se lasse de ses amants successifs. Les deux jeunes femmes sympathisent et passent quelques jours ensemble à déambuler dans la cité phocéenne et à y faire des rencontres plus ou moins réussies.

Fleur (Isabelle Pirès) est une timide jeune femme venue passer quelques jours d’été à Marseille dans la villa que lui prêtent son oncle et sa tante. Elle y croise Vénus (Veroushka Knoge), une exubérante Russe, qui tombe amoureuse aussi vite qu’elle se lasse de ses amants successifs. Les deux jeunes femmes sympathisent et passent quelques jours ensemble à déambuler dans la cité phocéenne et à y faire des rencontres plus ou moins réussies. La campagne québécoise est dévastée par des hordes de zombies. Quelques survivants tentent tant bien que mal de les éviter : Bonin (Marc-Antoine Grondin), Tania (Mona Chokri), Zoé, la gamine qu’ils recueillent, Pauline et Thérèse, deux femmes d’âge mur qui les abritent un temps dans leur maison, Céline (Brigitte Poupart), que la mort de son enfant a durcie à jamais, Réal, un vendeur d’assurances mordu mais pas encore contaminé et Ti-Cul, l’ado qui l’accompagne fidèlement….

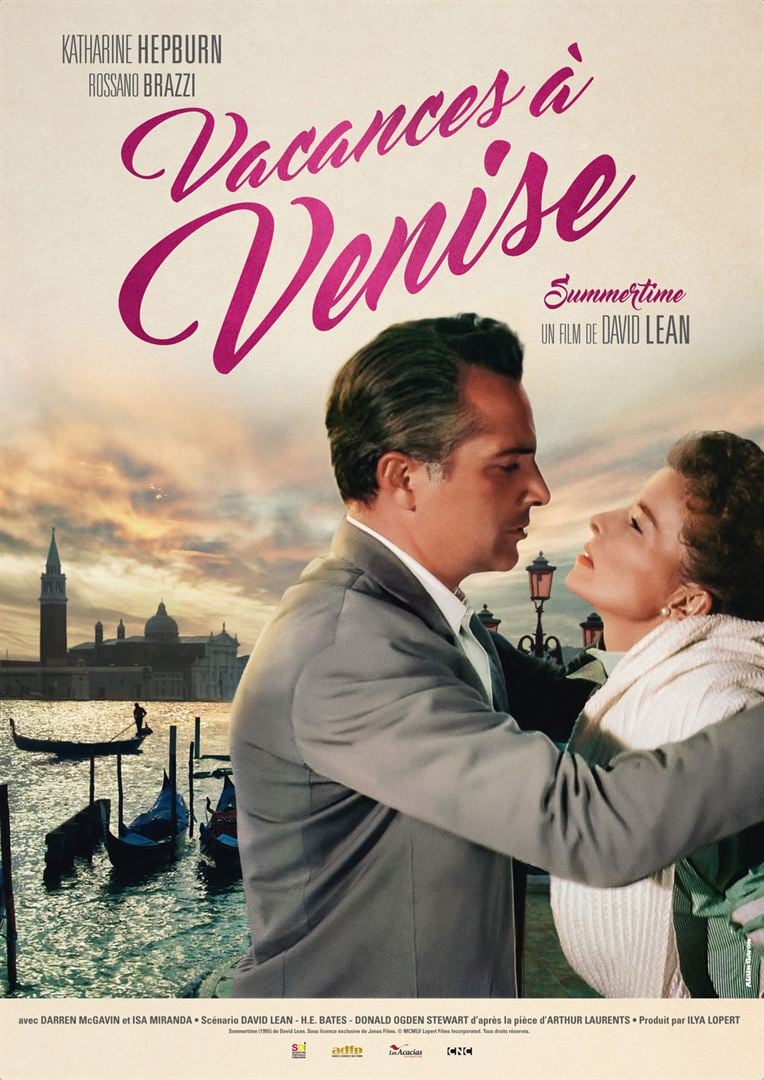

La campagne québécoise est dévastée par des hordes de zombies. Quelques survivants tentent tant bien que mal de les éviter : Bonin (Marc-Antoine Grondin), Tania (Mona Chokri), Zoé, la gamine qu’ils recueillent, Pauline et Thérèse, deux femmes d’âge mur qui les abritent un temps dans leur maison, Céline (Brigitte Poupart), que la mort de son enfant a durcie à jamais, Réal, un vendeur d’assurances mordu mais pas encore contaminé et Ti-Cul, l’ado qui l’accompagne fidèlement…. Jane Hudson (Katharine Hepburn) passe seule des vacances à Venise. Le nez au vent, l’appareil photo en bandoulière, escortée du seul Mauro, un jeune Gavroche vénitien, Jane déambule dans la Cité des doges. Elle croise quelques compatriotes dans la pension de famille qui l’héberge : un couple de vieux touristes caricaturaux, un artiste infidèle et sa femme…

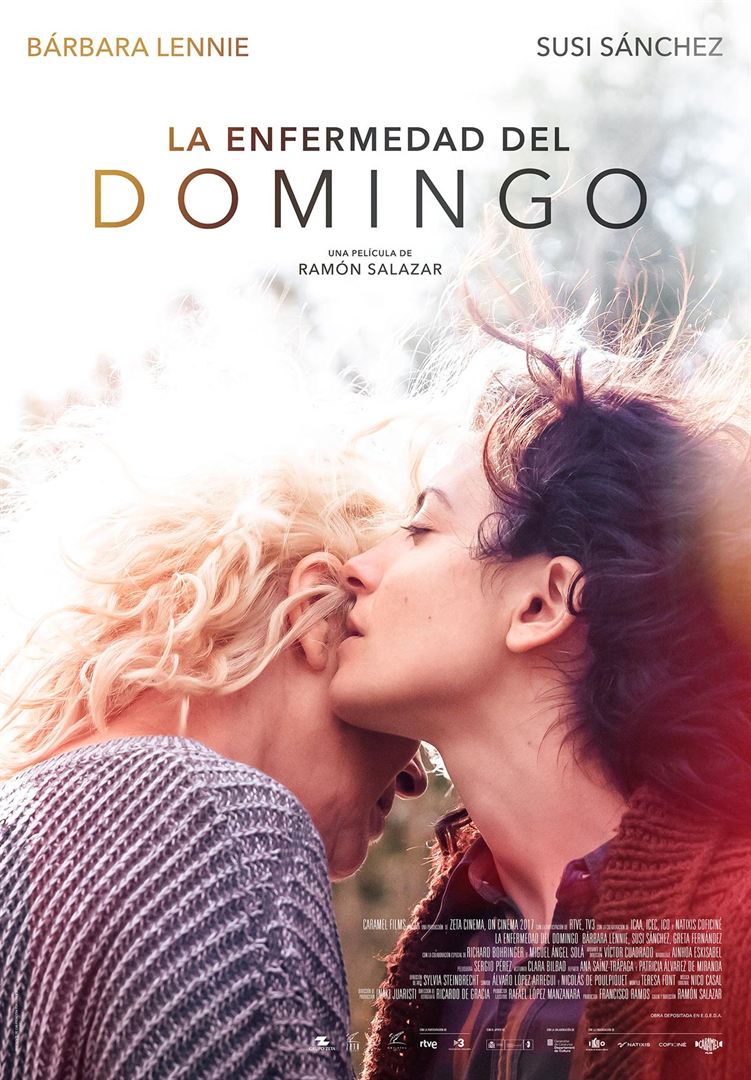

Jane Hudson (Katharine Hepburn) passe seule des vacances à Venise. Le nez au vent, l’appareil photo en bandoulière, escortée du seul Mauro, un jeune Gavroche vénitien, Jane déambule dans la Cité des doges. Elle croise quelques compatriotes dans la pension de famille qui l’héberge : un couple de vieux touristes caricaturaux, un artiste infidèle et sa femme… Anabel (Susi Sanchez) est une grande bourgeoise de la haute société espagnole. Rien ne peut laisser imaginer qu’elle a eu une jeunesse rebelle et qu’elle a abandonné sa fille, Chiara (Barbara Lennie), qui la retrouve trente ans plus tard. Contre toute attente, Chiara ne lui demande pas d’argent, mais du temps : passer dix jours avec elle dans sa maison natale, perdue au cœur des Pyrénées françaises. Anabel accepte, non sans réticence cet étrange contrat.

Anabel (Susi Sanchez) est une grande bourgeoise de la haute société espagnole. Rien ne peut laisser imaginer qu’elle a eu une jeunesse rebelle et qu’elle a abandonné sa fille, Chiara (Barbara Lennie), qui la retrouve trente ans plus tard. Contre toute attente, Chiara ne lui demande pas d’argent, mais du temps : passer dix jours avec elle dans sa maison natale, perdue au cœur des Pyrénées françaises. Anabel accepte, non sans réticence cet étrange contrat.