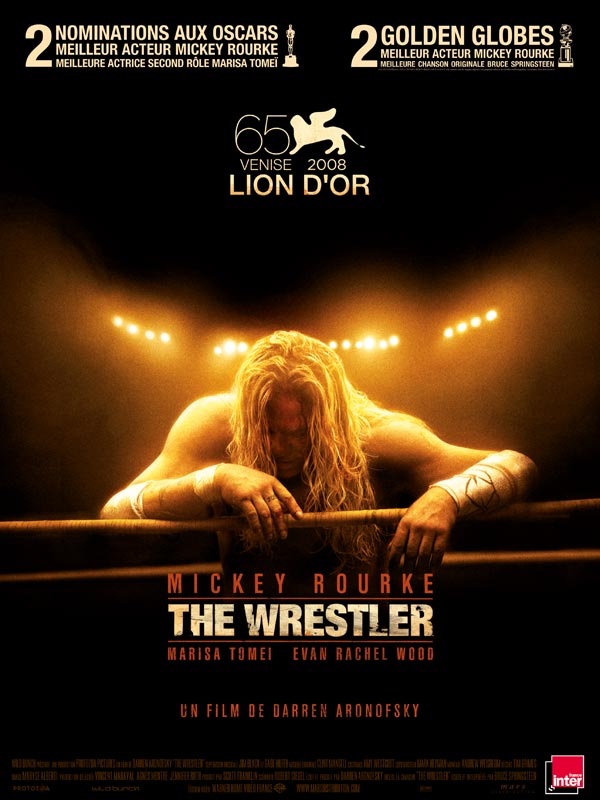

Randy The Ram (le bélier) Robinson (Mickey Rourke) n’est plus que l’ombre de lui-même. Vingt ans plus tôt, c’était une star du ring. Aujourd’hui, c’est un homme usé. Chaque week-end, il donne des combats dans des salles de plus en plus minables et signe des autographes pour des fans toujours plus âgés et moins nombreux. Sans le sou, il vivote dans une caravane dont il paie le loyer en se faisant exploiter dans un supermarché par un contremaître sadique. Sa seule famille est Stéphanie, sa fille, aujourd’hui adulte, qui lui fait payer le manque d’attention qu’il lui a apporté quand elle était enfant. Sa seule amie est Cassidy (Marisa Tomei), une stripteaseuse à la vie presqu’aussi cabossée que la sienne.

Randy The Ram (le bélier) Robinson (Mickey Rourke) n’est plus que l’ombre de lui-même. Vingt ans plus tôt, c’était une star du ring. Aujourd’hui, c’est un homme usé. Chaque week-end, il donne des combats dans des salles de plus en plus minables et signe des autographes pour des fans toujours plus âgés et moins nombreux. Sans le sou, il vivote dans une caravane dont il paie le loyer en se faisant exploiter dans un supermarché par un contremaître sadique. Sa seule famille est Stéphanie, sa fille, aujourd’hui adulte, qui lui fait payer le manque d’attention qu’il lui a apporté quand elle était enfant. Sa seule amie est Cassidy (Marisa Tomei), une stripteaseuse à la vie presqu’aussi cabossée que la sienne.

Le corps de Randy, essoré par la consommation abusive de stéroïdes, ne le soutient plus. Son cœur menace de le lâcher.

Garçon ou fille, on ne peut pas avoir traversé l’adolescence dans les années quatre-vingt sans s’enflammer pour Mickey Rourke, sa clope au bec, son sourire canaille, dans Rusty James, L’Année du dragon, Barfly, Angel Heart ou Neuf Semaines et demie, le soft porn le plus célèbre du monde jusqu’à Cinquante Nuances de gris. Aussi beau que James Dean, aussi incandescent que Marlon Brando (et vice versa) l’acteur s’est brûlé les ailes à sa soudaine célébrité. Refusant les codes de Hollywood, qu’il a abondamment conchié dans les médias, il s’est imaginé une autre carrière, loin des plateaux de cinéma, sur les rings de boxe, et une autre vie dans l’alcool et la drogue. Plusieurs opérations esthétiques et plusieurs cures de désintoxication plus tard, l’acteur, désormais cinquantenaire en est ressorti défiguré.

C’est cette image de lui, presque monstrueuse que Darren Aronofsky, le réalisateur génial de Pi et de Requiem for a Dream) a voulu montrer. Le résultat est saisissant. Il l’est à cause précisément de ce jeu de miroirs entre l’acteur Mickey Rourke et son personnage, véritable double autobiographique.

Sans doute The Wrestler ne réserve-t-il aucune surprise : c’est l’histoire, écrite d’avance, de l’impossible rédemption d’un homme déchu qui, avant de quitter une vie d’abus, essaie de se réconcilier avec les autres et avec lui-même. On craint le pire quand Marisa Tomei évoque la Passion du Christ (le film de Mel Gibson était sorti quatre ans plus tôt) ; mais le reste du film, par sa douceur et son empathie, évite la métaphore christique trop appuyée.

C’est bien là le seul défaut qu’on puisse reprocher à ce film poignant dont la dernière image et les options qu’elle ouvre nous accompagneront longtemps.