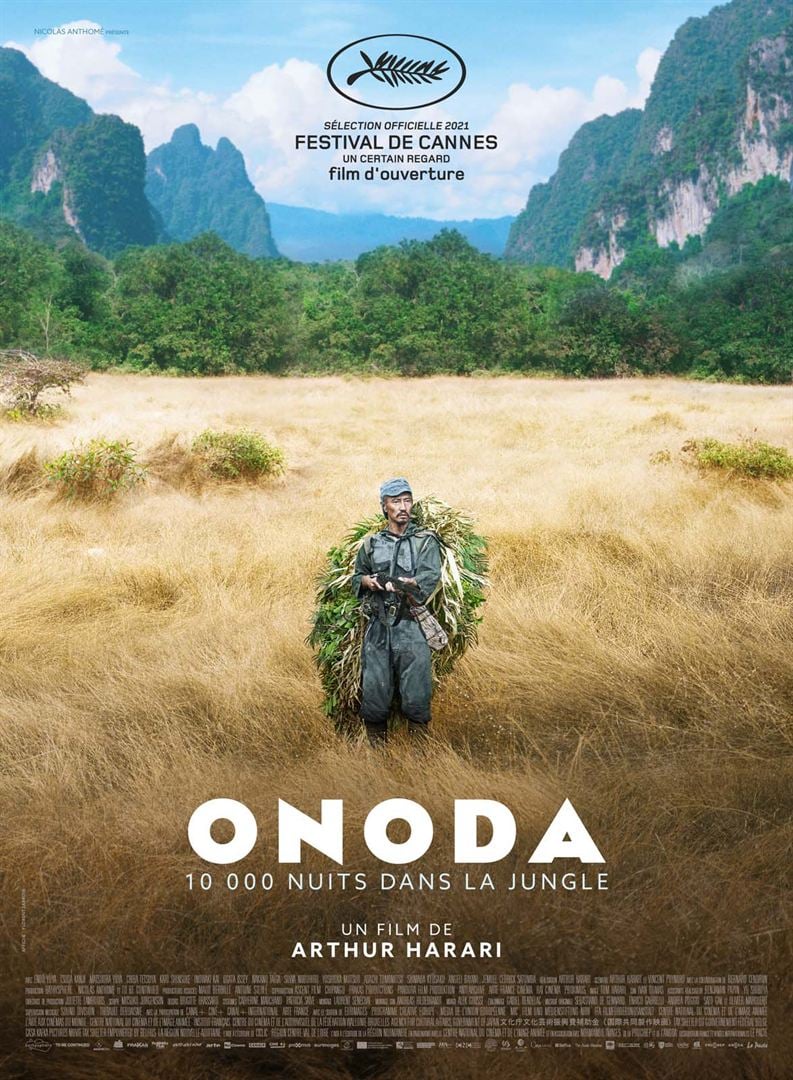

Le jeune lieutenant Hirō Onoda, après une formation aux techniques de guérilla, est missionné aux Philippines, dans l’île de Lubang, fin 1944, pour y freiner l’inexorable avancée américaine. Refusant de se rendre à la réalité du cessez-le-feu, il poursuit le combat dans la jungle avec trois camarades. Il n’acceptera de déposer les armes que trente ans plus tard.

Le jeune lieutenant Hirō Onoda, après une formation aux techniques de guérilla, est missionné aux Philippines, dans l’île de Lubang, fin 1944, pour y freiner l’inexorable avancée américaine. Refusant de se rendre à la réalité du cessez-le-feu, il poursuit le combat dans la jungle avec trois camarades. Il n’acceptera de déposer les armes que trente ans plus tard.

Le réalisateur français Arthur Harari n’a pas opté pour la facilité pour son deuxième film. Après être allé tourner un polar poisseux chez les diamantaires anversois, Diamant noir, il a pris le chemin de l’Extrême-Orient pour y raconter l’histoire d’un « soldat japonais restant » (les Américains utilisent l’expression plus ramassée et plus imagée de stragglers, traînards) ayant refusé la capitulation de 1945.

Onoda n’est pas un film de guerre même s’il en a l’apparence et même si la réalisation s’est donnée les moyens de tourner quelques plans ambitieux de bataille. C’est avant tout une plongée métaphysique dans la psyché d’un homme qui, pour laver une humiliation (il n’avait pas été jugé apte à rejoindre le rang des kamikazes), va s’enferrer dans une illusion jusqu’au-boutiste. Comment peut-on, aveuglé par une foi exacerbée dans une cause, pousser la déraison jusqu’à nier la réalité ? L’interrogation résonne étrangement avec l’actualité la plus brûlante, qu’il s’agisse des délires complotistes des antivax ou des sornettes trumpistes de l’autre côté de l’Atlantique.

Onoda raconte aussi l’histoire d’un quatuor soudé autour de son chef dans cette même folie, uni par une promiscuité qu’on imagine en même temps insupportable et nécessaire, source de conflits comme d’actes solidaires, sinon de tensions homo-érotiques.

Onoda dure 2h45. C’est le moins qu’il fallait pour raconter ces « 10.000 nuits dans la jungle », sous-titre inutilement racoleur de cette histoire à donner le vertige. Cette longueur hors normes était nécessaire, dira-t-on. Elle n’en est pas moins indigeste.