Le maître d’armes Clément Lacaze (Roschdy Zem) et le colonel Louis Berchère (Vincent Perez) sont d’anciens héros de guerre que tout oppose. Le premier, repu de violence, refuse les honneurs et exerce son art dans la salle d’armes dirigée par son vieil ami Eugène Tavernier (Guillaume Gallienne) ; le second au contraire se pavane en uniforme et défie en duel tous ceux qui ont l’impudence de lui tenir tête. C’est le cas notamment d’Adrien, le propre neveu de Lacaze, un jeune étudiant en médecine, épris de la fille de Berchère.

Le maître d’armes Clément Lacaze (Roschdy Zem) et le colonel Louis Berchère (Vincent Perez) sont d’anciens héros de guerre que tout oppose. Le premier, repu de violence, refuse les honneurs et exerce son art dans la salle d’armes dirigée par son vieil ami Eugène Tavernier (Guillaume Gallienne) ; le second au contraire se pavane en uniforme et défie en duel tous ceux qui ont l’impudence de lui tenir tête. C’est le cas notamment d’Adrien, le propre neveu de Lacaze, un jeune étudiant en médecine, épris de la fille de Berchère.

La trêve des confiseurs est riche en sucreries et pauvres en bons films. Entre Milady et plusieurs disney-niaiseries américaines interchangeables, Une affaire d’honneur, son casting alléchant et son sujet original étaient a priori le spectacle le plus intéressant de la semaine.

Je suis allé le voir dans une salle bondée, ce qui, passé le désagrément de devoir partager mon accoudoir, devrait me rassurer sur l’avenir du cinéma français. Mais, las, ma déception fut à la hauteur de mon attente.

Une affaire d’honneur se conclut sans surprise par le duel des deux héros. Pour nous faire patienter en attendant ce dénouement attendu, quatre autres duels sont organisés toutes les vingt minutes. Y participent outre le neveu précité – dont on aura déjà deviné le funeste destin – une féministe endurcie qui combat pour le vote des femmes… et leur droit de porter le pantalon (Dora Tillier) et un directeur de journal misogyne (Damien Bonnard) dont, comme de bien entendu, la goujaterie sera punie par la féministe précitée.

S’il faut reconnaître à cette Affaire d’honneur qu’on ne s’y ennuie pas, que ses décors et ses costumes sont soignés, ce sont là ses seules qualités. Sa mise en scène n’a aucun relief. Ce film, platement chronologique, dépourvu du moindre humour, se prend terriblement au sérieux. Il sent la naphtaline et aurait pu être tourné à l’identique dans les années 80.

Ses acteurs sont engoncés dans leur caricature : Roschdy Zem, toujours excellent à condition d’être dirigé, n’a tout au long du film qu’une seule moue, celle du héros marmoréen à la violence contenue ; Dora Tillier échoue à rendre crédible un personnage anachronique, censée défendre en 1887 une cause qui n’était pas encore d’actualité ; on a connu Damien Bonnard plus convaincant dans des rôles plus denses ; quant à Vincent Perez, il confirme, si besoin en était, que son seul talent résidait dans sa beauté qui, à près de soixante ans, se fane lentement.

PS : Sur le pantalon, Une affaire d’honneur réussit en trois phrases à commettre trois erreurs. 1. Ce n’est pas une loi mais une ordonnance de 1800 qui en interdit le port aux femmes. 2. Une loi ne stipule pas ; elle dispose 3. La « loi » de 1800 n’a pas été abrogée en 2013 ; mais, à cette date, la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Benkacem, en réponse à la question écrite d’un sénateur, a constaté que, du fait de son incompatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité et avec les engagements européens de la France, elle n’était plus appliquée ni applicable.

L’action se déroule dans une petite ville de province japonaise et débute le soir où un incendie, dont on découvrira plus tard l’origine criminelle, dévaste un immeuble abritant un bar pour hôtesses. Élève en classe de CM2, le jeune Minato est orphelin de père. Sa mère, qui l’élève seule, note des détails troublants qui la conduisent à mettre en cause son école, et notamment son professeur, M. Hori. Mais, la vérité se révèlera tout autre.

L’action se déroule dans une petite ville de province japonaise et débute le soir où un incendie, dont on découvrira plus tard l’origine criminelle, dévaste un immeuble abritant un bar pour hôtesses. Élève en classe de CM2, le jeune Minato est orphelin de père. Sa mère, qui l’élève seule, note des détails troublants qui la conduisent à mettre en cause son école, et notamment son professeur, M. Hori. Mais, la vérité se révèlera tout autre. Leonard Bernstein (1918-1990) est beaucoup plus célèbre aux Etats-Unis que dans le reste du monde. C’est dire la notoriété de ce compositeur de génie qui fut aussi un immense chef d’orchestre, un pédagogue hors pair et un dénicheur de talents.

Leonard Bernstein (1918-1990) est beaucoup plus célèbre aux Etats-Unis que dans le reste du monde. C’est dire la notoriété de ce compositeur de génie qui fut aussi un immense chef d’orchestre, un pédagogue hors pair et un dénicheur de talents. Charles Eismayer est instructeur dans l’armée autrichienne. Sa réputation le précède : un militaire implacable qui prend un plaisir sadique à maltraiter les jeunes recrues sous prétexte de les faire rentrer dans le moule. En fait, sous le masque de dureté qu’il affiche volontiers et sous l’apparence d’un bon mari et d’un bon père, Eismayer cache un secret. Il éclatera à l’arrivée de Mario Falak, un jeune engagé d’origine étrangère qui n’hésite pas à afficher son homosexualité.

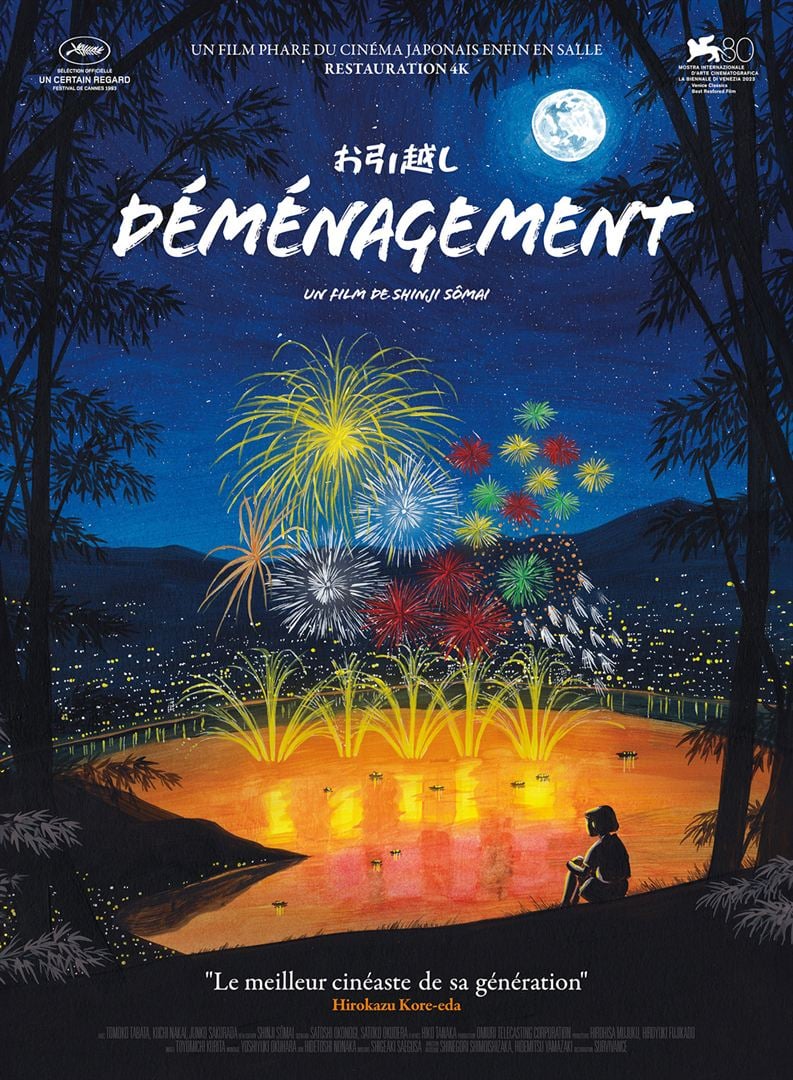

Charles Eismayer est instructeur dans l’armée autrichienne. Sa réputation le précède : un militaire implacable qui prend un plaisir sadique à maltraiter les jeunes recrues sous prétexte de les faire rentrer dans le moule. En fait, sous le masque de dureté qu’il affiche volontiers et sous l’apparence d’un bon mari et d’un bon père, Eismayer cache un secret. Il éclatera à l’arrivée de Mario Falak, un jeune engagé d’origine étrangère qui n’hésite pas à afficher son homosexualité. Ren a onze ans. Ses parents divorcent. Elle ne le supporte pas.

Ren a onze ans. Ses parents divorcent. Elle ne le supporte pas. Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances.

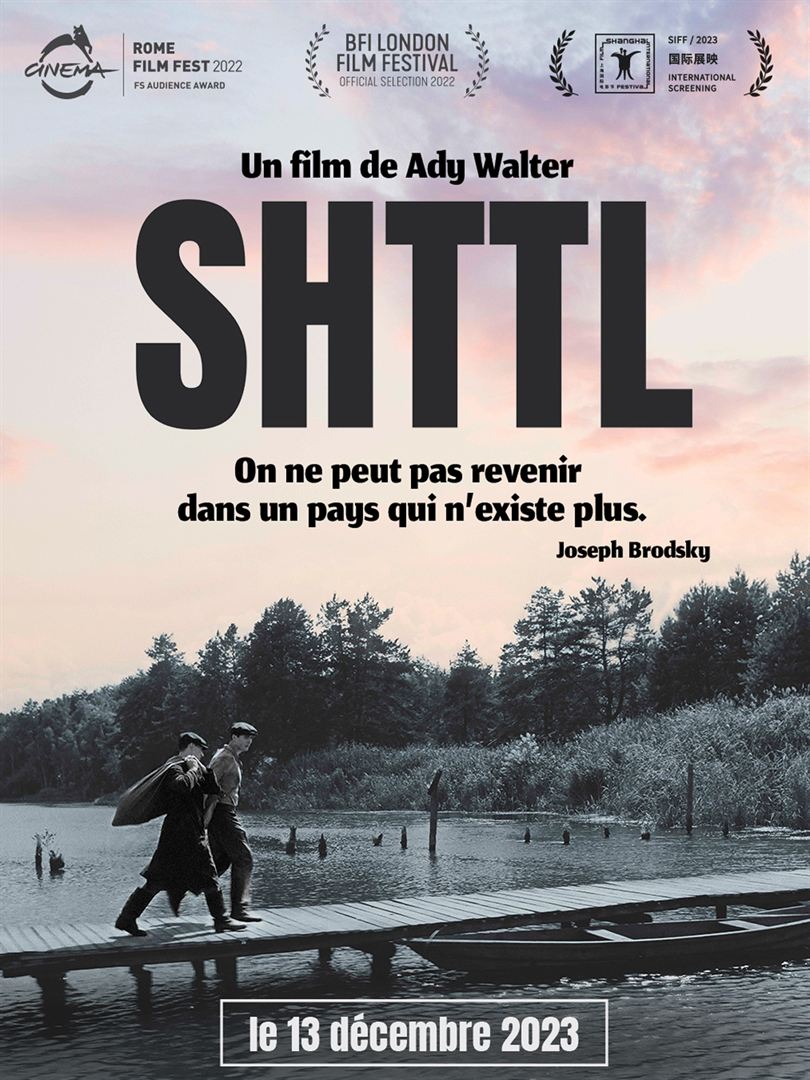

Après une longue absence, Koffi (Marc Zinga) revient au Congo présenter sa compagne Alice (Lucie Debay), enceinte de jumeaux, à sa famille. Mais Koffi, qui souffre d’épilepsie et a un angiome sur la joue gauche, passe pour un sorcier chez les siens qui l’accueillent froidement. Pendant son séjour, il croisera le chemin de trois personnes frappées comme lui d’ostracisme en raison de leur originalité et de leur refus des convenances. Mendele, un jeune Juif prometteur, a quitté son village en Galicie, à la frontière de la Pologne récemment occupée par le Reich, et s’est arraché à l’amour de Yuna, sa promise, pour aller étudier à Kiev. Devenu officier de l’Armée rouge, il en revient le 21 juin 1941 pour apprendre qu’un chidoukh, un mariage arrangé, va unir Yuna à son ami d’enfance, Folie, qui a versé dans l’hassidisme et renie toute forme de collaboration avec les Soviets. Le lendemain, Hitler lancera l’opération Barbarossa qui va entraîner l’invasion de ces territoires par la Wehrmacht et l’anéantissement de ses populations juives.

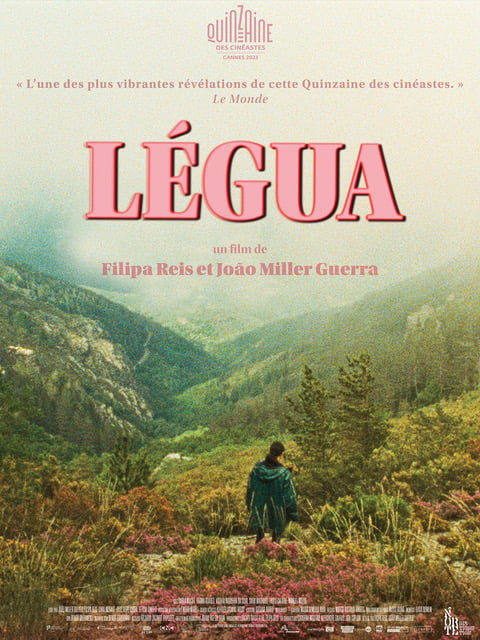

Mendele, un jeune Juif prometteur, a quitté son village en Galicie, à la frontière de la Pologne récemment occupée par le Reich, et s’est arraché à l’amour de Yuna, sa promise, pour aller étudier à Kiev. Devenu officier de l’Armée rouge, il en revient le 21 juin 1941 pour apprendre qu’un chidoukh, un mariage arrangé, va unir Yuna à son ami d’enfance, Folie, qui a versé dans l’hassidisme et renie toute forme de collaboration avec les Soviets. Le lendemain, Hitler lancera l’opération Barbarossa qui va entraîner l’invasion de ces territoires par la Wehrmacht et l’anéantissement de ses populations juives. Dans un petit village du nord du Portugal, une belle maison est entretenue par Emilia, une vieille domestique acariâtre. Ana, la quarantaine, l’assiste. Le mari d’Ana est un maçon qui la pousse à émigrer en France pour y trouver plus d’opportunités. Le fils d’Ana a déjà quitté le nid familial et sa fille est sur le point de le faire. Mais quand la santé d’Emilia décline, Ana, avec une fidélité indéfectible, reste à ses côtés pour l’accompagner dans ses derniers jours.

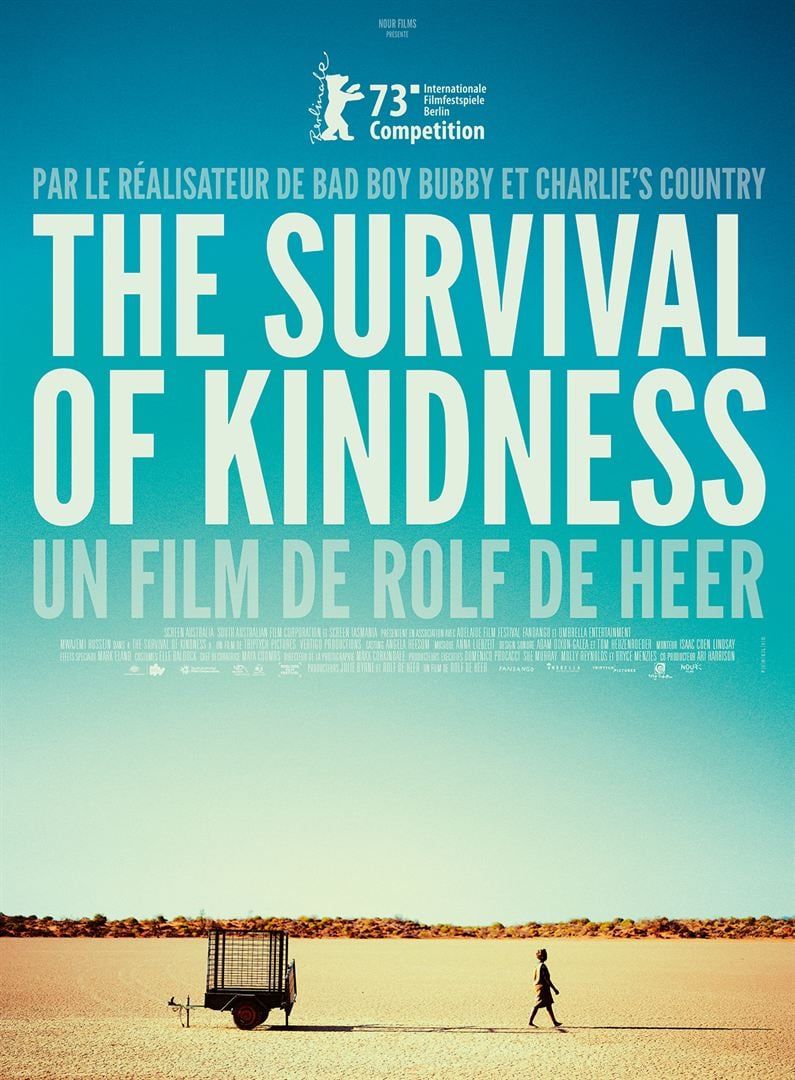

Dans un petit village du nord du Portugal, une belle maison est entretenue par Emilia, une vieille domestique acariâtre. Ana, la quarantaine, l’assiste. Le mari d’Ana est un maçon qui la pousse à émigrer en France pour y trouver plus d’opportunités. Le fils d’Ana a déjà quitté le nid familial et sa fille est sur le point de le faire. Mais quand la santé d’Emilia décline, Ana, avec une fidélité indéfectible, reste à ses côtés pour l’accompagner dans ses derniers jours. Une femme noire en haillons est prisonnière d’une cage au milieu du désert. Elle réussit à s’en échapper. Le monde autour d’elle a été dévasté par une terrible maladie contagieuse. Les rares survivants se protègent avec des masques à gaz. Les populations blanches poursuivent inlassablement les gens de couleur et les exécutent sans sommation.

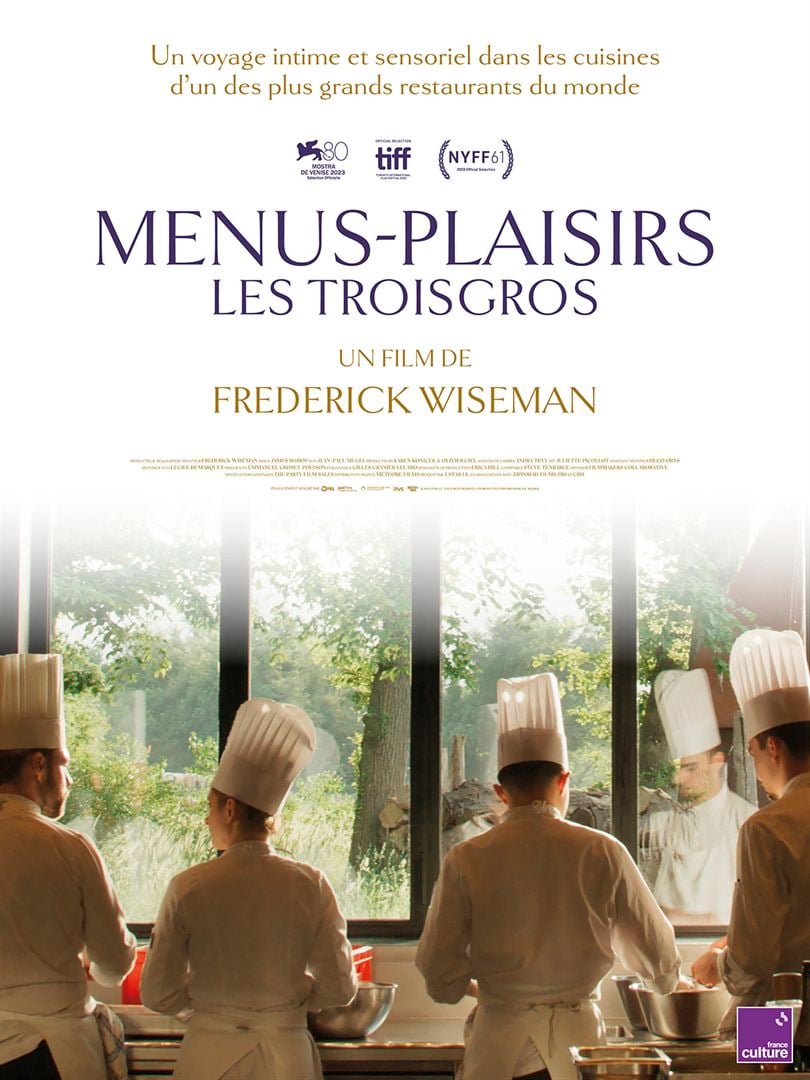

Une femme noire en haillons est prisonnière d’une cage au milieu du désert. Elle réussit à s’en échapper. Le monde autour d’elle a été dévasté par une terrible maladie contagieuse. Les rares survivants se protègent avec des masques à gaz. Les populations blanches poursuivent inlassablement les gens de couleur et les exécutent sans sommation. Le « pape du documentaire » a posé sa caméra dans la maison Troisgros à Roanne, le plus vieux restaurant trois étoiles Michelin de France. Quatre générations de chefs s’y sont succédées. Ce temple de la gastronomie française a été fondé en 1930 par Jean-Baptiste et Marie Troisgros en face de la gare de Roanne. Leurs deux fils, Jean et Pierre en ont pris la tête dans les 50ies et y ont conquis leurs étoiles. C’est leur petit-fils, Michel qui le dirige aujourd’hui après en avoir déménagé le fonds en 2017 pour s’installer à Ouches, à quelques kilomètres de Roanne, dans un splendide domaine ouvert sur les champs du Forez. Son fils aîné, César, le seconde ; son fils cadet, Léo, tient les rênes du domaine du Colombier, un autre établissement de la maison Troisgros, dans le Brionnais.

Le « pape du documentaire » a posé sa caméra dans la maison Troisgros à Roanne, le plus vieux restaurant trois étoiles Michelin de France. Quatre générations de chefs s’y sont succédées. Ce temple de la gastronomie française a été fondé en 1930 par Jean-Baptiste et Marie Troisgros en face de la gare de Roanne. Leurs deux fils, Jean et Pierre en ont pris la tête dans les 50ies et y ont conquis leurs étoiles. C’est leur petit-fils, Michel qui le dirige aujourd’hui après en avoir déménagé le fonds en 2017 pour s’installer à Ouches, à quelques kilomètres de Roanne, dans un splendide domaine ouvert sur les champs du Forez. Son fils aîné, César, le seconde ; son fils cadet, Léo, tient les rênes du domaine du Colombier, un autre établissement de la maison Troisgros, dans le Brionnais.