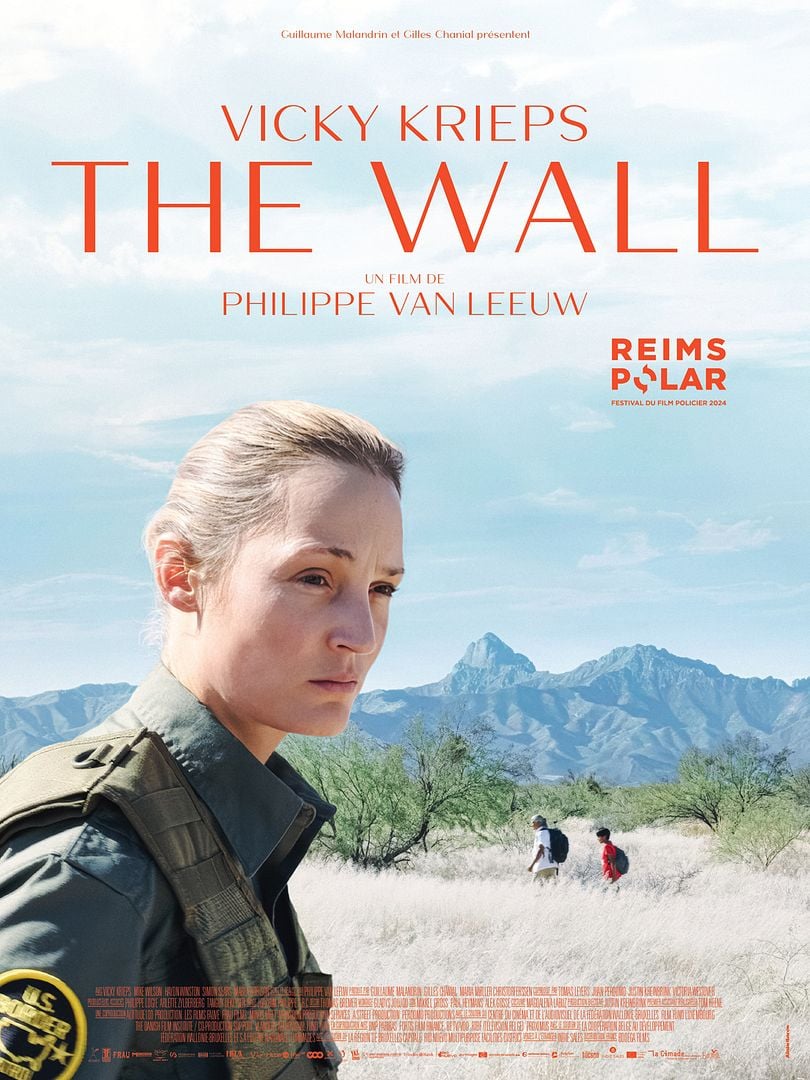

Jessica Comley (Vicky Krieps) est garde-frontière en Arizona. Cette jeune femme solitaire et silencieuse, fille de parents divorcés, très proche de sa belle-soeur qui se meurt d’un cancer, est tout entière investie dans sa tâche : pour elle, rien ne compte si ce n’est traquer les immigrants latino-américains qui essaient de franchir le mur qui sépare le Mexique des Etats-Unis.

Jessica Comley (Vicky Krieps) est garde-frontière en Arizona. Cette jeune femme solitaire et silencieuse, fille de parents divorcés, très proche de sa belle-soeur qui se meurt d’un cancer, est tout entière investie dans sa tâche : pour elle, rien ne compte si ce n’est traquer les immigrants latino-américains qui essaient de franchir le mur qui sépare le Mexique des Etats-Unis.

The Wall est un film dérangeant. C’est l’oeuvre d’un cinéaste belge engagé, Philippe Van Leeuw qui, dans ses deux précédents films, s’était intéressé aux victimes de la guerre en Syrie (Une famille syrienne) et du génocide au Rwanda (Le Jour où Dieu est parti en voyage). On comprend que son but est de dénoncer la politique migratoire des Etats-Unis, au moment même où la réélection de Donald Trump laisse augurer son probable durcissement.

Mais sa façon de le faire désarçonne. Il choisit de se mettre du côté du bourreau et non des victimes. Et il confie le rôle du bourreau à l’une des actrices les plus délicates, les plus douces qui soient, la gracile Vicky Krieps. L’acrice est si gracile, si fragile qu’elle inspire une empathie immédiate. Pourtant elle joue le rôle d’un monstre, animée d’une rage sourde contre les migrants qu’elle traque. Elle en a sans doute hérité d’un père dont on comprend à demi-mot qu’il sert de guide à des Américains venus pratiquer une sordide chasse à l’homme à la frontière.

Le superviseur de Jessica lui assigne un co-équipier pour tempérer son zèle. La patrouille croise le chemin d’un Indien, de son petit-fils et de deux migrants mal en point auxquels ils voulaient porter secours. La situation dégénère. On n’en dira pas plus sinon que l’histoire est ténue et que sa pauvreté peine à faire tenir le film debout.

Mais tel n’est pas à mes yeux le principal défaut de The Wall – un titre au demeurant tellement connoté qu’on aurait pu attendre des producteurs qu’ils en proposent un autre. J’ai été plus dérangé par le personnage de Jessica à laquelle le scénario semble chercher des circonstances atténuantes pour expliquer son racisme viscéral. On la voit témoigner envers sa belle-soeur agonisante et de ses deux jeunes enfants d’une douceur désarmante qui contraste avec l’inhumanité dont elle fait preuve dans son travail. Pourquoi ? Pour nous montrer que les bourreaux sont aussi des êtres humains ? pour excuser leur comportement inadmissible ?

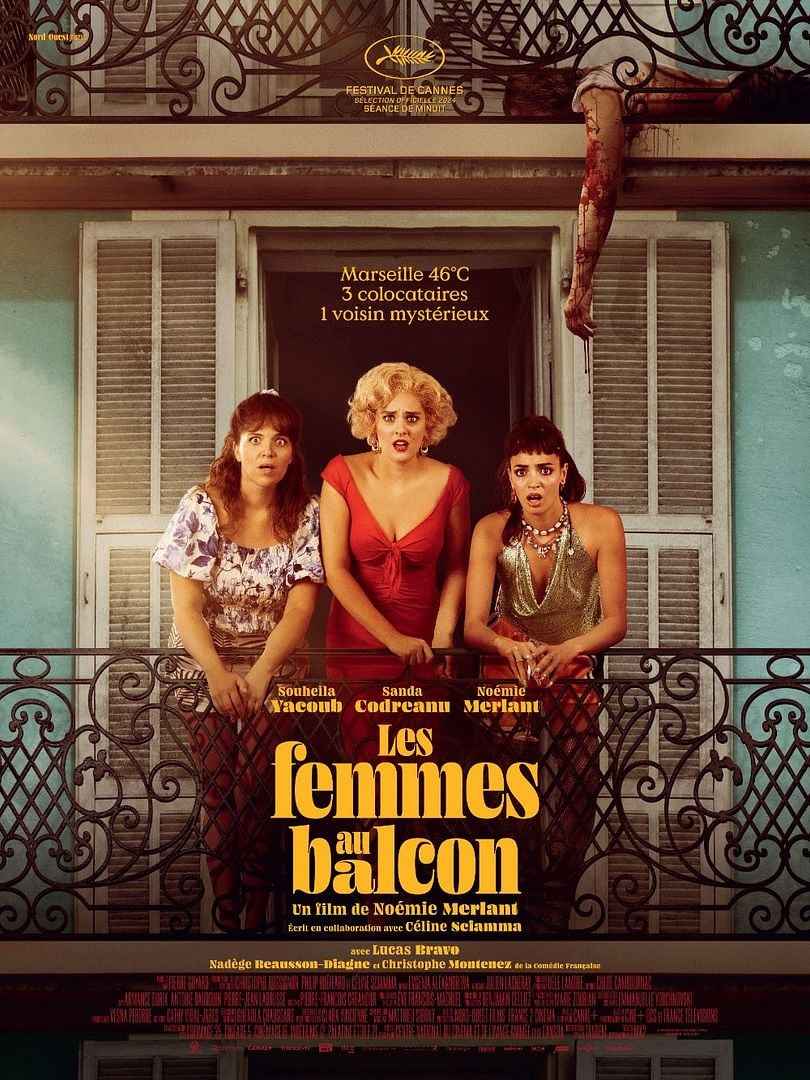

La canicule réunit trois femmes dans un appartement marseillais : Elise (Noémie Merlant), une actrice qui tente de mettre un terme à la relation toxique qu’elle entretient avec un avocat, Nicole (Sanda Codreanu), une écrivaine en herbe qui peine à écrire son premier roman et Ruby (Souheila Yacoub), une cam girl délurée.

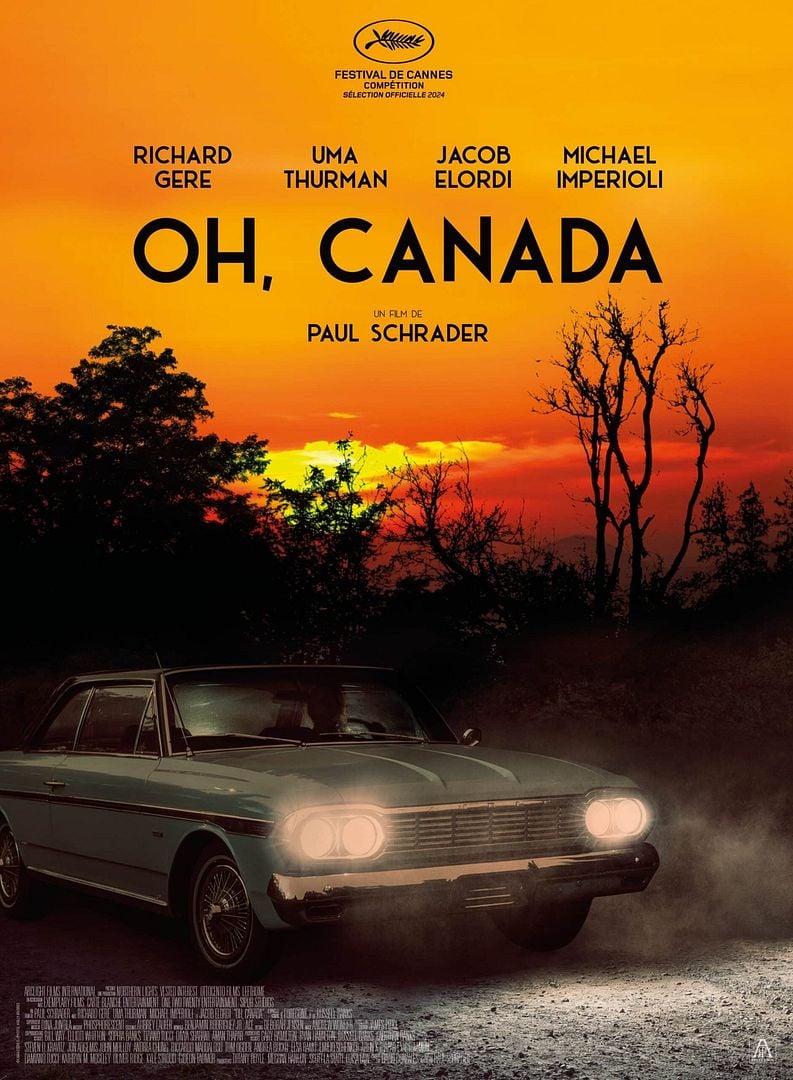

La canicule réunit trois femmes dans un appartement marseillais : Elise (Noémie Merlant), une actrice qui tente de mettre un terme à la relation toxique qu’elle entretient avec un avocat, Nicole (Sanda Codreanu), une écrivaine en herbe qui peine à écrire son premier roman et Ruby (Souheila Yacoub), une cam girl délurée. Alors qu’il se meurt d’un cancer en phase terminale, Leonard Fife (Richard Gere) accepte de raconter sa vie, face caméra, à deux de ses anciens étudiants. Avant de devenir un documentariste célèbre, Fife a grandi aux Etats-Unis. Il s’y est marié deux fois, y a eu plusieurs enfants, mais a abandonné les siens pour fuir au Canada, soi-disant pour échapper à la conscription en 1968 mais en fait pour fuir lâchement un quotidien qu’il ne supportait plus. Amy (Uma Thurman), qui fut son étudiante trente ans plus tôt, avant de devenir sa femme et sa productrice, assiste à l’enregistrement et découvre des pans de la vie de Leonard qu’elle ne connaissait pas.

Alors qu’il se meurt d’un cancer en phase terminale, Leonard Fife (Richard Gere) accepte de raconter sa vie, face caméra, à deux de ses anciens étudiants. Avant de devenir un documentariste célèbre, Fife a grandi aux Etats-Unis. Il s’y est marié deux fois, y a eu plusieurs enfants, mais a abandonné les siens pour fuir au Canada, soi-disant pour échapper à la conscription en 1968 mais en fait pour fuir lâchement un quotidien qu’il ne supportait plus. Amy (Uma Thurman), qui fut son étudiante trente ans plus tôt, avant de devenir sa femme et sa productrice, assiste à l’enregistrement et découvre des pans de la vie de Leonard qu’elle ne connaissait pas. Sarah Bernhardt (1844-1923) est considérée comme l’une des plus grandes tragédiennes de son temps. Elle fut, avant l’invention du cinéma, la première star mondiale.

Sarah Bernhardt (1844-1923) est considérée comme l’une des plus grandes tragédiennes de son temps. Elle fut, avant l’invention du cinéma, la première star mondiale. En provenance de Roanne, Raoul débarque à Marseille un an après la mort de sa fille, Agnès, avec laquelle il avait rompu tout contact. Il découvre qu’elle faisait partie d’un groupe de musique nommé Fotogenico, qui avait sorti un disque, mais dont les membres se sont depuis éloignés. Pour entretenir la mémoire de sa fille, Raoul se met en tête de reconstituer le groupe dissous.

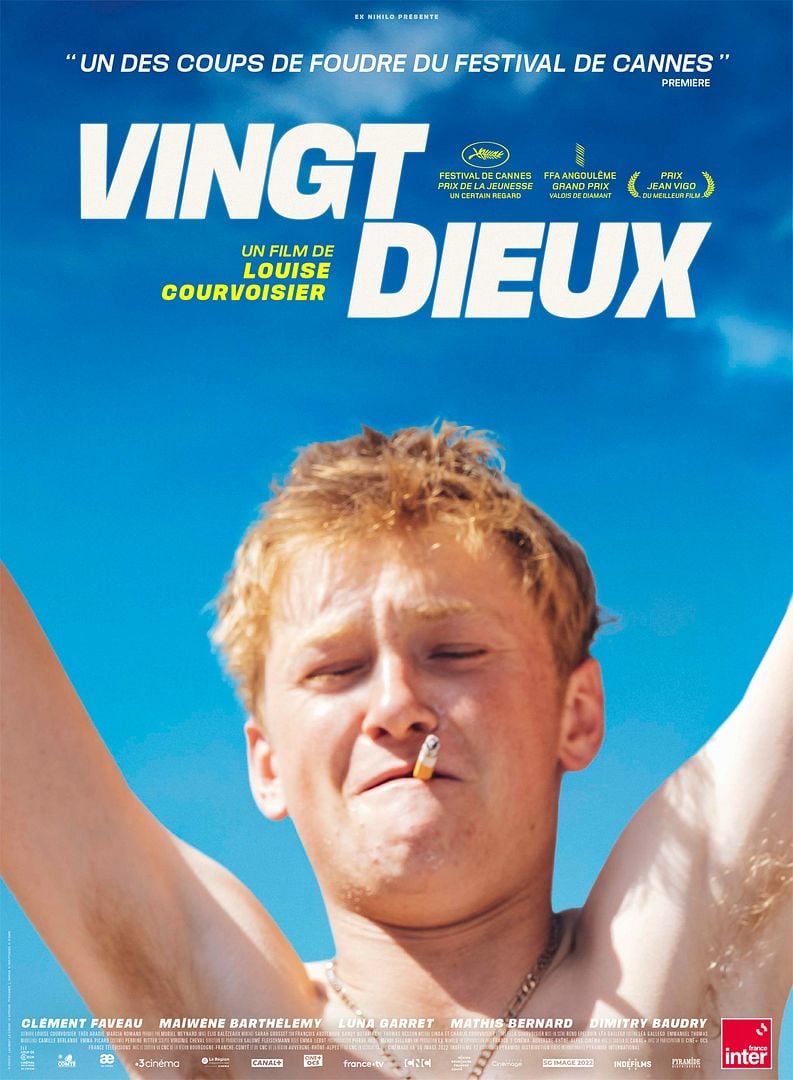

En provenance de Roanne, Raoul débarque à Marseille un an après la mort de sa fille, Agnès, avec laquelle il avait rompu tout contact. Il découvre qu’elle faisait partie d’un groupe de musique nommé Fotogenico, qui avait sorti un disque, mais dont les membres se sont depuis éloignés. Pour entretenir la mémoire de sa fille, Raoul se met en tête de reconstituer le groupe dissous. Inséparable de ses deux fidèles amis, Jean-Yves et Francis, Anthony, surnommé Totone, fait les quatre cents coups dans son Jura natal. Mais la dure réalité s’impose à lui quand son père meurt brutalement, lui laissant sa ferme, ses dettes et sa petite sœur de sept ans à peine. Pour se renflouer, Totone décide de participer au concours du Comté d’or. Seul problème : il ne connaît rien à la confection du fromage.

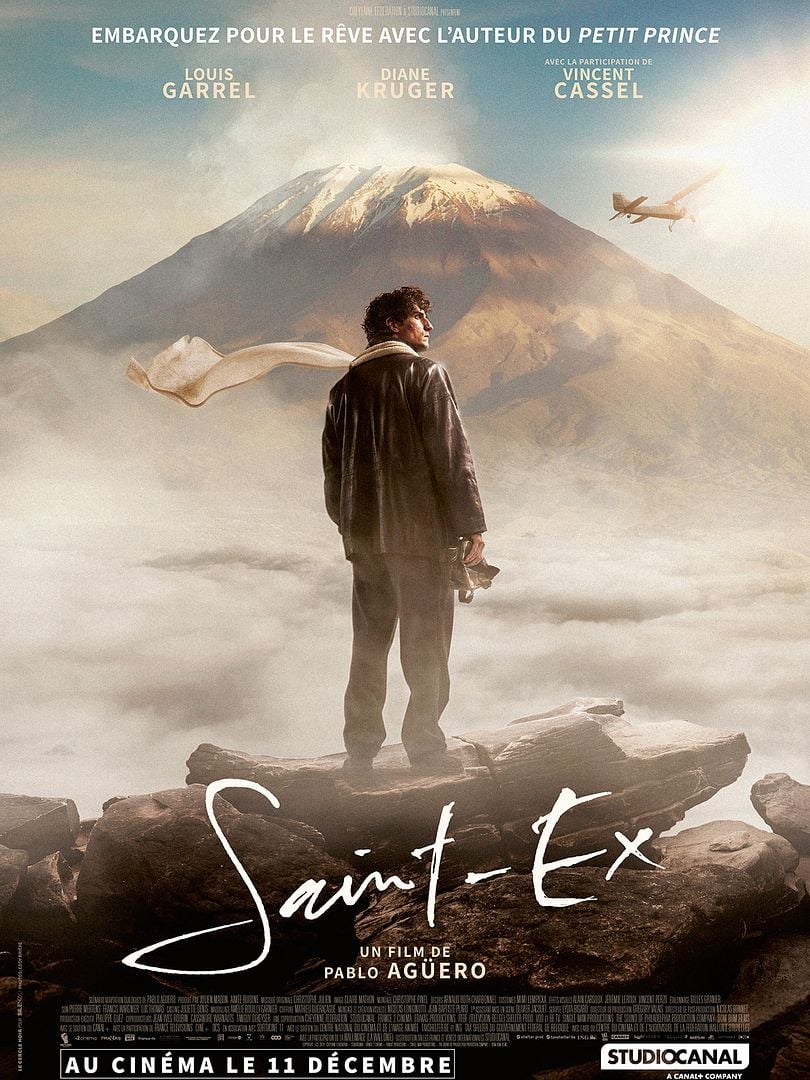

Inséparable de ses deux fidèles amis, Jean-Yves et Francis, Anthony, surnommé Totone, fait les quatre cents coups dans son Jura natal. Mais la dure réalité s’impose à lui quand son père meurt brutalement, lui laissant sa ferme, ses dettes et sa petite sœur de sept ans à peine. Pour se renflouer, Totone décide de participer au concours du Comté d’or. Seul problème : il ne connaît rien à la confection du fromage. Contrairement à ce que son titre annonce, Saint-Ex n’est pas un biopic. S’il évoque, brièvement, son enfance dans le château familial, la mort de son frère cadet, François, puis sa disparition en mer en juillet 1944, Saint-Ex se focalise sur un épisode de la vie du célèbre écrivain : en 1929, avec Henri Guillaumet, employé de la Compagnie générale aéropostale, il traverse la cordillère des Andes et ouvre la route aérienne de l’Argentine au Chili.

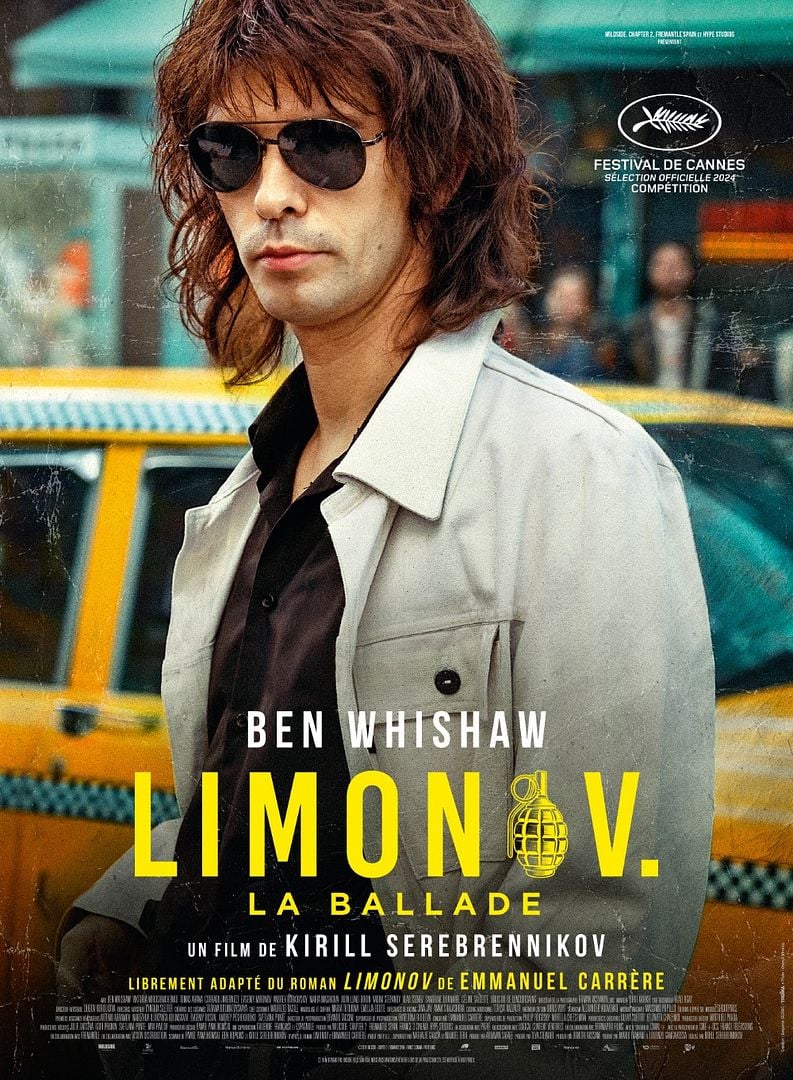

Contrairement à ce que son titre annonce, Saint-Ex n’est pas un biopic. S’il évoque, brièvement, son enfance dans le château familial, la mort de son frère cadet, François, puis sa disparition en mer en juillet 1944, Saint-Ex se focalise sur un épisode de la vie du célèbre écrivain : en 1929, avec Henri Guillaumet, employé de la Compagnie générale aéropostale, il traverse la cordillère des Andes et ouvre la route aérienne de l’Argentine au Chili. Edouard Limonov (1943-2020) est l’enfant maudit des lettres russes. Tour à tour poète, romancier, biographe de sa propre vie, couturier, clochard, majordome, exilé aux Etats-Unis, en France, avant de revenir en Russie, d’y fonder un parti ultranationaliste avant d’être enfermé par Poutine au Goulag, il aura placé sa vie sous le signe de l’excès, à vomir la médiocrité du monde et à défendre l’indéfendable, dans une surenchère de provocation gratuite. Emmanuel Carrère lui avait consacré un livre brillant et ambigu en 2011. Kirill Serebrennikov le porte à l’écran.

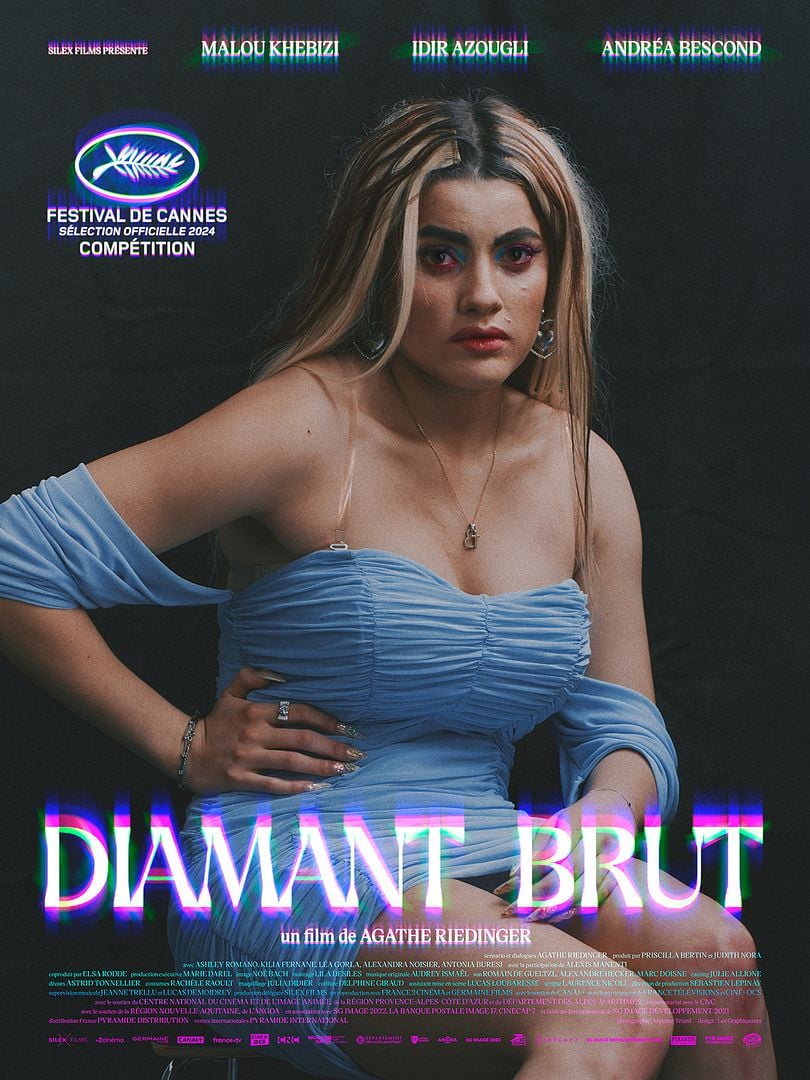

Edouard Limonov (1943-2020) est l’enfant maudit des lettres russes. Tour à tour poète, romancier, biographe de sa propre vie, couturier, clochard, majordome, exilé aux Etats-Unis, en France, avant de revenir en Russie, d’y fonder un parti ultranationaliste avant d’être enfermé par Poutine au Goulag, il aura placé sa vie sous le signe de l’excès, à vomir la médiocrité du monde et à défendre l’indéfendable, dans une surenchère de provocation gratuite. Emmanuel Carrère lui avait consacré un livre brillant et ambigu en 2011. Kirill Serebrennikov le porte à l’écran. Liane est à peine sortie de l’enfance. Mal aimée par sa mère qui l’élève seule, elle se rêve influenceuse. Avec ses maigres économies, elle a pratiqué une augmentation mammaire aux effets impressionnants et hésite à se faire refaire les fesses dans la foulée. Sur des talons interminables, faux cils, faux ongles, extensions capillaires, elle surveille anxieusement l’augmentation du nombre de ses followers sur Instagram. Elle a une ambition : participer à la neuvième saison de l’émission de téléréalité Miracle Island.

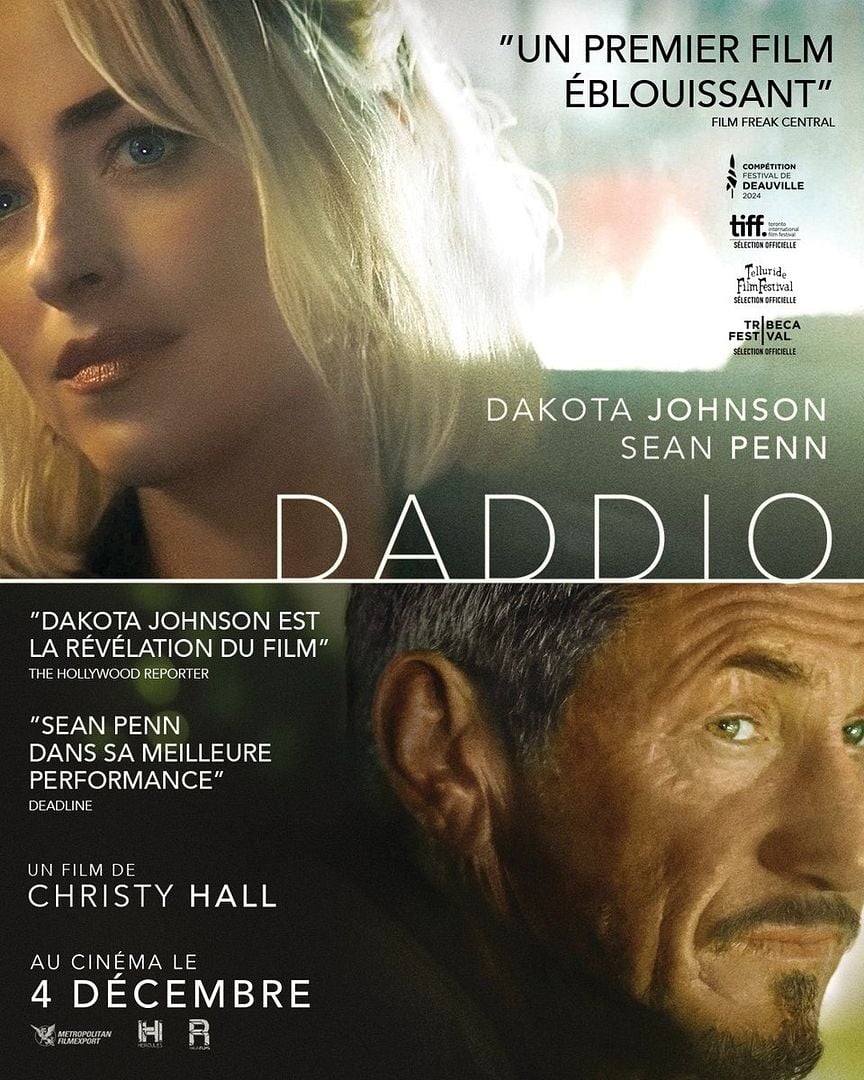

Liane est à peine sortie de l’enfance. Mal aimée par sa mère qui l’élève seule, elle se rêve influenceuse. Avec ses maigres économies, elle a pratiqué une augmentation mammaire aux effets impressionnants et hésite à se faire refaire les fesses dans la foulée. Sur des talons interminables, faux cils, faux ongles, extensions capillaires, elle surveille anxieusement l’augmentation du nombre de ses followers sur Instagram. Elle a une ambition : participer à la neuvième saison de l’émission de téléréalité Miracle Island. Une jeune femme (Dakota Johnson), de retour d’Oklahoma, monte à l’aéroport JFK de New York dans un taxi. Destination : le centre de Manhattan. La discussion s’engage entre la passagère et le conducteur du taxi (Sean Penn).

Une jeune femme (Dakota Johnson), de retour d’Oklahoma, monte à l’aéroport JFK de New York dans un taxi. Destination : le centre de Manhattan. La discussion s’engage entre la passagère et le conducteur du taxi (Sean Penn).