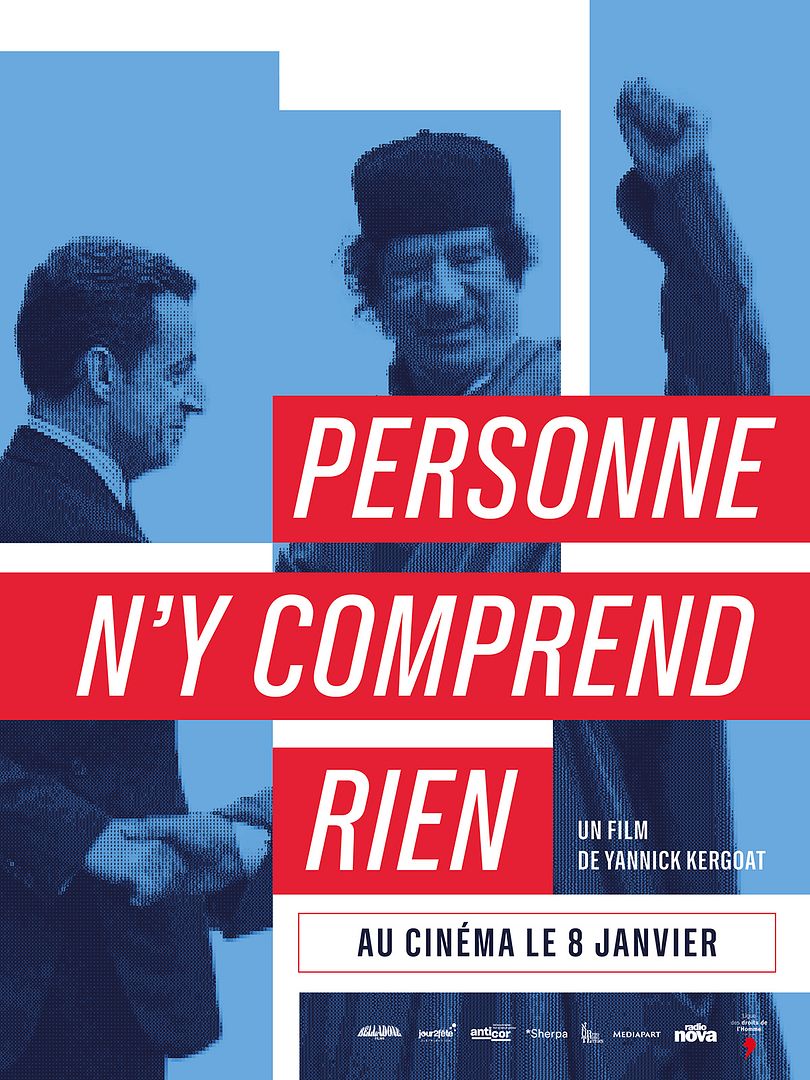

Le lundi 6 janvier s’ouvrait devant le tribunal judiciaire de Paris le procès du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Le surlendemain sortait en salles ce documentaire. Son titre lance un pari : rendre intelligibles des faits matériellement établis dont la stratégie de défense du principal accusé consiste à affirmer qu’on n’y comprend rien.

Le lundi 6 janvier s’ouvrait devant le tribunal judiciaire de Paris le procès du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Le surlendemain sortait en salles ce documentaire. Son titre lance un pari : rendre intelligibles des faits matériellement établis dont la stratégie de défense du principal accusé consiste à affirmer qu’on n’y comprend rien.

Le pari est réussi. Grâce à une narration très pédagogique, on comprend le pacte faustien qui se met en place à partir de 2005 entre le ministre de l’intérieur de Jacques Chirac, bientôt candidat à sa succession, et le Guide libyen. Nicolas Sarkozy et son entourage chercheront à profiter de sa proverbiale prodigalité. En échange ils lui font miroiter l’amnistie d’Abdallah Senoussi, le beau-frère de Kadhafi, principal accusé de l’attentat contre le DC-10 d’UTA abattu par un missile libyen en 1989. Et une fois installé à l’Elysée, Nicolas Sarkozy réhabilitera le dictateur en l’invitant en grande pompe à Paris. Cela n’empêchera pas la France de Sarkozy de lâcher son encombrant créditeur, de prendre parti après les Printemps arabes pour l’opposition libyenne, d’accélérer la chute du dictateur et de provoquer sa mort en octobre 2011.

Le documentaire dresse un réquisitoire implacable. L’enquête menée par Fabrice Arfi et Karl Laske ne laisse guère la place au doute. La défense déployée par Nicolas Sarkozy convainc moins qu’elle ne prête à rire, souvent tournée en ridicule par un montage qui ne la ménage pas.

Le documentaire, comme le débat passionnant qui l’a suivi hier soir à l’Espace Saint-Michel, laisse toutefois un malaise. Sans doute démontre-t-il le rôle vital des médias dans nos démocraties. Il démontre aussi, si besoin en était, par son existence même, que la France est loin d’avoir glissé dans la dictature.

SI malaise il y a, c’est sur le rôle de la Justice. Mediapart est un média pas un juge. Il mène une enquête et a le mérite de révéler au public des faits graves qui sans lui seraient restés méconnus.. Mais Mediapart préjuge pour nous une affaire qu’il appartient à la Justice, et à elle seule, de trancher. La Justice le fera en respectant les droits de la défense et la présomption d’innocence. Rien de tel chez Médiapart. Certes, un carton au début du film, un autre à la fin rappellent ce principe cardinal de notre État de droit. Mais on sent un peu trop la pression des avocats soucieux de se prémunir contre toute poursuite judiciaire derrière cette mention prudente. Un juge d’instruction instruit à charge et à décharge. On ne sent guère chez Mediapart le souci d’une telle impartialité.

Depuis la mort de sa femme, Pierre (Vincent Lindon) essaie bon an mal an de concilier son travail à la SNCF et l’éducation de ses deux fils aujourd’hui adultes. Le cadet, Louis (Stefan Crépon, découvert en informaticien geek dans Le Bureau des légendes), brillant étudiant en classe prépa au lycée Fabert, rêve de poursuivre ses études à la Sorbonne. L’aîné, Félix (Benjamin Voisin, César du meilleur espoir masculin 2022 pour

Depuis la mort de sa femme, Pierre (Vincent Lindon) essaie bon an mal an de concilier son travail à la SNCF et l’éducation de ses deux fils aujourd’hui adultes. Le cadet, Louis (Stefan Crépon, découvert en informaticien geek dans Le Bureau des légendes), brillant étudiant en classe prépa au lycée Fabert, rêve de poursuivre ses études à la Sorbonne. L’aîné, Félix (Benjamin Voisin, César du meilleur espoir masculin 2022 pour  Un parfait inconnu (Timothée Chalamet) débarque à New York début 1961, muni de sa seule guitare. Il dit s’appeler Bob Dylan et venir du Minnesota. Il rend visite à son idole, Woody Guthrie, hospitalisé dans le New Jersey. À son chevet, il fait la connaissance de Pete Seeger (Edward Norton) qui le prend sous sa coupe et lui ouvre les portes de Greenwich Village. Sa route croisera celle de Joan Baez (Monica Barbaro) avec laquelle il aura une liaison orageuse. Bob Dylan acquiert vite une célébrité qui l’embarrasse.

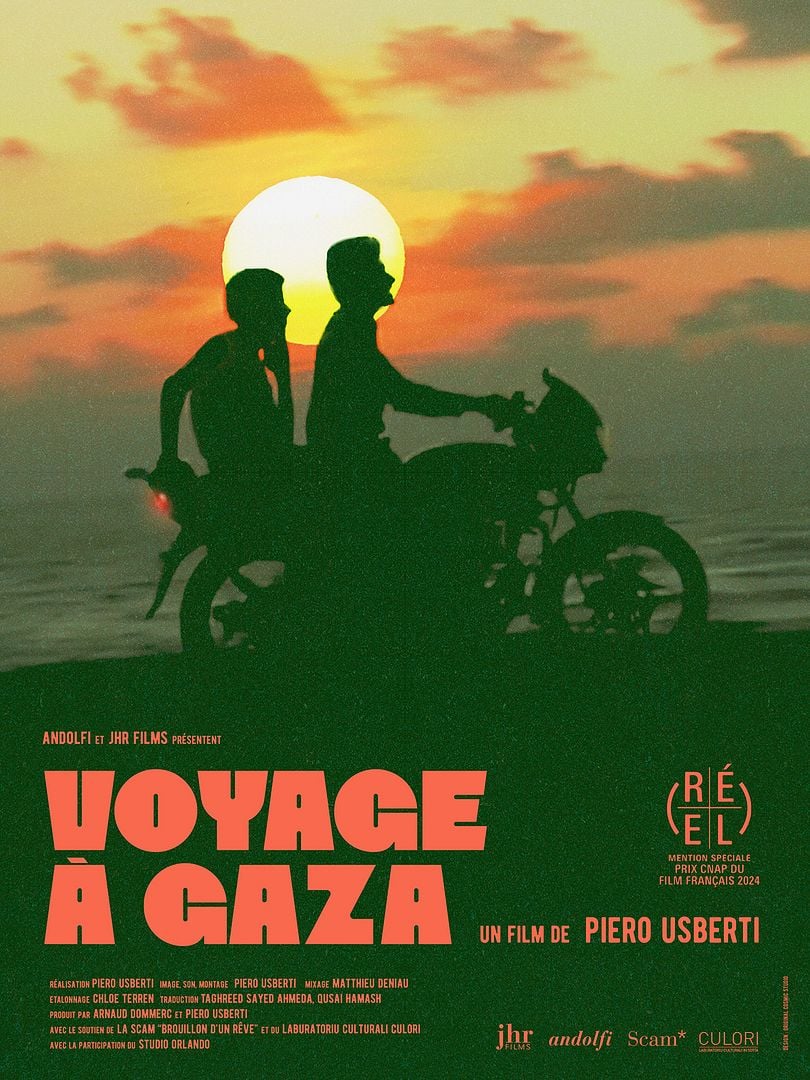

Un parfait inconnu (Timothée Chalamet) débarque à New York début 1961, muni de sa seule guitare. Il dit s’appeler Bob Dylan et venir du Minnesota. Il rend visite à son idole, Woody Guthrie, hospitalisé dans le New Jersey. À son chevet, il fait la connaissance de Pete Seeger (Edward Norton) qui le prend sous sa coupe et lui ouvre les portes de Greenwich Village. Sa route croisera celle de Joan Baez (Monica Barbaro) avec laquelle il aura une liaison orageuse. Bob Dylan acquiert vite une célébrité qui l’embarrasse. Le jeune cinéaste franco-italien Piero Usberti a effectué deux séjours à Gaza en 2018. Il en a ramené un documentaire qui aurait ressemblé à un album de vacances si sa destination avait été plus touristique.

Le jeune cinéaste franco-italien Piero Usberti a effectué deux séjours à Gaza en 2018. Il en a ramené un documentaire qui aurait ressemblé à un album de vacances si sa destination avait été plus touristique.

La sortie du

La sortie du  Angie et Pat ont la soixantaine. À force de travail, elles se sont bâti une situation confortable et vivent dans un logement spacieux d’un quartier cossu de Hong Kong. Elles n’ont pas eu d’enfant mais chérissent leur neveu et leur nièce dont elles accompagnent les débuts difficiles dans leurs vies d’adultes : Victor est conducteur Uber et souhaiterait se marier, Fanny, que ses tantes ont hébergée pendant son lycée, s’est elle mariée très jeune et étouffe avec son mari et ses deux enfants en bas âge dans un logement trop exigu.

Angie et Pat ont la soixantaine. À force de travail, elles se sont bâti une situation confortable et vivent dans un logement spacieux d’un quartier cossu de Hong Kong. Elles n’ont pas eu d’enfant mais chérissent leur neveu et leur nièce dont elles accompagnent les débuts difficiles dans leurs vies d’adultes : Victor est conducteur Uber et souhaiterait se marier, Fanny, que ses tantes ont hébergée pendant son lycée, s’est elle mariée très jeune et étouffe avec son mari et ses deux enfants en bas âge dans un logement trop exigu. Iris (Isabelle Huppert), une Française, vit à Séoul des cours de français qu’elle donne à des Coréens déconcertés par sa méthode peu orthodoxe. Un jeune poète coréen lui offre un toit.

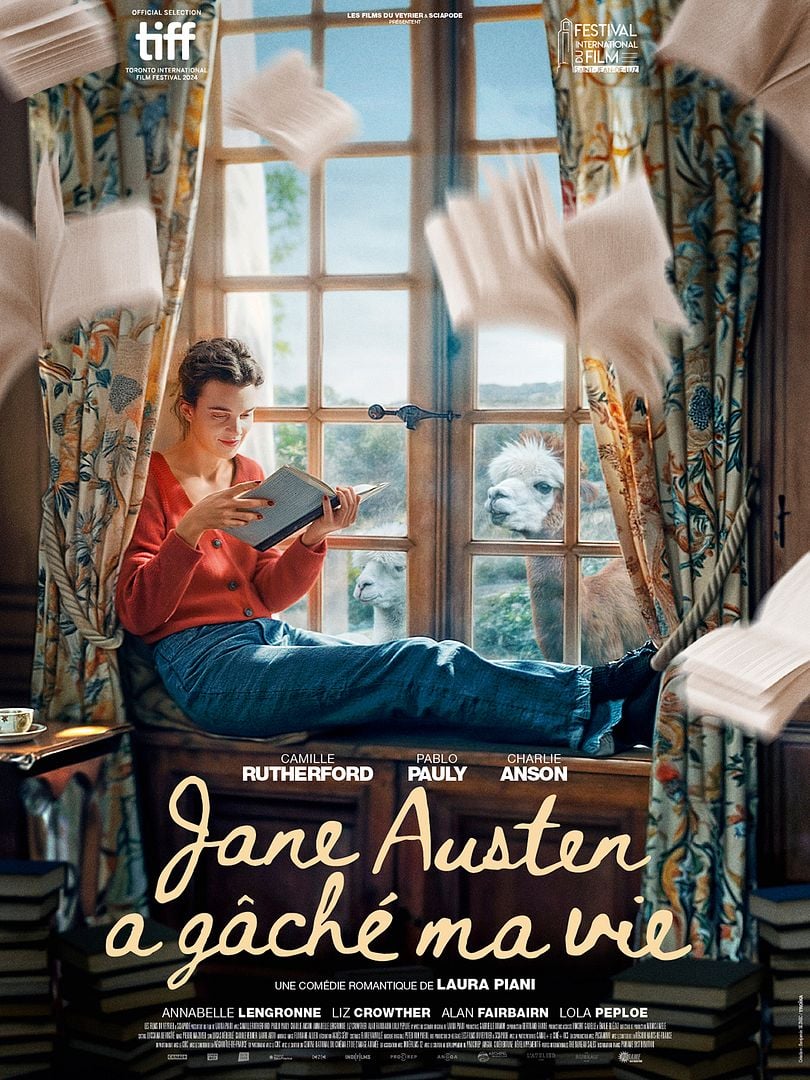

Iris (Isabelle Huppert), une Française, vit à Séoul des cours de français qu’elle donne à des Coréens déconcertés par sa méthode peu orthodoxe. Un jeune poète coréen lui offre un toit. Agathe (Camille Rutheford), la trentaine bien entamée, a une vie en jachère. Six ans après la mort brutale de ses parents qui l’a traumatisée, elle partage l’appartement de sa sœur et de son jeune neveu qui lui sont sa seule famille. Elle travaille dans la célèbre librairie anglophone du Quartier Latin, Shakespeare and Co. Elle n’a ni amants, ni amis, sinon Félix (Pablo Pauly) un collègue de travail qui a postulé pour elle sans le lui dire à une résidence d’écrivains en Angleterre. Car Agathe ne cesse d’écrire des débuts d’histoire mais échoue toujours à les mener à terme.

Agathe (Camille Rutheford), la trentaine bien entamée, a une vie en jachère. Six ans après la mort brutale de ses parents qui l’a traumatisée, elle partage l’appartement de sa sœur et de son jeune neveu qui lui sont sa seule famille. Elle travaille dans la célèbre librairie anglophone du Quartier Latin, Shakespeare and Co. Elle n’a ni amants, ni amis, sinon Félix (Pablo Pauly) un collègue de travail qui a postulé pour elle sans le lui dire à une résidence d’écrivains en Angleterre. Car Agathe ne cesse d’écrire des débuts d’histoire mais échoue toujours à les mener à terme. Mère aimante de deux garçonnets, Sarah (Cécile de France) est traductrice de chinois. Le couple qu’elle forme avec Antoine (Arthur Igual) bat de l’aile et s’est donné une seconde chance en quittant Paris pour Metz. Un jour, en vacances aux bords de la mer du Nord, Sarah perd de vue Simon, son aîné. Quand elle le retrouve enfin, il est métamorphosé.

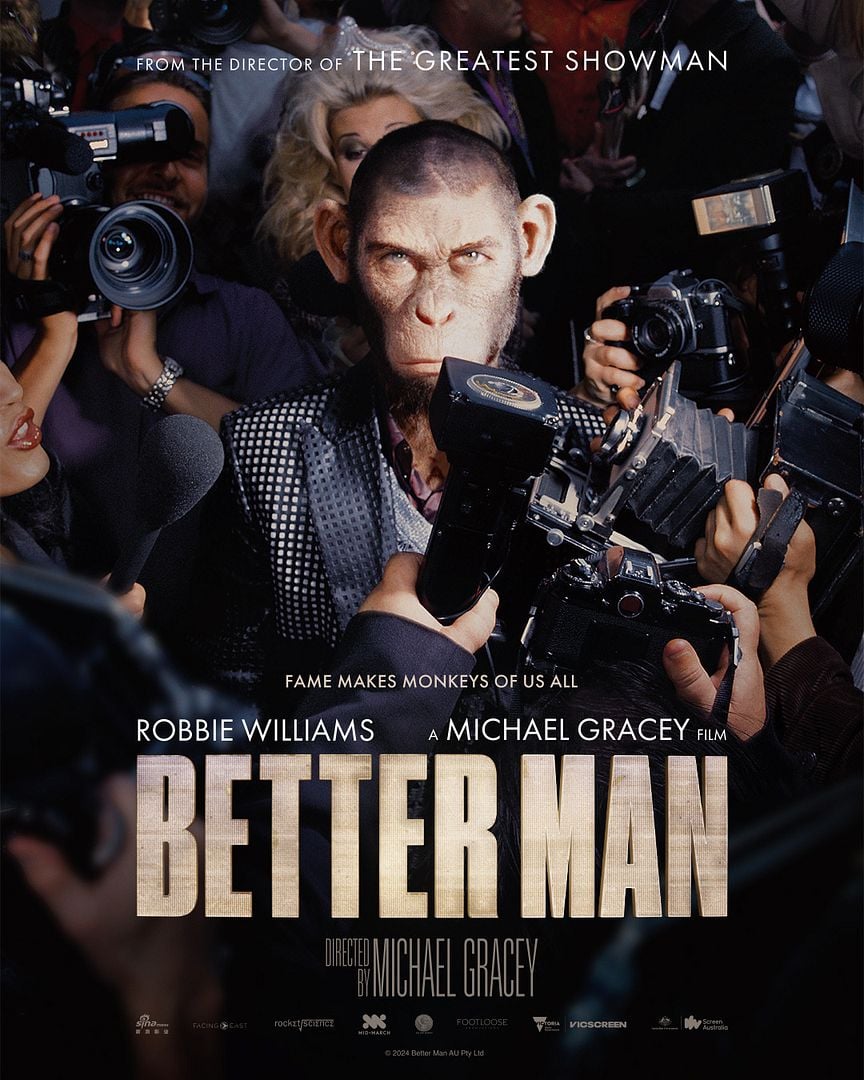

Mère aimante de deux garçonnets, Sarah (Cécile de France) est traductrice de chinois. Le couple qu’elle forme avec Antoine (Arthur Igual) bat de l’aile et s’est donné une seconde chance en quittant Paris pour Metz. Un jour, en vacances aux bords de la mer du Nord, Sarah perd de vue Simon, son aîné. Quand elle le retrouve enfin, il est métamorphosé. Better Man est un biopic consacré à Robbie Williams, le chanteur pop rock anglais. On l’y suit depuis son enfance, dans une famille modeste de l’Angleterre du nord. On le voit acquérir une célébrité inattendue au sein d’un boys band, entamer avec succès une carrière solo, s’enfoncer dans l’alcool et dans la drogue mais finalement réussir à se libérer de ses démons.

Better Man est un biopic consacré à Robbie Williams, le chanteur pop rock anglais. On l’y suit depuis son enfance, dans une famille modeste de l’Angleterre du nord. On le voit acquérir une célébrité inattendue au sein d’un boys band, entamer avec succès une carrière solo, s’enfoncer dans l’alcool et dans la drogue mais finalement réussir à se libérer de ses démons.