Technicien anonyme à l’Agence centrale des télécommunications, Tomás Havlík est muté au service international de Radio Prague fin 1967. Il y découvre des journalistes passionnés qui se battent pour la liberté d’expression. Mais la brève libéralisation que connaît la Tchécoslovaquie au printemps 1968 sous la direction d’Alexander Dubček est brutalement arrêtée par l’invasion soviétique en août 1968. Harcelée par la police secrète, Radio Prague continue d’émettre pour informer les Tchécoslovaques de l’avancée des chars russes.

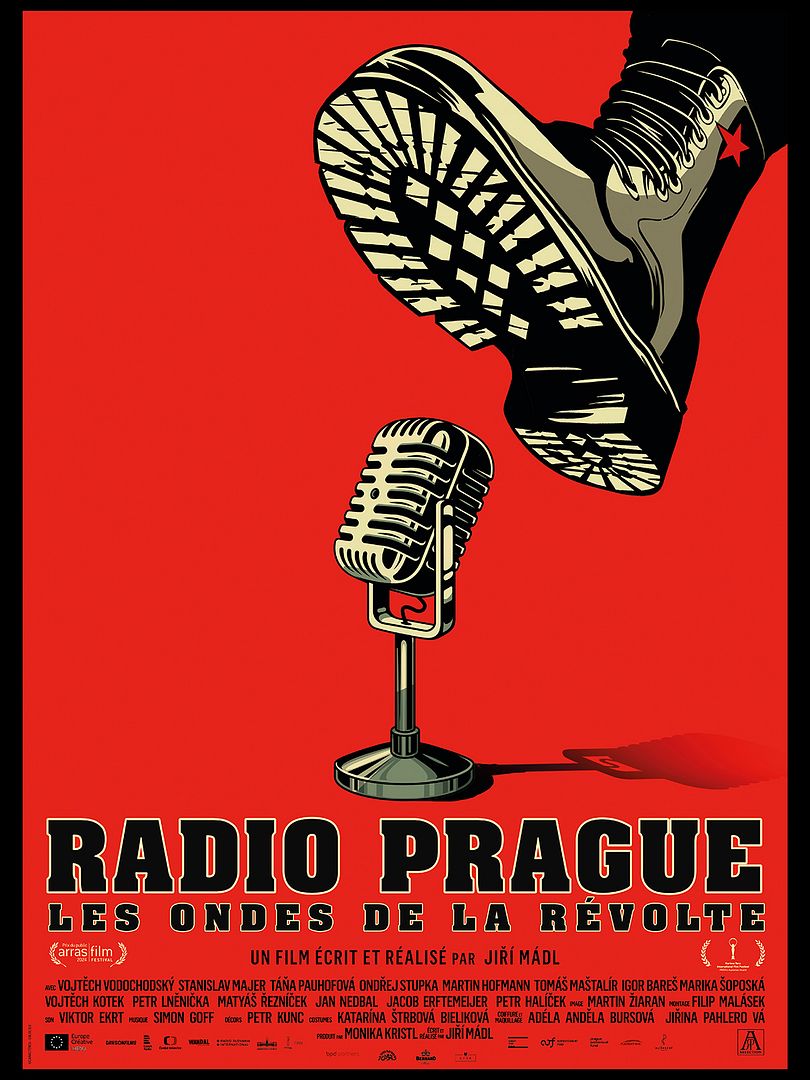

Vlny : le titre tchèque de ce film est plus court que son titre français. Vlny, en tchèque, ce sont les ondes radio qui constituèrent la seule source d’information indépendante des Tchèques sur le point de tomber sous la botte de l’occupant soviétique.

Le sujet parle éminemment à une audience tchèque. Le film, sorti en République tchèque et en Slovaquie l’été dernier, y a eu un immense succès. Il a même représenté la République tchèque aux Oscars (mais, on le sait, la statuette a été remportée par le dessin animé letton Flow). Le sujet parle un peu moins à une audience étrangère, même si les faits qu’il raconte ont marqué la conscience collective du monde entier.

Radio Prague m’a fait penser à 5 septembre, qui présentait la prise d’otages de Munich en 1972 du point de vue des journalistes de la chaîne sportive américaine ABC. J’y ai retrouvé la même ambiance fébrile de la salle de presse, les mêmes journalistes passionnément investis dans leur tâche, le même surgissement brutal du drame dans l’Histoire.

Pour autant, Radio Prague ne saurait se comparer à 5 septembre. Il n’en a pas la même énergie. Sa mise en scène, son scénario, son interprétation sont furieusement datés. Le même film aurait pu être tourné il y a vingt ou trente ans.