En 1963, Esther Perez (Leïla Bekhti) met au monde son sixième enfant. Il est affligé d’un pied bot et condamné par les docteurs à être handicapé et lourdement appareillé. Mais sa mère s’y refuse, contre toute raison, et attend un miracle.

Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan est l’adaptation de l’autobiographie éponyme de l’avocat Roland Perez. Il y raconte, à la première personne, son enfance dans un HLM du 13e arrondissement parisien, son handicap, sa scolarité dans un cours de théâtre puis sa brillante carrière au barreau. Il y raconte surtout en filigrane l’amour démesuré de sa mère.

Leïla Bekhti se glisse avec gourmandise dans ce personnage de mamma juive séfarade immigrée du Maroc, plus vraie que nature. Comme la mère de Romain Gary elle prophétise à son fils bien-aimé un avenir prestigieux. Elle réussit à être profondément attendrissante dans l’amour qu’elle porte à son enfant, capable de déplacer des montagnes, et horripilante dans ses excès caricaturaux. Le maquillage qui la vieillit outrancièrement dans la seconde partie du film est bien lourd à porter ; mais Leïla Bekhti est une si bonne actrice qu’elle le supporte sans se ridiculiser.

Le scénario du film boîte, comme son héros. Il est l’adaptation, je l’ai dit, d’une autobiographie. Mais il se focalise, non sans raison, sur le handicap de naissance du jeune Roland et l’entêtement insensé de sa mère à le soigner. Cette histoire-là aurait suffi à nourrir un film. Elle constitue d’ailleurs les deux tiers de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Elle est l’occasion de croquer une famille nombreuse et joyeuse dans le Paris coloré et rock’n roll de la fin des années 60.

Mais le film est lesté d’un troisième tiers qui le déséquilibre. On pourrait penser, à en croire son titre, que ce troisième tiers est consacré à Sylvie Vartan. Ce n’est qu’en partie vrai. Certes, on y voit la chanteuse, aujourd’hui âgée de quatre-vingts ans passés, le visage à ce point corrigé par la chirurgie esthétique qu’on le dirait redessiné par une intelligence artificielle. Mais on y voit surtout Roland Perez adulte, interprété par Jonathan Cohen, se marier, fonder une famille, et tenter de se sevrer de la relation vampirique qui l’unit à sa mère. Cette partie-là du film n’est pas inintéressante… mais c’est un autre film qui dévoie le premier.

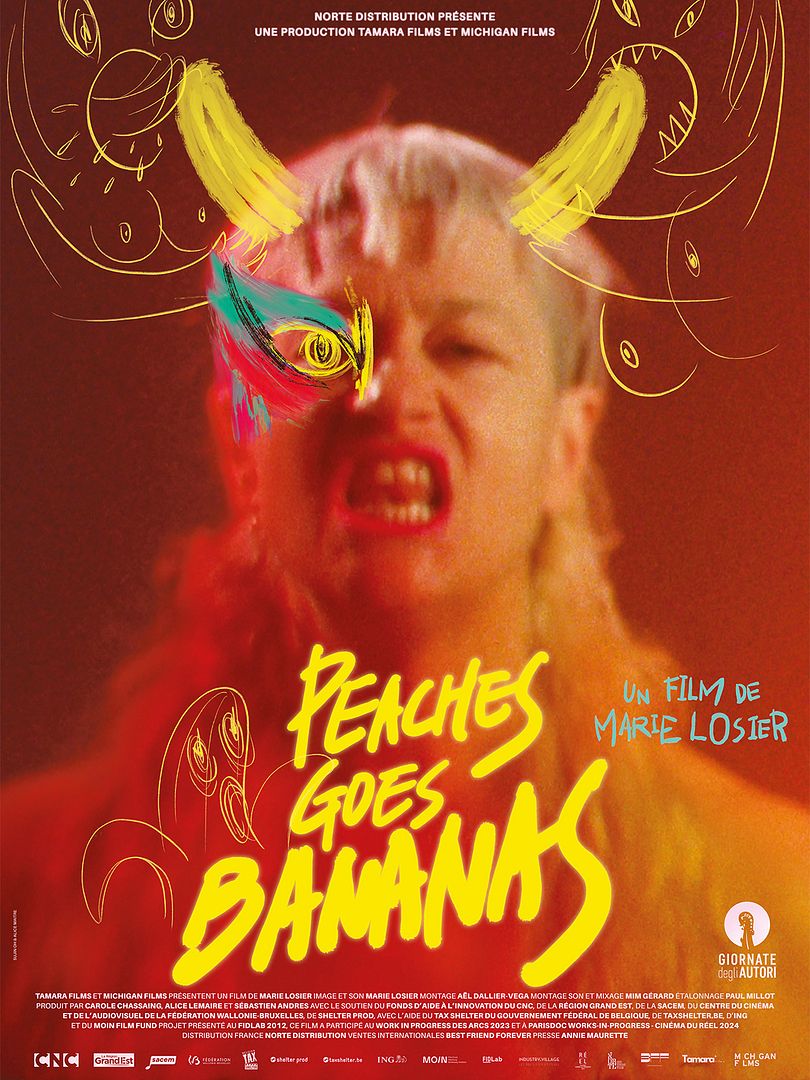

Peaches, de son vrai nom Merrill Nisker, est une chanteuse canadienne née en 1966. Icone queer et féministe, elle est connue pour son titre Fuck the Pain Away qu’on entend dans Lost in Translation et dans The Handmaid’s Tale. Ses spectacles volontiers provocateurs, interrogent les genres et revendiquent un féminisme décomplexé.

Peaches, de son vrai nom Merrill Nisker, est une chanteuse canadienne née en 1966. Icone queer et féministe, elle est connue pour son titre Fuck the Pain Away qu’on entend dans Lost in Translation et dans The Handmaid’s Tale. Ses spectacles volontiers provocateurs, interrogent les genres et revendiquent un féminisme décomplexé. Anna est sarde. Après quelques années sur le continent, elle est revenue exploiter la terre de son père et y élever quelques chèvres. Mais son indépendance durement reconquise est mise à mal par la construction d’un complexe hôtelier à ses portes. S’engage pour elle une longue bataille juridique face à l’hostilité de tous les habitants du village avec le seul soutien d’un avocat bienveillant qui accepte de la défendre.

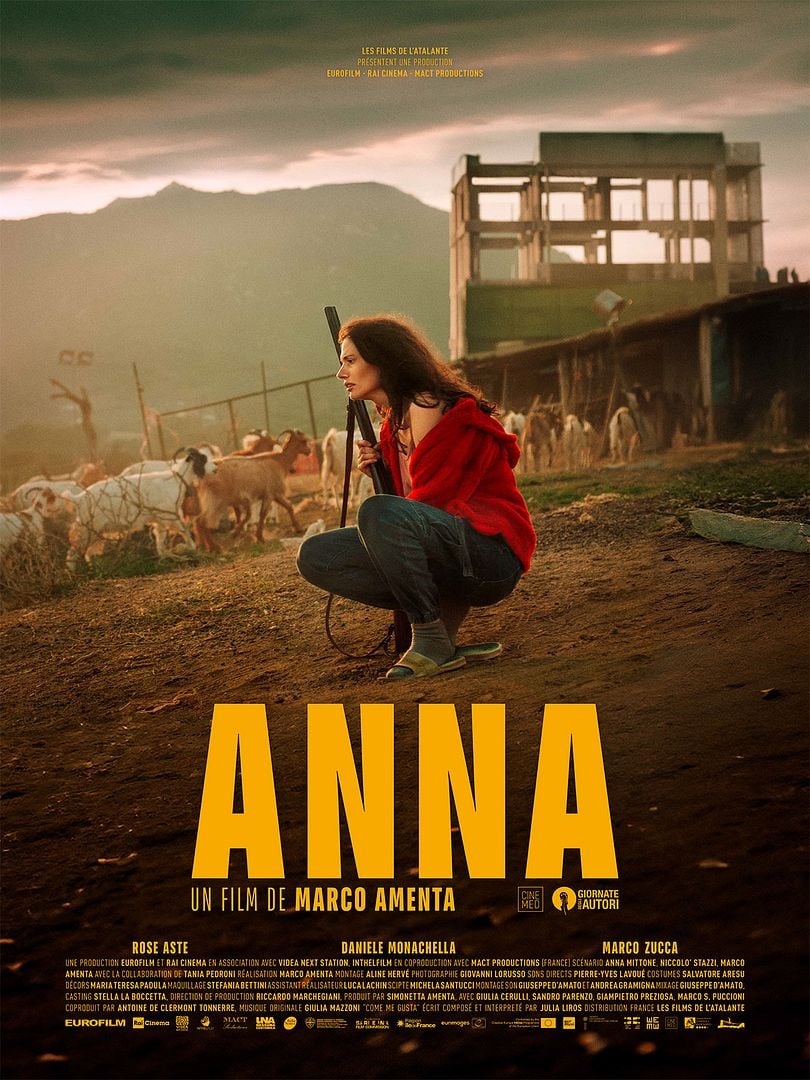

Anna est sarde. Après quelques années sur le continent, elle est revenue exploiter la terre de son père et y élever quelques chèvres. Mais son indépendance durement reconquise est mise à mal par la construction d’un complexe hôtelier à ses portes. S’engage pour elle une longue bataille juridique face à l’hostilité de tous les habitants du village avec le seul soutien d’un avocat bienveillant qui accepte de la défendre. Shiori Ito accuse Noriuki Yamaguchi, un journaliste proche du Premier ministre, Shinzo Abe, de l’avoir droguée et violée le 3 avril 2015 dans un hôtel tokyoite. Le journaliste s’en défend en affirmant que la jeune femme, qui candidatait à un stage dans son journal, était consentante. Après avoir déposé plainte sans succès, Shiori Ito a décidé de rendre l’affaire publique en 2017. Elle a publié un livre, Black Box, qui eut beaucoup d’écho alors que la vague #MeToo partie des Etats-Unis touchait enfin le Japon.

Shiori Ito accuse Noriuki Yamaguchi, un journaliste proche du Premier ministre, Shinzo Abe, de l’avoir droguée et violée le 3 avril 2015 dans un hôtel tokyoite. Le journaliste s’en défend en affirmant que la jeune femme, qui candidatait à un stage dans son journal, était consentante. Après avoir déposé plainte sans succès, Shiori Ito a décidé de rendre l’affaire publique en 2017. Elle a publié un livre, Black Box, qui eut beaucoup d’écho alors que la vague #MeToo partie des Etats-Unis touchait enfin le Japon.

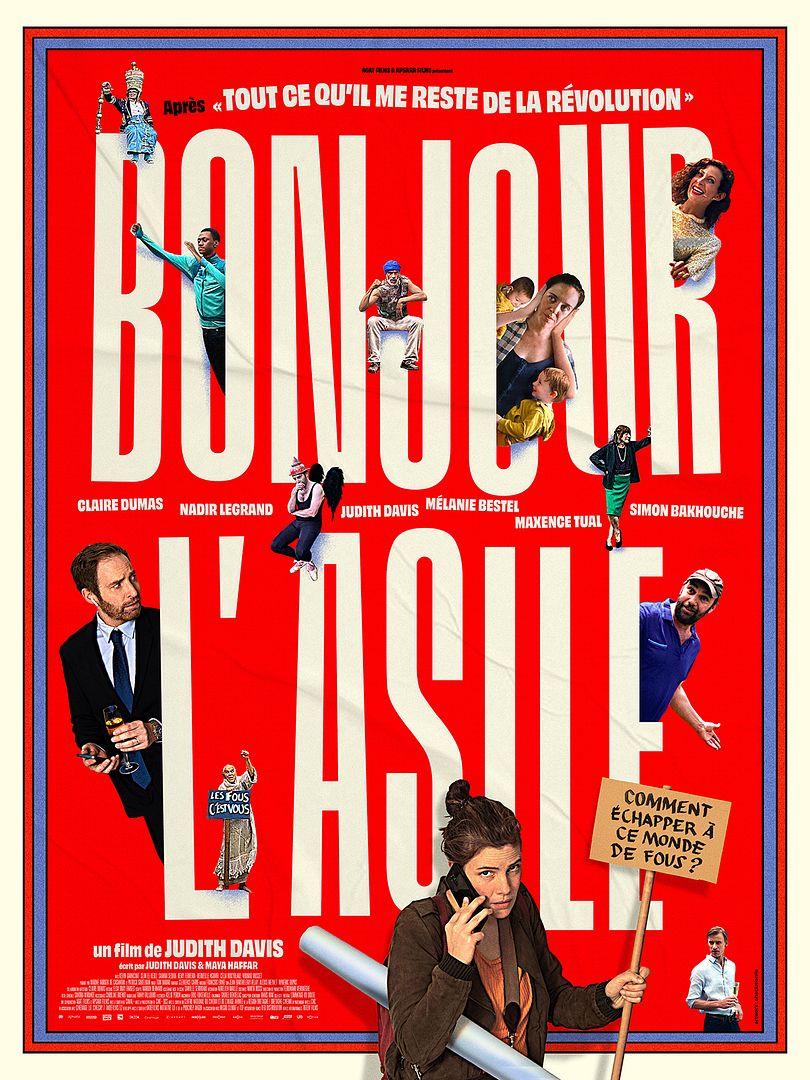

Elisa (Judith Davis) quitte Paris le temps d’un week-end pour retrouver sa vieille amie Elisa (Claire Dumas) partie s’installer à la campagne avec son mari et ses trois enfants. Tout proche, un ancien hôpital psychiatrique transformé en ZAD accueille des locataires de passage. Il est menacé d’expropriation par un couple d’entrepreneurs sans scrupules.

Elisa (Judith Davis) quitte Paris le temps d’un week-end pour retrouver sa vieille amie Elisa (Claire Dumas) partie s’installer à la campagne avec son mari et ses trois enfants. Tout proche, un ancien hôpital psychiatrique transformé en ZAD accueille des locataires de passage. Il est menacé d’expropriation par un couple d’entrepreneurs sans scrupules. Elisabeth est convoquée à l’école de son fils, Armand, six ans. Sarah et Anders accusent l’enfant d’avoir agressé leur fils Jon. La maîtresse des deux enfants est une jeune institutrice inexpérimentée et pleine de bonnes intentions qui essaie d’assurer une médiation entre les trois adultes. Vite dépassée par leur hostilité, elle passe le relais au directeur de l’école.

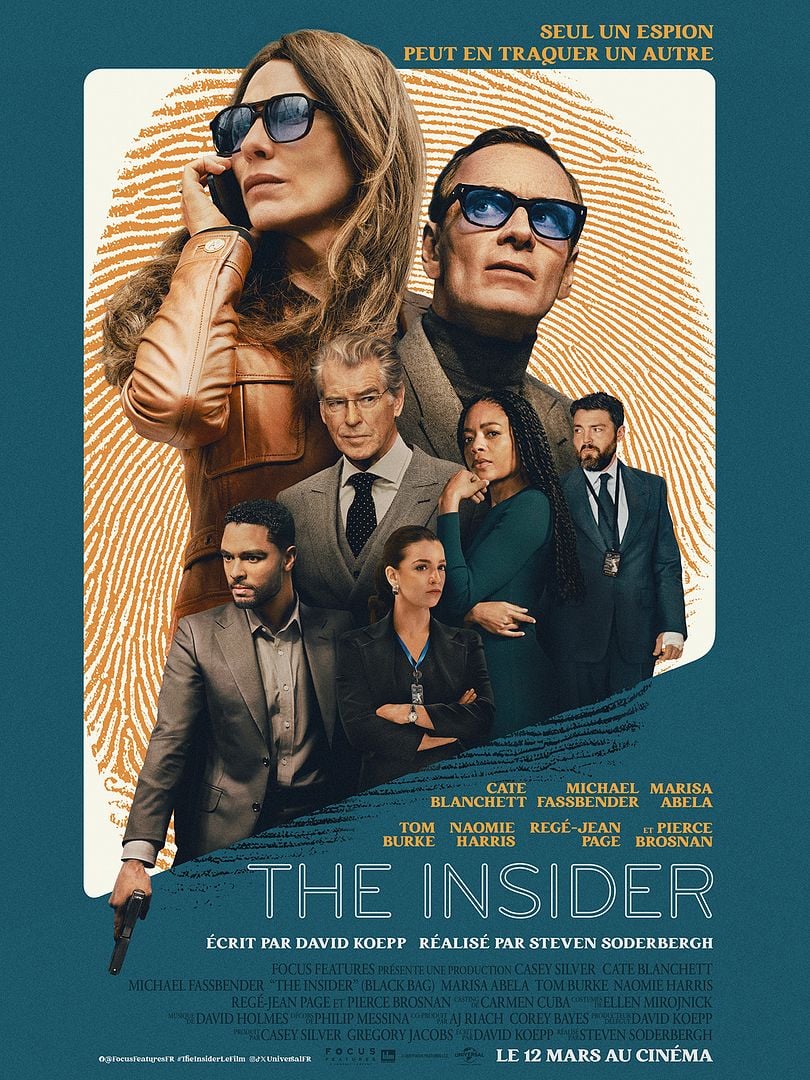

Elisabeth est convoquée à l’école de son fils, Armand, six ans. Sarah et Anders accusent l’enfant d’avoir agressé leur fils Jon. La maîtresse des deux enfants est une jeune institutrice inexpérimentée et pleine de bonnes intentions qui essaie d’assurer une médiation entre les trois adultes. Vite dépassée par leur hostilité, elle passe le relais au directeur de l’école. George Woodhouse (Michael Fassbender) et sa femme Kathryn (Cate Blanchett) travaillent ensemble dans un service de contre-espionnage britannique dirigé par Arthur Stieglitz (Pierce Brosnan). George est chargé d’identifier une taupe. Sa propre femme figure parmi les suspects potentiels.

George Woodhouse (Michael Fassbender) et sa femme Kathryn (Cate Blanchett) travaillent ensemble dans un service de contre-espionnage britannique dirigé par Arthur Stieglitz (Pierce Brosnan). George est chargé d’identifier une taupe. Sa propre femme figure parmi les suspects potentiels.